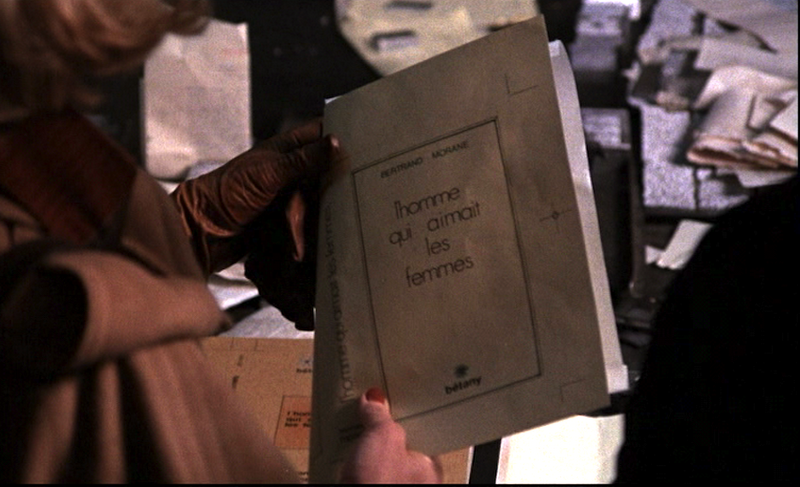

photogramme tiré de The Hunger (réal. Tony Scott, 1983)

photogramme extrait de The Hunger (réal. Tony Scott, 1983)

photogramme extrait de The Hunger (réal. Tony Scott, 1983)

Au printemps 1983, dans une librairie de New York, Miriam Blaylock achète le livre du docteur Sarah Roberts dans l’intention de se le faire dédicacer et plus si affinités.

À l’époque, Sleep and Longevity coûtait 10.95$, ce qui n’était pas si mal pour un ouvrage scientifique… n’existant pas. Et pour cause, il a été spécialement fabriqué pour le film de Tony Scott, The Hunger1.

Plus connu pour son aspect visuel très proche d’une publicité et pour la maintenant fameuse scène de séduction Delibienne entre Catherine Deneuve et Susan Sarandon, The Hunger fait pourtant partie du «club» très intrigant de ce que nous pourrions surnommer les «libfilms» ou «films-bibliothèque». Ces derniers participent à la lente constitution, que je tenterai modestement d’opérer, d’un catalogue de biblia abiblia, jolie expression qu’employait le critique Max Beerbohm (1872-1956) pour parler des livres qui ne sont pas des livres2.

La littérature, comme le cinéma, s’est très tôt emparée de ces livres imaginaires dont parle Alberto Manguel3:

Les rayons des livres que nous n’avons pas écrit, comme ceux des livres que nous n’avons pas lu, s’étendent dans les ténèbres au fin fond de la bibliothèque universelle… Le fait qu’un livre n’existe pas (ou n’existe pas encore) n’est pas une raison de l’ignorer, pas plus que nous n’ignorerions un livre dont le sujet est imaginaire…

Et pour évoquer ces «livres-de-livres»4 il suffit de se rappeler, comme le fait Pierre Assouline5, du personnage de Maurice Bendrix et de son roman virtuel, tous deux inventés par Graham Greene dans La Fin d’une liaison publié en 1951. On mesure alors l’infinie richesse offerte par la littérature à cette bibliothèque invisible – à défaut d’être universelle — et qui se catalogue ici ou là6.

Souvenons-nous aussi que dans La Fin d’une liaison, Sarah Miles, jeune femme mal mariée au terne Henry, tombe amoureuse du romancier Maurice Bendrix. Leur passion, calquée sur celle qu’aurait entrenu Greene avec Lady Catherine Walston, est fulgurante, londonienne et Blitzienne. Elle s’achèvera brutalement au cœur de Londres bombardée et laissera place au mépris de Bendrix pour cette femme dont il continuera de jalouser le faible mari. Une phrase résume acidement la relation entre les ex-amants; elle est écrite par Sarah dans son journal et plus tard lue par Maurice: «If I am a bitch and a fake, is there nobody who will love a bitch and a fake?».

Cette double description pourrait s’appliquer à ces livres imaginaires qui souvent dépassent, par leur puissance évocatrice, la déception de leur non existence. Faux et déceptifs, à l’image que Sarah Miles se fait d’elle-même, mais, comme elle aussi, aimables au point d’être repérés, compilés, possiblement fétichisés. En effet, si le livre-de-livre ne se prêterait qu’à son indexation, compilation boulimique de lecteur passionné, la tangibilité du «livre-de-film» le rend, à l’inverse, tout à fait «fétichisable» par le spectateur devenu détective amoureux.

Comme son faux-jumeau le livre-de-livre, le livre-de-film est ainsi le lieu des plus délicieuses et fausses réalités. Il est littéralement un écran dans l’écran, l’espace d’une projection suggérée; cette visible présence de l’invisible puisque son contenu, pourtant porté par l’existence tangible d’un objet devenu illusoire, ce contenu donc est inexistant, invérifiable, ouvert à tous les possibles nécessaires mais fatalement trompeur.

Partie intégrante de la réalité diégétique telle que l’a défini Étienne Souriau7, le livre-de-film appartient à «ce monde supposé ou proposé par la fiction du film». Il en est parfois aussi une résultante, jouant alors du double-statut d’objet du réel et d’informant tel que l’entend Alain Boillat lorsque lui-même tente de ressaisir le terme de diégèse. Commentant le mode de fabrication d’un monde diégétique qui, d’après André Gardies, serait distinct selon que l’on se place dans un cinéma de fiction ou de non-fiction, Boillat détaille8:

Le réel est un fond sur lequel viennent se greffer des éléments fictionnels, de sorte que la structuration s’opère certes majoritairement au niveau de ceux-ci, mais ne peut se passer d’une constante référence au réel. L’idée de «moments» ou «fragments» qu’émet Gardies est probablement liée à la question de ce qu’on pourrait nommer des informants […] c’est-à-dire des éléments qui livrent au spectateur certaines indications sur le monde qui lui est présenté.

Emprunté au réel, ou plutôt à la réalité afilmique Souriauienne9, le livre-de-film est ainsi cet espèce de symptôme, une fabrique-signe: il indique, tel cet informant à l’aspect certes trompeur, une partie de ce que le spectateur doit savoir.

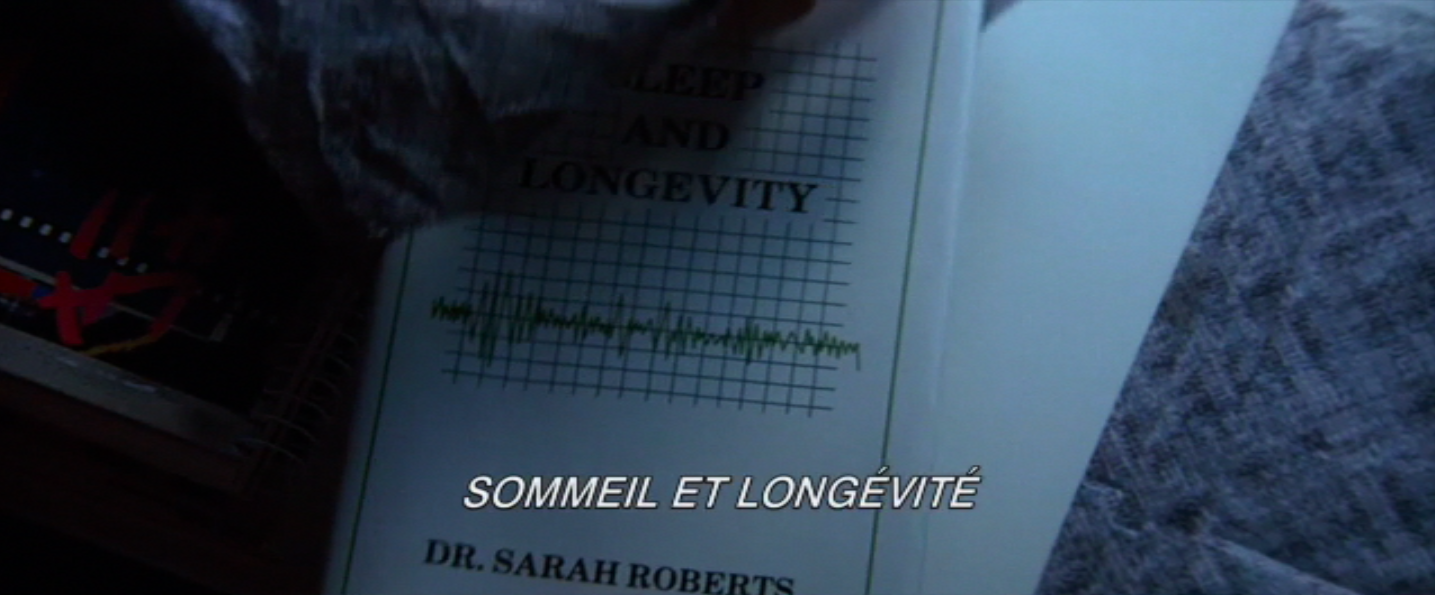

photogramme extrait de l’épisode de Columbo, Murder by the Book (1971)

photogramme extrait de l’épisode de Columbo, Murder by the Book (1971)

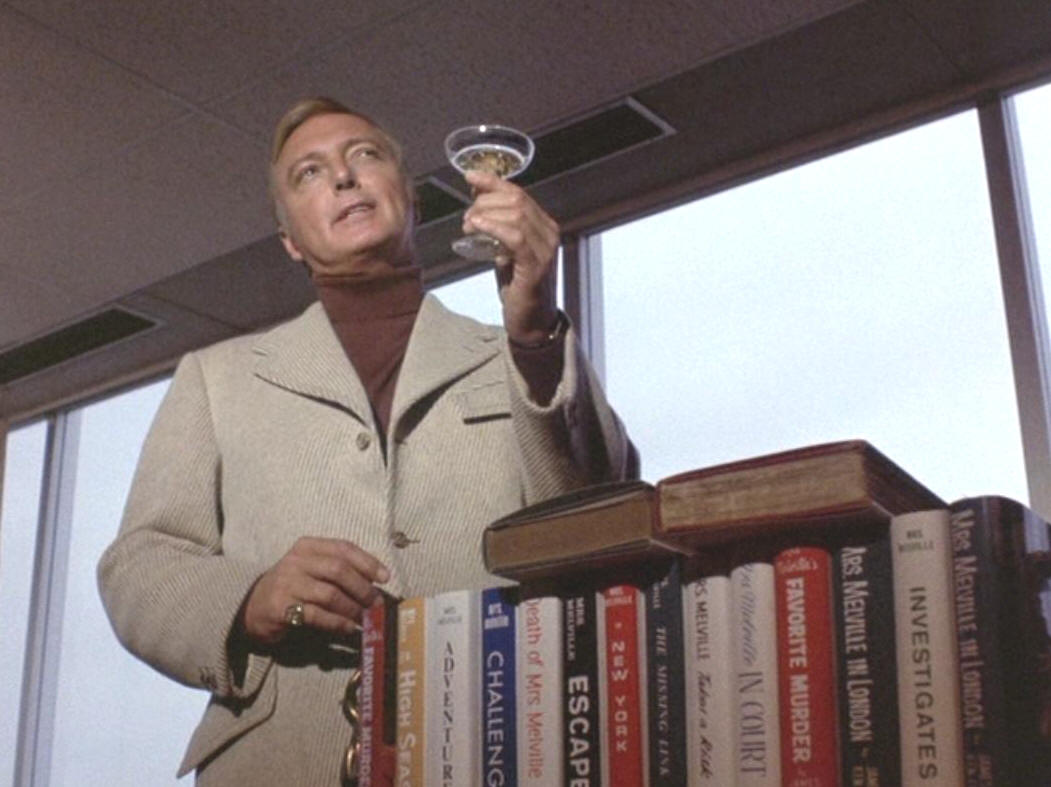

En ce sens le livre-de-film est aspectualisant10 et partage une suite de données nécessaire au spectateur mais déjà entendue par les personnages. C’est le cas dans Le Livre Témoin (Murder by the Book), premier épisode des aventures de Columbo réalisé en 1971 par Steven Spielberg. L’atypique lieutenant y enquête sur le meurtre d’un auteur de romans policier. Celui-ci a été assassiné par son partenaire qui s’est monté un alibi parfait et noie gracieusement Columbo d’ouvrages qui le mettront involontairement sur la piste du meurtrier grâce à une dédicace oubliée mais parfaitement connue des spectateurs. Notons au passage que les livres-de-film présents dans l’épisode seront par ailleurs cités comme livres-de-livre dans la version «novelisée» de l’épisode par Lee Hays en 197611. Une manière de rendre à la réalité une part de cette présence informante du livre et de concrétiser les liens qui, ici, unissent faux-livres et vrai-livre.

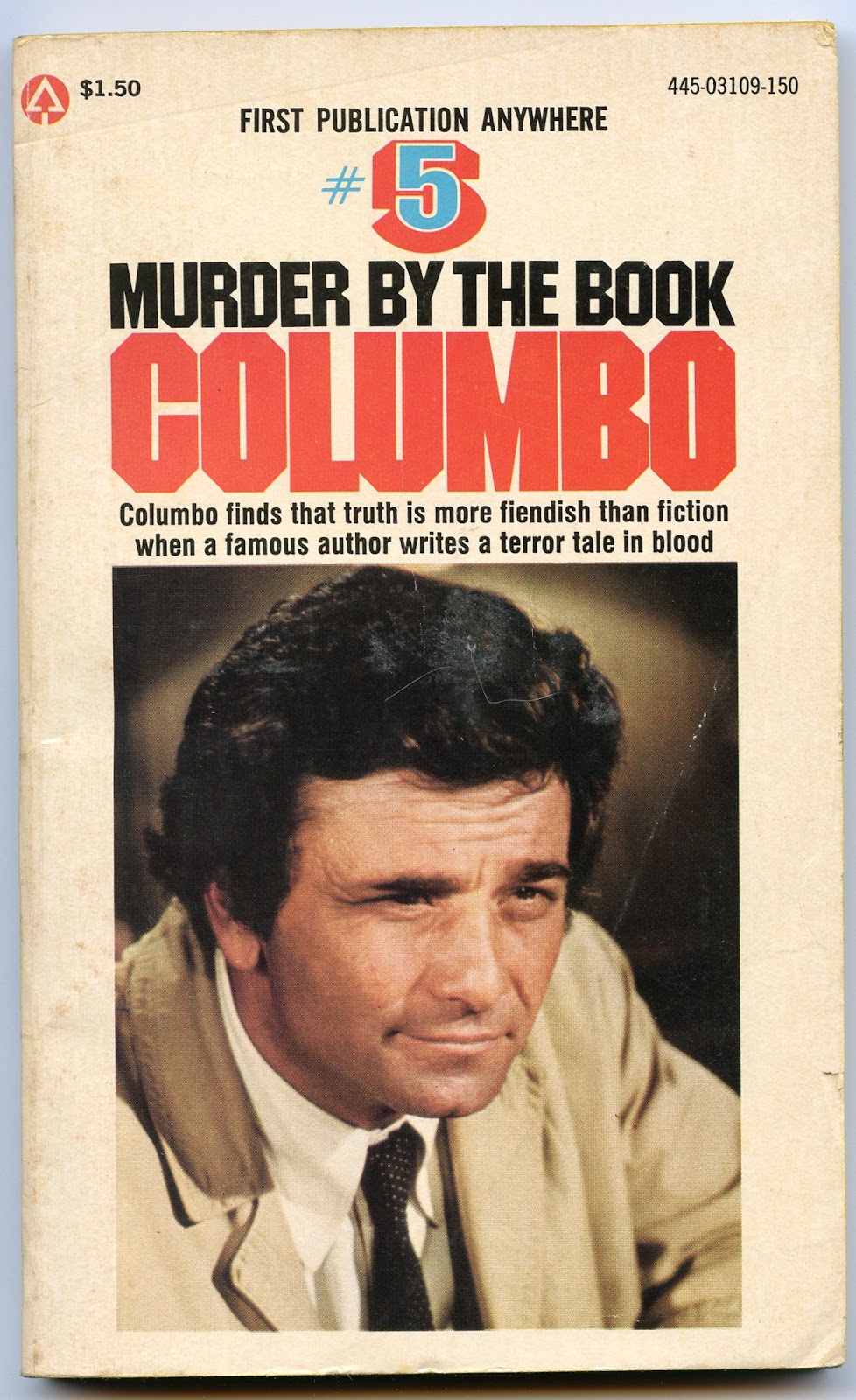

Lee Hays, Murder by the Book (Columbo), First Publication Anywhere nº5, Popular Library, N Y, 1976

Lee Hays, Murder by the Book (Columbo), First Publication Anywhere nº5, Popular Library, N Y, 1976

Le caractère aspectualisant du livre-de-film masque donc joliment sa face trompeuse, matérialisant l’essence même de sa duplicité dans un glissement permanent entre fiction et non-fiction. Il participe de cette «tactique du déplacement» chère à Roland Barthes et tout autant déceptive dans la mesure où elle déjoue, déçoit, en somme déplace l’attente du lecteur12. Le livre-de-film surpasse en effet cet autre plaisir d’enquêteur pris à reconnaître telle ou telle réelle publication d’époque dont le contenu est ensuite assez facilement accessible pour peu que l’on explore méthodiquement chaque plan d’un film et que l’on soit ensuite prêt à faire une razzia chez le bouquiniste du coin.

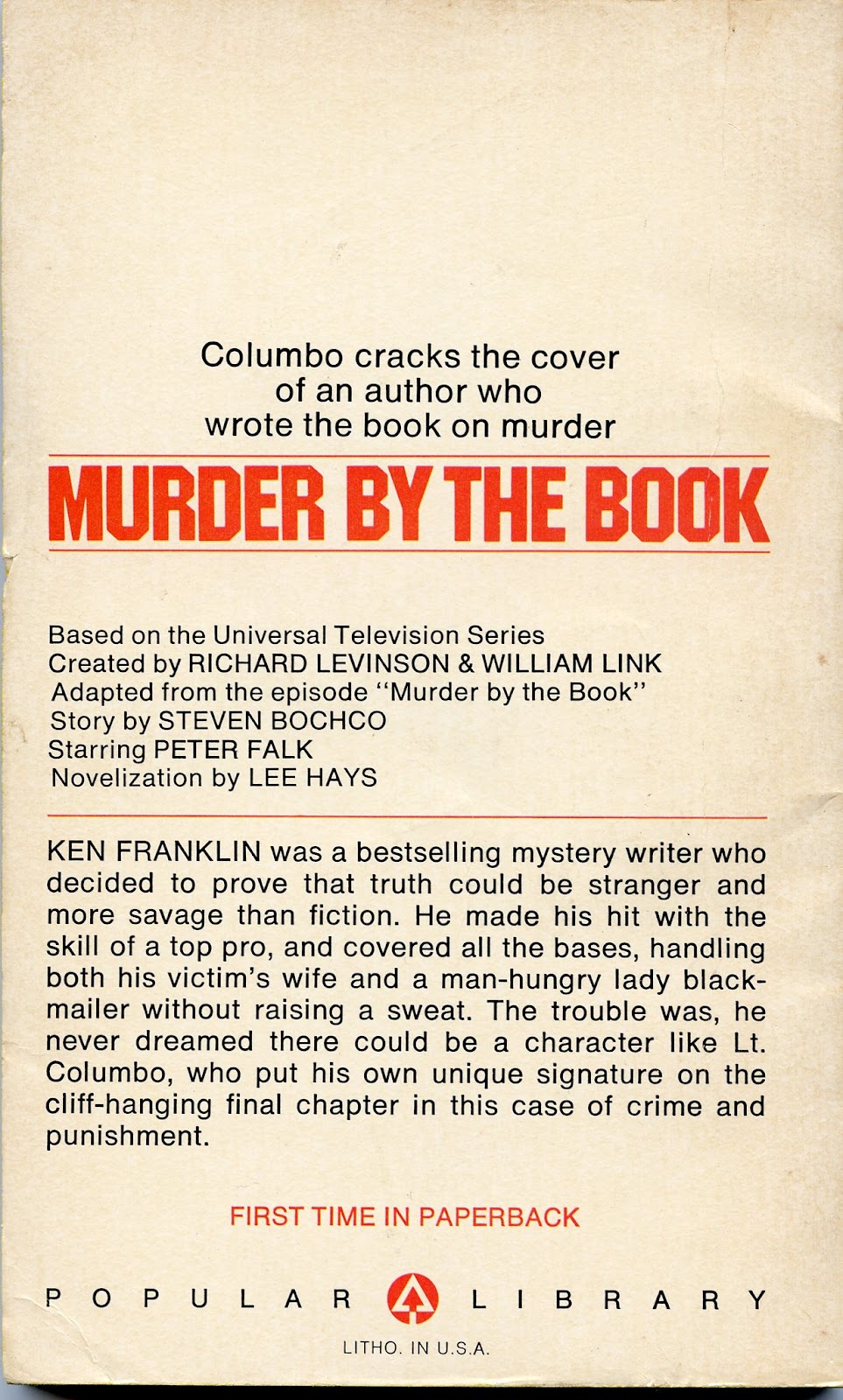

Le cinéma est aussi le cadre de ces «livres-dans-le-film», autre catégorie plus souvent constituée de subtils clins d’œil ne trompant personne et jouant principalement de l’effet-citation, à l’image de cette fameuse séquence de la salle de bain du Mépris (1963) où Jean-Luc Godard fait lire à Brigitte Bardot l’étude biographique de Luc Moullet sur Fritz Lang, publiée en 1963 chez Seghers.

extrait du Mépris (réal. Jean-Luc Godard, 1963)

Luc Moullet, Fritz Lang, «Cinéma d’aujourd’hui», Paris, Éditions Seghers, 1963

Élément du réel pris dans la fiction, le livre-dans-le-film n’a donc rien de faux, à quelques exceptions près qui confirment l’intérêt du livre trompeur comme fabrique à indices et hors-champ de tous les fantasmes. Ces exceptions, empruntées là encore à la Nouvelle Vague, soulignent les liens particuliers à la littérature13 qu’ont entretenus les jeunes Turcs des Cahiers et notamment François Truffaut dont la Cinémathèque vantait récemment le goût pour les livres. Christophe Honoré et Chiara Mastroianni s’étaient ainsi prêté à une lecture d’extraits d’articles et de dialogues dont le plus fameux servi d’exergue à leur performance14:

De tout cela, il restera tout de même quelque chose, une trace, un témoignage, un objet rectangulaire, 320 pages brochées. On appelle ça un livre.

Cette définition tirée de L’Homme qui aimait les femmes (1977) est donnée par Charles Denner jouant le rôle de Bertrand Morane, ingénieur et fétichiste des jambes des femmes qu’il décrit comme ces compas-métronomes donnant au globe terrestre tout son équilibre et son harmonie; définition qui incarne alors cette autre géométrie du désir, celle de l’empreinte saisie dans un parallélépipède, idéale et ressemblante figure de l’écran, fantasmagorie d’où émaneraient et se projetteraient de faux fantômes, inventés de toutes pièces mais néanmoins désirables car en partie vrais.

photogramme extrait de L’Homme qui aimait les femmes (réal. François Truffaut, 1977)

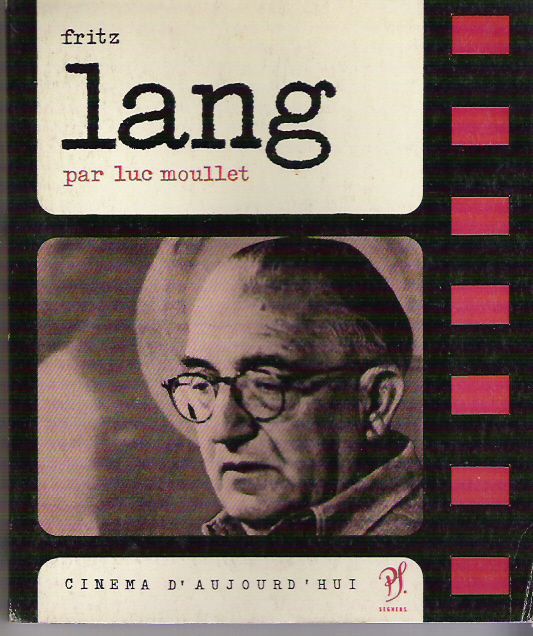

Rainer Maria Rilke, Œuvres 3 «Correspondances», Paris, Le Seuil, 1977

François Truffaut joue de ces fantômes, tisserand de faux-souvenirs15 faisant cohabiter livre-de-film et livre-dans-le-film. Bertrand Morane n’est-il pas filmé en train de taper les pages de son livre imaginaire à la machine Underwood, au milieu d’étagères de livres réels dont on saisit les titres deci-delà comme ces dos des œuvres de Rainer Maria Rilke publiées au Seuil en 1976.

photogramme extrait de L’Homme qui aimait les femmes (réal. François Truffaut, 1977)

Glissant d’une fiction à une autre, Truffaut nous offre dans L’Homme qui aimait les femmes, toute la dramaturgie de la fabrication d’un livre jusqu’à sa fausse couverture qui sera comme cet autre clin d’œil à celle, véritable, de la version du cinéroman éponyme.

François Truffaut, L’Homme qui aimait les femmes, cinéroman, Paris, Flammarion, 1977

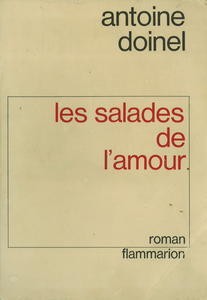

À ce jeu des masques qui dessinent le spectre des usages du livre-de-film et du livre-dans-le-film, c’est l’ouvrage Les Salades de l’amour qui démontre à quel point le livre-de-film s’habille de réel, offrant une illusion déceptive mais tellement prometteuse par son propre déplacement. Dans L’Amour en fuite (1979), ultime épisode des aventures d’Antoine Doinel, le héros écrit un roman de souvenirs-réinventions intitulé donc Les Salades de l’amour. On garde en tête les images de Marie-France Pisier, qui joue Colette, l’ancienne amoureuse d’Antoine devenue avocate, le feuillettant dans sa cabine de wagon-lit. En cherchant un photogramme plus précis de cette couverture je suis redevable à l’éditeur singulier d’avoir partagé la belle anecdote que lui-même tient d’Éva Truffaut:

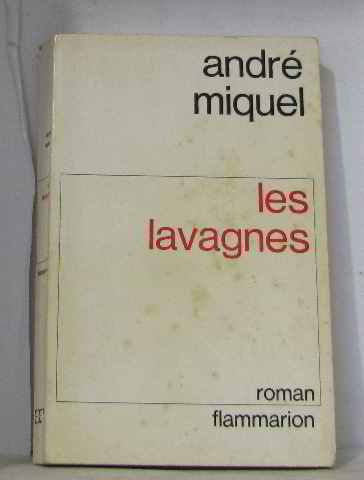

Je possède évidemment l’original du livre qui joue un rôle dans L’Amour en fuite et, classé, comme il se doit dans ma bibliothèque entre Heimito von Doderer et Jean-Paul Dollé, pour les plus curieux d’entre vous. Sous la couverture se cache en fait un livre qui était destiné au pilonnage et qui était signé André Miquel et dont le titre est Vive la Suranie! (publié en 78 chez Flammarion). Le livre fait 126 pages, son numéro d’ISBN est 2-08-064084-4, il est dédié: Aux amis, vivants, morts ou à venir, de Suranie et d’ailleurs.

photo d’exploitation, L’Amour en fuite (réal. François Truffaut, 1979)

photogramme extrait de L’Amour en fuite (réal. François Truffaut, 1979)

fausse couverture du roman imaginaire d’Antoine Doinel (merci à l’éditeur singulier!)

André Miquel, Vive la Suranie, Paris, Flammarion, 1977

André Miquel, Les Lavagnes, Paris, Flammarion, 1974

Trivialité mise à part, il fallait bien un livre sur un pays imaginaire pour servir de fantôme à un livre de salades! Le texte de Miquel traite en effet d’un état «protégé par ses forêts, ses fleuves aux rapides déconcertants et les turbulences de son atmosphère qui déroutent les appareils les plus modernes de la navigation aérienne»; un pays utopique et invisitable, offert comme squelette solide aux histoires d’amour Doineliennes. La couverture du livre inventé de Doinel singe fidèlement le graphisme de la vraie collection Flammarion (couverture beige, et cadre fin), un énième glissement déroutant qui nous fait sourire autant que Colette devant les mensonges d’Antoine qui ne seront jamais mieux servi que par ce livre-de-film tout en faux-semblants.

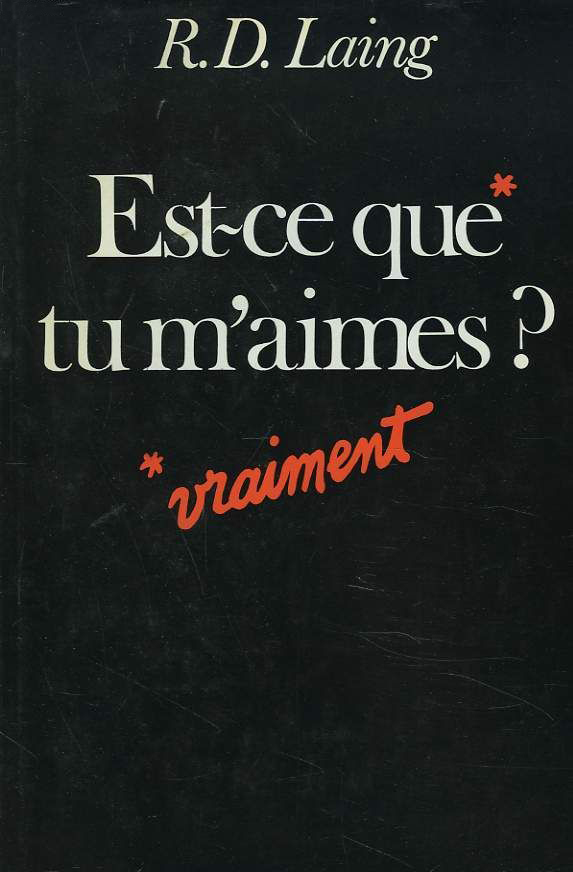

Dans une des dernières séquences de L’Amour en fuite se passant dans une librairie, Colette, dans un drôle de chassé-croisé avec son amant libraire, se dissimule derrière un exemplaire du livre Est-ce que* tu m’aimes? (*vraiment) écrit par Ronald Laing en 1978. Petit brûlot anti-psychiatrie, on comprend très vite que ce n’est pas cette dimension du livre qui passionne Truffaut. On retrouve plutôt là son goût à la Godard pour la citation-fragment qui use ici des titres des livres comme de sous-titres à l’action en cours. Et si Pisier et Mesguich ne s’insultent pas par livres interposés comme l’avaient fait Brialy et Karina dans Une Femme est une femme (Godard, 1961), c’est tout simplement que dans cette librairie se déroule une enquête dont plus personne n’est dupe, sauf les personnages.

photogramme extrait de L’Amour en fuite (réal. François Truffaut, 1979)

Ronald D. Laing, Est-ce que tu m’aimes (vraiment)?, Paris, Stock, 1978

C’est ainsi le privilège de ces livres mi-vrais mi-faux, duplices et trompeurs mais qu’on ne cesse d’aimer vraiment comme des fétiches de pellicule, des objets de projection qu’on ne se lasse pas de collectionner comme autant de traces de ce que l’imaginaire doit au réel et inversement.

Prochainement dans ces colonnes tomboliennes apparaîtront donc des livres-de-film (et parfois des livres-dans-le-film) compilés dans un esprit aussi historique qu’éclectique puisqu’il s’agira de ne pas s’arrêter exclusivement au cinéma mais de fureter aussi du côté de la télévision, qui n’est pas non plus avare en faux et usage de faux…

- The Hunger, sorti en 1983, est lui-même tiré du roman éponyme de Louis Whitley Streiber écrit en 1981 [↩]

- cf. Max Beerbohm, Books Within Books, 1914 [↩]

- Alberto Manguel, Une Histoire de la lecture, Actes Sud, Arles, 1998 [↩]

- cette expression et les suivantes m’ont été inspirées de la chanson de Metric, Poster of a Girl, dans laquelle il est question d’une «fille-d’affiche», fantasme prenant naissance sur un format affiche [↩]

- Pierre Assouline, «Et si nous lançions notre bibliothèque invisible», 2009 [↩]

- voir par exemple le projet New Yorkais d’une «invisible library» ou encore Mille et un livres imaginaires de J.Geoffroy [1997] [↩]

- Alain Boillat, «La “diégèse” dans son acceptation filmologique. Origine, postérité et productivité d’un concept» in Cinémas, vol.10, nº2-3, 2009, p.217-245 [en ligne] [↩]

- Alain Boillat, La Fiction au cinéma, Éditions L’Harmattan, Paris, 2001, p.125 [↩]

- Ce néologisme, formé par Souriau en 1951, inclus tout ce «qui existe indépendamment des faits cinématographiques» [en ligne] [↩]

- L’aspectualisation est «la nomination des parties du tout et l’attribution de propriétés» [cf. Alain Boillat, Op. Cit. p.134] [↩]

- ces livres-de-film sont le prétexte à inventer un personnage de romancière très Agatha Christie et nommée Mrs Melville. Elle ré-apparaîtra d’ailleurs dans d’autres épisodes de la série Columbo [↩]

- cf. François Noudelmann et «la tactique du déplacement» chez Barthes in Anne-Marie Bertrand, «Roland Barthes ou la traversée des signes», BBF 2003 [↩]

- des liens parfois très complexes et que certains comme Resnais ou Godard tentèrent avec brio de dénouer, s’émancipant ainsi de la tutelle du récit romanesque. À ce propos, lire le texte de Jean Cléder «Ce que le cinéma fait de la littérature» [en ligne] [↩]

- on se reportera au lumineux week-end qu’avait organisé la Cinémathèque les 2,3 et 4 octobre 2009: «La Nouvelle Vague, à l’épreuve des mots» et à la lecture de Chiara Mastroianni et Christophe Honoré, «François Truffaut, l’homme qui aimait les livres» [↩]

- Au milieu du XXe les recherches de Sir Frederick Bartlett sur la mémoire ordinaire ont permis de constater que celle-ci n’est pas uniquement un moyen de stocker les souvenirs puis de les restituer à l’identique. Au contraire, la mémoire les construit et les transforme selon trois directions: simplification, accentuation et cohérence. Dans le cas de l’accentuation les détails les plus importants sont accentués et essentiellisés. [↩]