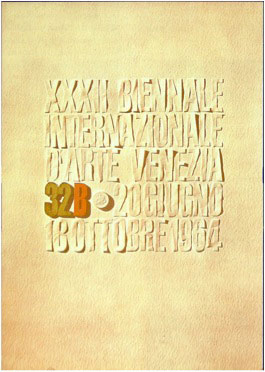

fig.1 Massimo Vignelli, affiche de la 32e biennale de Venise, 1964

fig. 2 Raymond Hains, décollage, 1964

Du canon

Le seul nom de Vignelli convoque un monument du design graphique, générateur d’une quasi-théologie portée par un canon, comme le rappelle très frontalement le titre de son dernier ouvrage : The Vignelli Canon (fig. 3)1. Ce petit manuel didactique porte ainsi les valeurs « intangibles » de son auteur, et c’est sans surprise que l’on retrouve le même crédo asséné depuis plusieurs décennies. Le bon usage de la grille et ses corolaires typographiques se doit d’être au service d’une syntaxe puissante, intelligente, véhiculaire et intemporelle.

En 1983 Vignelli en appelait à un véritable investissement critique, théorique et historique du design graphique2. Obéir à cette injonction louable invite d’autant plus à s’emparer sans déférence de ce Vignelli Canon. L’entreprise se veut généreuse – pdf gratuit disponible avant même la version imprimée3– et certains conseils profitables pour qui voudrait acquérir rapidement quelques notions formelles de composition. L’ouvrage me laisse pourtant dubitatif dans la façon presque ingénue de s’offrir, en 2009, comme si de rien n’était. Comme si les années 1970 n’avait pas mis à mal l’esthétique corporate, comme si le vaste agrégat post-moderne – pour aussi flou qu’il soit – n’avait pas jeté un trouble durable, et plus encore comme si les nouvelles formes brutalistes de distanciation n’exacerbaient pas au centuple cette ambiguïté chère à Vignelli4, comme si les délitements successifs des mouvances minimaliste et conceptuelle – particulièrement vivaces aujourd’hui – ne faisaient pas de la grille et de la typographie des outils d’une exploration fantomatique qui excèdent de toute part le dit canon5. Qu’est-ce donc que ce Vignelli Canon ? Ouvrage qui singe une fraicheur moderniste depuis longtemps évaporée et rejoue la carte de l’honnêteté du good design et tout le package moraliste qui va avec6. Il reste cette sensation persistante que le dernier livre de Vignelli s’est trompé d’époque.

La critique que j’en dresse trouve principalement à s’exprimer de par le fait que Vignelli propose encore aujourd’hui un canon, notion qui a pourtant été maintes fois déconstruite. En 1999 l’historienne de l’art Griselda Pollock invitait par exemple expressément à se poser la question suivante : « qu’est ce que le canon – en terme de structure » ?7. Le champ du graphisme est en droit de se poser la même question et de dépasser ainsi les « guerres culturelles » en considérant le canon comme une « structure mythique ». Il ne sera donc pas ici question d’attaquer point par point le canon Vignelli car ce serait le réifier ; ni de rejouer le psychodrame du début des années 1990 dont l’intégralité de l’entretien entre Ed Benguiat et Massimo Vignelli paru dans Print reste l’un des moments les plus frappants8. Les propos orduriers tenus envers le magazine Emigre ne constituent qu’un passage d’une discussion qui atteint des sommets de contradictions – l’étrange oscillation réactionnaire qui s’en dégage apparaît aujourd’hui clairement comme le symptôme d’un profond malaise face aux cultures numériques.

fig. 3 Massimo Vignelli, The Vignelli Canon, Baden, Lars Müller Publisher, 2010

Dans le cadre de cet article, je ne m’intéresserai essentiellement qu’aux années 1960, contribuant ainsi à l’histoire visuelle d’une décennie dont la relecture continue aujourd’hui d’innerver les choix les plus divers. Le Vignelli sixties reste un exemple particulièrement intéressant à l’étude puisque se lisent aisément dans la production et le discours du designer certains mythes et fantasmes attachés au miracolo economico italiano et à l’esthétique corporate internationalisée du « capitalisme avancé ». Vignelli incarne l’idée d’une réactivation moderne de type néo-bauhaus, dans une mouvance comparable sur certains points à la Hochschule für Gestaltung d’Ulm. « Je suis un idéaliste, déclare Vignelli en 1992, héritier du mouvement moderne qui avait l’ambition de construire un monde meilleur »9. Alors même qu’il n’a cessé d’être éreinté, un fantasme semble pourtant rester intact chez Vignelli : celui d’un monde gestalté.

fig. 4 Anonyme, Un anno de vita, Annonce, 33 x 100 cm, 1947

fig. 5 Anonyme (Muratore Remo ?), Stagione 1962-63, Annonce, 33 x 100 cm, 1962

fig. 6 Massimo Vignelli, Stagione 1964-65, Annonce, 100 x 33 cm, 1964

L’année 1964 retiendra particulièrement mon attention, à commencer par cet imprimé qui annonce la programmation annuelle du Piccolo Teatro di Milano10, relevant d’un type d’affiche promotionnelle théâtrale ou cinématographique que les italiens appellent du joli nom de locandina (fig. 6). Sous ses airs de phylactère rigoriste, la locandina de Vignelli ne joue pas la carte de la rupture mais s’inscrit plutôt en continuation de celles de ses prédécesseurs (fig. 4-5). Vignelli reprend une formule et l’absolutise. Tout reliquat iconographique jugé parasitaire est supprimé – exit la scène perspective renaissante à la Sebastiano Serlio intégrée au blason de la ville de Milan. Le code couleur préexistant se voit doublé de la fonction d’individualiser les deux salles de spectacle. L’agencement typographique, servi par une grille millimétrée et l’usage exclusif de l’helvetica, ne souffre d’aucune imprécision afin de répondre à l’idéal du canon et au mythe du neutre. C’est en effet via la typographie que le graphiste souhaite avant tout se démarquer et le choix de la fonte de caractère helvetica revêt une importance capitale. Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que Vignelli va être l’un des principaux agents de la démocratisation de cette fonte aux Etats-Unis à partir de 1965. Les récits autorisés tendent à faire des locandine du Piccolo Teatro les premiers exemples triomphaux de l’usage de l’helvetica en Italie par Vignelli11, pourtant le catalogue de la XXXIe biennale de Venise (1962), que l’on doit aussi à Vignelli, utilisait déjà copieusement l’helvetica. Gary Hustwit a contribué plus qu’aucun autre à la « starisation » de l’helvetica en lui offrant le rôle principal de son film sorti en 2007. Et Vignelli, peut-être galvanisé par ce retour en grâce, en rajoute un peu plus lors d’un entretien avec Wim Crouwell en octobre de la même année12. Si l’on en croit les propos rapportés par Michael Brenner13, l’histoire contée par Vignelli autour des locandine de Picollo Teatro pourrait tout aussi bien se résumer comme suit. Vignelli missionne son imprimeur pour aller récupérer en Suisse de l’helvetica et lors de son retour vers l’Italie, l’imprimeur est arrêté par la douane qui lui confisque le précieux trésor. Qu’à cela ne tienne, il retourne en chercher plus encore et revient à Milan par un chemin différent, important ainsi clandestinement les caractères helvètes. Que l’anecdote soit véridique ou montée de toute pièce ne change absolument rien au fait qu’elle participe de la construction mythique d’un idéal transnational. Vignelli se pose à la fois en pionnier et en passeur, situant la scène au moment même où il ne rêve que d’Amérique.

fig. 7 Josef Müller-Brockmann, Opernhaus Zurich, 1964

fig. 8 Wim Crouwel, Stedljik Museum, janvier 1964

fig. 9 Wim Crouwel, Stedljik Museum, février 1964

Pour être honnête, l’usage de l’helvetica ne change pas drastiquement la donne. Au même moment, dans un rendu très similaire, Josef Müller-Brockmann réalise par exemple sa série pour l’Opernhaus de Zurich en utilisant le Standard, un dérivé de l’Akzidenz-Grotesk qui n’est pas l’helvetica (fig. 7), et Wim Crouwell l’Univers de Frutiger pour les imprimés du Stedelijk Museum (fig. 8-9). En fait le Piémont, la Lombardie, voire la Vénétie constituent l’extrême pointe du « croissant » formé par les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suisse, attestant de transferts culturels manifestes. En Italie, à la suite du Studio Boggeri, s’individualisent après-guerre de nouvelles tendances comme, pour n’en citer que trois bien présentes au cours de l’année 1964, l’épure et le systématisme moderniste (Massimo Vignelli), l’ascèse proche de l’extinction (Angiolo Giuseppe Fronzoni) ou le décuplement des effets optiques (Franco Grignani). L’Italie apparaît comme un terrain fascinant de décantation qui mériterait d’être exploré historiquement plus avant, y compris dans son versant « graphisme d’utilité publique » – une spécificité qui n’est pas uniquement franco-française.

De l’itérabilité

Le titre de cet article s’origine dans l’équivoque dans laquelle me plonge un décollage de l’artiste Raymond Hains (fig. 2), reproduit dans le catalogue de l’exposition qui eut lieu au Centre Pompidou en 2001 (direction éditoriale : Pierre Leguillon, design graphique : Rik Bas Backer)14. Au sein de cette concrétion d’affiches lacérées, une seule d’entre elles s’avère clairement reconnaissable, précisément celle que Vignelli réalise pour la XXXIIe biennale de Venise (fig. 1). L’affiche procède du découpage de lettres prenant la forme d’une linéale grasse condensée et paraît presque fantaisiste par rapport aux exemples précédemment évoqués.

En revenant sur ce visuel de 1964, Vignelli déclare :

« Comme le sujet était la peinture et la sculpture, nous ne voulions pas représenter spécifiquement l’une ou l’autre – par exemple en représentant un détail ou un artiste en particulier. Au lieu de cela, nous avons choisi de nous occuper entièrement du graphisme avec des caractères typographiques, mais des caractères transformés par ce que la peinture et la sculpture ont en commun : la lumière et la couleur […] Pour l’affiche de la trente-deuxième biennale, le message est découpé en lettres de tissu, lesquelles jouent avec la lumière de façon tridimensionnelle. La couleur est seulement appliquée sur l’élément 32B. »15

Sur la « version » de Hains, l’application colorée sur le « 32B » s’absente au profit d’une charge chromatique contenue dans une sorte d’explosion cosmique. On ne sait trop si le visuel est absorbé ou éjecté, si l’on assiste à une descente ou une remontée dans la matière – au sens où la machine de fiction remonte dans le temps – car le hasard fait passer les chiffres romains de trente-deux à seize, soit une stricte division par deux. La notion de divisibilité qui fonde l’arithmétique et peut même faire penser ici à ce que les mathématiciens appellent l’arithmétique modulaire (système dont les nombres sont abaissés lorsqu’ils atteignent une certaine valeur), se double d’un rapport au temps. Le décollage procède aussi du constat que l’information (agencée par le graphiste) se désorganise. De cet inéluctable accroissement entropique, produisant une cryptographie du hasard, peut naître un sens nouveau, éphémère et fragile. De plus, le temps disloqué ouvre ici sur une logique spectrale, sur un passé qui semble faire retour. La partition que je dresse avec ces deux visuels rouvre implacablement la temporalité dont Vignelli à proprement la hantise16.

Une telle paire dégage une force déviante qui n’est pas de l’ordre de la répétition et se rapproche beaucoup plus de ce que Jacques Derrida appelle une « itérabilité », le surgissement de l’autre dans la réitération. La logique de l’itérabilité permet aussi de ruiner les assurances totalisantes du discours de Vignelli. Si je l’intègre dans un pluriel de l’Autre, le travail de Vignelli se donne ainsi à revoir, avec certaines qualités formelles, alors même que son dogmatisme échevelé tendait jusque là à les réduire fortement.

Bien au delà d’un quelconque « relais sociologique » (Pierre Restany), l’un des pouvoirs du décollage est d’altérer la marque et de poser la question : Quid de la marque quand elle se re-marque ?

« Il appartient au signe, écrit Derrida, d’être en droit lisible même si le moment de sa production est irrémédiablement perdu et même si je ne sais pas ce que son prétendu auteur-scripteur a voulu dire en conscience et en intention au moment où il l’a écrit, c’est-à-dire abandonné à sa dérive essentielle. S’agissant maintenant du contexte sémiotique et interne, la force de rupture n’est pas moindre : en raison de son itérabilité essentielle, on peut toujours prélever un syntagme écrit hors de l’enchaînement dans lequel il est pris ou donné, sans lui faire perdre toute possibilité de fonctionnement, sinon toute possibilité de « communication », précisément. On peut éventuellement lui en reconnaître d’autres en l’inscrivant ou en le greffant dans d’autres chaînes. Aucun contexte ne peut se clore sur lui. Ni aucun code, le code étant ici à la fois la possibilité et l’impossibilité de l’écriture, de son itérabilité essentielle (répétition/altérité). »17

En 1964, alors même qu’il réside à Venise, l’artiste Raymond Hains emporte en effet plusieurs couches et lambeaux d’affiches portant explicitement la trace officielle de la trente deuxième Biennale d’art contemporain, ce qui rétrospectivement constitue le premier acte de La Biennale déchirée. Rien ne permet de dire avec précision à quels moments ces « rapts » ont été commis en rapport avec le déroulement effectif de l’événement. Ont-ils eu lieu avant ou après la clôture de la biennale ? Avant ou après la remise des prix ? L’exemplaire de Hains précédemment évoqué interroge clairement les spécificités d’une telle manifestation. La biennale de 1964 reste encore aujourd’hui une des plus célèbres du XXe siècle. Pour la première fois la partition géographique implose, non pas dans une optique de démantèlement du binôme centre/périphérie mais bien dans celle de son inversion. Si Vignelli ne voulait faire référence à aucun artiste avec son affiche, la version de Hains – dans ce qu’il faut bien appeler, au risque de faire un peu vieille histoire de l’art, l’hétérogénéité du style – évoque par contre immanquablement Robert Rauschenberg auquel le premier prix est attribué cette année-là, officialisant à la fois le règne de New York et les changements de tendances esthétiques.

Dès 1960 Pierre Restany avait déjà tenté de théoriser la pratique du décollage afin de l’inscrire – de façon somme toute assez bancale – dans son Nouveau Réalisme. Mais, on l’aura compris, ce qui m’intéresse est tout autant le décollage de Hains que l’affiche qui en parachève le feuilletage – ici celle de Vignelli – et donne son unité syntaxique à une série dont il nous reste d’ailleurs assez peu d’informations.

Sans prétendre embrasser toute la richesse de la culture visuelle, former une telle paire permet de déplacer la focale en travaillant sur deux champs afin de redonner un peu d’amplitude à l’étude de l’art ou (et) du design graphique. En 1964 c’est la deuxième fois consécutive que Vignelli se voit octroyer la conception graphique de l’affiche, du catalogue et des imprimés officiels de la biennale de Venise. L’année 1962 marque en effet le véritable changement majeur puisqu’à la demande de Wladimiro Dorigo, Vignelli crée la première identité visuelle programmatique pour la biennale d’art, formule qui sera bientôt élargie aux autres biennales vénitiennes18. Les formats établis par Vignelli perdurent pendant dix ans (succède à ce dernier : Bob Noorda, Mario Cresci et Salvatore Gregorietti). Quant aux catalogues ils s’intègrent pleinement à cette imagine coordinata, reprenant systématiquement le visuel de l’affiche. Ils se caractérisent aussi par ce que Vignelli appelle la reliure « sandwich », technique dont il semble assez fier puisqu’il lui accorde un petit développement dans son Vignelli Canon19. Les XXXIe et XXXIIe biennales précèdent le départ définitif des époux Vignelli pour les Etats-Unis et la prise de fonction de Massimo au sein d’Unimark International, structure qu’il avait créé avec Ralph Eckerstrom, Jay Doblin, Wally Gutches, Larry Klein, Jim Fogelman, Bob Moldavsky et Bob Noorda. Ce dernier, hollandais émigré à Milan, représente désormais Unimark en Italie et prend en charge l’identité de la XXXIIIe biennale qu’il développe à partir de la structure communicationnelle existante. Noorda fournit un beau visuel en noir et blanc où l’enfilade de lettres « B » tronquées évoque à la fois le B de Biennale et le « 33 » de la trente-troisième édition (fig. 10).

fig. 10 Bob Noorda, 33e Biennale de Venise, 1966

fig. 11 Raymond Hains, décollage, 1966

Raymond Hains va également se saisir du travail de Noorda. Le résultat le plus surprenant reste ce décollage (fig. 11), conservé au Mumok (Museum Moderner Kunst) de Vienne, qui diffère notablement de ceux de 1964 ou de 1968. Il ne s’agit pas d’une affiche lacérée de Noorda mais bien d’un curieux détournement relevant de ce que Raymond Hains appelle la photographie hypnagogique, procédé de déformation à l’aide de verre cannelé investi par l’artiste dès les années 1950. La rigueur construite de la forme se dissout, se trouble ; pour le dire avec les mots de Proust, « il semble que dans la matière cristallisée se soit produite une distension »20. L’image continue pourtant de « communiquer ». L’œuvre du Mumok résulte en fait d’un affichage sauvage (à Venise ?) des propres tirages Offset de l’artiste, une image agrandie et déformée, réalisée à partir de la couverture du catalogue officiel, couverture qui redouble elle même l’affiche de Noorda, etc. Avant même d’être un décollage, cette œuvre a donc été un collage de l’artiste. Dans ce cas précis, le jeu sur l’itérabilité structurelle de la marque est très conscient, très forcé ; la mise en abyme n’en est pas moins extrêmement forte. Et pour qui s’intéresserait plus spécifiquement au Nouveau Réalisme, fort à parier qu’à ce jeu, c’est aussi une bonne partie du discours de Pierre Restany qu’on pourrait ruiner.

- Massimo Vignelli, The Vignelli Canon, Baden, Lars Müller Publisher, 2010. [↩]

- Massimo Vignelli, « Call for Criticism » [préface du Graphis Annual 83-84, Zurich, 1983], repris dans Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller et Rick Poynor (éd.), Looking Closer 3. Classical Writings on Graphic Design, New York, Allworth Press, 1999, pp. 273-274 [↩]

- Voir http://www.vignelli.com/canon.pdf [↩]

- Massimo Vignelli, The Vignelli Canon, op. cit., p. 20-21. [↩]

- Le livre de J. Namdev Hardisty offre un corpus intéressant pour nourrir une réflexion sur ces quelques points, voir J. Namdev Hardisty, Function, Restraint, and Subversion in Typography, New York, Princeton Architectural Press, 2010. [↩]

- Relevons également un paradoxe. Historiquement la notion de good design, comme l’entend Edgar Kaufmann, s’appuie sur les dernières avancées technologiques pour atteindre au mieux véracité, harmonie, clarté et intégrité. Au sein du Vignelli Canon, la question du numérique est cependant oblitérée, l’existence de l’ordinateur n’est que rapidement mentionnée. [↩]

- Voir Griselda Pollock, Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writings of Art’s Histories, Londres, Routledge, 1999. Le chapitre théorique a été traduit en partie par Séverine Sofio et Perin Emel Yavuz sous le titre « Des canons et des guerres culturelles », in Cahiers du Genre, n° 43, sept. 2007, pp. 45-69. [↩]

- « Massimo Vignelli vs Ed Benguiat », Print, 1991, repris en intégralité sur Design Observer. [↩]

- Massimo Vignelli, « Rétrospective Milano-New-Yorkaise », in Archicréé. Architecture d’intérieure, n° 251, nov.-déc. 1992, p. XVI [↩]

- Théâtre célèbre fondé par Paolo Grassi et Giorgo Strehler en 1947. [↩]

- Voir notamment http://www.youtube.com/watch?v=n2zzPKAz1v0&feature=related [↩]

- Débat organisé le 25 octobre 2007 par l’AIGA/NY et modéré par Alice Twewlow [↩]

- Compte rendu de Michael Brenner [↩]

- Pierre Leguillon (dir.), Raymond Hains. J’ai la mémoire qui planche (Centre Pompidou, Paris, 27 juin-3 septembre 2001), Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2001, p. 151. [↩]

- Massimo Vigneli, Design : Vignelli, New York, Rizzoli International, 1990, trad. fr. de l’auteur, p. 156. [↩]

- et que l’établissement d’un canon veut empêcher. [↩]

- SourceURL:file:///flu/Users/florence/Library/Mail%20Downloads/Vignelli%20%88%20rebours%20final.docJacques Derrida, « Signature événement contexte », in Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 377. Texte repris dans Jacques Derrida, Limited Inc., Paris, Galilée, 1990, pp. 30-31, afin de l’inscrire au sein d’un débat houleux et assez technique entre Derrida et Searle à propos d’Austin, ce qui ne relève pas de notre propos ici. [↩]

- Pour replacer le tout dans un panorama plus large, voir Laura Tonicello, « The image of the Biennale : The contribution of graphic arts », in Clarissa Ricci (éd.), Starting from Venice. Studies on the Biennale, Milan, Et. Al., 2010. [↩]

- Massimo Vignelli, The Vignelli Canon, op.cit., pp. 88-90. [↩]

- Marcel Proust, À la Recherche du Temps perdu VI. Albertine disparue, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 1992, p. 230. [↩]