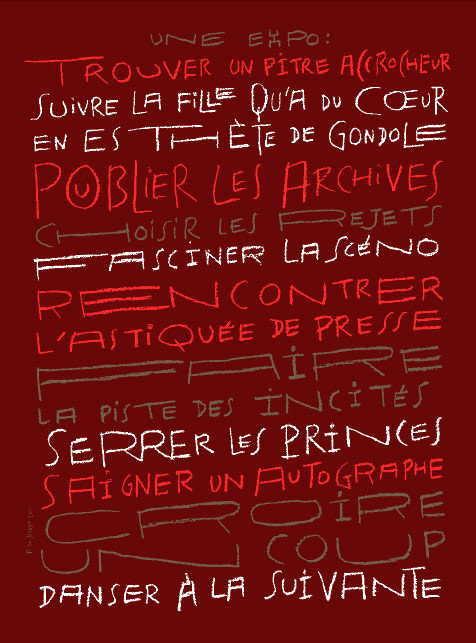

Carton d’invitation de l’exposition très temporaire de Pierre di Sciullo à la galerie Anatome tout début 2012

En novembre 2011, je préparais avec Pierre di Sciullo le petit texte qui viendrait accompagner sa prochaine exposition monographique à la galerie Anatome qui ne s’appelait pas encore En esthète de gondole.

L’idée était de réaliser un petit dialogue pour quelque chose de vivant autour du travail de cet autodidacte très confirmé du graphisme français. Le petit journal n°13 de la galerie dont on espère qu’elle pourra vite rouvrir ses portes, proposait des bribes choisies et remontées de ce dialogue qui va être maintenant proposé dans une version plus complète.

Ce premier temps en forme d’introduction de cette restitution vient situer le travail de Pierre di Sciullo dans sa propre génèse, par rapport au paysage du graphisme hexagonal, et notamment vis-à-vis de Grapus, ce collectif bruyant et libertaire dans le sillage duquel il a en quelque sorte affirmé sa pratique.

Thierry

— Pour cet entretien l’idée que j’aimerais défendre c’est que je suis un genre de candide. Je suis ce candidat candide auquel tu montres ton travail comme tu vas le montrer dans cet espace de la galerie Anatome.

Pierre

— Ces projets que je vais montrer n’ont pas été conçus pour être exposés mais pour fonctionner dans un contexte particulier. Je suis donc moi-même le candide…

— Et peut être d’autant qu’il y a toute cette façon de te caractériser de façon peut être un peu hâtive, mais assez récurrente, comme un graphiste autodidacte. Peut être d’ailleurs une manière de parler de ton sens aigu de la liberté. Par exemple tu es un des rares graphistes de ce que j’appellerais, pour aller vite, la « constellation Grapus », qui ne soit pas si affichiste…

— Une des premières tentatives que j’ai faite d’affiche s’appelait Les points sur les m, signé tout petit en bas Dazibao n° 1. Le dazibao c’est un journal mural, une affiche qui pose une question. Celle-là demandait : « Quand faut-il écrire ‘musulman’ avec une minuscule ou une majuscule quand on parle des Musulmans de Bosnie-Herzégovine ? ». Une histoire de majuscules. À propos de ce travail, Pierre Bernard, puisque tu faisais allusion à Grapus, m’a dit sur un ton sans appel : « ce n’est pas une affiche ».

— (rires)

— Je ne me souviens plus très bien ce que je lui ai répondu… Pierre Bernard c’est quelqu’un qui, dès le départ, m’a accueilli avec beaucoup d’ouverture et beaucoup d’enthousiasme. Un jour je suis arrivé dans l’atelier de Grapus, j’avais 22, 23 ans. Il y avait Pierre Bernard, Gérard [Paris Clavel], Alex [Jordan]. Et puis il y avait ce jour là Marie Arnold, Anne Gallet, Vincent Perrottet, Pierre Milville. Alors tous ils m’ont fait la fête quoi. Ils regardaient mon travail en rigolant, mais en rigolant, je crois, de plaisir. En me taquinant : Mais qui c’est ce mec ? D’où tu viens toi Tu fais comment pour vivre ?

Ils m’ont mis en contact avec des gens qui m’ont soutenu. Ils m’ont appris des choses très concrètes du métier. Cette rencontre m’a aidé à me décontracter parce que, jusque là, je me sentais perdu dans un monde un peu hostile.

Finalement quand Pierre Bernard réagit comme ça, il exprime sa conviction. Ce n’est pas une affiche selon sa façon d’envisager l’affiche. Bon, Roman Cieslewicz a réagi différemment et il savait assez bien ce que c’était qu’une affiche aussi. Et puis Pierre Bernard me dit : « ce n’est pas une affiche » mais il m’en achète une. Et puis ça m’a fait réfléchir. J’ai relu la phrase de Cieslewicz : une bonne affiche c’est une idée, une image… Moi je trouvais qu’il y avait quand même des idées dans cette affiche.

Toujours est-il que je me suis mis à re-faire des affiches nettement plus tard avec le projet N’importnawak.

— Avec toujours ce rapport à l’espace public, mais cette fois décliné de manière publicitaire. Avec ce format typique 4*3 m.

— J’ai cherché la baston avec la pub, façon David et Goliath.

— Ce rapport conflictuel à la publicité était très grapusien dans l’attitude. Au Bauhaus, l’atelier de graphisme se dénomme Atelier de publicité. Toi tu développes un rapport frontal à la publicité avec une dimension ironique, avec un goût du slogan. Un slogan qui est la marque du publicitaire mais tout aussi bien du politique. Il y a toujours une dimension politique dans ton travail du slogan.

— Oui, mais ce qui n’était pas grapusien, c’est que cette proposition ne se mettait pas au service ou en accord avec un mouvement d’agitation, un syndicat, un parti politique, dans le cadre d’une commande. C’est une initiative individuelle voire individualiste.

Une fois j’ai dit à Gérard [Paris Clavel] que la grande différence entre son attitude et la mienne c’était que lui, il était amoureux des slogans et qu’il cherchait à en construire alors que moi, j’essayais de déconstruire les slogans. Je ne suis pas très convaincu aujourd’hui quand je dis ça parce que je trouve que, finalement, son travail c’est aussi de déconstruire des slogans.

— Mais peut être plus par l’image ? En tous cas, chez Grapus il y a l’idée d’un texte de commande alors qu’il semble que chez toi, il n’y a pas de texte de commande, que c’est toi qui commandes. (rires) Il y a plus un rapport à l’écrivain, à la littérature.

— N’importnawak, c’est une série d’images que j’ai faites au moment de la campagne électorale de 2007. Comme je ne supportais pas la plupart des discussions que j’entendais à la radio avec ces polarisations sur des figures d’homme ou de femme providentielles. Et même de la part des gens qui essayaient de se déprendre de cette fascination, par exemple dans la presse.

Avec des millions d’individus en France, qui ont le droit de vote et qui vont l’exercer, on savait déjà qu’on n’allait pas voter pour quelqu’un mais par dépit.

— Voire contre…

— J’ai même fait, dans un numéro de Qui ? Résiste, un Générateur de cloche dans lequel je prends des radicaux de mots et j’y ajoute des suffixes comme « itude » pour faire, par exemple « l’idiotitude », un hommage indirect au candidat pour lequel j’ai voté par dépit.

— On était partis du rapport un peu marginal que tu avais vis-à-vis de la tradition française, avec tous les guillemets qu’on voudra, qu’on devra. Une tradition qui est celle de l’affiche, dans laquelle s’inscrit Grapus, mais qui remonte bien avant.

Je pense à Toulouse Lautrec, à Maximilien Vox qui, avec aussi toute cette part d’ombre qui est la sienne, parle du graphisme avant tout par rapport à l’affiche. Qui remonte systématiquement à Auriol, à cette grandeur, toute fin XIXe, qui est celle de la France des peintres et de l‘affiche. Avec évidemment beaucoup d’étrangers, Eugène grasset né à Lausanne, Alfons Mucha venu de Moravie, l’actuelle Tchéquie, qui construisent déjà les premières écoles de Paris…

— On a visité le musée Picasso de Barcelone, il y a quelques semaines avec Dirk Behage, Evelyn ter Bekke et Pierre Bernard. C’est un musée extraordinaire. Dans les premières années de la production de Picasso, il y a un moment, assez bref, il doit avoir 18, 19 ans — les influences chez lui étaient tellement vite digérées — où il est influencé par le dessin à tendance narrative venu d’Angleterre, et puis, par Lautrec.

On regardait ça, on était côte à côte, avec Pierre Bernard. Chez Pierre Bernard, chez les Grapus, il y a effectivement quelque chose du travail de Lautrec. il y a quelque chose de la peinture. Il y a de l’impertinence. Il y a le fait d’être… alors là, je vais le dire, c’est pourtant un mot que je n’utilise jamais parce qu’il est toujours douteux, il y a le fait d’être en lien avec le peuple. Quand c’est Lautrec, je veux bien qu’on parle du peuple (sourire).

— Toi, vis-à-vis de ces formes là, tu as un rapport un peu différent qui intègre ces préoccupations picturales, cet enracinement politique, mais en les situant du côté de l’architecture. Là, on rencontre peut être une lignée nouvelle, celle des avant-gardes d’Europe centrale.

— Au moment de la première avant-garde, le constructivisme russe, tout de suite le travail de El Lissitzky se déroule dans l’espace…

— Et puis, très rapidement, ça va déboucher sur le Bauhaus dans un rapport à la figure de l’architecte.

— C’est étrange, ce terme d’avant-garde. C’est un terme militaire. Tout est d’avant-garde à un moment. Dada ça peut apparaître comme la première avant-garde. Et puis le cubisme. Pourquoi pas l’impressionnisme… Qu’est-ce qui définit d’ailleurs une avant-garde ? C’est le fait d’écrire un manifeste ? de proclamer qu’on va tout foutre par terre ?

— Quelque chose comme ça. Une idée de rupture. L’idée d’une guerre contre la tradition, d’une modernité de table rase. Cette idée de guerre elle est évidemment à l’œuvre chez les futuristes avec les dérives fascistes que l’on sait. Un homme machine, un homme moderne en guerre pour la nouveauté, mais aussi avec des affiches incroyables.

À propos de l’affiche de Xanti Scawinsky, tu vois le 1934-XII avec le Duce et l’énorme SI ? Elle est extraordinaire d’actualité. J’avais presque envie de faire du Hirschhorn : « J’aime cette affiche. Aidez moi ! » (rires)

La modernité aussi c’est un terme compliqué. Il y a plein de modernités qui appartiennent à différents temps. La querelle des anciens et des modernes c’est déjà Charles Perrault, le XVIIe siècle. Mais c’est aussi déjà l’idée que les nouveaux auteurs apportent quelque chose vis-à-vis des anciens. L’idée d’un devenir. L’idée d’une révolution qui n’est plus seulement cet éternel retour. Cette planète qui tourne sur elle même et revient à son point de départ, à une origine merveilleuse, par exemple l’antiquité…

On est un peu revenus, justement, aujourd’hui à cette forme de révolution comme bégaiement, comme circularité dont on ne peut s’extraire. Mais aujourd’hui, c’est peut être la modernité elle même, celle des débuts du XXe, des avant-gardes précisément, qui est devenu à la fois l’origine et l’horizon indépassables…

— C’est vrai pour revenir à Grapus que, on dit souvent la dimension plastique, disons qu’il y a une dimension picturale dans leur travail. Par exemple, cette affiche magnifique avec un berger allemand ou l’affiche avec le lièvre, et puis la façon d’écrire. La bonne calligraphie qui s’est faite dans les années 80-90, c’est dans les affiches de Grapus. Ce n’est pas Larcher ou Mediavilla…

— (Rires) Oui enfin, il y avait Excoffon aussi qui faisait des choses épatantes dans ce registre un peu avant.

— Non, ce qui est formidable chez Excoffon c’est son travail de typographe. Un travail de calligraphie stabilisée dans le champ de la typographie. C’est un miracle d’équilibre. L’un des problèmes de la typographie, c’est que la lettre est là comme structure, comme ligne, et elle est là comme surface, comme contour, avec des pleins et des vides. Et, chez Excoffon, il y a une cohérence totale des deux plans. La structure c’est la surface et la surface c’est la structure.

Revenons encore à Grapus. Je voudrais dire une chose. Mon père est peintre et, depuis que je suis tout petit je vais dans son atelier et je le regarde peindre. Il ne m’a pas donné beaucoup de leçons de peinture. Peut être deux ou trois dont je me souviens très bien. Mais la leçon de peinture c’était de le voir peindre jour après jour. Et puis il m’emmenait dans les expositions de peinture. J’ai rencontré les Grapus j’avais vingt ans, ça veut dire que cela faisait quinze ans que j’allais dans les expositions de peinture.

— Tu n’étais donc pas aussi autodidacte que ça… (rires)

— En tous cas c’était normal pour moi de voir des gens qui utilisaient de la peinture dans leur travail.

— Ton père s’inscrivait dans quelle tendance ?

— Mon père qui peint toujours et qui fait une peinture très belle a été très précoce. À quelques années, il commençait déjà à peindre. À quatorze ans, il maîtrisait le volume, la perspective. Dans les années soixante il a commencé à peindre à la peinture à l’huile sur des très grands formats, et à être très marqué par Picasso, Bram van Velde, à faire de l’expressionisme abstrait mais avec toujours une part de figuratif.

Et puis sa peinture s’est vraiment révélée dans les années 80, quand il a rencontré un ou deux peintres communistes, dont il s’est toujours demandé pourquoi ils l’avaient intégré, lui, dans leur groupe, parce qu’il n ’est absolument pas passionné par la chose politique. Et, le monde étant petit, un de ces peintres Melik Ouzani était un voisin d’atelier des Grapus à la Maladrerie à Aubervilliers.

Aujourd’hui, je dirais que la peinture de mon père, si on doit trouver des références, bon, c’est sa propre écriture, mais elle est marquée, avec gourmandise, par le travail de Bacon, de Saura aussi, de Tapiès. Une peinture expressionniste, expressive, à grands coups de brosse avec du dripping, des giclures de peinture et une déconstruction de la figure humaine. Énormément de portraits de très grand format assez accidentés. Il peint aussi des voitures accidentées. Et, de temps en temps, il y a des références à la bande dessinée ou à l’histoire de la peinture.

On a découvert ensemble la bande dessinée expérimentale de Métal Hurlant. Il adore par exemple le dessin peint d’Alex Barbier, que publiait alors Charlie mensuel. Mais il aimait tout autant faire une peinture à partir d’une case du Fantôme, l’ombre qui marche, cette bande dessinée qu’il lisait quand il était enfant.

Tout ça, pour moi, c’était de l’acquis. Intégrer ça dans le travail de graphisme ça me paraissait normal, de toutes façons je ne savais pas ce que c’était que le graphisme. Et ce que je ne voulais pas, c’est être illustrateur. Parce que j’ai commencé par publier quelques illustrations et j’ai été très surpris parce que les commanditaires me demandaient d’avoir un style. J’essayais de relire les auteurs dont l’école m’avait dégoûté. je re-lisais Flaubert. Flaubert il parle très bien du style. Le style il vient par un travail acharné ou il ne vient pas. Mais le style ne se réduit pas à prendre quelques recettes pré-mâchées par d’autres et quelques tics. J’étais donc scandalisé que des gens me demandent à vingt ou vingt et un ans d’avoir un style.

Tandis que, quand je me suis retrouvé à Grapus, je me suis retrouvé avec des gens cultivés, curieux, ouverts, et aussi sensibles au fait qu’on puisse proposer des choses dans lesquelles il y a à la fois un travail sur l’écriture, je veux dire au sens littéraire, et un travail plastique. Parce que, finalement, c’est ça le graphisme. Des mots et des images. Je voulais être dessinateur de bande dessinée mais je ne voulais pas raconter des histoires. Dans le graphisme tu peux pose des textes, poser des images et les faire fonctionner ensemble sans être dans un fonctionnement narratif avec des personnages.

— Par rapport à Grapus qui était pour beaucoup de l’image, il me semble que tu ramènes autre chose, une sensibilité à l’architecture, on l’a dit, mais aussi une nouvelle attention aux mots, à la parole, à la lettre, à la littérature.

— Ahhhh [dubitatif]…

D’abord, ça me fait plaisir que tu parles de la dimension littéraire de mon travail parce que j’ai l’impression que personne ne s’en rend compte. N’importnawak c’est d’abord un travail d’écriture.

Grapus, d’abord c’est un travail collectif. les images de Grapus sont généralement fortes et subtiles parce qu’elles sont le fruit du travail de personnalités très fortes qui ont des capacités différentes et complémentaires. Et il y a un travail sur le texte tout le temps. La carte de France avec j’aime mon pays. Je pense pas qu’on leur ai donné le texte. Vincent est comme moi dans cette dynamique. On passe notre temps à ré-écrire les âneries que nous donnent les commanditaires.

— Oui mais ni Vincent Perrottet ni Pierre Bernard ne sont typographes. Toi tu t’intéresse à la lettre, au texte.

— Je ne parlais pas d’écriture dans ce sens là. Tu parlais de littérature, de formulation. Regarde le travail des Graphistes associés. Il y a un appétit de lecture. Gérard [Paris Clavel], il va voir Bourdieu pour lui demander d’écrire sur le graphisme.

Et puis, la façon dont les Grapus travaillent l’écriture c’est de la typographie. Au lieu de chercher le bon geste définitif, ils faisaient des tas d’esquisses et puis ils photocopiaient, ils coupaient. Ils prenaient une lettre dans l’esquisse n° 2, une lettre dans l’esquisse n° 24, avec un travail acharné, jusqu’à épuiser les gens autour d’eux.

— Les Grapus, il est clair qu’ils étaient dans une pratique de l’énergie.

— Un des graphistes qui travaille le moins avec le texte c’est Savignac. Pourtant il y a des lettres qui sont dessinées dans son travail en quelque sorte en amateur. Et je souhaite à tous les amateurs d’avoir son niveau de dessin de lettre.

— Je sais pour en avoir parlé un peu avec toi combien tu aimes Cassandre. J’ai déjà repéré des connivences entre ton travail et le sien. Je t’avais montré ce magnifique bouquin de 1935 Le spectacle est dans la rue. On a parfois l’impression que c’est toi qui l’as fait.

— Oui, ça c’est incroyable.

— Tu m’avais dit aussi, ce qui m’avait beaucoup touché, que, petit, tu regardais dans le métro, les affiches Dubo, Dubon, Dubonnet, et qu’avec la vitesse ça s’animait comme dans un film. Ça m’avait d’ailleurs renvoyé à ce que disait Massin des Clubs du livre, quand il dit qu’avec toute cette bande de graphistes, Faucheux en tête, ils avaient amené le mouvement du cinéma dans le livre. Au fond, Cassandre le faisait déjà dans les années trente dans l’affiche, bref.

Là où je veux en venir, c’est que Cassandre, même s’il est typographe – le Peignot, le Bifur – dans ses affiches, il est avant tout peintre. Il peint toutes ses lettres. Et c’est une vraie différence avec les tenants des avant-gardes d’Europe centrale qui utilisent de vraies typographies, enfin, je veux dire du matériel pré-existant, du matériel industriel. Cassandre, en un sens, il stabilise tout parce qu’il peint tout. Alors que les dadaïstes, les constructivistes, les bauhausiens, ils construisent leurs images typographiques dans le choc, avec des matériaux de différentes natures : des choses peintes, du dessin, mais aussi du ready made, des fontes d’imprimerie, de la photographie.

Dans cette influence de la peinture, des écoles de Paris, chez Cassandre le cubisme, chez les Grapus, quelque chose de plus organique et gestuel, peut être aussi de plus ironique ou critique et pop, je vois une forme de ligne du graphisme fait par ici. Une ligne qui te concerne visiblement malgré ton goût exogène des avant-gardes, ton goût exotique de l’architecture et de la lettre.

Illustrations

- Le carton d’invitation de l’exposition très temporaire de Pierre di Sciullo à la galerie Anatome tout début 2012

- Une vidéo en ligne qui présente une collection incomplète de l’explosif fonds Grapus.