ÂŦ Le musÃĐe du Louvre doit Être le musÃĐe par excellence Âŧ1

ou les possibilitÃĐs de lâexcellence du graphisme musÃĐal en France

Michel Lepetitdidier

Proposition dâaffiche refusÃĐe pour lâexposition Giotto e compagni

Dans les livres dâhistoire du design graphique, le chapitre ÂŦ musÃĐe du Louvre Âŧ paraÃŪt anormalement maigre. Il sâÃĐtire pÃĐniblement sur quelques pages2 alors quâau vu de lâhistoire du Louvre, il pourrait remplir des livres et se prÃĐtendre un repÃĻre dâexcellence3. On peut lÃĐgitimement interroger la nature de ce cas français. Cette errance (quâon pourrait nuancer au regard du travail de signalÃĐtique4 ) traduit lâabsence dâune histoire commune, de la culture dâun dialogue, ancien, formateur, ÃĐtabli entre commanditaire(s) et graphiste(s). Dans cet abri de la Victoire de Samothrace, les graphistes ont souvent eu lâimpression dâavoir les ailes coupÃĐes.

Willem Sandberg, couverture du catalogue de lâexposition du MusÃĐe des Arts dÃĐcoratifs ÂŦ Sandberg âdesigneâ le stedelijk 1945-1963 Âŧ, 1973, texte de François Mathey.

Pourtant, lâune des ÂŦ crises Âŧ que traverse ce musÃĐe (non pas tant une crise quâune de ces constantes mutations que doivent subir les institutions culturelles de nos jours) ne se rÃĐsoudra pas sans lâintervention du design graphique. Avec un taux de frÃĐquentation estimÃĐ Ã plus de neuf millions de personnes par an dont 70 % dâÃĐtrangers5, les conditions dâaccueil visuel du public, de repÃĐrage et de mÃĐdiation des Åuvres peuvent inquiÃĐter. Un chantier complexe de transformation gÃĐrant lâafflux des visiteurs au sein de la pyramide se met en place. à nouveau, comme en 1981 â annÃĐe du lancement du projet Grand Louvre â, le Louvre a besoin dâune profonde restructuration, qui sâeffectuera par un questionnement de ses fonctionnements visuels : identifier/symboliser, informer6/sensibiliser, prÃĐsenter/reprÃĐsenter, signaler/signaliser, câest-à -dire à travers les missions fondamentales du graphisme, telles quâelles ont ÃĐtÃĐ formulÃĐes et classifiÃĐes en 1988 dans le cadre de lâexposition (et du catalogue) Images dâutilitÃĐ publique7. ÂŦ Quâils travaillent pour une firme privÃĐe ou pour une institution publique. La pratique professionnelle des graphistes ne varie guÃĻre. Cependant, la conception dâune image dâutilitÃĐ publique implique de leur part responsabilitÃĐ sociale et politique Âŧ. Cette dÃĐfinition de la profession par la profession sâÃĐcrit dans le cadre dâune exposition au centre Pompidou, alors que Le Louvre repense son image.

ÂŦ Câest en 1988, quâun concours est lancÃĐ pour sÃĐlectionner le studio graphique chargÃĐ de crÃĐer une identitÃĐ visuelle. Lâinitiateur de cette opÃĐration est le Centre National des Arts Plastiques, dÃĐpendant du MinistÃĻre de la Culture. Le jury international, prÃĐsidÃĐ par Ieoh Ming Pei, choisit lâatelier Grapus. Celui-ci se voit proposer un contrat dâun an pour concevoir et rÃĐaliser un logo, une papeterie, administrative et un principe dâÃĐdition. Âŧ8

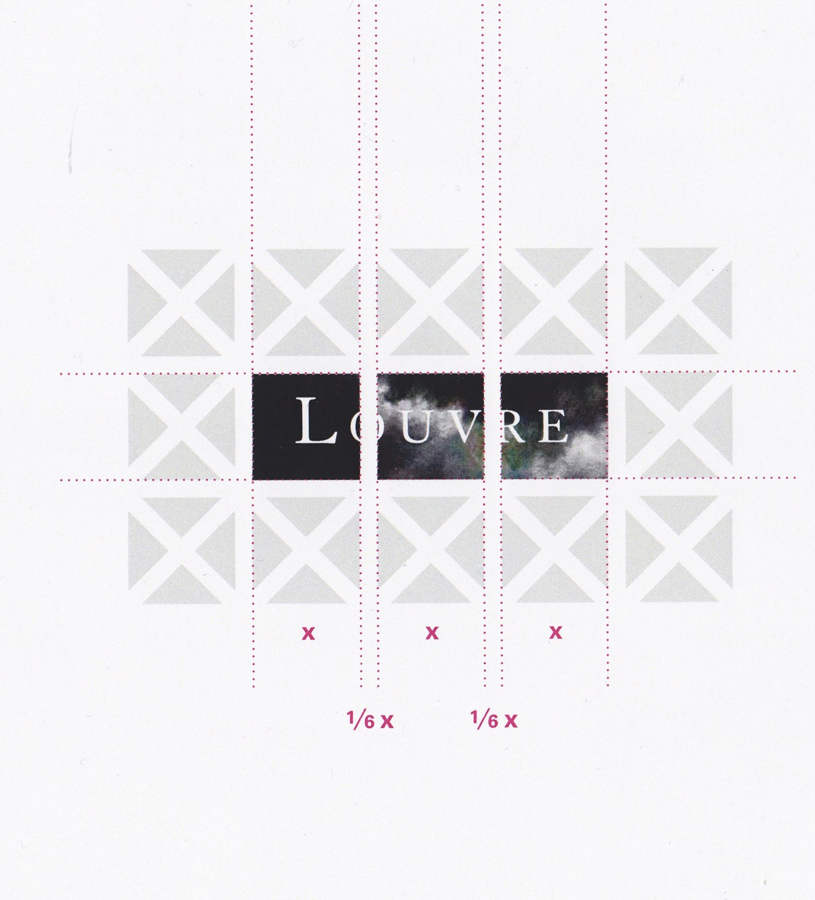

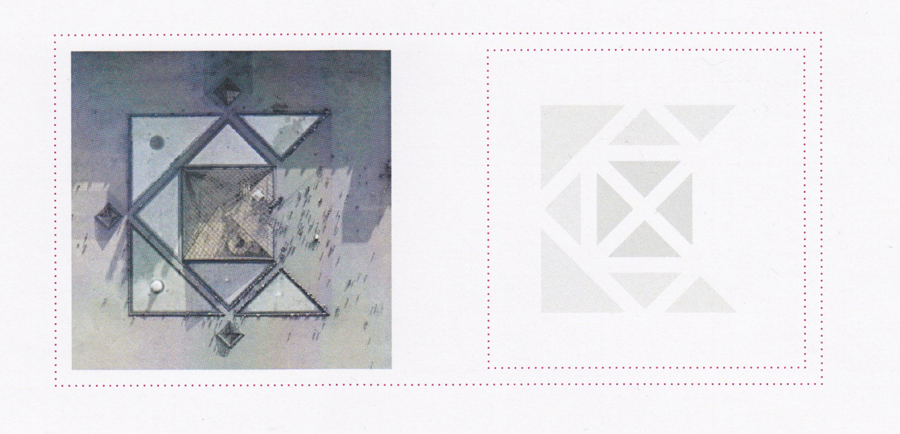

Lâatelier imagine un premier logotype mettant en scÃĻne un double triangle ÃĐquilatÃĐral en lien avec lâarchitecture de la pyramide inaugurÃĐe en 19899 concrÃĐtisation du Grand Louvre. Mais I.M. Pei refuse10, il ne souhaite pas un logo qui soit un condensÃĐ architectural. Peut-Être ne souhaite-t-il pas ce quâa rÃĐussi Jean Widmer pour le centre Beaubourg, lors dâune deuxiÃĻme proposition, en immortalisant le concept architectural de Renzo Piano et de Richard Rogers par un logo magistral : ÂŦ la complÃĐtude rare de ce signe : à la fois portrait (dâun bÃĒtiment remarquable), simulation dâune empreinte (on le croirait formÃĐ par la pression caoutchoutÃĐe dâun tampon encrÃĐ) et image symbolique abstraite (grÃĒce à une simplification plastique appropriÃĐe) Âŧ11.

Grapus, logotype pour le Louvre, 1989

Grapus, identitÃĐ visuelle pour le Louvre,

papeterie, 1989

Grapus est ainsi tenu par contrat, à signifier, à sâinscrire dans une autre optique que celle du centre Pompidou. De là , naÃŪtra leur deuxiÃĻme proposition et un logotype toujours utilisÃĐ aujourdâhui. Un seul mot, Louvre, un L distanciÃĐ marquant une prÃĐsÃĐance, une typographie, la Granjon, ÃĐvoquant les lettres monumentales martelÃĐes dans la pierre, visibles sur les pavillons extÃĐrieurs du musÃĐe.

Et un ciel.

Ce ciel, noir et blanc, captation photographique, gÃĐnÃĻre autant de rÃĐflexions que dâincertitudes. Un ÃĐtat. Ãvidemment, ce ciel ÃĐvoque indirectement lâarchitecture de la pyramide et sa verriÃĻre translucide, ses multiples facettes à reflets. Lâatelier choisit une photographie (parmi une collection assez large dâeffets de nuages photographiques pris par leurs soins) pour reprÃĐsenter ÂŦ le Âŧ musÃĐe des peintures et la restitue en nÃĐgatif. ÂŦ Ce signe tÃĐmoigne de tensions qui existent entre permanence et mobilitÃĐ, entre histoire et art, entre-temps et espace, et tire sa force de contradictions vitales Âŧ12. En gravant le mot Louvre dans une empreinte de ciel, Grapus sculpte, sans acte ou matÃĐrialisation dâÃĐclaboussures (lâun de ses ÃĐlÃĐments de langage), un geste pictural et leur considÃĐration sophistiquÃĐe de lâÂŦ image poÃĐtique Âŧ13. Ce ciel renvoie à ces firmaments dans les tableaux, cette ÃĐvanescence picturale que lâon dÃĐcouvre sur une toile de maÃŪtre, en fouillant scrupuleusement la moindre parcelle de pigments de ces espaces oÃđ lâÅil rÊvasse14 flotte tout en cherchant prÃĐcisÃĐment à ne rien perdre. Tout ciel met en abyme notre regard15.

ÂŦ Ce qui fait ÃĐcart mâa donc toujours attirÃĐ, car lâhistorien de lâart se trouve dans une situation un peu triste : ayant regardÃĐ tellement de reproductions, visitÃĐ tellement de musÃĐes, il a fini par mÃĐmoriser les trois quarts des tableaux quâil a eu lâoccasion de voir. La surprise est donc de plus en plus rare pour lui, et vivre sans surprises est assez triste. Comme jâaime les surprises, rÃĐussir à percevoir ce que je ne mâattendais pas à voir est ce qui mâa attirÃĐ dans cette rÃĐflexion sur les dÃĐtails : ce qui fait ÃĐcart à lâensemble, mais aussi ce qui peut condenser dans ce minuscule ÃĐcart la signification de lâensemble Âŧ16.

Le logo enferme lâair de Paris17. à lâinstar de la pyramide de Pei, il ÂŦ redonne du ciel aux parisiens Âŧ, un espace dâÃĐmerveillement. ÂŦ Nous amenions dans la dimension institutionnelle une fragilitÃĐ absolument grandiose et constitutive de la matiÃĻre du musÃĐe, le temps qui passe Âŧ18.

Ce logo se dÃĐfinit par lâindÃĐtermination, dans ce sens dÃĐmocratique qui fait que le ciel, comme le patrimoine national, appartient à tous, quâil appelle à un positionnement de la part du spectateur, quâil est le siÃĻge des projections, le recueil des incertitudes. Un logo ÂŦ paradoxal Âŧ tant il se joue du stable (de lâÃĐtablissement, du cadrage), du monumental (la typographie, lâimmensitÃĐ du ciel) et de lâÃĐvanescence (la fluiditÃĐ dâune matiÃĻre informelle), tant il signifie instantanÃĐment sans figer le(s) sens.

Cette commande est associÃĐe à la dispersion de Grapus, GÃĐrard Paris-Clavel et Alex Jordan pensant quâelle ÃĐtait contraire à leur engagement politique, à lâinverse de Pierre Bernard et de Jean-Paul Bachollet. ÂŦ Cette divergence dâopinion vint prÃĐcipiter le processus de dÃĐsintÃĐgration de Grapus. Le nouveau studio de Bernard, lâatelier de CrÃĐation Graphique a travaillÃĐ pour le Louvre jusquâen 1993 Âŧ19.

Ce logotype est une figure survivante, à jamais isolÃĐe de lâidentitÃĐ originale, puisque celle-ci, rapidement, a ÃĐtÃĐ dispersÃĐe dans la complexitÃĐ de la succession des directions de lâinstitution prestigieuse20. Depuis les annÃĐes 1990, lâunitÃĐ graphique du Louvre nâest jamais parvenue à se construire. Quand on continue dâaller rÃĐguliÃĻrement au Louvre, on peut sâÃĐtonner que le design graphique en reste à un ÃĐtat fantomatique, surgissant parfois ici ou là , comme une façon de ne pas contrarier les ÂŦ vraies images Âŧ que sont les Åuvres dâart. Un ÃĐtat de fait qui peut apparaÃŪtre comme un manque de gÃĐnÃĐrositÃĐ au public, variÃĐ, gourmand, des Londoniens habituÃĐs à lâidentitÃĐ ambitieuse de la Tate Modern, des Hollandais ÃĐduquÃĐs par les successives expÃĐrimentations au Stedelijk Museum, des Espagnols du musÃĐe du Prado, des Japonais du Mori art museumâĶ21

Durant sa direction artistique22 Philippe Apeloig23 a rÃĐussi à imposer quelques belles crÃĐations, essentiellement des affiches24, mais elles demeurent des ÃĐlÃĐments isolÃĐs dans un paysage graphique distant25. ReconsultÃĐ par le Louvre26, Pierre Bernard et son Atelier de CrÃĐation Graphique a tentÃĐ de repenser cette fracture identitaire, mais a finalement dÃŧ abandonner : ÂŦ le Louvre est une entreprise qui fonctionne sur des critÃĻres de marketing de masse et uniquement Âŧ27.

Fin 201128, le Louvre lance un appel dâoffres restreint29 portant sur la refonte de lâidentitÃĐ visuelle et de la charte graphique du musÃĐe du Louvre, ainsi que pour un conseil artistique. Michel Lepetitdidier dÃĐcide dây participer et remporte le concours30. Pour rÃĐpondre à lâampleur de la demande que le graphiste rÃĐsume en trois points : ÂŦ une grande unitÃĐ et cohÃĐrence appliquÃĐe aux diffÃĐrents supports de communication ; un parti pris innovant et fortement identifiable, une rÃĐelle souplesse dâutilisation Âŧ, Nicolas Pleutret intÃĻgre le studio de Michel Lepetitdidier. Il fut son assistant de 2001 à 2003 et, depuis 2004, il reste attachÃĐ Ã ce rÃīle sur certains projets, tout en dÃĐveloppant son propre travail comme graphiste indÃĐpendant31. Michel Lepetitdidier est lâun des graphistes les plus discrets du paysage francophone32, peu volubile au sujet de son travail, peu reprÃĐsentÃĐ dans les milliers de pages sâÃĐcoulant sur le design graphique33. Depuis 1996, Michel Lepetitdidier forge lâimage du musÃĐe NicÃĐphore NiÃĐpce, une identitÃĐ empreinte par lâesthÃĐtique moderniste. Le Louvre semblait opter pour un parti pris courageux et exigeant, or, une nouvelle fois, le projet se rÃĐduit quelques annÃĐes plus tard comme peau de chagrin. Il faut sâentraÃŪner à un passage furtif au Louvre, aussi furtif que laissant peu de traces 34. En mars 2014, la directrice de la communication et du mÃĐcÃĐnat signifie au studio que la charte (livrÃĐe en septembre 2013) est caduque, mais que les graphistes doivent continuer à les aider dans le travail de conception graphique sans contredire les remarques et les corrections. AprÃĻs deux annÃĐes, de travail laborieux pour mettre en place une identitÃĐ, celle-ci est abandonnÃĐe, relÃĐguÃĐe dans un musÃĐe fictif, conservant les identitÃĐs avortÃĐes et censurÃĐes35.

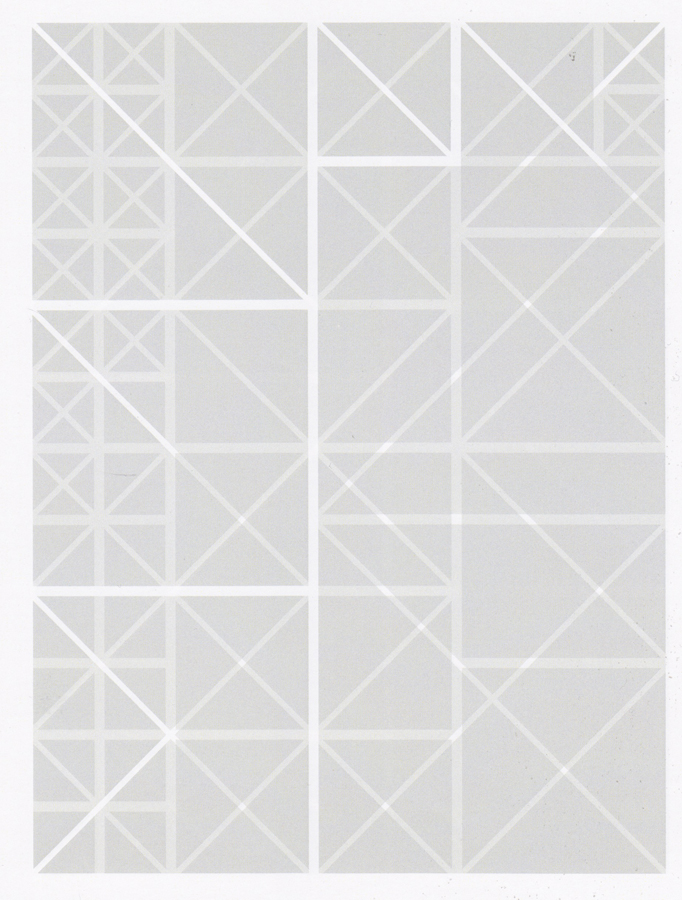

La valeur de la proposition initiale demeure. Leur proposition dÃĐploie une logique peu commune : radicale et classique, distante et frontale. Premier acte, devant conserver le logo de Grapus, cet ÃĐlÃĐment devient de facto la base de la construction de la nouvelle identitÃĐ, un module-hommage.

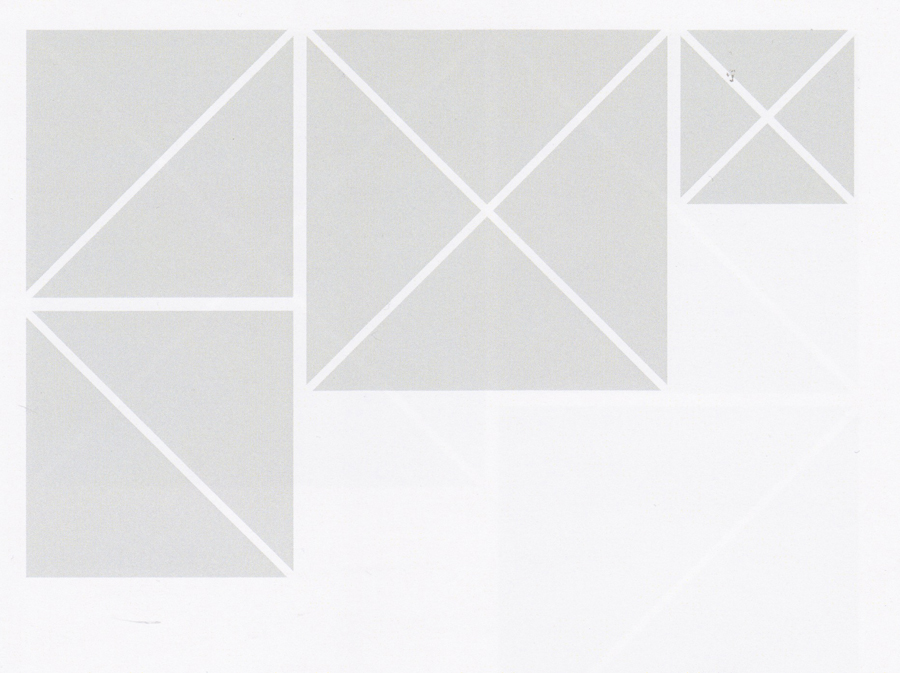

ÂŦ Afin de redÃĐfinir la prÃĐsence du logotype (existant), notre rÃĐflexion sâest portÃĐe sur la crÃĐation dâune architecture dÃĐfinissant son positionnement. Câest donc naturellement à partir de ses proportions que cette architecture se construit. Le rapport 10/3 peut se dÃĐcomposer ainsi : 9/3 + 1/3, soit 3 carrÃĐs + 1/3 dâespaceâĶ Le carrÃĐ est une forme appartenant au musÃĐe du Louvre (cour carrÃĐe, Salon carrÃĐ, pyramideâĶ). En coupant ce carrÃĐ par ses deux diagonales, nous faisons apparaÃŪtre lâÃĐlÃĐment graphique qui compose lâensemble de notre rÃĐflexion Âŧ.

Michel Lepetitdidier

systÃĻme dâidentitÃĐ visuelle

Le Louvre

Michel Lepetitdidier

systÃĻme dâidentitÃĐ visuelle

Le Louvre

Michel Lepetitdidier

systÃĻme dâidentitÃĐ visuelle

Le Louvre

Michel Lepetitdidier

systÃĻme dâidentitÃĐ visuelle

Le Louvre

Axe dynamique, la diagonale devient le vecteur de rythmes dans des compositions mesurÃĐes, la diagonale assume un rÃīle de dÃĐcoupe, scandant et heurtant notre captation dâune image. Depuis les annÃĐes 1990, Michel Lepetitdidier construit un rapport particulier à lâimage à partir dâune grammaire des formes, simple, issue notamment du constructivisme36. Il cisÃĻle une structuration par plans, par incrustation de photographies et dâÃĐlÃĐments graphiques, oÃđ obliques et blancs mÃĻnent lâÅil. Patiemment, sans artifices, Michel Lepetitdidier met en focale un cinÃĐtisme dans des compositions fixes. Ce vocabulaire, le graphiste lâa toujours mis au service dâune lecture des images dites artistiques37. Convaincu par cet art minimaliste de construction, le typographe et graphiste Damien Gautier relevait pour la revue dâart 50sept que ÂŦ Michel Lepetitdidier joue de la qualitÃĐ et de la nature mÊme des images pour ÃĐtablir des compositions renouvelÃĐes à chaque page Âŧ38.

Le systÃĻme que Michel Lepetitdidier et Nicolas Pleutret proposent au Louvre, atteint sa concrÃĐtisation dans les affiches annonçant les expositions39, et se lit dans ce respect aux Åuvres dâart, rendant possible (et rendu possible par) une fine observation. Leur structure gÃĐnÃĻre des marges blanches, rÃĐvÃĐrencieuses, silencieuses, presque obsÃĐquieuses. Elles forcent le regard à un examen attentif, à une circulation concentrÃĐe. La grille gÃĐomÃĐtrique et le cadrage extÃĐrieur blanc purifient le regard de lâenvironnement extÃĐrieur. Le projet se dÃĐveloppe autour de cette double conjonction, une taille prÃĐcise dans une Åuvre dâart et lâÃĐtablissement complexe dâun systÃĻme unifiant basÃĐ sur la grille. La logique de cette identitÃĐ tÃĐmoigne dâun systÃĐmatisme scrupuleux. Une fois installÃĐe dans le paysage parisien, le systÃĻme se fera oublier pour que lâÅil ne cherche que lâÅuvre. LâÅuvre dâart en question ne se lit plus comme un tout, fermÃĐ dans un cadre, mais exige de lâÅil une lecture fractionnÃĐe. La grille, par ses marges, opÃĻre parfois par une cÃĐsure blanche, un lÃĐger dÃĐcalage, ou parfois, cisÃĻle et agrandit, en privilÃĐgiant certains morceaux dâune Åuvre dâart, en en cachant dâautres. Les graphistes laissent libre, ouvert, le regard sur lâÅuvre, par le recours à la fragmentation.

ÂŦ Il faut essayer de reconnaÃŪtre à lââÃĐclatementâ ou à âla dislocationâ une valeur qui ne soit pas nÃĐgation Âŧ40.

Optant pour une attitude de gÃĐomÃĻtre, les graphistes construisent une identitÃĐ dÃĐroutante, qui piÃĻge lâÅil dans des marie-louise blanches et le laisse pourtant libre de se perdre dans son parcours de lâimage. ÂŦ Ce nâest plus le format de lâaffiche qui fait le cadrage mais les carrÃĐs tel un moucharabieh agrandi Âŧ indique la charte. Ce recours au moucharabieh renvoie aussi à la structure visible de la pyramide mais plus gÃĐnÃĐralement aux structures invisibles qui conditionnent notre perception. Hans Belting analysant la fenÊtre, comme structure de lâart et de lâÅil occidental et le moucharabieh comme ÃĐtant celles de lâOrient, ÃĐcrit : ÂŦ dans ce cas [la fenÊtre en Occident], le sujet devient actif par le regard, tandis que dans lâautre, il vit la lumiÃĻre â et donc une puissance qui dÃĐpasse lâindividu â comme un spectacle cosmique Âŧ41. La dÃĐroute que produit lâidentitÃĐ visuelle de Michel Lepetitdidier et Nicolas Pleutret oscille entre cette double maniÃĻre de poser notre regard, une fenÊtre profonde qui encadre, qui guide, qui conduit, et une structure moucharabieh, qui joue de la lumiÃĻre et de lâÃĐclatement de la vision. LâÅil est-il ÃĐbloui ou scrutateur ?

Michel Lepetitdidier

Proposition dâaffiche de lâexposition LâAntiquitÃĐ rÊvÃĐe

Le Louvre

Michel Lepetitdidier

Affiche de lâexposition De lâAllemagne

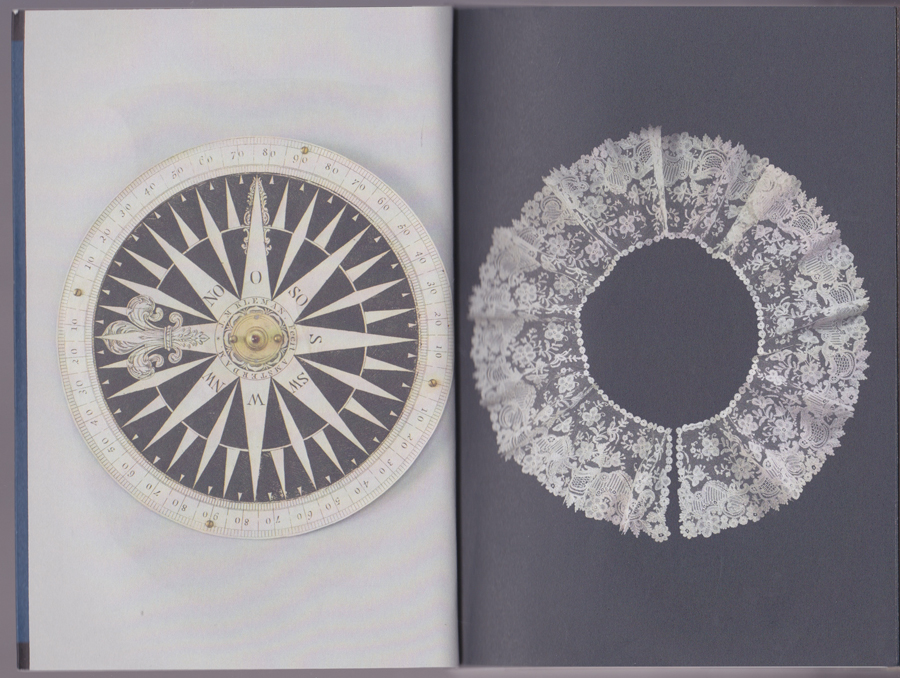

Le systÃĻme de Michel Lepetitdidier et Nicolas Pleutret interroge lâÅil et la perception (nos structures invisibles qui organisent le perçu), la maniÃĻre dont nous saisissons une Åuvre dâart et subrepticement, il affirme le droit de sâemparer de lâÅuvre par sa problÃĐmatique reproduction. Dans le catalogue dâImages dâutilitÃĐ publiques, le Rijkmuseum dâAmsterdam est prÃĐsentÃĐ Ã travers le travail du studio Dumbar et dâune superposition des logos sur fond de prÃĐlÃĻvements dâÅuvres dâart.

SignalÃĐtique du Rijkmuseum dâAstermdan,

Studio Dumbar, pictogramme superposÃĐ Ã des fragments de peintures (1983 ?)

Osons ÃĐcrire quâun graphiste a le droit de cadrer, morceler, travailler les plans à diffÃĐrentes ÃĐchelles dans une image, mÊme sâil sâagit dâun portrait de RaphaÃŦl, car il ne touche quâà une reproduction et dorÃĐnavant, il ne dissÃĻque quâune matiÃĻre numÃĐrique, une accumulation de pixels42. Le dessein du graphiste consiste à donner une identitÃĐ Ã une structure (institutionnelle) et à construire une image, qui aide à regarder/penser lâÅuvre (que propose la structure). La proposition dâaffiches pour lâexposition Giotto e compagni est à ce titre exemplaire. Les deux affiches ÃĐvoquaient le fond dorÃĐ et fissurÃĐ des icÃīnes, le bouleversement spatial et pictural que provoqua le Florentin, comment le geste, ici cette main tendue, nâest plus soumis à des conventions, mais tend à montrer ÂŦ avec tant de vÃĐritÃĐ comment chaque personnage manifeste sa peine que nous percevons parfaitement la douleur de ceux dont nous ne voyons mÊme pas le visage Âŧ43. Les affiches proposÃĐes (et rejetÃĐes) misent sur cette main. Lâaffiche voulue par Le Louvre montre deux personnages (et leur visage) et ÂŦ donne Âŧ une scÃĻne (issue de la vie quotidienne) en entier, sans ambiguÃŊtÃĐâĶ ÂŦ LâÃĐchange de lieux communs est une communication sans autre contenu que le fait mÊme de la communication. Les âlieux communsâ qui jouent un rÃīle ÃĐnorme dans la conversation quotidienne ont cette vertu que tout le monde peut les recevoir instantanÃĐment : par leur banalitÃĐ, ils sont communs à lâÃĐmetteur et au rÃĐcepteur. à lâopposÃĐ, la pensÃĐe est, par dÃĐfinition, subversiveâĶ Âŧ 44.

Michel Lepetitdidier

Proposition dâaffiche refusÃĐe pour lâexposition Giotto e compagni

Michel Lepetitdidier

Proposition dâaffiche refusÃĐe pour lâexposition Giotto e compagni

Ambigu vis-à -vis de leur identitÃĐ, nombre de musÃĐes conservent leur peur face à cette dÃĐsacralisante reproductibilitÃĐ, mais à laquelle il succombe pour vendre des millions dâobjets dÃĐrivÃĐs (en France, comme dans beaucoup de pays, une carte postale coÃŧte environ le prix dâune baguette de pain). Cette crispation à contrÃīler mÊme les reproductions (un siÃĻcle aprÃĻs les facÃĐties duchampiennes) semble traduire la peur de la perte, celle dâÊtre dÃĐmuni face à la complexitÃĐ de notre monde, extensible, reproductible, numÃĐrisÃĐ, mÃĐdiatisÃĐ dans tous ses retranchements. Pire, peut-Être, que la peur, la nÃĐcessitÃĐ de rester autoritaire, de maintenir un rÃĐgime dâoppression symbolique. ÂŦ Comme les Åuvres dâart peuvent Être reproduites, nâimporte qui peut, thÃĐoriquement, les utiliser. Pourtant, de nos jours, les livres dâart, les revues, les films ou les cadres dorÃĐs accrochÃĐs dans les salons, assignent presque toujours aux reproductions, le rÃīle dâentretenir lâillusion que rien nâa changÃĐ, que lâart, avec son autoritÃĐ unique et toujours intact, justifie la plupart des autres formes dâautoritÃĐ, que lâart rend nombre dâautoritÃĐ, que lâart rend nobles les inÃĐgalitÃĐs et excitantes les hiÃĐrarchies Âŧ ÃĐcrivait John Berger en 1977 dans Voir le Voir.

La pauvretÃĐ graphique (en dÃĐcalage avec la crÃĐation contemporaine) de certains ÃĐtendards musÃĐaux permet dâune certaine maniÃĻre de continuer à placer des frontiÃĻres (là , oÃđ elles nâont pas lieu dâexister) entre lâart et les artisanats adjacents, dont le graphisme. Dans ce positionnement par dÃĐfaut, le graphiste ne peut opÃĐrer son travail. Il nâa pas à reproduire une Åuvre, à entretenir une idÃĐologie issue dâune ÃĐconomie des regards spoliente, mais à la commenter. ÂŦ En se dÃĐplaçant ainsi dâun mÃĐcanisme de production à une posture de commentaire, la critique opÃĐrative peut faire un meilleur usage de sa longue pratique rÃĐflexive Âŧ. Il faut relire en ce sens les propos du graphiste Jan Van Toorn, concepteur de lâidentitÃĐ du musÃĐe hollandais Van Abbemuseum dans les annÃĐes 197045. Il faut rÃĐflÃĐchir à partir de lâhistoire du design graphique pour ÃĐtablir des espaces rÃĐflexifs possibles (ici, les marges blanches)46, et imaginer des identitÃĐs qui intensifient nos regards. Quand Irma Boom et son atelier conçoivent le guide des collections du Rijksmuseum câest vingt-cinq ans de rÃĐflexion et dâexpÃĐrience du design graphique quâelle rÃĐduit dans une somme dâapparence si modeste (et pour dix euros) et les dix premiÃĻres double-pages parlent superbement.

Double page du guide des collections du Rijksmuseum par lâatelier Irma Boom

Lâenjeu (dâacceptation, de comprÃĐhension du rÃīle, des enjeux et des fonctionnements du design graphique) est de taille.

MalgrÃĐ les ÃĐtudes sociologiques et de nombreuses tentatives, les pratiques culturelles restent dÃĐterminÃĐes par les catÃĐgories sociales et les revenus. Le musÃĐe, malgrÃĐ lui, entretient la discrimination47. Ces principes dâexclusion ne consistent plus simplement au fait dâouvrir les portes aux masses. Canaliser la foule ne suffira pas, il faut extraire de la foule et provoquer des ÃĐclairs de conscience critique. Car la magie reste la mÊme, quand une visite, une Åuvre, dÃĐcide dâun changement de ÂŦ cadres Âŧ de vie48 ; quand un coin de ciel, une structure dâobliques dÃĐplacent lâhorizon. Le design graphique se doit de participer à attÃĐnuer les marques sociales, il doit Être conviÃĐ Ã imaginer des stratÃĐgies complexes, multiples, paradoxales, en alliance avec dâautres, experts de sciences sociales, spÃĐcialistes dâart, designersâĶ LâÃĐclatement des expertises prÃĐcipite un prisme de conceptions, oÃđ le design graphique a à agir, à construire une interface dâintelligence et de sensibilitÃĐ pour le public, pour une intelligence publique, une intelligence du public. Une interface invitant à se dÃĐplacer dans un musÃĐe, à se dÃĐplacer dans une image, à dÃĐplacer son point de vue sur une Åuvre.

ÂŦ Dans sa quÊte dâabsolu vers la vÃĐritÃĐ de lâart, Michel-Ange abandonne quand il sent quâil ne peut atteindre son idÃĐal. Il laisse ainsi bien visibles les marques des outils, pics et pointes, rÃĒpes, gradines et trÃĐpans, ces marques vivantes de son combat inlassable avec la matiÃĻre, quâil creuse avec acharnement, pour en tirer lâidÃĐe emprisonnÃĐe Âŧ49

Le combat nâest pas que le propre de la sociologie et de lâÅuvre (dâart). De quelles maniÃĻres, lâhistoire du design graphique doit-elle lire (et apprendre à lire) les traces de combat dans ses projets mÊme ?

- Selon les propos de Jean-Luc Martinez, directeur du Louvre nommÃĐ en avril 2013 extrait de http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/soir-3/jt-grand-soir-3-lundi-2-decembre-2013_467496.html [↩]

- Cf : Rouard-Snowman Margo, Graphisme et musÃĐes, RMN, 1993 (p.57-63) ; Hugues C. Boekraad, Pierre Bernard, Ceci nâest pas mon travail. Design pour le domaine public, Lars MÞller Publishers, 2006 (p.218-220) ; sous la direction de Tino Grass, avec les contributions de Ellen Lupton et Alice Morgaine, Typorama, Philippe Apeloig : design graphique, Les Arts DÃĐcoratifs, 2013 (50-54). [↩]

- Dâautant plus si lâon pense à la surface du musÃĐe et au nombre de ses visiteurs [↩]

- ÃĐlaborÃĐ par le studio ThÃĐrÃĻse TroÃŊka au dÃĐpartement des antiquitÃĐs ÃĐgyptiennes du Louvre en 1993-1997. [↩]

- http://www.louvre.fr/sites/default/files/rapport_activite/fichiers/pdf/louvre-frequentation-musee-louvre-chiffres_0.pdf [↩]

- Fonction qui renvoie à celle de documenter par exemple par des frises chronologiquesâĶ [↩]

- PrÃĐsentÃĐe du 3 fÃĐvrier au 28 mars 1988 dans la Galerie du centre dâinformation du CCI au Centre Pompidou. [↩]

- Rouard-Snowman Margo, Graphisme et musÃĐes, RMN, 1993. [↩]

- ÂŦ En 1989 est dressÃĐe la cÃĐlÃĻbre pyramide de verre, Ã structure arachnÃĐenne, qui abrite un vaste hall dâaccueil, avec salles dâexposition, auditorium et librairie Âŧ, in GeneviÃĻve Brest, MÃĐmoires du Louvre, dÃĐcouvertes Gallimard/RMN, 1994, p.126 [↩]

- Seuls les dessins de Pei de la pyramide peuvent Être utilisÃĐs. [↩]

- Catherine de Smet, ÂŦ Histoire dâun rectangle rayÃĐ : Jean Widmer et le logo du Centre Pompidou Âŧ in Les Cahiers du musÃĐe national dâart moderne, n°89 (spÃĐcial design graphique, automne 2004), p.21. [↩]

- Rouard-Snowman Margo, Graphisme et musÃĐes, RMN, 1993. [↩]

- ÂŦ Mais alors que le tÃĐlÃĐgramme se limite à la transmission dâune information non ambiguÃŦ, lâaffiche poÃĐtique visualise une idÃĐe complexe, souvent ambigÞe. (âĶ) Lâaffiche poÃĐtique glisse sur le bord de lâinexprimable : lisez et regardez, mais la signification veut dire autre chose Âŧ. In Hugues C. Boekraad, ÂŦ PoÃĐsie par Voie dâaffiches Âŧ in Catalogue du 17e festival de international de lâaffiche et des arts graphiques de Chaumont, 2006, p.144. Ce texte est un essai sur lâaffichiste polonais Henryk Tomaszewki [↩]

- Ce signe fait rÃĐfÃĐrence ÂŦ aux rÊves et à fragilitÃĐ. La lÃĐgÃĻretÃĐ de lâimage photographique contraste avec la monumentalitÃĐ, lâhistoricitÃĐ et la soliditÃĐ des lettres Âŧ, Hugues C. Boekraad, Pierre Bernard. Ceci nâest pas mon travail. Design pour le domaine public, op. cit. [↩]

- ÂŦ Il y a aussi dans cette image ÂŦ ouverte Âŧ dans le sens dâUmberto Eco, dans ce regard rÃĐtrospectif sur la plasticitÃĐ des Åuvres de lâancien rÃĐgime, un discours du cadre, de la composition â mÊme si, en lâoccurrence, le ciel nuageux est un effet de rÃĐsistance à la construction perspective comme lâa montrÃĐ Erwin Panofsky â, de ce qui fait le tableau tel quâen parle Jean-François Chevrier. Il y a quelque chose aussi du dessin classique ou ÂŦ baroque gelÃĐ Âŧ dans ce noir et blanc, ce dessin prÃĐfÃĐrÃĐ depuis la Florence nÃĐo-platonicienne à la couleur comme une dÃĐcision intellectuelle, une rÃĐvÃĐrence à la dÃĐesse raison pour citer Maximilien Vox parlant du Didot Âŧ, note ÃĐclairante de Thierry Chancogne à la lecture du prÃĐsent texte [↩]

- Daniel Arasse, Histoire de peintures, Folio essais, 2004, cf Le chapitre La peinture au dÃĐtail, p.267-268. [↩]

- Clin dâÅil peut-Être Duchampien [↩]

- ConfÃĐrence de Pierre Bernard à Pau en mai 2012. http://vimeo.com/44792598 [↩]

- Hugues C. Boekraad, Pierre Bernard, Ceci nâest pas mon travail. Design pour le domaine public, op. cit. [↩]

- Pourtant depuis 1994, les diffÃĐrents graphistes â Philippe Apeloig et Michel Lepetitdidier – amenÃĐs à consolider lâidentitÃĐ, ont eu pour obligation de conserver les deux typographiques originelles la Granjon et lâUnivers, choisies par Grapus. [↩]

- cf Le travail graphique de la Tate par John Morgan, le musÃĐe national du Prado par Fernando GutiÃĐrrez, Le Mori art museum par Jonathan Barnbrook, cf Angus Hyland et Emily King, IdentitÃĐs graphiques et culturelles, Pyramyd, 2006 [↩]

- Il a commencÃĐ un travail au Louvre dÃĻs 1994 ÂŦ pour renforcer et clarifier lâidentitÃĐ visuelle, il choisit de prÃĐserver le logotype de Grapus, ainsi que les contributions dâautres intervenants, en leur donnant plus de structures Âŧ, in Typorama, op.cit., p.50. [↩]

- ÂŦ Pierre Rosenberg confie au jeune pensionnaire de retour de Rome, le soin de maintenir lâidentitÃĐ visuelle du musÃĐe (âĶ). Les neuf annÃĐes suivantes, la collaboration se resserre avec le magnifique ÃĐtablissement oÃđ le nouveau prÃĐsident-directeur, Henri Loyrette, nomme Apeloig Directeur Artistique et lui constitue une ÃĐquipe interne jusquâen 2007 Âŧ, in Alice Morgane, Typorama, op.cit., p.22 [↩]

- Notamment lâaffiche ÂŦ trombinoscope Âŧ pour la Saison 1996/1997. [↩]

- Non pas que le graphisme nâait pas à Être une structure consolidante invisible, mais ici, lâinvisibilitÃĐ tient plutÃīt à la difficultÃĐ dâimposer un discours [↩]

- La seconde consultation ÃĐtait un appel dâoffres de 2008 effectivement rompu en 2011, prÃĐcision de Pierre Bernard [↩]

- ConfÃĐrence de Pierre Bernard à Pau en mai 2012. http://vimeo.com/44792598 [↩]

- Voici la chronologie exacte : DÃĐcembre, publication de lâappel dâoffres ; janvier 2012, dÃĐpÃīt des dossiers ; fin fÃĐvrier 2012, admis à prÃĐsenter une offre â 5 candidats retenus â ; avril 2012, rendu de la proposition ; octobre 2012, premiÃĻre prÃĐsentation auprÃĻs dâHenri Loyrette [↩]

- A priori, concernant les studios suivants : C Super, Les ouvriers du paradis, Polymago, Philippe Apeloig. [↩]

- Attribution du marchÃĐ pour une durÃĐe maximale de 4 ans, renouvelable tous les ans en juillet 2012. [↩]

- Notamment pour les ÃĐcoles supÃĐrieures dâart de Nancy, de Metz et lâÃĐcole dâarchitecture de Nancy. [↩]

- La rÃĐcente exposition à la BNF, Graphisme contemporain et patrimoine(s) du 17 septembre 2013 au 17 novembre 2013 montrait son travail, notamment celui du musÃĐe NicÃĐphore NiÃĐpce. [↩]

- Mise à part dans le Livre de Damien Gautier, Mise en page(s), etc. Manuel, Pyramyd, 2010 [↩]

- Cf Le film de Jean-Luc Godard, Bande à part, 1964. [↩]

- Qui pourrait prÃĐcÃĐder le cimetiÃĻre des logos enterrÃĐs. CF The Stone twins, Logo R.I.P. A commemoration of Dead Logos, Amsterdam, Bis publishers, 2003 [↩]

- ÂŦ Je suis et je serai toujours amoureux de la jeune fille au LeicaâĶ du mot âconstructivismeââĶ de ce âprocessâ graphisme qui verse lâÅil/rÃĐcepteur au cÅur du proposâĶ de cette âcinÃĐtiqueââĶ de ces angles qui rendent la lecture aiguÃŦâĶ ouiâĶ encoreâĶ jâaimerai ce mot ConsâĶTrucâĶTiâĶVisme qui, à haute voix, sonne comme un plaidoyer Âŧ, In Affiches constructivistes russes 1920-1940. XXIe festival international de lâaffiche et du graphisme de Chaumont, Pyramyd, 2010, p. 76. [↩]

- cf. son travail pour le musÃĐe NicÃĐphore NiÃĐpce, la revue dâart de Moselle 50sept, le musÃĐe Denon, lâespace EDF/ElectraâĶ [↩]

- Damien Gautier, op.cit., p226 [↩]

- Dâailleurs, lâaffiche pour lâexposition De LâAllemagne fait partie de la sÃĐlection des affiches françaises 2013 organisÃĐe par le festival de Chaumont et de lâexposition ÂŦ Câest affichÃĐ prÃĻs de chez vous Âŧ. [↩]

- Maurice Blanchot, Lâentretien infini, Gallimard, 1997, p 452 [↩]

- Hans Belting, ÂŦ La fenÊtre et le moucharabieh : une histoire de regards entre orient et occident Âŧ in Emmanuel Alloa (ed), Penser lâimage, les presses du RÃĐel, 2010 p145-171 [↩]

- Questionnements que portaient dâun autre maniÃĻre, Pascal BÃĐjean et Nicolas Ledoux pour la saison 2009-2010 du thÃĐÃĒtre des Amandiers. [↩]

- E.H Gombrich, Lâhistoire de lâart (1950), Phaidon, 2001 p.202 [↩]

- Pierre Bourdieu, Sur la tÃĐlÃĐvision, Raisons dâagir, 2008, p.31 [↩]

- Cf Jan Van Toorn, ÂŦ Graphisme et rÃĐflexivitÃĐ Âŧ, 1994, in Graphisme en textes, Pyramyd, 2009, pp. 102-107 [↩]

- Les frontiÃĻres quand elles ne font que dÃĐlimiter ne servent à rien, elles se doivent de permettre les ÃĐchanges. [↩]

- ÂŦ Pour les fils de paysans, dâouvriers, dâemployÃĐs ou de petits commerçants, lâacquisition de la culture scolaire est acculturation Âŧ, in Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les hÃĐritiers, Les ÃĐtudiants et la culture (1964), Les ÃĐditions de minuit, 2012, p.36. [↩]

- Cf Lâinterview de Jean-Luc Martinez : http://www.dailymotion.com/video/x158i62_les-matins-louvre-la-renaissance_news?start=162 [↩]

- DâaprÃĻs la notice dâÅuvre ÃĐtablie par GeneviÃĻve Bresc Bautier accessible depuis http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/captif au sujet de Michelangelo BUONARROTI dit MICHEL-ANGE (Caprese (Arezzo), 1475 – Rome, 1564) : Captif (l’Esclave rebelle et l’Esclave mourant. [↩]