Laisser un commentaire

Étienne Bernard est directeur du centre d’art contemporain Passerelle à Brest. Critique d’art et commissaire d’exposition, il a également été à l’œuvre au Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont entre 2004 et 2009. Cet entretien a été réalisé en 2012 et repris en septembre 2014.

Jérôme Dupeyrat : S’intéresser au graphisme — au design graphique —, en étudier l’histoire et l’actualité, tenter de l’appréhender sous l’angle de l’analyse critique, cela implique à un moment ou l’autre de se frotter à la difficulté de définir ce terme, cette pratique, cette discipline. Je ne pense pas au demeurant que cette difficulté définitoire soit spécifique au graphisme, c’est l’exercice même de la définition qui est difficile dès lors qu’il concerne des choses moins consensuelles que les objets les plus ordinaires de la vie courante (et encore, on pourrait sûrement trouver des choses « ordinaires » démentant cette affirmation). Mais puisque nous allons parler ici de graphisme, est-ce qu’il y a selon vous des raisons expliquant cette difficulté ?

Étienne Bernard : La question de la définition du graphisme constitue en effet un débat ancien. Depuis les années 1980, plusieurs définitions ont successivement été proposées. Je ne pense pas que faire une anthologie de ces tentatives soit ici le propos. Néanmoins, il me semble intéressant d’en retenir une, énoncée par Annick Lantenois en 2007 en introduction du colloque Quels outils critiques pour comprendre le design graphique ? à l’École Régionale des Beaux-Arts de Valence : « Le design graphique peut être défini comme le traitement formel des informations et des savoirs. Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d’appropriation des informations et des savoirs qu’il met en forme ». Je me suis arrêté sur cette définition notamment parce qu’elle ne se contente pas de donner un sens à une pratique mais y adjoint un rôle actif au praticien. En effet, à mon sens, la difficulté de circonscription des enjeux du graphisme provient principalement du fait que cette terminologie englobe un nombre exponentiel de pratiques et surtout de points de vue d’auteurs.

Il ne viendrait à l’idée de personne de donner une définition exhaustive et/ou objective de l’art. Ces trois lettres réunissent un océan de propositions qui trouvent leur validité dans leurs contextes de création et de diffusion, leurs réceptions et avant cela la prise de responsabilité de leur auteur. Sans tenter d’instaurer de système d’équivalence entre l’art et le graphisme, il me semble pourtant bien admis de reconnaître à ce dernier sa qualité de création d’auteur. Et de ce fait, la proposition graphique, quelle qu’elle soit, constitue une prise de position et de responsabilité d’un seul (individu ou atelier). Je pense donc qu’il n’est pas très pertinent de chercher indéfiniment à définir le graphisme mais qu’il convient davantage de mettre en place les outils opérant pour regarder, apprécier et critiquer les occurrences qui s’en revendiquent.

J.D. : C’est aussi ce que je crois. Mais le fait que ce besoin de définition du graphisme se soit fait ― et se fasse encore ― sentir si pesamment pour ceux qui en sont les acteurs et les commentateurs n’est-il pas le signe d’une situation complexe et ambigüe, entre besoin de se distinguer d’autres disciplines « voisines » et quête de légitimité ? Une situation qui serait peut-être liée à la place que le graphisme occupe dans notre culture, en France en particulier, et à des raisons institutionnelles…

E.B. : On le sait, les exigences en communication visuelle en France sont bien moins élevées que chez nos voisins suisses, néerlandais ou allemands. Il y a, évidemment, des raisons culturelles et historiques à cela. Notamment, l’enseignement moderne du Bauhaus n’a pas vraiment fait recette dans notre pays. Mais au-delà de ça, il y a un vrai problème de la commande et de la relation à la commande en France. En effet, depuis plusieurs décennies, les graphistes ont trouvé dans les secteurs culturels et sociaux des zones refuges de travail et souvent développé de réelles et constructives relations avec l’institution culturelle. On se souvient de collaborations suivies avec des théâtres, des musées, des associations caritatives ou des grands établissements publics culturels. Mais plus récemment, ces bastions d’un graphisme dit « d’utilité publique » ont commencé à se réduire, les relations à se détériorer, les graphistes perdant peu à peu les appels d’offres au profit des grandes agences de communication. Faut-il y voir le signe d’une évolution de la discipline ? Je ne le pense pas. Je pense, en revanche, que le graphisme, en qualité d’art du lien social et du dialogue, à la croisée des disciplines, constitue par excellence un marqueur de l’évolution sociétale. Et aujourd’hui, nous déplorons tous (et pas seulement les graphistes), la prise de distance des autorités culturelles avec ce qui légitime leur action : la création. La communication institutionnelle qui, il y a encore quelques années, constituait une interface nécessaire et reconnue entre la création et le citoyen, poursuit aujourd’hui des objectifs de rendement auxquels les agences savent bien mieux répondre que les graphistes auteurs. Le problème vient, à mon sens, plutôt de l’étrange époque que nous vivons. Celle qui a donné autorité à ceux qui pensent que la communication c’est le contrôle et le pouvoir – en somme, le principal – au détriment de l’essentiel : le contenu. Dans cette optique désormais dominante, il me semble assez logique que le graphiste-médiateur critique soit écarté.

J.D. : Et dans un tel contexte, « mettre en place les outils opérant pour regarder, apprécier et critiquer les occurrences qui se revendiquent du graphisme » semblent en effet une chose plus pertinente que la seule recherche d’une définition qui ferait consensus. Ayant été formé à l’histoire de l’art, et plus spécifiquement à l’histoire de l’art contemporain, cette focalisation sur la définition m’a toujours semblé étrange, car concernant l’art, au cours des dernières décennies les créateurs et les commentateurs ont peu tiré profit des tentatives de définition, mais se sont bien davantage accommodés du constat d’une indéfinition. En 1956, déjà, le philosophe Morris Weitz disait ainsi que l’art ne possède pas « d’ensemble de propriétés nécessaires et suffisantes », ce pourquoi une définition universelle en est logiquement impossible. Il faudrait alors « substituer à la question : ‘quelle est la nature de l’art ?’ d’autres questions, auxquelles les réponses nous procureront toute la compréhension des arts à laquelle on puisse atteindre.1» Cela rejoint tout à fait ce que vous disiez en réponse à ma première question. D’une certaine manière, la relative indéfinition du graphisme ne pourrait-elle pas offrir à ses créateurs une situation tout à fait productive, et à ses commentateurs critiques un terrain de recherche très riche car décloisonné ?

E.B. : Il me semble, en effet, que la création graphique comme les autres arts gagne à échapper voire à refuser de répondre au déterminisme d’une définition. Elle tire, à mon sens, sa légitimité du fait d’être nécessairement traversée par de nombreux courants et problématiques, artistiques et autres. C’est un art de l’interface, de la traduction visuelle et ainsi, de fait, un art du décloisonnement. Je ne pense pas connaître de discipline de la création aussi dépendante de ce qui l’entoure, aussi peu autonome et autoréférentielle. Et, je pense que c’est de là que vient une grande part de sa richesse et de sa capacité à se renouveler constamment. Le terrain d’exercice du graphisme est avant tout un terrain de recherche. Le travail de commande, qui fonde l’activité graphique, constitue fondamentalement un contexte de recherche. En effet, c’est un cadre dans lequel le graphiste est invité à formuler des hypothèses de résolution qui convoquent à la fois des savoir-faire plastiques, organisationnels et surtout des aptitudes d’analyse et de traitement des données qu’on l’invite à travailler. La commande est, en cela, un laboratoire, une zone de projection, un incubateur. C’est ensuite au commanditaire d’en capter – ou pas – la richesse et de la soutenir – ou pas. C’est là, dans l’observation du processus de création, que le rôle du commentateur critique doit intervenir, me semble-t-il. Et pas seulement a posteriori, pour juger de la qualité de l’objet graphique réalisé. J’ai, comme vous, un bagage critique qui vient du champ de l’art contemporain et les hasards des collaborations m’ont amené à m’intéresser au graphisme, à Chaumont notamment. Lorsque j’ai commencé en 2004, je me souviens avoir pour la première fois assisté au jury de présélection du concours international d’affiches. Celui-ci était composé de graphistes et je n’étais présent qu’en qualité d’observateur et d’organisateur du Festival. À plusieurs reprises, pendant les débats, le jury se prononçait unanimement pour ou contre telle affiche. Tous ces professionnels tombaient d’accord car ils partageaient apparemment un arsenal critique de praticiens qui m’était complètement étranger. À l’évidence, mes outils de critique d’art étaient inopérants à cet endroit, mais il était pourtant nécessaire que je comprenne. C’était mon boulot après tout. Et c’est finalement dans le suivi et la production de projets (commandes ou expositions) que j’ai commencé à développer mes propres outils d’analyse en discussion avec les créateurs. En cela, le Festival de Chaumont puis d’autres expériences au CAPC de Bordeaux ou à la Maison d’Art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne ont constitué pour moi des terrains de problématisation de la commande comme champ d’exercice de la critique. Et je pense aujourd’hui que le projet comme application institutionnelle de la logique de commande est le lieu de la critique du graphisme.

J.D. : Dans cette perspective, que dire des projets qui, tout en se revendiquant du graphisme ou en tombant de fait dans sa sphère de production et de diffusion, ne résultent pas d’une commande au sens propre mais sont des réponses à des cartes blanches voire des projets auto-initiés par les créateurs ? Par exemple Frédéric Teschner avec Paris distrait tant ou Le Secret des anneaux de Saturne, le studio Metahaven proposant de son propre chef une identité graphique pour Wikileaks2 sans commande établie de la part de l’organisation en question, le duo Dexter Sinister créant la revue Dot Dot Dot (2001-2011) puis le projet The Serving Library avec Angie Keefer, Ramaya Tegegne lorsqu’elle conçoit le livre TITLE (2010) ou Bzzz Bzzz Bzzz (2014), ou encore des graphistes tels que Pierre Vanni ou officeabc, dont de nombreux projets résultent de recherches mises en œuvre dans un cadre expérimental et auto-initié. Ces exemples sont au demeurant très différents les uns des autres, mais de diverses façons, tous sortent du cadre conventionnel de la commande, et donc de la relation graphiste-commanditaire. Impliquent-ils alors de reconsidérer le périmètre de ce qu’est une commande ? Ou bien peut-être résultent-ils d’une chose qui serait de l’orde de l’auto-commande ou d’une commande invisible ? À moins qu’ils ne dessinent pour le graphisme un territoire de recherche auto-réflexif, proche de l’art contemporain, et relevant peut-être pour les graphistes d’une sorte d’exercice – au sens où l’on fait de l’exercice pour maintenir ou accroître sa capacité à accomplir telle ou telle activité ?

E.B. : Là est bien toute la question. Je pense que la principale frontière entre ce qu’on appelle l’art contemporain et le graphisme réside dans le fait que la création chez ce dernier constitue la formulation d’une réponse à une commande. Le dialogue entre créateur et commanditaire qui s’instaure autour d’un projet identifié fonde la spécificité du graphisme. C’est un art appliqué. Il est vrai que nous avons récemment vu des expérimentations diverses et variées qui ont tenté de faire bouger les lignes. Néanmoins, on observe qu’aucun de ces projets ne s’affranchit de la commande mais au contraire, l’utilise et la retourne à son avantage. Si ces graphistes sont parfois leurs propres commanditaires, la commande constitue en effet un cadre contextuel, technique, géographique, social et de ressources auquel ils répondent et qu’ils revendiquent. Il est vrai que ce type de projets se développe souvent en marge d’une activité d’atelier traditionnelle, mais je ne crois pas qu’il faille les différencier ou les opposer. Au contraire, si on devait comparer l’organisation du travail du graphiste à celle d’une entreprise, ces aventures expérimentales seraient envisagées comme un département de recherche et développement, c’est-à-dire comme ce qui invente, tente et éprouve pour servir et développer l’activité principale.

J.D. : En même temps, il arrive que des artistes contemporains travaillent dans une situation de commande, dans le cas des commandes dites « publiques » (ou encore « 1% artistique »). Ils doivent alors faire œuvre tout en répondant à un cahier des charges, et sans être considérés pour autant comme des artistes appliqués. Mais sans doute est-ce une situation marginale, de même que la situation de création hors d’une commande pour le graphiste. Cela nous mène en tous cas sur le terrain du dialogue et des porosités entre art contemporain et graphisme. S’il est clair que l’un et l’autre ne sont pas la même chose, il est vrai aussi que l’un et l’autre se regardent beaucoup. Les graphistes ont toujours observé ce qui se faisait dans le champ des autres arts leur étant contemporains, et les institutions artistiques ont toujours été d’importants commanditaires pour eux. Mais au-delà de cette situation d’observation et de ce contexte de travail, il est aussi de plus en plus fréquent que les graphistes collaborent avec des artistes ou soient sollicités dans cette sphère de l’art contemporain en tant qu’auteurs à part entière. Inversement, les artistes contemporains regardent de plus en plus du côté du graphisme, ce qui est me semble-t-il relativement nouveau à un tel degré. Bref, il y a aujourd’hui de vraies affinités entre artistes et graphistes, qui semblent partager certains questionnements, certains outils, etc. Que traduit cette situation ?

E.B. : J’observe comme vous les rapprochements de plus en plus nombreux et fructueux de ces deux champs. La collaboration et le dialogue entre les deux disciplines ne sont pas choses nouvelles mais, effectivement, elles connaissent aujourd’hui un développement exponentiel. Je me méfie de la notion de tendance car elle est souvent l’apanage exclusif des commentateurs que nous sommes et je pense qu’il manque à nos échanges le point de vue du créateur. Les enjeux qui sous-tendent ces rapprochements entre artistes et graphistes sont aussi nombreux que les projets menés mais sont tous dirigés par un désir des créateurs de partager expériences, expérimentations, idées et formes. Il y a certainement à chercher des raisons à cela dans le contexte dans lequel s’inscrivent ces initiatives. On observe aujourd’hui que les fonctionnements de la création artistique évoluent. L’artiste n’est plus (ou de moins en moins) le génie romantique reclus dans son atelier, seul face à sa toile. De plus en plus, la création se pense dans le champ du collectif. Certains artistes s’essaient au commissariat d’exposition et certains commissaires voient en leur pratique une logique artistique. On parle d’expositions éditoriales dans lesquelles les graphistes trouvent toute leur place, jusqu’à parfois penser une critique d’art d’un nouveau genre, par la manipulation graphique des propositions artistiques. Bref, je ne saurais « traduire » cette situation mais je continuerai certainement à l’étudier de près.

J.D. : Pouvez-vous préciser ce à quoi vous vous référez lorsque vous parlez d’une « critique d’art d’un nouveau genre », caractérisée « par la manipulation graphique des propositions artistiques » ?

E.B. : Je veux dire par là qu’il est intéressant d’envisager le travail du graphiste dans le traitement d’un travail artistique comme une approche critique. En effet, lorsqu’un graphiste est invité à réaliser le catalogue d’un artiste par exemple, bien au-delà d’un simple travail de mise en page et d’agencement des images et commentaires de l’œuvre, le travail graphique opère une analyse formelle de celle-ci. Il me semble qu’on peut y voir une forme d’exercice de la critique d’art non pas par le verbe mais par les outils du graphisme. Vous conviendrez comme moi du fait que le commissariat d’exposition, qui procède de la manipulation d’œuvres d’art, constitue un travail critique. Par le travail dans l’espace, il s’agit de faire sortir des lignes de forces dans les travaux, de les mettre en perspective, en parallèle, en discussion et pourquoi pas même en danger. Je pense qu’il en est de même pour le graphiste. Pour citer un exemple que vous connaissez bien, il me semble que Coline Sunier et Charles Mazé se sont positionnés de la sorte dans le projet 2.0.1. Il en est de même pour Jean-Marc Ballée quand il contribue au catalogue de la collection Antidote des Galeries Lafayette, réalisé par Mathias Schweizer3. Ces graphistes utilisent leurs propres armes pour énoncer dans le faire un propos sur la création dont ils traitent. Et, en cela, ils complètent l’approche des critiques d’art comme vous et moi.

J.D. : Il semble d’ailleurs que pour comprendre le graphisme aujourd’hui, la notion de « critique » est l’un de ces « outils opérants » dont nous parlions au début de cette conversation, et ce au-delà du contexte d’une critique d’art. L’expression « design graphique critique », ou « critical graphic design », a ainsi été promue ces dernières années à travers des expositions, des articles, des conférences, et ce plus particulièrement depuis l’exposition Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design, organisée par les graphistes Zak Kyes et Mark Owens en divers endroits depuis 2007. Il semblerait que l’idée de graphisme d’auteur soit en train de se reformuler sous ce paradigme de la critique ― au sens de démarche critique ― qui ne met plus l’accent sur une personne mais plutôt sur un processus, une méthodologie.

E.B. : Effectivement, la notion de graphisme d’auteur a profondément évolué depuis les années 1970-1980, époque à laquelle elle a été formulée. Dans son introduction au livre Mon travail ce n’est pas mon travail4, Pierre Bernard revient sur sa méthodologie collective de travail éprouvée au sein du collectif Grapus puis de l’Atelier de Création Graphique. Il avance que la revendication et la posture politiques voire révolutionnaires ont fondé son approche de créateur et constitué « un entraînement idéal à la confrontation avec les certitudes idéologiques de nos divers commanditaires ». Loin de moi l’idée de critiquer cette optique car elle a trouvé et, espérons le, trouve encore fondement et nécessité dans son contexte d’application. Néanmoins, la notion de graphisme d’auteur comme critique de l’objet à traiter que nous évoquons ici, ne peut s’entendre, à mon sens, dans une logique de confrontation mais bien de collaboration et d’échange. Pierre Bernard semble considérer que les vertus du dialogue s’exercent en amont de la rencontre avec le commanditaire, dans l’atelier avec les graphistes qui le composent. Dans le cas qui nous intéresse davantage aujourd’hui – la relation entre graphistes et artistes – il me semble évident que c’est le processus entier qui devient sphère de dialogue et que le commanditaire – artiste ou projet – y a toute sa place. Ceci est certainement dû à ce que j’évoquais précédemment : la posture de l’artiste au sens moderne a mué et la critique qu’elle soit théorique, curatoriale ou graphique s’est résolument tournée vers une dimension productive.

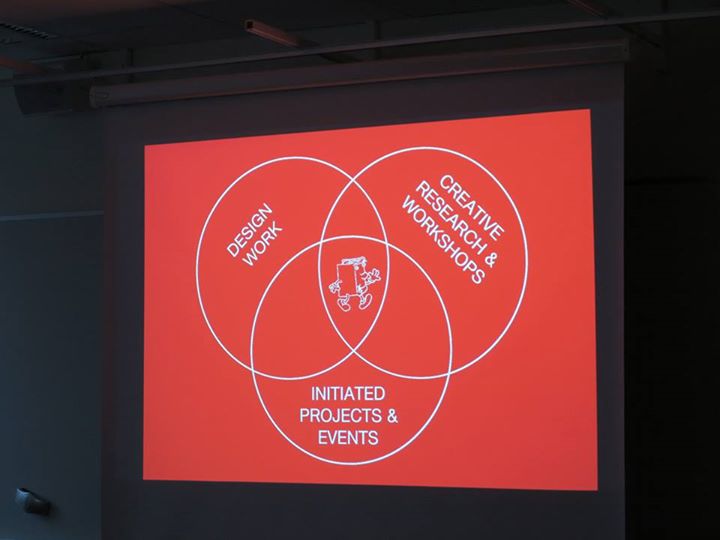

Slide from a talk by Alexander Lis, source : http://criticalgraphicdesign.tumblr.com/post/70324839975/via-the-rodina-nya-skolan-stockholm-aesthetic [10/2014]

- Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » (1956), in Danielle Lories (éd.), Philosophie analytique et esthétique, Paris, Klincksiek, 2004, p. 28. [↩]

- cf. Daniel van der Velden, « design for wikileaks », http://vimeo.com/18088132 [↩]

- Antidote, Paris-Zürich, JRP|Ringier, 2012. Jean-Marc Ballée y présente la collection d’œuvres documentée par ce catalogue sous forme de Comics, « où les œuvres, telles des figures humanoïdes, évoluent dans un univers de science-fiction ». [↩]

- Pierre Bernard, Mon travail ce n’est pas mon travail, Zürich, Lars Müller Publishers, 2006. [↩]

Très bien ! Cet entretien résume bien les choses (“la chose”) et la conclusion est élançante Comme Étienne Bernard le fait remarquer, le rapport de l’art au graphisme n’est pas nouveau. C’est même bien au contraire une histoire de toujours. «La posture de l’artiste au sens moderne a mué », oui ! « La critique s’est tournée vers une dimension productive », oui encore. Et s’il est clair que l’on peut regarder le design “à côté” de l’art, il est peut-être davantage intéressant de le considérer “au-delà” de l’art. Dans la filiation de l’un vers l’autre, dans l’héritage de l’un à l’autre.

Comme Étienne Bernard le fait remarquer, le rapport de l’art au graphisme n’est pas nouveau. C’est même bien au contraire une histoire de toujours. «La posture de l’artiste au sens moderne a mué », oui ! « La critique s’est tournée vers une dimension productive », oui encore. Et s’il est clair que l’on peut regarder le design “à côté” de l’art, il est peut-être davantage intéressant de le considérer “au-delà” de l’art. Dans la filiation de l’un vers l’autre, dans l’héritage de l’un à l’autre.

On peut penser la figure du designer (avec tout ce qu’elle implique), comme un des accomplissements possibles du projet de l’art, voire comme une mutation de ce dernier (dont la tentative de réduire la distance entre « l’art et le vivant » chez les artistes de la modernité serait un des prémices). Le designer fait de l’art dans le vivant. C’est notamment la position que défend M/M. Inversement, il faut voir combien d’“artistes” font de l’art en dehors.

Alors, le designer peut-il être plus artiste que l’artiste ? Revoilà la question de la définition.