Paul Cox, Vue dâatelier, piÃĻces pour lâexposition Animaux, 1998

Paul Faure, ÃĐtudiant en Dnat à lâEnsba Lyon, vient rencontrer Paul Cox dans sa grande maison bourguignonne pour discuter mÃĐtier, intÃĐrÊts, perspectives. Elle est reçue merveilleusement, avec thÃĐ chaud, poÊle à bois, sourires et attentions.

â Paul F. : Vous vous sentez plus proche de quel titre ou mÃĐtier dans ceux quâon vous attribue habituellement ?

â Paul C. : Moi je me dis peintre parce que câest la chose qui mâimporte le plus. Quâen plus elle une sorte de flou si vous voulez, peut-Être quâon parlera de ça aprÃĻs mais, ça mâintÃĐresse par rapport à la tradition de lâartiste-peintre. On appelait peintre des gens qui ÃĐtaient trÃĻs polyvalents. Un homme comme DÞrer il ÃĐtait orfÃĻvre, il faisait des installations, etc. et câest à vÃĐrifier, mais je pense quâil se disait peintre. En tous cas il est passÃĐ Ã la postÃĐritÃĐ comme peintre. Plus prÃĻs de nous, il y a des tas de peintres qui faisaient des scÃĐnographies ou des affichesâĶ

Quelque chose auquel je tiens, câest que le travail de recherche, en peinture ou en dessin, est un peu irremplaçable. Dâailleurs câest une chose quâon ressent assez fortement chez certains graphistes.

Je ne veux pas Être sÃĐvÃĻre, câest une question de contexte, dâenseignement, etc. mais câest vrai quâil y a toute une partie des designers graphiques, qui, aussi excellents soient-ils, ont au fond beaucoup de mal avec lâimage. Câest-à -dire à produire une image. CâestâĶ un tout petit peu ÃĐtrange quand on y pense.

â Paul F. : Les designers graphiques dâune autre ÃĐpoque, enfin je pense à Grapus, à Pierre Bernard, ils avaient eu ce cheminement de fabriquer une image par leurs mains, par le dessin, par la peinture. Alors quâaujourdâhui, on connait ce travail bien sÃŧr, mais on a peut-Être plus facilement lâimpression de tout pouvoir faire avec un ordinateur, ce qui est complÃĻtement faux.

â Paul C. : Câest vrai quâil y a une famille de formes immense quâen fait, quoiquâon dise, on ne peut absolument pas produire avec lâordinateur. On peut les imiter mais câest trÃĻs difficile, voire mÊme impossible de les obtenir spontanÃĐment par accident. Tous les trucs qui concernent lâinteraction entre une matiÃĻre et un support, ce nâest pas possible de le faire à lâordinateur, ça câest lâÃĐvidence.

Mais mis à part ça, je pense que le problÃĻme câest plutÃīt lâabsence dâune pratique dÃĐsintÃĐressÃĐe, si vous voulez de fabrication dâimages ou deâĶ je vais appeler ça images, je ne sais pas si câest le bon terme, dâimages qui ne soient pas liÃĐes à une application, dâaffiches, de livresâĶ tout ce que vous voulez. Je vois pas trop, à part quelques exceptions, je pense à Catherine Zask, des gens comme ça, qui effectivement ont une production gratuite jâallais dire. Ou Pierre Bernard aussi. Mais beaucoup de graphistes que jâadmire nâont pas cette production. Leur pratique dÃĐsintÃĐressÃĐe, elle va directement dans leur travail de commande.

Ce nâest pas une critique, câest juste que de cette façon là , ils se coupent dâune pratique qui peut Être fertile.

â Paul F. : Et si on vous nomme plasticien ?

â Paul C. : Je ne dÃĐteste pas le terme. Jâai mis beaucoup de temps à lâaccepter parce que, il est nÃĐ quand jâÃĐtais adolescent, donc câest difficile de se faire à un nouveau mot. Je trouve quâil est juste mais je ne suis pas encore tout à fait habituÃĐ. Si vous voulez la raison pour laquelle je le trouve bien câest ÃĐvidemment la symÃĐtrie avec musicien. Sauf que le mot ÂŦ la plastique Âŧ ou ÂŦ le plastique Âŧ nâest quand mÊme pas dâune comprÃĐhension immÃĐdiate. Et puis lâautre truc câest que, pour moi, il y a deux notions qui sont trÃĻs importantes, que je trouve trÃĻs intÃĐressantes pour analyser une image ou une peinture, et que jâai retrouvÃĐes chez un auteur qui sâappelle Georges Roque. Dans ses livres Quâest-ce que lâart abstrait ? et Art et Science de la couleur, il utilise les notions de plastique et dâiconique de façon trÃĻs lumineuse, je trouve, pour analyser une image. Il explique que depuis la Renaissance jusquâaux impressionnistes et toute lâhistoire quâon connaÃŪt, il y a eu un accent mis trÃĻs fortement sur ce quâil appelle lâiconique, câest-à -dire la ressemblance, lâillusion etc. un peu au dÃĐtriment du plastique qui serait lâÃĐvÃĻnement proprement pictural ou graphique. Câest une vision un peu simpliste des choses parce que câest vrai que les peintres vraiment intÃĐressants, quelle que soit lâÃĐpoque, y compris la Renaissance, ils ont une sorte dâÃĐquilibre entre les deux. NÃĐanmoins je trouve que ce sont deux termes trÃĻs utiles. Pour revenir au point de dÃĐpart je trouve que le terme plasticien fait pas complÃĻtement la part des choses, car il met vraiment lâaccent sur le plastique. Câest ça qui me gÊne un peu. Câest un peu tordu !

Je prÃĐfÃĻre dire peintre ne fusse que parce que si je dis à mes voisins que je suis plasticien, ils savent pas du tout ce que câest. (rires)

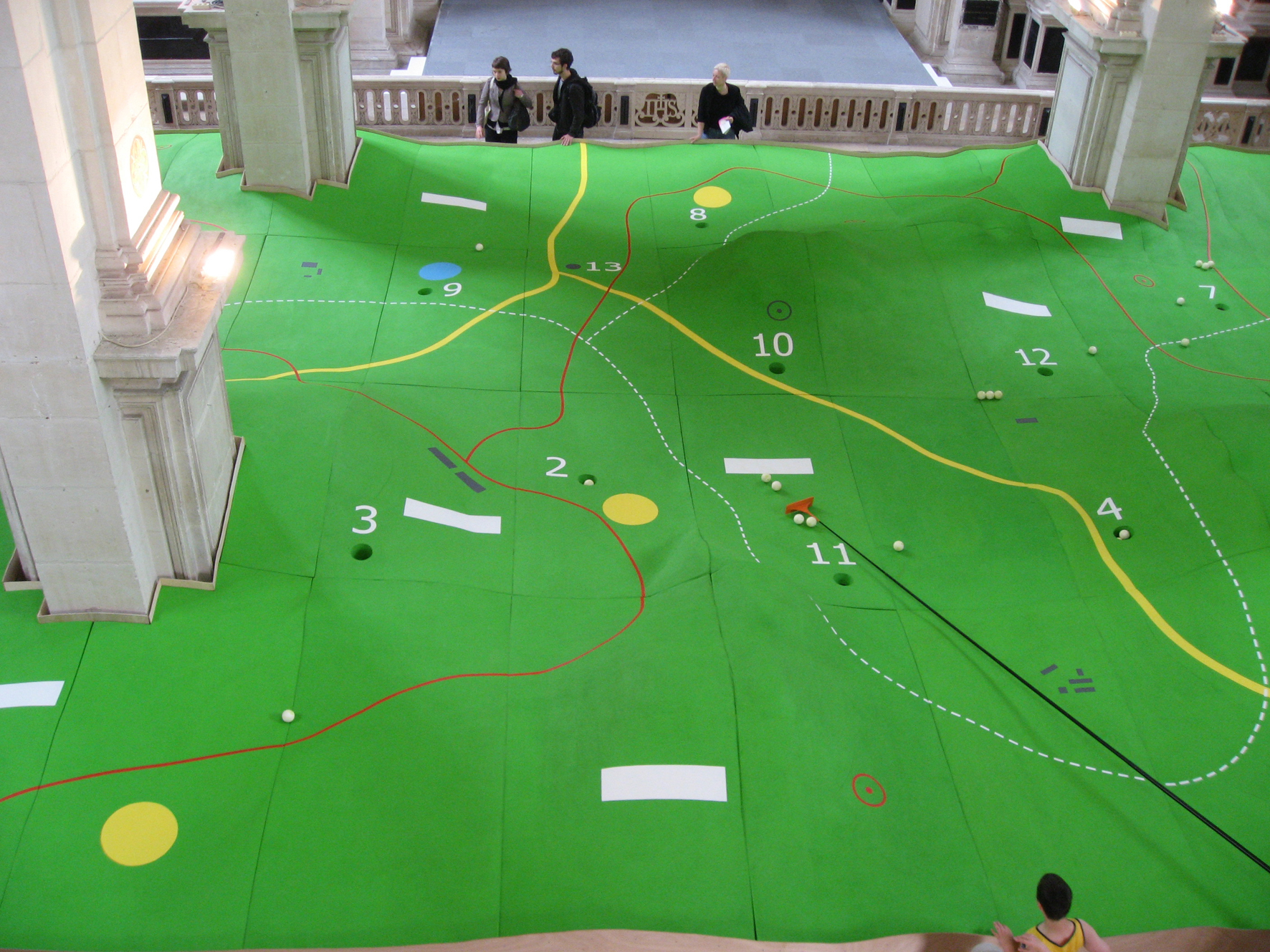

Paul Cox,

Uncle Toby’s Bowling Green, Chapelle des JÃĐsuites, Festival International de l’Affiche, Chaumont, 2008

â Paul F. : Vous avez fait beaucoup de choses qui relevaient de la construction, avec une participation ludique du spectateur ou du lecteur. Je pense à cette grande carte que vous aviez faite dans la chapelle des JÃĐsuites à Chaumont. Et dâun autre cÃītÃĐ vous peignez seul dans vos ateliers. Câest deux pÃīles de votre pratique un peu antagonistes ou pas ?

â Paul C. : PlutÃīt complÃĐmentaires. Je crois que plein de choses que je fais, sans paraÃŪtre passif et fataliste, en fait sont le fruit des circonstances. TrÃĻs souvent je commence à faire des choses parce que le hasard dâune rencontre, une commande, me le suggÃĻre. Puis, aprÃĻs souvent, jây prends grand goÃŧt. Par exemple les livres pour enfants câest pas quelque chose que jâai eu envie de faire comme un fou au dÃĐpart. TrÃĻs honnÊtement, câest quelque chose que jâai fait parce quâil fallait que je gagne ma vie.

Bon, jâaurais pu choisir autre chose, jâai choisi ça et ce nâest pas complÃĻtement innocent non plus. Et ça mâa complÃĻtement intÃĐressÃĐ, parce que je me suis intÃĐressÃĐ Ã lâhistoire de ce domaine et trÃĻs vite, jâai compris que ça pouvait Être un domaine complÃĻtement passionnant.Pour les choses participatives câest venu, je dirais aussi, un petit peu par hasard. Je suis quand mÊme un peu dâune gÃĐnÃĐration oÃđ le tableau de chevalet, si on peut appeler ça comme ça, ÃĐtait un truc super louche. Câest quand mÊme un objet de luxe, etc. On en faisait parce que ça se faisait mais en mÊme temps, on se demandait un peu à quoi ça servait. Donc lâidÃĐe de faire des choses qui ne soient pas à vendre, qui impliquent le public ou des choses comme ça ÃĐtait quelque chose aussi dâirrÃĐsistible. Il y a aussi que que la gÃĐnÃĐration qui nous prÃĐcÃĻde, les artistes des annÃĐes 70, ont beaucoup fait ça, et quâon avait envie de reprendre le flambeau.

Lâautre raison câest quâon est venu me chercher quelque part pour un truc comme ça. Je crois que la premiÃĻre chose que jâai faite, câÃĐtait une exposition au MusÃĐe de lâObjet, à Blois, et câest une chose que jâai montrÃĐ Ã Beaubourg aprÃĻs qui sâappelle Jeu de Construction. Là il y avait un cahier des charges trÃĻs prÃĐcis parce que câÃĐtait dans le cadre de la galerie des enfants. CâÃĐtait pas forcÃĐment participatif dâailleurs, ça aurait pu sâen dÃĐtacher mais il me paraissait assez ÃĐvident quâil fallait quelque chose de participatif.Il y a une chose que jâai observÃĐ souvent dans ma mÃĐthode et quâau fond, je trouve assez importante. à Beaubourg aujourdâhui, la galerie dâexposition est sur la terrasse au-dessus de la boutique. Avant câÃĐtait en-dessous. Il y avait deux vastes salles. CâÃĐtait un lieu trÃĻs ingrat. Quand jâai ÃĐtÃĐ invitÃĐ Ã faire un truc là , la premiÃĻre chose que jâai faite, comme dans dâautres endroits aprÃĻs, comme la Chapelle des JÃĐsuites, câest dâabord dâanalyser le lieu et de trouver une rÃĐponse formelle au lieu. Avant de me poser la question du contenu et du sens. Je sentais par contraste les formes que le lieu appelait pour lâhabiter. Ma rÃĐponse câÃĐtait un plafond assez bas. Et donc jâavais une vision de choses molles, plates, comme des grandes flasques. Ãa câÃĐtait le premier truc dont jâai fait un croquis trÃĻs vite. Et câest seulement aprÃĻs avoir listÃĐ tout un tas dâidÃĐes que jâai retenu celle dâun truc trÃĻs basique, comme un jeu de construction posÃĐ sur ces tables. Câest pas un concept qui est apparu comme ça. Câest une idÃĐe qui est nÃĐe de la manipulation des formes, et pour moi ça câest fondamental. Le concept il arrive de toute façon quoiquâil se passe. Je suis sÃŧr quâil vient se couler dans quelque chose, quâil y a dÃĐjà une nÃĐcessitÃĐ. à lâinverse, on risque dâinventer une forme qui soit pas juste par rapport à lâensemble, rien que pour incarner le concept.

à lâÃĐpoque, par exemple, câÃĐtait le mÊme principe. Je faisais pas mal de dessins pour la presse quotidienne, câÃĐtait pour LibÃĐ. Avant de lire lâarticle que je devais illustrer, je regardais bien lâespace qui mâÃĐtait imparti et je me disais : quâest-ce que jâai envie de voir comme forme ? mais vraiment en terme de forme : un truc ovale, noir, carrÃĐ, pointu, mou. Une fois que jâavais la forme, je lisais lâarticle et je la plaquais dessus. Câest la mÊme chose pour les scÃĐnographies que je fais.

Donc je reviens en arriÃĻre. Ces choses participatives sont venues un peu par hasard. AprÃĻs, chemin faisant, on mâa demandÃĐ des choses du mÊme acabit. Ãa mâa paru passionnant comme terrain dâexpÃĐrimentation, mÊme sâil est un petit peu banal. Il y a un tas de gens qui font ça, mais câest toujours diffÃĐrent selon le contexte. Et puis ça permet de faire faire quelque chose aux gens qui est la manipulation dâune idÃĐe. Par exemple jâai fait ce jeu de construction pas du tout normal avec des parallÃĐpipÃĻdes dont aucun nâÃĐtait à angle droit. Câest moi qui les avais dÃĐbitÃĐs en prenant grand soin quâils soient tous un peu de guingois. LâidÃĐe derriÃĻre ça câest que câÃĐtait impossible pour quelquâun dâarriver avec un plan ou un projet dans la tÊte, parce quâon ne pouvait pas construire un chalet par exemple. Il fallait construire à partir de la technique. Et ça pour moi câest un point absolument fondamental. Si vous voulez, ce jeu qui a lâair trÃĻs banal ÃĐtait en rÃĐalitÃĐ lâapplication ludique dâune pensÃĐe sÃĐrieuse.

Ãa a super bien marchÃĐ, dâune part pour les enfants mais aussi pour les adultes. Il y avait des gens qui sâÃĐclataient complÃĻtement. Câest là aussi oÃđ je voulais en venir : je pense que quand on part de la technique, par exemple du monotype ou je sais pas quoi, tout de suite ça dÃĐcoince et les images apparaissent. Les gens disent plus : ÂŦ je sais pas dessiner Âŧ. Et pour Jeu de Construction câest ça. Disons que câÃĐtait tellement difficile de faire quelque chose qui tienne debout que cette aide là , cette contrainte là , faisait que ça crÃĐait des choses. à lâinsu presque du constructeur.Je pourrais citer dâautres exemples oÃđ le participatif crÃĐait des choses qui me paraissent plusâĶ vivantes, enfin câest pas le termeâĶ puis câest pas à lâexclusion lâun de lâautre dâailleurs. Parce que ce quâon propose comme boÃŪte à outils aux gens dans un truc participatif est contemplable comme quelque chose quâon ne touche pas. Sauf quâon le touche. Câest lâun et lâautre, câest pas lâun ou lâautre. Par exemple à Chaumont, il y avait aussi une idÃĐe â câÃĐtait pas juste comme ça pour dÃĐconner â assez sÃĐrieuse et thÃĐorique derriÃĻre.

Paul Cox, Aire de jeu, Centre Pompidou, 2015

â Paul F. : Je voulais aussi parler de votre relation au mot, au langage. Je pense au livre Animaux oÃđ vous faites des correspondances entre les images et les sens, leurs sensâĶ le mot et le texte sont des images en soi. Est-ce que vous pouvez parler de la façon dont vous questionnez le langage dans vos travaux ?

â Paul C. : (rires) Je vais faire une trÃĻs longue rÃĐponse trÃĻs ennuyeuse. Je vais la faire de façon historique. Câest la façon la plus simple dâaborder ce sujet.

Dâabord jâai fait des ÃĐtudes littÃĐraires donc ça mâa beaucoup marquÃĐ. Jâai passÃĐ mes ÃĐtudes à ÃĐcrire. à ÃĐtudier une langue que je ne connaissais pas, à traduire. Il se trouve que le français nâest pas ma langue maternelle. Câest une langue que jâai apprise à lâÃĐcole. Donc jâai un rapport à la langue qui est dÃĐjà critique, du moins extÃĐrieur. JâÃĐtais passionnÃĐ par les langues. Je voulais Être linguiste, câest vraiment une chose qui mâintriguait. LâÃĐtrangetÃĐ dâun mot dans une autre langue ÃĐcrit ou entendu, etc. Donc il y avait un terreau si vous voulez qui ÃĐtait fertile, et propice à ce qui allait suivre.

Ensuite, il y a un ÃĐpisode que je ne cite pas beaucoup, qui nâa pas grand intÃĐrÊt, mais que je vais vous dÃĐvoiler quand mÊme. Pendant un moment, pour gagner ma vie, et ça mâa donnÃĐ ÃĐnormÃĐment le goÃŧt dâÃĐcrire, jâai fait pas mal de traduction. Quasiment industrielle. Une partie de mon travail câÃĐtait de traduire des romans Arlequin. Ãa câÃĐtait gÃĐnial parce quâon faisait un peu ce quâon voulait. CâÃĐtait pas une traduction exacte, il fallait dÃĐjà rÃĐtrÃĐcir le bouquin aux 3/4. Personne ne surveillait rien. On faisait ça avec une bande dâamis. On ÃĐcrivait nâimporte quoi. CâÃĐtait vraiment un travail super intÃĐressant au niveau de lâÃĐcriture. Ce qui fait que quand jâai commencÃĐ Ã faire des livres pour enfants, je pense que câest lâÃĐcriture qui ÃĐtait la chose la plus importante pour moi. Les carnets que je faisais à lâÃĐpoque ÃĐtaient remplis dâÃĐcritures. CâÃĐtait un mÃĐlange dâÃĐcriture et de dessins. Sâest joint à ça un intÃĐrÊt vif pour les chinois. Jâai toujours adorÃĐ le peintre lettrÃĐ chinois qui accompagnait son poÃĻme de dessins ou vice-versa. Surtout que câÃĐtait le mÊme outil qui servait à un code et à un autre.

Alors petit à petit, je ne sais pas pourquoi, bien que je sois restÃĐ un grand lecteur, le goÃŧt dâÃĐcrire mâest un peu passÃĐ. En tout cas ça mâa demandÃĐ de plus en plus de mal. Je lâai un peu abandonnÃĐ progressivement dans les livres pour enfants, en abordant des choses dont vous venez de parler, câest-à -dire des choses oÃđ progressivement, le texte se fond dans lâimage. Alors, il nây a pas dâexplication rationnelle, câest aussi le goÃŧt des rÃĐbus, le goÃŧt des codes secrets. Des tas de trucs trÃĻs trÃĻs trÃĻs enfantins en rÃĐalitÃĐ. Joints aussi avec un goÃŧt croissant pour â enfin câest une dÃĐcouverte progressive dans ma mÃĐthode de travail â pour les contraintes.

Il y a une chose que je peux vous raconter qui est amusante, puisque vous citiez Animaux. Quand jâai fait ce livre là , à lâÃĐpoque je faisais des sortes de reliefs sur les murs. CâÃĐtait des bois dÃĐcoupÃĐs qui ÃĐtaient comme les formes dâAnimaux. Ãa me faisait plaisir mais au bout dâun moment jâÃĐtais complÃĻtement bloquÃĐ avec ce truc là . Donc câest là , pour la premiÃĻre fois, que jâai eu lâidÃĐe de prendre une rÃĻgle du jeu prÃĐcise, à savoir dâen faire un alphabet et de me servir de la nÃĐcessitÃĐ dâÃĐpeler les mots pour composer mes assemblages. Et ce truc tout bÊte mâa dÃĐbloquÃĐ et mâa permis de continuer.

Fort de cette histoire là , non seulement jâai fait ce livre là mais jâen ai fait dâautres et jâai essayÃĐ dâautres contraintes de codes, comme ça, alphabÃĐtiques, me rendant compte que non seulement, câÃĐtait amusant, intriguant, enfantin, etc, mais que ça procurait une facilitÃĐ extraordinaire pour produire des images. Notamment jâai fait un petit bouquin que vous avez peut-Être vu ici ou là , qui est un systÃĻme dâalphabet oÃđ les lettres sont reprÃĐsentÃĐes par un objet dont lâinitiale est cette lettre.

AprÃĻs effectivement ça permet de faire des images oÃđ les ÃĐlÃĐments sont numÃĐrotÃĐs et qui sont ÃĐtranges. On a juste le choix du positionnement des ÃĐlÃĐments les uns envers les autres, mais sinon tout est donnÃĐ. Un truc de paresseux quoi.

â Paul F. : Il y a la contrainte, les rÃĻgles du jeu, mais il y a aussi le rapport presque technique aux matiÃĻres de lâimage.

â Paul C. : Oui voilà , ça jâai pas mal explorÃĐ et câest devenu un peu mon dada. Jâai essayÃĐ plein de trucs. Aussi comme jâai fait beaucoup de choses en impression. En sÃĐrigraphie surtout et en lithographie. Câest vrai que là câest un domaine rÊvÃĐ pour les combinatoires, les jeux avec peu de matrices pour crÃĐer des combinaisons, etc. Jâai fait pas mal dâexpÃĐriences comme ça.

Jâai toujours aimÃĐ Ã§a, de plus en plus, lâidÃĐe de contraindre les choses. MÊme par exemple dans le coloriage dâune image. Enfin la mise en couleur dâune image ou la crÃĐation dâune image en couleur. Je trouve les choses beaucoup plus facilesâĶ plus facile câest pas le termeâĶ enfin bref. Se limiter par exemple à une gamme â que ce soit de la peinture ou de lâimpression â de trois tons dont on varierait les valeurs ou des choses comme ça.

â Paul F. : Avoir moins dâoutils pour mieux les utiliser.

â Paul C. : Et ça ça me fait penser à une chose. Jâai fait une fois un livre qui sâappelle Cependant. Et lui, il avait une technique assez contraignante parce que jâavais fait une grille sur laquelleâĶ alors jâavais fait un outil sur Photoshop qui ÃĐtait un motif avec des points mais il fallait bien indiquer les contours des zones dans lesquelles venait le motif. Le contour des zones câÃĐtait des points posÃĐs un à un. CâÃĐtait super fastidieux à faire. NÃĐanmoins, ce truc ÃĐtait tellement fastidieux que jâavais beaucoup de facilitÃĐ et de plaisir à imaginer une image aprÃĻs lâautre. Et sur le moment, jâÃĐtais trÃĻs content de ça. Ãa correspondait à quelque chose que jâavais en tÊte et je trouve que ce mÃĐcanisme là il est pas loinâĶ enfin le bonheur dâavoir un outil quâon ait non seulement plaisir à utiliser, mais en plus qui vous aide !

Je nâai pas cherchÃĐ Ã faire des sons de violons sur une trompette, ou quelque chose comme ça. Câest aussi une chose qui me rappelait une expÃĐrience dâenfant, que tout le monde a connu je pense, vous aussi, avec dâautres outils peut-Être. Je pensais à la machine à ÃĐcrire de mon grand-pÃĻre. Il avait une vieille machine à ÃĐcrire, on avait le droit de jouer avec. Et je crois que jâai ÃĐcrit des pages et des pages avec, alors que jâaurais pas ÃĐcrit tant de pages à la main quoi. Et là câÃĐtait vraiment le bonheur conjuguÃĐ Ã la fois de lâinvention littÃĐraire trÃĻs modeste et de lâoutil qui lui donnait une saveur. Et ça je pense que câest un truc pour les artistes trÃĻs essentiel.

Mais pour pouvoir finir cette partie sur les contraintes avec une chose que jâai expÃĐrimentÃĐe depuis quelques annÃĐes, câest que les contraintes câest bien beau, mais il faut juste que ça soit un truc pour aider, faut pas que ça devienne un jeu trop froid. Souvent on me parle de lâOulipo ou de ses variantes en peinture. Et au fond ça ne mâintÃĐresse pas du tout.

â Paul F. : Je ne connais pas les variantes en peinture.

â Paul C. : Câest ce quâon appelle lâOubaâĶpo je crois, lâOupeinpoâĶ oui câest ça, lâOuvroir de peinture potentielle et câest juste trÃĻs mauvais quoi. Dâailleurs, en ÃĐtant assez sÃĐvÃĻre, ce qui ÃĐtait aussi le cas de lâOulipo, câest-à -dire que, à part Perec certainement et peut-ÊtreâĶ je sais pas si on peut vraiment ranger Calvino dans lâOulipo, mais, en tous cas, Perec, câest carrÃĐment gÃĐnial. On lit ses trucs en oubliant la rÃĻgle du jeu. Je trouve que câest assez rarement le cas des autres oÃđ on ne voit que la prouesse.

Ce qui mâintÃĐresse plutÃīt câest dâavoir un outil un peu comme le modulor. Là , le Corbusier, il dit trÃĻs bien que le modulor il est là pour mettre le feu aux poudres, mais que si chemin faisant on peut sâÃĐcarter du modulor, il faut sauter sur lâoccasion ! Câest juste une grille comme pour les jazzmen quoi.

Là oÃđ je voulais en venir câest que, ayant essayÃĐ plein plein plein de contraintes comme ça, des jeux plus ou moins oulipiens et ayant vu quand mÊme leurs limites, il se trouve â ça nâa rien à voir avec ça mais â par un autre hasard, je suis revenu un peu à un truc que jâai toujours aimÃĐ et pratiquÃĐ, qui est le dessin dâobservation. Le paysage, surtout le paysage, mais aussi le portrait. Ce qui est une sacrÃĐ contrainte en fait. Jâavais un peu oubliÃĐ. Maintenant câest la contrainte que jâaime.