« Les logos font tourner le monde ; ils sont les hiéroglyphes par lesquels notre société sera jugée des milliers d’années après sa chute. Les êtres sages venus d’une autre planète ou d’un autre temps disséqueront notre civilisation en utilisant nos symboles comme un code, comme nous le faisons avec les Mayas, les Aztèques ou les Incas, etc. Les logos des multinationales seront interprétés comme des icônes religieuses… »1

Ian Anderson, fondateur du studio The Designers Republic, 1994

Cet article porte sur l’analyse du travail du studio de graphisme anglais The Designers Republic pour le jeu vidéo Wipeout, sorti en 19952 . De l’anglais « anéantir », Wipeout est un jeu de course se déroulant dans le futur avec la possibilité de détruire les vaisseaux adverses. Le principe du jeu, par son scénario et son « gameplay »3 n’est pas nouveau mais son graphisme, son univers et sa maniabilité lui ont permis de se démarquer des jeux de l’époque et d’avoir reçu un bon accueil de la part des joueurs et de la presse.

À l’origine, Psygnosis, l’éditeur du jeu, travaillait avec la scène locale d’Electro Dance Music du nord de l’Angleterre où l’entreprise était installée. C’est le point de rencontre avec The Designers Republic (abrégé TDR) qui travaillaient alors avec ces mêmes musiciens sur leurs pochettes d’album. Une collaboration intéressante qui confronte deux pratiques graphiques (le graphisme d’auteur musical et son pendant vidéo-ludique) qui d’ordinaire s’ignorent.

Psygnosis demanda à TDR de réaliser simplement l’interface du jeu, son packaging et ses affiches publicitaires mais le studio proposa de traiter l’ensemble de l’univers visuel du jeu en créant des logotypes et des annonces publicitaires pour les différentes écuries fictionnelles. Ce travail mit au point tout un vocabulaire de formes qui fut beaucoup réutilisé par les jeux à caractère futuriste et qui peut sembler aujourd’hui constituer un lieu commun de l’univers graphique du jeu vidéo. Cette collaboration dura seulement le temps des quatre premiers titres de la série. Par la suite, l’identité visuelle du jeu se figea dans un investissement technologique centré sur l’« amélioration » du rendu naturaliste 3D de ses objets et décors.

TDR peut relever des canons de ce qu’on a pu appeler en France une démarche de « graphiste auteur ». Le studio cultive un certain « engagement » politique, quoique non départi de certaines ambigüités : « Je suis toujours méfiant vis-à-vis de certaines stratégies des organisations mondiales, que ce soit une entreprise, un gouvernement ou une religion. […] J’aime démanteler calmement les mécanismes du capitalisme impérialiste et les reconstituer afin que nous puissions tous devenir de meilleurs consommateurs. » dit Ian Anderson4. Le graphisme de TDR revendique d’autre part une dimension énigmatique. Dans la même interview, Anderson ajoute : « Je ne veux pas rendre cela évident pour tout le monde. Je crois toujours que l’information doit être soutirée et non donnée. ». C’est cette complexité qui est peut-être particulièrement intéressante dans le travail de The Designers Republic. Elle nous amène en tous cas à nous poser quelques questions : Pourquoi le choix d’éléments « corporate » pour constituer l’identité visuelle de ce jeu ? Quels sont leurs effets ? Quels sont les motivations à la création de marques fictives ? Quelle est la fonction des caractères japonais ?

Wipeout, Couverture PC (recto), Version pour le marché européen, 1995

Pratique des Designers Republic

Dans son interview pour Emigre, Ian Anderson compare sa démarche à celle d’Andy Warhol. Il déplace les objets de tous les jours et les recontextualise, parfois pour nourrir des critiques sociales, parfois par moquerie, parfois pour la simple beauté de ces objets. Selon ses termes, il « sample » les modèles visuels existants. Cette méthode de travail est en quelque sorte une réponse à l’intrusion des termes consuméristes dans le langage courant.

Le studio s’interroge également sur la production de valeur dans le champ artistique, comme en témoigne sa poupée DR-Sissy™. Ce personnage, métaphore d’un capitalisme qui cache des manipulations psychologiques derrière une apparence innocente, est créé pour l’interview donnée à Emigre en 1994, puis réutilisé pour Wipeout l’année suivante, en tant qu’avatar d’une des écuries de course. Par la suite, TDR l’exploite en dehors du jeu pour la développer comme fausse marque et la commercialiser sous la forme d’une poupée hakata. Ces poupées sont des sculptures japonaises façonnées par un artisan, puis moulées et multipliées jusqu’à trois cent exemplaires par moule. Malgré leur duplication, ces poupées sont perçues comme des objets reflétant la créativité de l’artisan, car un seul individu intervient sur toutes les étapes de leur réalisation. TDR vient ici détourner ce processus en dupliquant sa poupée à l’aspect pop. Elle est ainsi censée prendre la valeur du travail de l’artisan mais elle ressemble fortement à une figurine de collection en plastique qui aurait pu être produite en série mécanisée. On se demande alors : ce qui fait l’authenticité d’un tel objet. Comment la technique de fabrication, mécanisée ou non, influe sur la valeur de l’objet. Il semblerait que cette valeur et cette authenticité ne soient ni liées au nombre limité d’objets produits, ni à la quantité de travail accumulée. Le studio néerlandais Metahaven peut apporter une précision intéressante sur ce qui, au sein de la créativité de l’artisan, est susceptible de créer de la valeur. Selon Metahaven, l’économie actuelle des objets de design fait qu’ils sont aliénés de leur tradition, de leur valeur d’usage et de leur valeur d’échange. L’important est le potentiel des formes graphiques qu’émet un designer à créer de nouvelles envies. Les designers sont perpétuellement amenés à créer de nouveaux « régimes de surfaces séduisantes »5, qui se font concurrence entre elles, créant une forme de spéculation de l’ordre de l’économie de l’attention et des valeurs libidinales.

Poupée Hakata, 17e siècle et DR-Sissy™, The Designers Republic, 2004, figurine en céramique, moulée et peinte à la main par Matsuo Yoshimasa

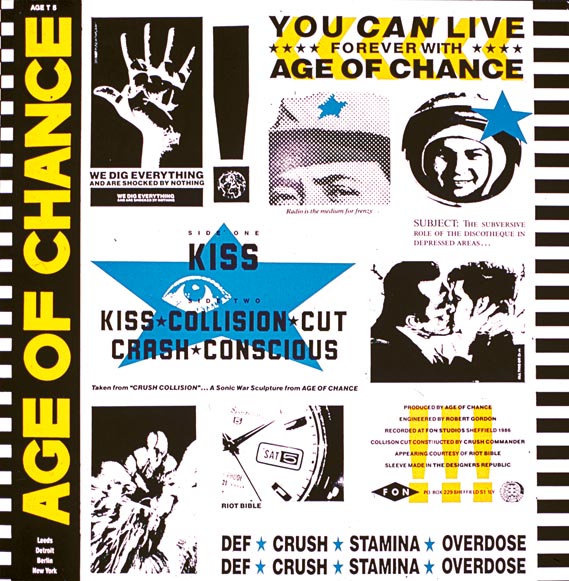

Age of chance, One thousand years of trouble, Designers Republic, 1994

The Designers Republic adoptent, généralement, deux manières de travailler avec les logotypes. Soit ils détournent des marques existantes, soit ils inventent pour des clients des signes à l’apparence corporate dont ils n’ont pas réellement besoin, comme sur les jaquettes d’album pour les musiciens. Avec le groupe Age of chance, Ian Anderson, s’était donné comme objectif de créer un univers d’éléments graphiques dans lequel le groupe pourrait évoluer indépendamment dans une forme d’auto-référence. Ian Anderson est plutôt pessimiste sur la possibilité de se libérer de ce type de communication marketing. Pour lui, la question est à présent de composer pour mieux vivre avec : « Si on ne peut rien faire pour arrêter son avancée [au marketing] alors faisons au moins de plus grands et de meilleurs signes. ». « Nous voyons la concurrence pour la suprématie marketing comme un grand jeu ». Si TDR travaille avec des logotypes pour des musiciens indépendants, c’est dans l’objectif de brouiller les pistes et d’être le plus efficace sur la visibilité de l’objet promu. L’artiste veut vendre des disques. Il est sans expérience, sans financement. Une fois institutionnalisé, il semble fiable et installé. À l’inverse, pour une multinationale renommée, TDR minimise l’aspect corporate froid et distant, et lui donne un aspect pop, pour que l’entreprise semble plus accessible. Le logotype a ce pouvoir de créer une abstraction à partir de l’entité qu’il représente, de la rendre opaque et impressionnante ou proche et sympathique. Ces stratégies amènent à penser que la communication est comme un costume qui nous fait changer de statut. Dans cette manière de procéder, le studio embrasse donc la conception d’un design comme pratique dissociant la forme du fond et qui a conscience de la faculté de persuasion des objets. Les valeurs inscrites sur la surface d’un objet ne sont pas forcément celles qu’il possède fondamentalement. La qualité d’exécution d’un design peut devenir un facteur de fascination ou symétriquement de distanciation.

Logotype pour Pop will eat itself, The Designers Republic

Age of chance, One thousand years of trouble, The Designers Republic, 1994

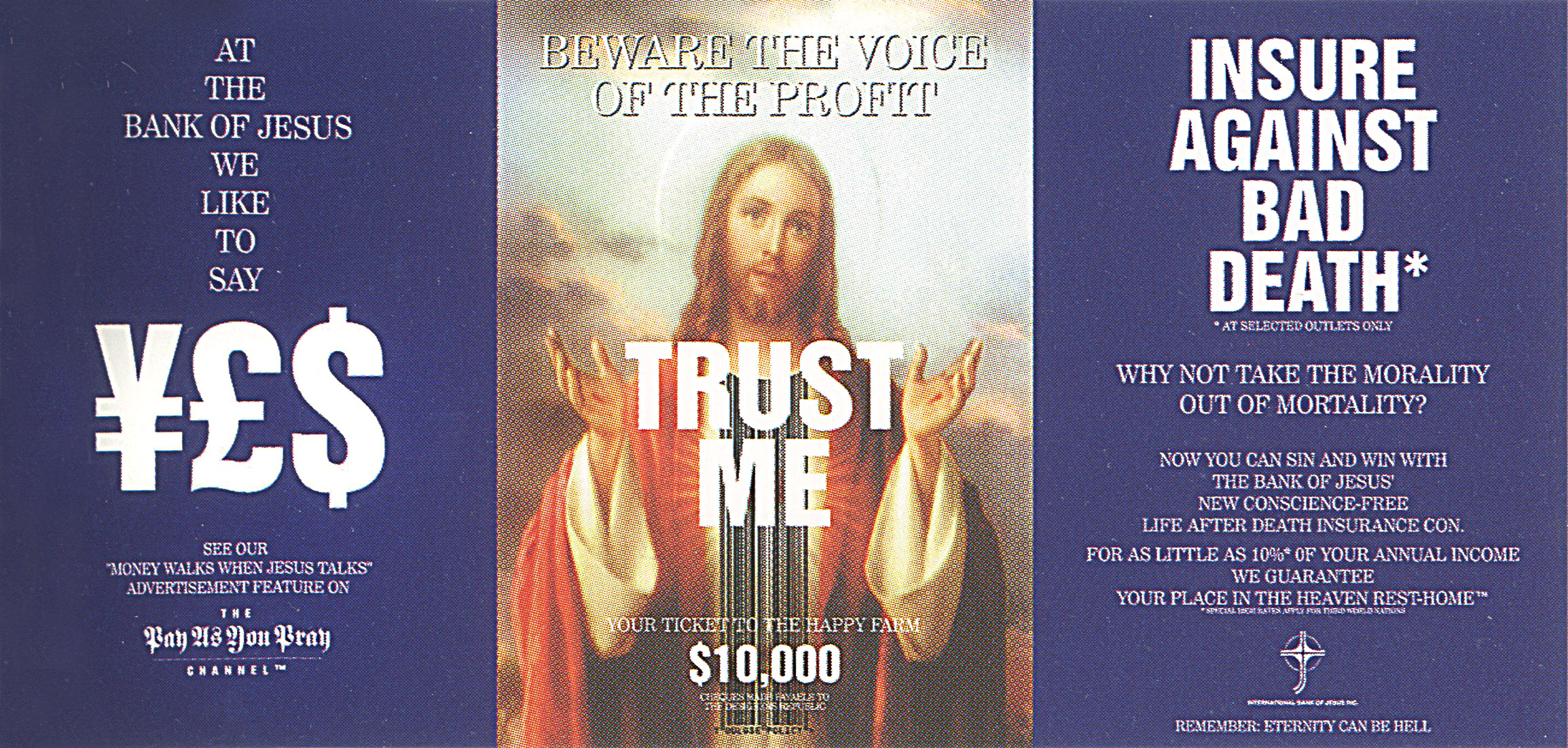

Le détournement de logotypes semble aussi garantir un regard critique ambigu aux musiciens. Rudy Van Der Lans en fait la remarque : « N’avez-vous pas peur que l’on voie leur album comme étant trop commercial ? »6. On peut se demander si un second degré (à la sincérité toujours sujette à caution) peut être perceptible par tout le monde dans le domaine du graphisme. Avec l’arrivée de marques réelles dans le jeu, on peut se demander si The Designers Republic réussit à mettre à distance critique ces langages commerciaux ou si cela ne fait que cautionner cyniquement une habitude retorse de communication. Pour Ian Anderson, le seul aspect important de son travail est la réussite commerciale de son commanditaire. Cette position s’inscrit à contre-courant de celle des designers signataires du manifeste First Things First de 1964 qui soutenaient l’idée qu’il est moralement préférable de réaliser du design d’information pour des projets culturels que de produire des images persuasives pour des projets commerciaux. Comme on le voit à l’œuvre dans le triptyque Bank of Jesus qui transfère les techniques de persuasion commerciale sur le discours religieux, TDR constate, non peut-être sans cynisme, qu’il est difficile d’affirmer que les objets culturels ou d’utilité publique n’ont qu’une fonction informative à défendre.

Bank of Jesus Triptych, The Designers Republic, créé en 1994, publié en 1995. Artist Space NYC

Langage corporate fictionnel

Au sein du jeu Wipeout, The Designers Republic produit trois types de logotypes que l’on peut distinguer par des spécificités plastiques : les marques d’écuries, les emblèmes des personnages et les logotypes des championnats qui se distinguent encore des pictogrammes associés aux armes. A priori, les pictogrammes se différencient par l’absence de contenus textuels, une forte densité graphique et une cohérence formelle d’ensemble. Les logotypes des championnats se caractérisent par une puissante dynamique et une dimension visuelle qui prend le pas sur le texte, alors que les logotypes d’entreprises mettent le sigle et la partie textuelle au même niveau de présence. D’un autre coté, les logotypes des personnages sont uniquement illustratifs et reprennent des références populaires. Sur les trois jeux suivants, les personnages sont supprimés et les logotypes d’entreprises sont personnifiés par un caractère anthropomorphique, mais aussi par une animation dans les cinématiques d’introduction. On perçoit une typologie de signes mais peut-on identifier dans ces logotypes différents secteurs d’entreprises, malgré la dimension fictionnelle ? Si on compare les logotypes de Wipeout avec ceux des clubs et des championnats réels, on ressent que ces derniers insistent plus sur une histoire et des caractéristiques vernaculaires. Dans le jeu vidéo, les logotypes vont prendre sens dans la narration dans laquelle il existent avant tout fictionnellement, contrairement au logo de l’AS Roma par exemple, dont le récit ne se modifie pas facilement selon le contexte. Ceci renvoie par exemple au travail de Mark Manders qui demande à son éditeur de réaliser de faux objets graphiques comme des étiquettes de sachets de thé qu’il introduit dans ses installations, car il souhaite que l’on ne puisse dater ses œuvres sculpturales et littéraires.

Wipeout, 1995

Wipeout 2097, 1996

Wip3out, 1999

La plupart du temps, un logotype est conçu selon le discours de la marque. Dans notre cas, les entreprises sont fictives, le processus inverse s’exerce : les logotypes sont réalisés et créent un discours, une narration pour l’univers du jeu. On peut alors se demander à quel point un logotype s’inspire de l’univers graphique déjà existant des entreprises du secteur et/ou du discours de l’entreprise qu’il sert ? En somme, à quel point le graphiste peut exprimer des idées à travers des formes qui font partie d’un réseau de références ou qui les renouvellent ? À quel point le graphiste laisse le logotype assez ouvert pour que le public puisse avoir sa part dans la signification de l’objet ?

Pour Wipeout, les graphistes conçoivent des logotypes pour chaque écurie et chaque personnage, ce qui correspond aux conditions réelles dans lesquelles chaque écurie est bel et bien une marque déposée, mais ce qui demeure une exception dans l’univers graphique des jeux de l’époque. TDR poussent à l’extrême la présence graphique des logos dans le jeu. Les emblèmes apparaissent même sur le packaging à la façon des partenaires d’un événement sur une affiche. TDR jouent sur les symboles de la qualité et de l’institution commerciale et se permettent de placer les symboles Trademark (TM) ou Marque déposée – Registred trademark – (R) plusieurs fois sur le même mot ou sur toute une typographie.

Wipeout 2097/XL, 1996. Couverture Playstation (recto), 1. Version pour le marché européen. 2. Version pour le marché japonais.

La surcharge chaotique de la composition des logotypes sur la jaquette amène plusieurs lectures possibles. L’œil excité ne trouve pas de point où s’arrêter. Les signes se combinent de différentes manières mais convergent à chaque fois dans une même direction. C’est le processus de lecture lui-même qui fait sens. Comme une métaphore de l’immersion dans la course 3D, le flot d’informations emporte le regard. La surenchère de marques reprend aussi la logique des sponsors de courses automobiles réelles. Ce qui va à l’encontre de réalisations qui recherchent la forme la plus simple pour ne pas créer de confusion. Ici le trouble réussit à communiquer une atmosphère de compétition mécanique et d’univers technologique.

L’intégration de marques fictionnelles à l’univers 3D répond sans doute, dans un premier temps, à la simple recherche d’identité. La volonté de créer des marques imaginaires correspond aux standards des films de science-fiction qui jouent de cet effet de création d’un monde parallèle cohérent et tangible. De plus, l’influence cyberpunk, dont semble être imprégné le travail de TDR et Wipeout, dépeint généralement le futur comme un monde où les multinationales ont supplanté les gouvernements. La création de marques fictives peut aussi faire suite à des problèmes de droit et à l’impossibilité d’utiliser de véritables enseignes surtout si la narration peut leur apporter une image négative. L’utilisation d’une vraie entreprise peut aussi être contraignante d’un point de vue créatif vis-à-vis de la construction de la fiction et de l’univers. En revanche et c’est le cas dans la deuxième édition de Wipeout 2097 avec Redbull, les publicités fictives peuvent inciter les marques réelles à investir dans le jeu en réutilisant ces emplacements si elles perçoivent l’univers et les émotions suscitées par le jeu comme adéquats à leurs valeurs. Les investisseurs s’adaptent alors aux idées des créateurs.

Un logotype imaginaire permet de créer l’illusion d’une activité réelle, comme avec le projet d’Alain Bublex7 Wet Stones, un truck à hot-dog fictif laissant régulièrement des messages pour annoncer son absence, ou bien les façades de faux magasins pour cacher la pauvreté du comté de Fermanagh pendant la réunion du G8 en juin 2013. Mais dans le cas de Wipeout, on peut se demander si ce travail sur les logotypes d’écuries ne relève pas aussi d’un surinvestissement des graphistes dans leur travail. Il faut aussi penser que le jeu est promu par les vidéos de test et les captures d’écrans réalisées par les joueurs et que ces images vivent indépendamment des autres objets de promotion. L’univers 3D de Wipeout est composé de logotypes ainsi que ses supports de communication réels. Ils font alors le lien entre monde réel et espace numérique. Les éléments graphiques, en plus de rendre le jeu distinctif, permettent de faciliter l’entrée du joueur dans l’univers du jeu. Mais ces logotypes sont aussi les emblèmes du studio TDR lui-même.

Alain Bublex, Kiosque Wet Stones, 2006. Techniques mixtes sur châssis roulant, caravane, peinture acrylique, enseigne lumineuse, 277 x 394 x 178 cm

Les logotypes des écuries reprennent en partie certains codes du style international et utilisent des formes modulaires plutôt abstraites et géométriques, alors que ceux des personnages sont plus figuratifs et reprennent des stéréotypes culturels comme le dessins manga (figure de Sissy) ou des symboles politiques (poing levé communiste). Cette réappropriation semble dire que tous les symboles quelles que soient leurs origines peuvent devenir (ou sont déjà) des logotypes. Dans Wipeout, les logos ont moins le côté distant évoqué plus haut. Ils semblent très incarnés, à la différence des graphismes du style international qui se veulent des créations graphiques impersonnelles en utilisant des formes intemporelles et des couleurs fondamentales. On peut aussi voir cet éclectisme des sources comme une forme d’homogénéisation des cultures par les langages commerciaux.

En revenant au style international et en s’intéressant plus particulièrement à Paul Rand, dont The Designers Republic ont parodié certains signes, on se rend compte que l’esprit enfantin et amusant que l’on retrouve dans leur design faisait déjà partie des objet de communications de Paul Rand, mais de manière plus ténue. Les mascottes japonaises et leur caractère attachant ainsi que l’esthétique kawaii sont d’autres influences de ces images efficaces pour déconnecter l’acheteur de ses problèmes et l’inciter à consommer. Le fait de faire appel à des références du passé joue sur la nostalgie associée aux marques. Aujourd’hui, on peut assister à ce même genre de phénomène avec le retour d’images connotant les années 1980, très présent dans les productions de studio comme Golgotha ou M.Willis Office pour ne citer que ceux-là, ainsi que dans le retour de certaines marques emblématiques de ces années-là comme Champion, Reebok ou Atari. Cet effet « madeleine de Proust brandée » évoqué par Pierre Vanni considère la consommation sous l’angle de la consolation et de la régression.

Golgotha Studio, Cocaïne and codeine. 2016

Pour le graphiste Ruedi Baur, le secteur public copie lui aussi les codes du marketing, qui semble alors devenir la norme. Les différentes régions françaises, par exemple, se différencient chacune par un logotype. Et cette distinction met en avant la concurrence que se font les régions entre elles. Mais selon le graphiste, pour mieux servir les habitants, les signes de ce type d’institution devraient surtout servir à connaitre les liens entre elles, ainsi que leurs fonctions. Ruedi Baur propose de partir des signes des sous-ensembles et d’en élaborer une identité globale, plutôt que de décliner l’identité principale sur les sous-ensembles et d’imposer un signe et ses valeurs à une région. Un langage commun pourrait permettre aux habitants de s’exprimer et de se comprendre sur le long terme. Mais cela semble difficilement envisageable car on constate que beaucoup d’objets sont re-designés sans réelle nécessité, par effet de mode, parce que les publics changent, mais aussi parce que cela permet de donner une image aux nouvelles directions des marques et des institutions. Il ne s’agit donc pas seulement d’une copie inconsciente du langage commercial, c’est également une conséquence des conditions de production qui fait que les mêmes fonction-signes changent sans cesse d’apparence. Les signes de Wipeout jouent de cette logique dans le sens où ils sont disparates et incompréhensibles quand on découvre le jeu. L’ISOTYPE (International System Of TYpographic Picture Education), élaboré par Otto Neurath et Gerd Arntz en 1920, avait pleinement conscience de la clarté universelle que doit recouvrir le bon fonctionnement des pictogrammes. Ces signes devaient être complétés et corrigés afin d’aboutir à cet idéal de lisibilité. Martin Krampen critique les pictogrammes des Jeux Olympiques de 1964, en les qualifiant d’une « obsolescence par la stylisation » qui est la conséquence d’une logique de branding des jeux. Cette redéfinition des signes conformément à l’image des différents événements peut empêcher la création de signes qui seraient compris par plus de gens sur une longue durée. Selon Krampen, en général, les pictogrammes effectuent une « sur-simplification stylisée » plutôt qu’un « réalisme simplifié »8. Dans le cas de Wipeout, on peut même parler d’une complexification stylisée. Certains signes, par exemple, dans une logique (rétro-)futuriste, laissent apparents les tracés de constructions de la technologie dépassée d’un afficheur sept segments. Le haut d’écran du quatrième épisode de la saga est une succession de chiffres de différentes tailles parfaitement inintelligibles. Ironiquement, l’interface reprend un graphisme épuré mais sans pour autant apporter d’informations.

Golgotha Studio, Cocaïne and codeine. 2016

Caractères japonais

« Je voulais examiner différents alphabets, différentes manières de faire des signes pour exprimer des idées et/ou communiquer des informations. Au milieu des années 1980, le russe/cyrillique était stylistiquement trop chargé. L’hébreu avait l’air cool mais il n’existait pas beaucoup d’exemples notables de son utilisation dans la culture populaire, qui étaient pertinents pour les lecteurs/designers britanniques. L’utilisation de l’alphabet coréen m’intéressait du fait de sa construction rationnelle, logique et relativement moderne, mais il y avait peu de liens entre la Corée et la vie quotidienne au Royaume-Uni. Du point de vue du Royaume-Uni des années 1980, les médias japonais modernes et leur communication visuelle possédaient l’alphabet non-latin le plus analogue reflétant la dynamique et l’usage de notre typographie anglaise. »

Ian Anderson, 20009

Sur les pochettes du jeu, on retrouve des kanjis10 et des katakanas11), qui au premier abord n’ont rien à faire sur un produit conçu en Angleterre et à destination du marché européen. Après traduction, on découvre qu’il s’agit des mots « Wipeout » et « Designers Republic » retranscrits. Au Japon, beaucoup de gens ne savent pas lire ou prononcer l’alphabet romain. Le syllabaire katakana sert alors à transcrire les termes étrangers avec la prononciation japonaise la plus proche possible de la langue source. C’est aussi une manière pour les japonais de ne pas se sentir trop occidentalisés et d’avoir leur propre façon de parler la langue étrangère. Ian Anderson défend son usage de ce type de signes exotiques en expliquant d’abord qu’il s’agit « d’éléments cosmétiques », puis que c’est un « moyen d’encoder l’information » ou bien que cela peut être vu comme du « cut-up irréfléchi »12. Ce que l’on remarque, c’est la composition de ces caractères qui se mélangent aux logotypes, sans doute parce qu’il s’agit de caractères logographiques. La densité forte de ces signes ponctue de la même manière l’espace de la couverture. Le problème reste de savoir jusqu’à quel point on peut communiquer avec des signes étrangers, si des émotions sont inconsciemment partagées par les différentes cultures. Une fois le contenu fonctionnel de l’écriture enlevé, la communication se baserait donc sur ses impressions visuelles, des affects plastiques et des expressions rythmiques.

Graffiti, de Rust, Tom, MQ, Zombra, Hype, s.d.

L’utilisation des caractères japonais semble transformer la distance géographique en distance temporelle. Pour The Designers Republic, le Japon est le futur incarné. Du reste symétriquement, la copie des pratiques d’écriture latine est fréquente à l’autre bout de la planète. Un exemple est l’impact qu’a eu la diffusion médiatique des pratiques de tags qui émergea à New York. Cette pratique s’est transférée au Japon et les graffeurs ont repris ces inscriptions en gardant les caractères latins et en délaissant leur propre écriture. Cette fascination pour les langages étrangers est sans doute la raison pour laquelle la jaquette japonaise de Wipeout XL est encore plus exubérante que celle vendue en Europe.

Ian Anderson se demande si le contexte de ces signes dirige notre lecture. En effet, ces caractères semblent être agencés comme ceux que l’on retrouve sur les imports de produits étrangers : par exemple les étiquettes de pochettes d’album ou de matériel électronique. Il faut rappeler que dans les années 1980, le Japon est prospère du point de vue économique et qu’il réalise les dernières nouveautés technologiques. Le choix de ces caractères aurait donc connoté la technologie et, par extension, le futur. De la même manière, quand Alain Bublex intègre le Mont Fuji en arrière-plan de paysages occidentaux, ses images semblent devenir contemplatives. Hoai-Tran Bui fait remarquer que dans les films de science-fiction où le phénomène de globalisation est avancé et où les limites culturelles n’existent plus, les réalisateurs font souvent le choix de prendre les cultures étrangères comme un « costume » plutôt que de les envisager sous l’angle de la « collaboration », de la coexistence de plusieurs cultures. Dans Blade Runner 2049, par exemple, l’histoire raconte l’aventure de personnages, pour la plupart blancs, dans un décor qui semble être un quartier du centre-ville de Tokyo. Les éléments japonais servent surtout à exprimer l’idée d’altérité, de monde parallèle. Dans Wipeout, TDR semble peu se préoccuper de la signification des symboles dans leur culture d’origine mais semblent plus intéressés par ce que va y percevoir un public occidental. On peut aussi penser ici à l’aspect agréable de se promener dans une ville dont on ne comprend pas les signes. On n’y est pas happés mentalement par les publicités ou les signes directionnels devenus pure graphie. Les publicités sur mégaphone qui sillonnent les rues se transforment en une espèce de chant rituel. Et l’animation visuelle peut participer à une forme de poétique de l’environnement.

Paysage 13, Alain Bublex, 2016. Épreuve chromogène laminée diasec sur aluminium, 153 x 207 cm

Pour revenir à l’option de collaboration évoquée par Hoai-Tran Bui, on peut penser qu’en utilisant des symboles populaires et en les transformant en logotypes, TDR opèrent une forme d’hybridation des cultures d’un monde en voie de globalisation peut-être facilitée par l’essor des outils informatiques.

TDR avaient-ils pressenti le succès commercial de ces mélanges culturels comme en témoigne aujourd’hui la Korean wave ? À l’origine, ce phénomène était populaire en Extrême-Orient dans les années 1990, pour sa dimension locale et ses valeurs confucianistes. Il a progressivement mélangé les codes du divertissement américain, par la mise en avant de groupe de type boys band, par l’insertion de paroles fleur bleue en anglais, par la reprise de certains formats de télé-réalité et par une redéfinition des genres masculin et féminin. Ceci pour arriver, dans les années 2010, à une popularité mondiale. Cette propagation, Hee-Eun Lee l’explique par la stratégie des producteurs à mélanger l’inconnu et le familier pour rendre la K-pop plus abordable et ainsi atteindre certains marchés plus facilement. En tous cas, pour les étrangers interrogés dans l’étude de Dal Yong Jin, cette culture semble être identifiée par l’hybridité et le caractère « inauthentique ».

Ouverture

Le travail que mettent en place les Designers Republic sur Wipeout s’ancre dans un contexte de mondialisation et peut aujourd’hui faire écho aux idées liées au phénomène de glocalisation. Ce terme peut être entendu sous l’angle de l’articulation d’actions menées localement et de leur impact à l’échelle internationale, notamment relativement aux questions de production, en repensant, par exemple, les transports de marchandises ou d’informations, la façon dont les innovations technologiques peuvent réduire ou pas les interdépendances des villes dans leur consommation. Mais en terme de communication, on peut envisager la glocalisation sous l’angle des diversités culturelles, par la façon dont des entités internationales peuvent adapter leurs discours à certaines populations. Dans le domaine de l’alimentaire, l’exemple de Kit Kat est intéressant avec sa stratégie de diversification des produits dans chacune des régions japonaises. Plutôt que de proposer des biscuits standardisés, Kit Kat y incorpore des parfums locaux. Cela amène les japonais à ramener ces friandises comme cadeaux lors de leurs déplacements. Ce type de stratégie a permis à la marque d’être la plus vendue au Japon dans le domaines des confiseries. En observant les paquets des produits français Kit Kat, on voit qu’ils sont surtout dominés par la présence de la marque. À l’inverse les produits japonais mettent leur identité en retrait pour laisser place à l’illustration. La notoriété du produit ne fonctionne plus par sa distribution mondiale, sa renommée ou même simplement par l’argument de la qualité, mais plus par sa capacité à nouer des liens avec le consommateur et à s’adapter à un contexte local. De manière plus générale, il s’agit d’ajuster les signes par rapport aux codes de chaque culture. Une autre question, vis-à-vis de la glocalisation, est de savoir comment récupérer les histoires et les contextes présents derrière les images qui défilent sur internet. Les sites de partage d’images nous proposent des associations arbitraires sans que nous ayons les informations relatives à la fabrication des images. On pense au projet d’hôtel Mielparque Nikko Kirifuri, au Japon, conçu par Venturi, Scott Brown and Associates, Inc. où la structure du bâtiment est recouverte d’éléments décoratifs censés rappeler l’ambiance d’une rue piétonne de village nippon. Douze réunions ont été organisées par les architectes dans l’objectif d’être certains des significations de ces symboles pour les japonais. Pour Venturi, Scott Brown and Associates, Inc., il ne s’agissait pas de créer un imaginaire qui joue sur des caractéristiques plastiques mais un imaginaire mythologique qui provoque des souvenirs particuliers chez les autochtones.

Paquet Kit Kat japonais

Mielparque Nikko Kirifuri Resort, Venturi, Scott Brown and Associates, Inc. 1997

Le graphisme de Wipeout a l’air de considérer les modes de vie sous l’angle strict de la consommation, alors que les images pourraient peut-être inventer des langages nouveaux et inviter à penser une autre société. Comme le défend le graphiste critique Jan Van Toorn, l’enjeu pour le graphisme peut être aussi de réussir à s’émanciper du système symbolique dans lequel nous vivons. Les images que l’on nous propose sont celles avec lesquelles nous pensons et nous nous exprimons. Peut-être que la pratique du design fictionnel qui est aussi celle de TDR peut modifier cela, en créant des images « dissensuelles »13), pour reprendre les termes de Vivien Philizot. Les images de montage de TDR créent aussi des espaces de choc et de désaccord. Elles ouvrent des questions et agrandissent dans le passé récent des années 1990 les possibilités du futur.

- Rudy Van Der Lans, Design will eat itself, Emigre #70,The look back issue, 1994. [↩]

- Cet article reformule une partie du mémoire de Benjamin Vertu, étudiant aux Beaux-Arts de Nancy, en deuxième année de DNSEP communication. [↩]

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gameplay [↩]

- Liz Farelly, « Reputations : Ian Anderson », Eye Magazine, Printemps 2009 [↩]

- Metahaven, White Night — Before a Manifesto, 2008 [↩]

- Rudy Van Der Lans, « Design will eat itself », Emigre #70,The look back issue, 1994 [↩]

- Alain Bublex est un artiste plasticien contemporain né à Lyon en 1961. Après avoir étudié à l’École des beaux-arts de Mâcon, puis à l’École Supérieure de design industriel de Paris, il entre à la Régie Renault en tant que designer industriel. « Je voulais faire des voitures, eux voulaient faire des bénéfices. Nous ne nous sommes pas entendus très longtemps ». Il décide alors de rejoindre le monde de l’art, terrain plus propice à ses yeux pour aborder ses préoccupations premières, à savoir les moyens de transport et l’architecture. (source : Wikipédia et IAC-villeurbanne [↩]

- Martin Krampen, « Signs and symbols in graphic communications », Design Quarterly No. 62, 1965 [↩]

- « Special Interview with Ian Anderson », Idea Magazine No. 278, Janvier 2000 [↩]

- Les kanjis sont des signes empruntés pour la plupart au système d’écriture de l’ethnie chinoise han — littéralement donc des « caractères chinois » ou « sinogrammes ». Une caractéristique remarquable des kanjis, comme des sinogrammes en général, est le lien existant entre chaque signe et un ensemble de sens (jigi). [↩]

- Les katakanas sont des syllabaires utilisés dans le système d’écriture japonais pour transcrire les mots étrangers, les noms propres étrangers, les noms scientifiques des plantes et animaux, et les onomatopées japonaises. Ils peuvent également servir à mettre en valeur dans un texte des mots qui s’écrivent normalement en kanjis ou en hiraganas, ou à écrire un prénom japonais si l’on ne connaît pas le(s) kanji(s) qui le compose(nt). (source Wikipédia [↩]

- Rudy Van Der Lans, « Design will eat itself », Emigre #70,The look back issue, 1994 [↩]

- Dissensuel adj. antonyme de consensuel. Dissensus n.m. Divergence de sentiments, dissentiment. Absence de consensus constatée à l’issue d’une négociation. (source : wikipédia [↩]