La cÃīte ouest des Ãtats-Unis a connu un ÃĐpisode caniculaire au cours des mois dâaoÃŧt et septembre 2017. La chaleur du soleil nâÃĐtait cependant ressentie que lorsquâon sortait des espaces clos. AprÃĻs une heure quotidienne et climatisÃĐe dans les bouchons de lâHighway 101 et de lâInterstate 405, il ÃĐtait par exemple pÃĐnible de sortir de la voiture et de marcher sur le parvis de pierres blanches du Getty Research Center. En souvenir, en me rendant un matin à la bibliothÃĻque pour consulter les archives de David Antin, jâai pris une photographie avec un appareil numÃĐrique. Lâappareil avait conservÃĐ les rÃĐglages de la balance des blancs que jâavais rÃĐalisÃĐs le jour prÃĐcÃĐdent dans la salle de consultation sans fenÊtre et ÃĐclairÃĐe au nÃĐon. La lumiÃĻre de la photo est ÃĐtrangement bleue. Lorsque je consulte les photographies de documents prises au cours des trois semaines de travail dans les archives, leur couleur change en fonction de mes rÃĐglages jour aprÃĻs jour.

*

The William Carlos Williams Collection, 1902-1960 (E28Â – Plans, notes and drafts for Paterson III, PCMS-0024), The Poetry Collection of The University Libraries, University at Buffalo, The State University of New York â PubliÃĐ dans Susan Howe, Spontaneous Particulars â The Telepathy of Archives, New York, New Directions Books, 2014.

Le 21 aoÃŧt 2017, avant de me rendre à Los Angeles, je me suis rendu à New Haven pour consulter celles de Gertrude Stein à la Beinecke Rare Book & Manuscript Library. En sortant du bus Greyhound venant de New York, la lumiÃĻre ÃĐtait presque argentÃĐe. Lorsquâil y a trop de soleil, les yeux cherchent à sâadapter ce qui peut provoquer un lÃĐger vertige. Là , le vertige persistait. Dans un square tout proche de la bibliothÃĻque, des gens sâinstallaient et scrutaient le ciel. Ils regardaient lâÃĐclipse totale du Soleil, la premiÃĻre à passer au-dessus des Ãtats-Unis au XXI° siÃĻcle.

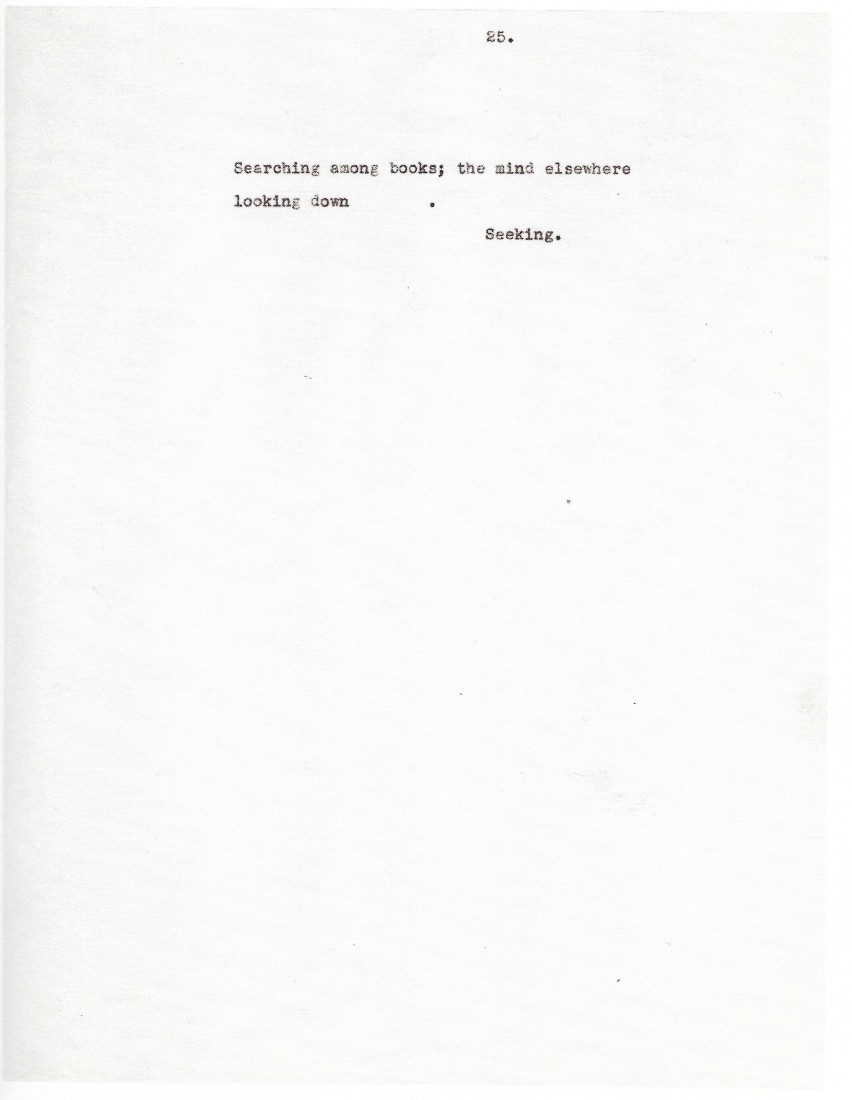

William Carlos Williams, finit la premiÃĻre section du Livre III de Paterson intitulÃĐe ÂŦ BibliothÃĻque Âŧ par une vision de vertige :

et la pauvre araignÃĐe

tisseuse, sur les toits, qui se prÃĐpare

. regarde en bas

En fouillant parmi les livres ; lâesprit ailleurs

regarde en bas

Cherche.

Dans une coÃŊncidence heureuse, le manuscrit rejoue la bÃĐance du vide. La sensation est proche de celle ressentie lorsquâon plonge dans un amas de documents. LâexpÃĐrience de lâarchive, de la bibliothÃĻque et de la lecture est corporelle. Dans son essai ÂŦ Persistance Âŧ, Lisa Robertson se sert de son corps comme dâun lutrin, il devient le lieu de contact avec le texte et à travers lequel le sens sÃĐdimente. A propos de son ÃĐcriture, Emily Dickinson dÃĐclare en 1885 dans une lettre à sa belle-sÅur Susan : ÂŦ Ãmerger de lâAbysse, et y rÃĐ-entrer câest la Vie, nâest-ce pas, ma ChÃĻre ? Âŧ

Plonger dans des documents, dans une lecture ou dans les interstices laissÃĐe par les blancs typographiques de lâÃĐcriture de Antin, induit un positionnement vertigineux. Ils sont le lieu dâune expÃĐrience visuelle paradoxale, à la fois sÃĐparation des mots et unification des membres des phrases, plongeon et lieu de repos.

*

Un an plus tard, menant un peu plus loin mes recherches sur Antin et la prÃĐsence inamovible du magnÃĐtophone dans son travail, je dÃĐbute un cours sur lâhistoire de lâenregistrement sonore et celle des techniques de reproduction de la voix. Pour illustrer un premier glissement entre invisibilitÃĐ et visibilitÃĐ des ondes sonores, je commence un de mes cours par la sÃĐrie de variations que le peintre Edvard Munch rÃĐalise au cours des annÃĐes 1890 autour du motif de Songe dâune nuit dâÃĐtÃĐ (La Voix). Ce qui mâintÃĐressait, et ce malgrÃĐ le titre qui se rÃĐfÃĐrait à William Shakespeare, câÃĐtait lâabsence de bouche et lâomniprÃĐsence des yeux. Au fond de chacun des tableaux, gravures ou dessins, on trouve une sorte de ÂŦ i Âŧ parfois inversÃĐ, formÃĐ par le soleil et son reflet sur lâeau. Une forme typographique apparaÃŪt pour signifier un objet naturel et son image projetÃĐe. Le sujet de la voix devient chez Munch celui de la lumiÃĻre et de sa perception. Si le personnage fÃĐminin principal tourne le dos au soleil et fixe le spectateur, le regard de ce dernier finit immanquablement par se poser sur le soleil couchant. Je retrouve un mÊme point aveuglant dans Le Soleil de 1909. Cette fois le sujet nâest pas seulement le reflet, mais aussi lâexplosion du spectre lumineux. Cette lumiÃĻre rÃĐsonne avec celle brÃŧlante du Getty.

*

ÂŦ le soleil se lÃĻve à intervalles rÃĐguliers plus ou moins rÃĐguliÃĻrement à lâest cela relÃĻve de lâordre de la nature et il se couche à lâouest Âŧ, ÃĐcrit David Antin. Le poÃĻte et critique nâaimait pas particuliÃĻrement les couchers de soleil, ses descriptions sont souvent terre-à -terre et lapidaires. Plus encore, les couchers de soleil sont pour lui ÂŦ douteux Âŧ ou leur couleur rose est le produit de la pollution. Ce nâest pas le romantisme quâils peuvent ÃĐvoquer qui le prÃĐoccupe, mais ÂŦ lâeffet de la lumiÃĻre dÃĐclinante sur la visibilitÃĐ Âŧ. De mÊme pour lâÃĐclat des explosions des bombes atomiques. La lumiÃĻre aveuglante nâest pas rÃĐvÃĐlatrice dâun apogÃĐe de la technique militaire, ni la trace visuelle dâune destruction, elle ÂŦ appartient [âĶ] au systÃĻme mÃĐtaphorique que nous devons mobiliser lorsque nous essayons dâinterprÃĐter les peintures [ici celles de Rothko] Âŧ. Elle est entrÃĐe dans la culture visuelle. Comme un mot peut ÃĐvoquer un champ sÃĐmantique, une peinture abstraite convoque les effets des perceptions lumineuses concomitantes. Les yeux brÃŧlent ainsi à la vue des Åuvres dâAd Reinhardt â à la saturation des noirs des tableaux rÃĐpond la saturation des blancs des murs de la salle dâexposition. La pupille se contracte. Et quand Antin rÃĐflÃĐchit à la camera obscura, il parle de soleil et dâÃĐclipse tout en se demandant si les yeux dâAristote ont pleurÃĐ lorsquâil a essayÃĐ de regarder le soleil.

*

ÂŦ Notebook 1979 Âŧ

Archives David Antin

Getty Research Institute

2008.M.56/Antin

Box 2, F 6

DÃĐc 30

[xxx] Jeannette a appelÃĐ et Elly lui a demandÃĐ si elle avait aimÃĐ le livre sur la vision. Jeannette avait alors un problÃĻme terrible aux yeux â celui auquel on avait retirÃĐ la cataracte est entiÃĻrement aveugle â et lâautre a une mauvaise vue à cause dâun glaucome naissant, le stress et sa peur de devenir complÃĻtement aveugle. Le livre quâElly lui avait donnÃĐ pour NoÃŦl ÃĐtait un livre philosophique â mais pratique pour sâexercer seule à avoir une meilleure vue, quels que soient les problÃĻmes dont vous souffrez [xx]. ÂŦ Je nâai pas pu lire. Il mâa fait pleurer, Âŧ fut la rÃĐponse de Jeannette.

*

DÃĐtail dâun schÃĐma de David Antin, David Antin Papers (Series ÂŦ Notebooks and diaries, 1959-2006, undated Âŧ, Box 1, F 3, Notebook II, 1964) ÂĐ Getty Research Institute

Les deux derniÃĻres pages sur les sept que Antin consacre à Bottom : On Shakespeare de Louis Zukofsky dans un carnet datÃĐ de 1964 commencent par cette citation :

Ce qui est essentiel pour les caractÃĻres ÃĐcrits, pour les mots, est le fait physiologique de lâamour, qui rÃĐsulte de la vue, sây accumulant, tout comme aux autres sens, et pÃĐnÃĐtrant lâintellect (qui, nullement dupe du Temps, ne fait dÃĐfaillir lâÅil), car lâart du poÃĻte doit informer et enchanter avec la vigueur de lâAmour (et avec les faiblesses de lâAmour, seulement parce quâelles sont nÃĐcessaires.)

Comme sâil cherchait à vÃĐrifier les spÃĐculations poÃĐtiques de Zukofsky, Antin trace sous cette citation le dessin du processus de vision esquissÃĐ dans le texte. Une flÃĻche qui part dâune boÃŪte de conserve pointe vers un Åil schÃĐmatisÃĐ. Dessous, on peut lire, reliÃĐ par deux courts traits, le mot ÂŦ CAN Âŧ. Sur la gauche, un peu au-dessus de lâÅil, Antin a tracÃĐ un cercle reliÃĐ Ã une oreille, elle aussi associÃĐe au mÊme mot ÂŦ CAN Âŧ. Juste devant ce mot se trouve un autre cercle, ouvert cette fois, qui semble reprÃĐsenter une bouche. Antin accompagne son schÃĐma dâune note encadrÃĐe : ÂŦ nommer câest retenir / garder dans lâoreille ou le cerveau Âŧ. Il illustre ainsi les diffÃĐrentes interactions entre le cerveau (le cercle), lâÅil et lâoreille (les deux schÃĐmatisations), la bouche (le signe indÃĐfini) et la chose vue (ÂŦ CAN Âŧ), points cardinaux entre lesquels, selon Zukofsky, naviguent les opÃĐrations de lecture, dâÃĐcoute, dâintellectualisation et dâÃĐnonciation. Ce faisant, il rabat la dimension poÃĐtique dans le domaine ordinaire â ÂŦ les faits physiologiques de lâamour Âŧ sont des fonctions qui ne concernent plus lâÃĐcriture mais une simple boÃŪte de conserve.

*

AloÃŊs Hofler, ÂŦ SystÃĻme des couleurs Âŧ, basÃĐ sur le schÃĐma publiÃĐ page 216 de Grundlehren der Logik un Psychologie, Leipzig-Vienne, Freytag-Tempsky, 1906.

Wittgenstein ÃĐcrit dans Remarques sur les couleurs : ÂŦ Le papier que voici est plus ou moins clair selon les endroits ; mais puis-je dire quâil est blanc à certains endroits et gris en dâautres ? â Certes, si je le peignais, je mÃĐlangerais en tout cas un gris pour les endroits plus sombres. Âŧ Le blanc, oÃđ quâil se trouve, sur une feuille de papier, comme fond à la simulation de page de mon logiciel de traitement de texte ou entre les membres des phrases dâAntin est une surface de projection des ombres, lâinscription dâun gris typographique plus ou moins dense.

La premiÃĻre section des Remarques philosophiques propose quant à elle que ÂŦ la re-prÃĐsentation octaÃĐdrique [des couleurs] est une re-prÃĐsentation synoptique de rÃĻgles grammaticales. Âŧ Plus loin en ouverture de la quatriÃĻme section il prÃĐcise :

ÂŦ 39. LâoctaÃĻdre des couleurs est grammaire car il dit que nous pouvons parler dâun bleu tirant sur le rouge mais non dâun vert tirant sur le rouge. Âŧ

Grammaticalement, jâai dans ma garde-robe un pantalon que je considÃĻre comme bleu mais que dâautres pensent gris, et un pull vert qui est lui perçu comme bleu. Dans une interview enregistrÃĐe au Centre Pompidou en 1982, David Antin parle des blancs typographiques comme des moyens de signifier des jonctures. En linguistique, ce sont les lieux de rencontre de deux morphÃĻmes, de deux syllabes. Grammaticalement, encore, ceux des segments dâune phrase.

*

The Charles Sanders Peirce Papers (Ms Am 1632 (60)) ÂĐ Houghton Library, Harvard University. PubliÃĐ dans Susan Howe, Spontaneous Particulars â The Telepathy of Archives, New York, New Directions Books, 2014.

Dans la section ÂŦ 1.133 – § 3. The Observational Part of Philosophy â 2 Âŧ des Collected Papers de Charles Sanders Peirce, on peut lire :Â

Au sujet de divers obstacles plus sÃĐrieux, je mentionnerai cependant une fois de plus lâidÃĐe que percevoir ce qui se trouve devant nous à tout moment est une chose extrÊmement facile. Mais le pire reste que tout homme devient plus ou moins imprÃĐgnÃĐ de ses opinions philosophiques [âĶ] Mais mÊme si elles sont justes, elles empÊchent la vÃĐritable observation autant quâune paire de lunettes bleues empÊchera un homme dâobserver le ciel bleu.

à ce constat dâÃĐchec de lâinterfÃĐrence de la perception, je prÃĐfÃĻre la proposition de Lisa Robertson qui dans ÂŦ Color / Rose Âŧ expÃĐrimente le port des lentilles roses pendant quelques jours. Selon elle, ÂŦ la lumiÃĻre et les couleurs ont perdu leur distinction Âŧ, le ciel est devenu violet et le lever de soleil est ÂŦ teintÃĐ comme une tasse de cafÃĐ vive et irisÃĐe offerte en cadeau de mariage et sur laquelle lâapparition du soleil levant est acculÃĐe dans la partie la plus profonde de la tasse. Âŧ Si les nouvelles lentilles suppriment la mauvaise humeur, elles permettent aussi de penser et dâobserver le monde comme une profondeur. Le rose nâa alors rien à voir avec le dÃĐsir, plutÃīt avec lâexpÃĐrience de lâintÃĐrieur dâun corps. ÂŦ Les pores ouverts de la peau reçoivent et diversifient les images Âŧ, ÃĐcrit-elle.

*

La premiÃĻre image de David Antin que jâai vue ÃĐtait une vidÃĐo sur Youtube. Quelquâun avait uploadÃĐ une captation du dÃĐploiement de ses Sky Poems à Santa Barbara en 1987. On le voyait interviewÃĐ avec une veste et un chapeau blancs commentant les poÃĻmes qui sâinscrivaient dans le ciel. La traduction de la lumiÃĻre sur la bande, puis de la bande vers la plateforme numÃĐrique a rendu le ciel bleu ÃĐlectrique. Lâimage vibre et tire franchement sur le blanc lorsque la camÃĐra se tourne vers le soleil et que le transfert sur bande ne permet plus dâaccepter autant dâinformation lumineuse. Elle devient rÃĐellement surexposÃĐe et permet à peine de voir la vapeur dâeau blanche tracer les lettres sur le fond bleu du ciel. Par souci de transposition documentaire, le ciel devient un monochrome violet lorsquâapparaÃŪt une version numÃĐrique en fin de bande. Dans une autre vidÃĐo tournÃĐe à lâoccasion de la seconde ÃĐdition des Sky poems en 1988, les couleurs de lâimage sont saturÃĐes. Le ciel et la mer sont dâun violet profond, les blancs sont oranges, la peau dâAntin est rouge et le vert des pelouses et des palmiers est entiÃĻrement irrÃĐel. Le passage par les diffÃĐrents transferts illustre la valence de la reprÃĐsentation des signes du monde naturel.

Dans son Autobiography of Red, Anne Carson ÃĐcrit que les adjectifs ÂŦ ont la charge de tout attacher dans le monde à sa place dans sa particularitÃĐ. Ce sont les loquets de lâÊtre. Âŧ Comme tout loquet, il est possible de les dÃĐfaire. Câest ce quâelle fait dÃĻs le titre en transformant lâadjectif ÂŦ rouge Âŧ en nom, et de surcroÃŪt en nom propre.

*

Le systÃĻme des rÃĐfÃĐrents sâest constamment distendu au cours de cette recherche. LâÃĐcriture des textes sur et autour dâAntin a commencÃĐ en retard, et à rebours. Jâai dâabord dÃĐcouvert les premiÃĻres traductions françaises des recueils dâAntin. Elles mâont conduit, accompagnÃĐ de Jean-François Caro, à travailler à une traduction du recueil parler aux frontiÃĻres. David Antin ÃĐtait alors encore en vie. Puis, toujours avec Jean-François Caro, il a semblÃĐ nÃĐcessaire de pallier à lâabsence de traductions de ces textes critiques sur lâart et la littÃĐrature. Ce nâest quâensuite, aprÃĻs leur publication, que jâai pu me rendre dans les archives du poÃĻte. Antin ÃĐtait entre temps dÃĐcÃĐdÃĐ.

Je nâai connu la prÃĐsence physique et la voix dâAntin quâà travers les quelques vidÃĐos disponibles en ligne. Une fois pourtant, jâai failli lâentendre. CâÃĐtait au tÃĐlÃĐphone, à Bruxelles, mais câest Jean-François Caro qui lui parlait pendant que jâÃĐtais à cÃītÃĐ. Jean-François se souvient ainsi de la scÃĻne :

CâÃĐtait le lundi 12 octobre 2015. [âĶ] Nous attentions la rÃĐponse dâAntin au sujet du contrat dâachat de droits.

à lâÃĐpoque, nous partagions un bureau place Loix. Nous ÃĐtions vraisemblablement ensemble ce jour-là , et nous avons convenu dâappeler dans la soirÃĐe [âĶ]. Je me souviens de deux coups de tÃĐlÃĐphone, lâun sur la terrasse du Dillens [un bar prÃĻs de notre bureau], lâautre dans mon salon. Le premier coup de fil, câest forcÃĐment moi qui ai dÃŧ le passer, et je suis tombÃĐ sur Eleanor, dont je me souviens de la voix grave, chaleureuse et teintÃĐe dâironie. Dans [un] e-mail, Charles Bernstein nous disait quâil arrivait à David de ne pas rÃĐpondre aux e-mails, et parfois oubliait certaines choses. [âĶ] Eleanor clarifie la situation : David nâavait pas oubliÃĐ, il ÃĐtait trÃĻs heureux dâapprendre notre projet, mais nâarrivait pas à lire le document. Je pense quâelle mâa proposÃĐ de rappeler un peu plus tard, pour lâune ou lâautre raison. Et câest ce que nous avons dÃŧ faire : nous sommes rentrÃĐs chez moi, et soit nous avons rappelÃĐ, soit elle nous a rappelÃĐs.Â

[âĶ]. La voix de David ÃĐtait lointaine, trÃĻs affaiblie, sa diction laborieuse, parfois difficilement comprÃĐhensible. Il ÃĐtait visiblement â audiblement ? â malade, mais semblait tout à fait lucide, plaisantant sur ces lettres trop petites quâil nâarrivait pas à lire.

Nous avons finalement renvoyÃĐ un document avec des lettres plus grosses.

*

The Charles Sanders Peirce Papers (Ms Am 1632 (52)) ÂĐ Houghton Library, Harvard University. PubliÃĐ dans Susan Howe, Spontaneous Particulars â The Telepathy of Archives, New York, New Directions Books, 2014.

LâÃĐtÃĐ dernier, je prÃĐparais une sÃĐrie de cours autour de la poÃĐtesse Susan Howe. Dans son essai ÂŦ The Disappearance Approach Âŧ, elle revient sur la mort de son mari Peter Hare, disparu deux ans plus tÃīt. Le texte est pour elle lâoccasion de parler du vide laissÃĐ par sa disparition à travers son expÃĐrience des manuscrits. Elle ÃĐcrit par exemple :

Une trace peut-elle Être la chose dont elle donne la trace, fixe comme jamais, rÃĐelle comme jamais â un ensemble choisi de fragments dâÃĐcho ?

Quelques annÃĐes plus tard, dans Spontaneous Particulars – The Telepathy of Archives, elle publie un manuscrit du philosophe sur lequel se mÊlent ÃĐcriture et dessin, comme une forme de rÃĐbus qui nâaurait pas tout à fait stabilisÃĐ son statut. ÂŦ The eye has me / LâÅil me possÃĻde Âŧ. Dans The Midnight, elle ÃĐcrivait dÃĐjà :

Bien quâun signe soit compris comme consubstantiel à la chose ou à lâÊtre quâil reprÃĐsente, mot et image sont essentiellement rivaux. Lâespace transitionnel entre image et ÃĐcriture est souvent une zone de conflit. Ici nous devons dÃĐparer.

à lâimage des conflits entre lettre et dessin repÃĐrÃĐs par qui tombe sur le rÃĐbus de Peirce, les diffÃĐrentes expÃĐriences visuelles et sonores autour des textes et des archives dâAntin sont des expÃĐriences oÃđ les signes dÃĐparent les uns des autres, comme deux vÊtements qui ne devraient a priori pas Être portÃĐs ensemble, mais dont lâassemblage construit un sens. Elles sont chacune des complÃĐments qui se rattachent à la comprÃĐhension textuelle et visuelle des textes dâAntin.

*

RenÃĐ Descartes, ÂŦ Des images qui se forment sur le fonds de lâÅil Âŧ, La Dioptrique, in Discours de la mÃĐthode pour bien conduire sa raison et chercher la vÃĐritÃĐ dans les sciences, plus la Dioptrique, les MÃĐtÃĐores et la GÃĐomÃĐtrie qui sont des essais de cette mÃĐthode, Leyde, Imp. Ian Maire, 1637, p. 36 ÂĐ Bnf

Dans son poÃĻme parlÃĐ ÂŦ mÃĐmoriser enregistrer reprÃĐsenter Âŧ, David Antin dÃĐcrit la reprÃĐsentation extrÊmement schÃĐmatique dâun Åil qui illustre le TraitÃĐ dâoptique dâAlhazen, ÃĐcrit entre 1015 et 1021 â ici sa version latine typographiÃĐe de 1572. Il compare sa description à une camera osbcura. Plus loin, Alhazen aplatit lâÅil comme si un anatomiste avait cherchÃĐ Ã transformer un ÃĐcorchÃĐ en tableau abstrait et gÃĐomÃĐtrique. Dans Le Dioptrique, RenÃĐ Descartes revient sur lâoptique dâAlhazen et montre à son tour à plusieurs reprises un Åil gÃĐomÃĐtrisÃĐ accompagnÃĐ cette fois dâun homme barbu qui en observe le fonctionnement.

Giorgio Agamben ÃĐcrit à son propos dans ÂŦ Le Je, lâÅil et la voix Âŧ :

à travers le dÃĐdoublement ironique que lâimage met en Åuvre, lâÅil qui regarde devient lâÅil regardÃĐ et la vision se transforme en un ÂŦ se voir voir Âŧ, en une reprÃĐsentation au sens philosophique, mais aussi au sens thÃĐÃĒtral du terme.

Quâil sâagisse de lâÃĐnuclÃĐation distanciÃĐe de Descartes ou des situations dâobservations chez Antin, la perception visuelle devient lâendroit dâune interrogation de reprÃĐsentations du sujet regardant et observant. Les descriptions et les rÃĐcits dâobservation sont pour Antin des moments oÃđ il sâobserve regarder. Comme les rÃĐcits biographiques et les expÃĐriences personnelles dont il parsÃĻme lâensemble de ses poÃĻmes parlÃĐs, ils passent par le filtre de leur narration en public. Les blancs de leur transcription typographique deviennent alors lâimage rythmÃĐe de cette nouvelle couche. Non pas seulement la partition dâune lecture qui mimerait lâoralitÃĐ, mais le lieu dâune reprÃĐsentation destinÃĐe au spectateur devenu lecteur.

*

Dans un carnet de 1973, Antin rÃĐflÃĐchit à la maniÃĻre de jouer avec lâattention dÃĐclinante des spectateurs lors de ses longues performances. AprÃĻs avoir envisagÃĐ diffÃĐrentes stratÃĐgies sonores ou narratives, il propose quâil faut ÂŦ [f]ournir â xx â une image dâordre â ou plutÃīt plus particuliÃĻrement de xxx relations Âŧ. Souvent Antin dit ainsi rechercher une forme dâaccord avec le spectateur au cours de ses performances. Les blancs seraient la matÃĐrialisation vide de ces relations.

Dans Eros the Bittersweet, Anne Carson ÃĐcrit que le ÂŦ pouvoir de sÃĐparation de lâespace Âŧ est une donnÃĐe fondamentale du dÃĐsir. ÂŦ Un espace doit Être maintenu sinon le dÃĐsir sâÃĐteint Âŧ, ÃĐcrit-elle encore. LâÃĐrotisme ou le sentiment amoureux se construit autour dâune figure gÃĐomÃĐtrique, un circuit à trois points oÃđ interagissent lâamoureux, celui qui est aimÃĐ et ce qui se trouve entre eux deux, un espace signe de lâÃĐloignement, du manque et du dÃĐsir. Dans ce triangle, la forme nominale du dÃĐsir se mue en verbe et ÂŦ ÃĐlectrifie Âŧ les transformations ÃĐventuelles. Et selon elle, une des maniÃĻres possibles dâactiver ce verbe se situe dans lâaction du regard. ÂŦ Jeter un coup dâÅil peut Être un [âĶ] projectile puissant Âŧ dans ce triangle dâÃĐnergie. Dans certains poÃĻmes, les paupiÃĻres font dâailleurs vibrer lâintervalle sÃĐparant deux personnes. ÂŦ Et quelque chose devient visible sur le chemin triangulaire oÃđ les volts se dÃĐplacent, quelque chose qui ne serait pas visible sans la structure tripartite. Âŧ Antin lui dÃĐcrit une fumÃĐe blanche qui lors de sa transaction avec le public rend les silences visibles et dâune certaine maniÃĻre matÃĐriels. Comme lâoctaÃĻdre des couleurs propose des relations grammaticales entre des points gÃĐomÃĐtriquement situÃĐs, les silences des blancs typographiques rendent visibles les projections de dÃĐsir dâatteinte de lâauteur et du lecteur par lâintermÃĐdiaire du texte.