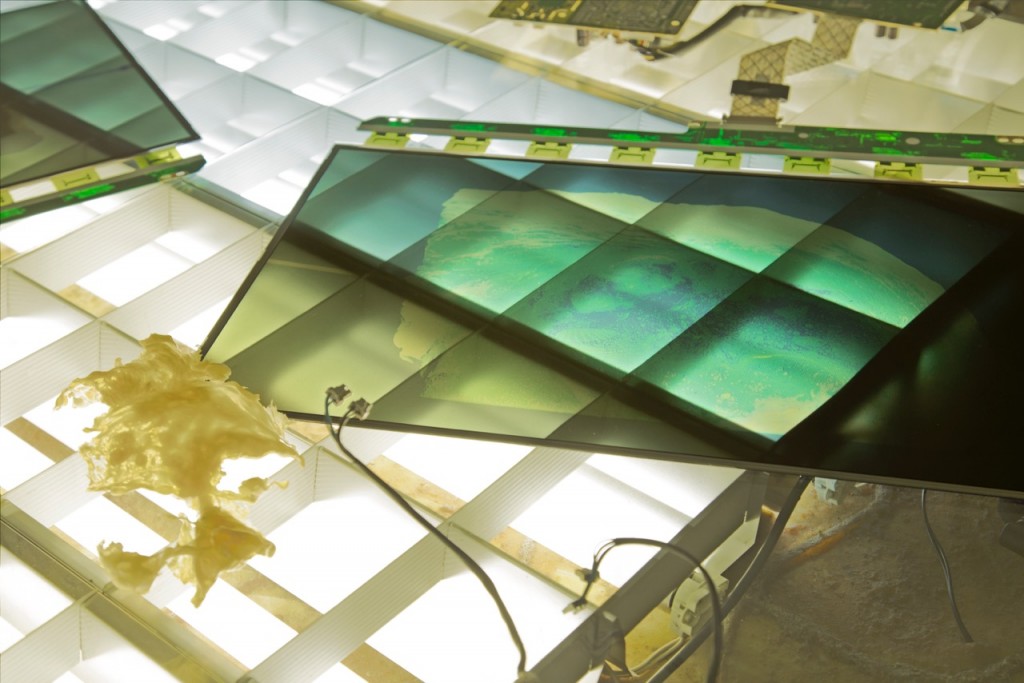

Vue de l’exposition de Chloé Delarue, TAFAA – TECH SENSE ORNAMENT, au collège Adam Billaut, Nevers – Parc Saint Léger hors-les-murs

Qu’est-ce qui fait peur aujourd’hui ?

Je me souviens avoir entendu Ariane Mnouchkine poser cette question à ses comédiens, il y a une dizaine d’années, dans un documentaire sur la mise en scène de son Tarfuffe : qu’est-ce qui fait peur aujourd’hui ? À l’époque, elle abordait, avec cette mise en scène, le durcissement d’un Islam devenu de plus en plus « bigot ». Aujourd’hui, c’est à une réponse un peu différente que renvoie l’exposition de Chloé Delarue pour le Parc Saint-Léger hors-les-murs, à un autre type d’angoisse, plus diffuse, plus insidieuse. Qu’est-ce qui nous fait peur aujourd’hui ? Dans le désordre : le transhumanisme1 . La dépossession de soi et de toutes ses « données » par les petits génies de la Silicon Valley. La destruction de la nature et de son corollaire, le corps humain. Angoisses qui semblent culminer dans le syndrome auquel l’installation de Chloé Delarue donne une remarquable expression plastique, appelé le syndrome de Capgras, et qui se manifeste, chez les personnes qui en sont atteintes, par la croyance paranoïaque que leurs proches ont été remplacés par des sosies. Apparemment connu depuis 1923, le syndrome ne s’explique donc pas par la prolifération des « secondes vies » telles qu’on peut en développer aujourd’hui sur internet. Cependant l’image qu’en donne l’artiste lie sans ambiguïté cette maladie aux progrès de la dématérialisation de l’individu et de son propre corps liée à l’essor récent de la technologie.

Vue de l’exposition de Chloé Delarue, TAFAA – TECH SENSE ORNAMENT, au collège Adam Billaut, Nevers – Parc Saint Léger hors-les-murs

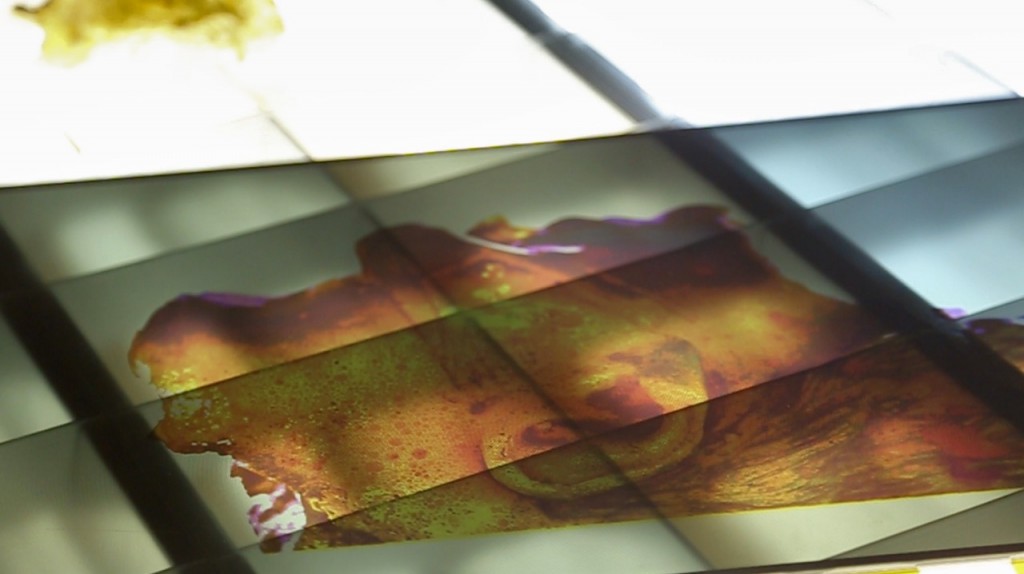

Grande est la fascination mêlée de dégoût que peut inspirer, dès l’entrée dans la petite pièce close du collège Adam Billaut de Nevers, la forte odeur de caoutchouc chauffé et de bitume (peut-être hallucinatoire, elle aussi) qui se dégage de cette installation. Si Chloé Delarue a déjà employé le caoutchouc naturel précédemment, c’était plutôt pour sa capacité à évoquer la peau humaine, lorsqu’il est étiré en surfaces fines et déchiquetées ; mais ici, la flaque jaunâtre qui constitue la pièce principale de l’exposition ressemble plutôt à une monstrueuse flaque de graisse fondue et solidifiée, comme on en découvre (si j’en crois mes lectures, notamment de W. G. Sebald et de son De la destruction) autour des cadavres calcinés des victimes de bombardements incendiaires. À la surface de cette matière organique surnagent des éléments high tech en fonctionnement, branchés sur plusieurs prises électriques, qui figurent à la fois le squelette de ce monstre et ses organes vitaux, comme mis à nus par la destruction du corps. Écrans désossés, réduits à l’état de feuilles translucides jetant encore une faible lumière, composants électriques, carcasses d’ordinateurs sous tension alimentés par un réseau de câbles noirs, et l’électricité qui traverse l’ensemble, comme pour tenter de le maintenir en vie. La matière du corps se délite et révèle son secret, l’implant technologique au plus profond de nous, au plus intime. Au mur, sur un écran plat tourne en boucle une image digne des meilleurs Alien : un liquide noir visqueux dégouline d’un amas fibreux, informe, méconnaissable. C’est, à ce qu’explique l’artiste, du polystyrène en pleine déliquescence : attaqué par un cocktail de composants chimiques dont je n’ai pas précisément retenu la recette, le polystyrène fond, s’affaisse, et semble redevenir élémentaire, c’est-à-dire pétrole.

Vue de l’exposition de Chloé Delarue, TAFAA – TECH SENSE ORNAMENT, au collège Adam Billaut, Nevers – Parc Saint Léger hors-les-murs

Sur les écrans et au sol s’éparpillent des fragments de visages humains moulés, eux aussi, dans le caoutchouc. Oreilles, nez, mentons se dégagent (péniblement) de la matière épaisse, comme une série d’essais ratés d’un processus de fabrication de clones. Façonnés chacun à partir du visage de Solid Snake (héros du jeu vidéo Metal Gear), ils sont une allusion directe, selon Franck Balland, le commissaire de l’exposition, au concept de « société de la reconnaissance permanente ». De quoi s’agit-il ? De la collecte et de l’indexation de tous les aspects qui permettent d’identifier un individu, et notamment de ses données physiologiques : rétine, voix, empreintes digitales, ondes cérébrales, écartement des yeux, etc. S’équiper de prothèses faciales deviendrait donc, à terme, la seule manière de retrouver l’anonymat, quitte à en passer par la monstruosité et la déformation.

Vue de l’exposition de Chloé Delarue, TAFAA – TECH SENSE ORNAMENT, au collège Adam Billaut, Nevers – Parc Saint Léger hors-les-murs

Pendant les deux jours de mon séjour à Pougues-les-eaux, force est de constater que les conversation sont allées bon train. Comme aiguillée par la présence de cette œuvre, notre petite communauté campagnarde et éphémère s’est attaquée aux questions d’écologie, de surveillance, de montée de l’extrême droite et de domination par la technique, de cryogénisation et de toutes ces choses qui, chez chacun d’entre nous, correspondait à une inquiétude pour le futur de l’humanité. Chloé Delarue et son compagnon Florimond Dupont nous ont ainsi raconté leur traversée en voiture de la Silicon Valley, un voyage qu’ils ont entrepris afin de se confronter à la réalité matérielle de cet empire cybernétique. Le récit de leur exploration est aussi décevant que révélateur : circonscrits à l’intérieur de leur voiture, toujours en mouvement, les deux artistes n’ont eu de cesse de chercher des refuges pour garer leur voiture dans un environnement qui n’offrent rien à voir aux touristes ni aux regards curieux. Ils se sont vus peu à peu repoussés à l’extérieur de ce qu’il est difficile d’appeler une ville, de même que tout le « petit peuple » pourtant nécessaire à l’entretien et à l’approvisionnement des bâtiments des grandes compagnies, à l’intérieur desquels se retranchent leurs employés. Chloé Delarue en tire une série photographique ambigüe, qui démontre la profonde contradiction qui traverse ces archipels véhiculant une idéologie technophile : la perfection du corps, son amélioration par la technique ne peut se faire qu’au prix de l’asservissement d’autres corps traités comme des outils, et cantonnés aux basses tâches liées aux aspects les plus sales du corps des dominants (évacuer leurs déchets, nettoyer, leur apporter ce qu’ils consomment).

Vue de l’exposition de Chloé Delarue, TAFAA – TECH SENSE ORNAMENT, au collège Adam Billaut, Nevers – Parc Saint Léger hors-les-murs

Ce qui rendait l’installation de Chloé si réussie, c’est sans doute la manière dont elle parvenait à mettre en image tout cela : la façon dont certains regardent l’humain comme une agrégation de données quantifiables. Donner au plus grand nombre des outils servant à récupérer un maximum de données sur leurs utilisateurs ; conserver, traiter, commercialiser ces données ; envisager, dans un futur proche, la possibilité de répliquer quelqu’un en « restaurant » toutes ces données dans un autre « système » que celui, trop imparfait, d’un corps humain.

Plus fondamentalement, j’ai réalisé que cette exposition m’obligeait à formuler la pensée sous-jacente à cette entreprise catastrophique de quantification (et de domination) du monde par une poignée d’humains aux mains desquels se retrouvent des outils trop puissants. Faisant leur lit de l’angoisse que ne manque pas de soulever la façon dont le modèle occidental néo-libéral va dans le mur, un certain « esprit du temps » déguise, par une représentation ambigüe de la technologie et de ses progrès, un véritable nihilisme. C’est-à-dire, au fond, une vision de l’espèce humaine comme une espèce nuisible dont la disparition pure et simple est d’ores et déjà annoncée. À ce petit jeu, les artistes, la culture ne sont pas en reste. Je regarde la série Westworld. Comme beaucoup, je me suis sans doute laissée avoir par l’aura de nouveauté qui entoure la série au regard du contexte actuel. Il faut pourtant bien avouer que l’accès de robots ultra-perfectionnés à la conscience est une recette extrêmement classique des scénarios de science-fiction. Dans Westworld, les robots sont équipés d’un système/processeur/algorithme (« or whatever » comme diraient les Américains) qui leur permet de traiter les données que leur fournissent leur environnement avec un niveau de finesse égal à celui d’un cerveau humain – comme si l’esprit humain n’était que cela, une somme d’informations. Ce n’est qu’en effaçant leur mémoire tous les soirs, pour les faire revivre un scénario plus ou moins figé chaque matin, que les humains parviennent à garder le contrôle sur les robots en bridant le développement de leur intelligence. La série nous fait suivre avec attention (avec émotion ?) l’émancipation de plusieurs de ces robots, grâce à un ressort scénaristique qui croit sans doute faire référence à Freud, soit la résurgence dans les rêves des robots d’images fortes et de souvenirs traumatiques. La comparaison entre les personnages des robots, sincèrement bouleversés par le ressouvenir d’amours, de traumas, de désirs enfouis, et les personnages humains, tous plus stupides les uns que les autres, n’utilisant qu’une partie extrêmement réduite de leur cerveau, pour se vautrer dans le meurtre, la luxure et l’égoïsme forcené, n’est évidemment pas favorable à l’humain. À quoi bon tenter de sauver cette espèce qui s’évertue à créer les conditions de sa propre extinction ?

Comble de l’ironie, ce genre de représentations extrêmement nihilistes est en fin de compte la réponse du système néo-libéral à l’angoisse qu’il génère. Comme la théorie économique qui le sous-tend, il est capable d’absorber les critiques de ses détracteurs, et de produire lui-même le récit de son autodestruction — pour en faire un commerce lucratif. Je suis rentrée chez moi, et me suis plongée dans la lecture de l’excellent ouvrage Decolonizing Nature de T. J. Demos. Ses mots résonnaient particulièrement en moi, alors que je repensais à la manière dont, à Pougues-les-eaux, pourtant entourée de parcs et de champs, j’avais sombré dans le catastrophisme. Démontant les mécanismes par lesquels la culture contemporaine met en scène notre futur comme celui d’une apocalypse politique et environnementale, l’auteur s’élève contre ce nihilisme et établit « l’urgence qu’il y a à réunir un élan politique autour de l’écologie au temps présent ». Ils sont nombreux, ceux qui travaillent à changer les choses. Ils n’ont pas attendu que certains auteurs théorisent l’ère de l’anthropocène ou du « post-humanisme » pour savoir que le rapport entre l’homme et la nature était précieux, et pour mettre en œuvre, par les moyens de l’art notamment, les conditions d’une véritable révolution.

TAFAA – TECH SENSE ORNAMENT

CHLOÉ DELARUE

Du 18 novembre 2016 au 24 février 2017 au collège Adam Billaut, Nevers

Vue de l’exposition de Chloé Delarue, TAFAA – TECH SENSE ORNAMENT, au collège Adam Billaut, Nevers – Parc Saint Léger hors-les-murs

- Courant de pensée qui repose sur beaucoup de fantasme et une bonne dose d’escroquerie scientifique, selon lequel l’espèce humaine avancerait vers un futur entièrement technologisé lui permettant de s’améliorer et de s’émanciper des limites imposées par sa condition — d’être mortel, notamment. [↩]