Ikko TANAKA, Kanze Noh Play, 1981

Le japonisme échappe à l’appréhension autant que le Japon : il propose un répertoire de formes identifiables (soleil rouge, fleurs de cerisier, geisha, paravent, kanji…), mais renvoie à une vision occidentale, un imaginaire d’expositions universelles du 19e siècle. Mais à quoi tient son écart avec ses modèles ? Un effet de stylisation ? Une réduction incomplète ? À moins qu’il n’en diffère intégralement, absent de tout « esprit des formes » purement japonais ? Si le japonisme manque nécessairement le propre de la culture japonaise (et que le gaïjin manque immanquablement), ne serait-il par l’occasion de l’affranchissement de tout modèle ? Car pour le gaïjin, finalement, le japonisme, c’est une rencontre avec toutes les incompréhensions liées à l’impossible saisie de la dimension sémiotique, au profit d’une dimension métaphorique déliée.

Ikko Tanaka, Graphic Art Botanical Garden, 1990

Ce n’est certes pas le visiteur occidental de la rétrospective des affiches de Ikko TANAKA du musée d’art moderne d’Osaka qui contredirait cette idée. Outre ce qu’il reconnaît d’images clichés identifiables visuellement (geisha, acteur de Kabuki, samouraï, et kanji) et ce qu’il aura lu en anglais ou français sur les affiches exposées, à moins qu’il n’identifie des reprises par le maître japonais de signes visuels iconiques de l’art occidental (ainsi l’affiche Bauhaus devenue fleur – « Graphic Art Botanical Garden », 1990), que saisit-il de la logique de l’œuvre graphique de TANAKA ? La non-maîtrise non seulement de la langue japonaise mais de la logique même du système du kanji réduit-elle vraiment le champ de compréhension des affiches présentées ?

Ikko TANAKA, Morisawa, 1986

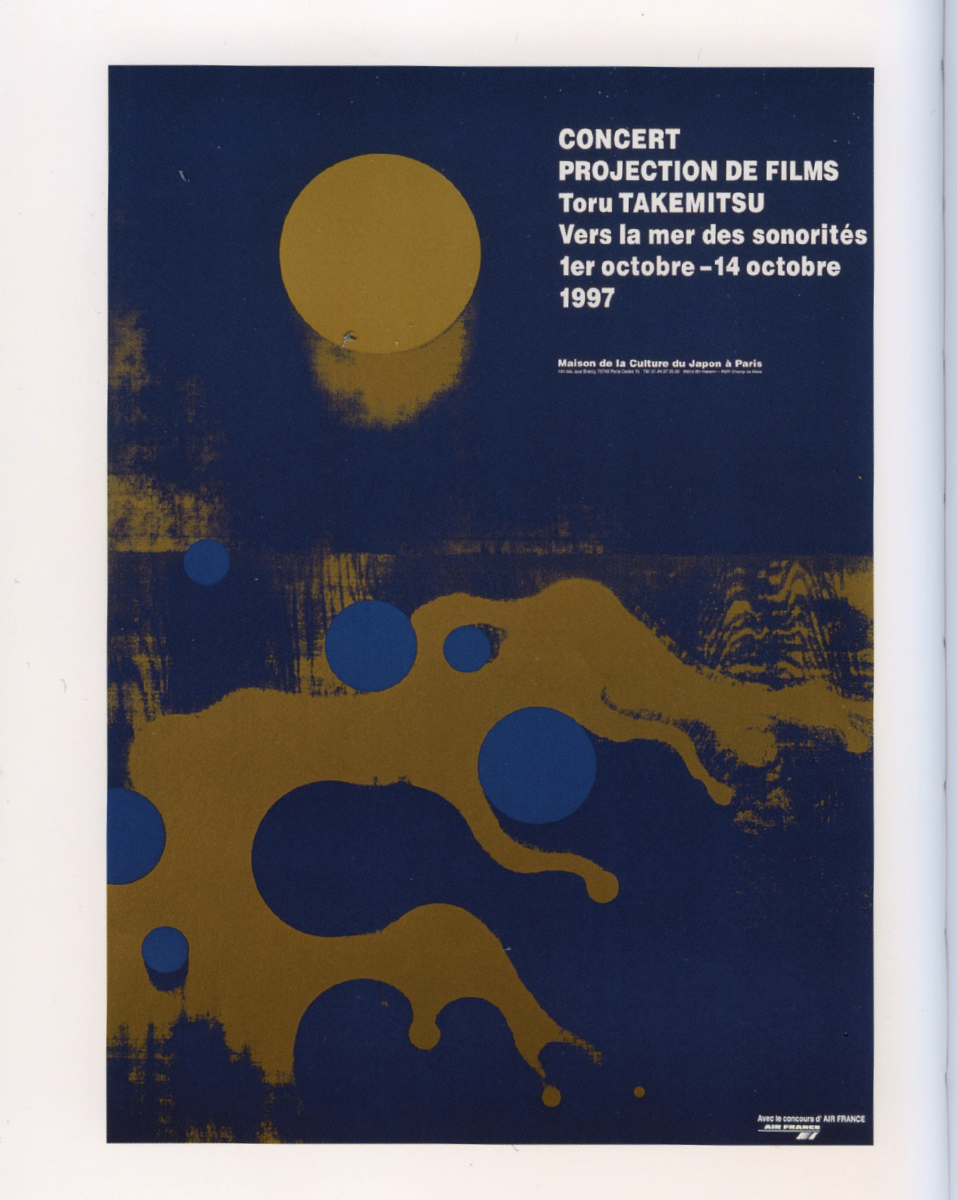

Selon quelle logique fonctionne l’affiche pour Morisawa, les composants d’un kanji étant éclatés sur la surface ? Le kanji est-il encore lisible ? Son éclatement joue-t-il une polysémie ? Ou bien est-ce une pure composition visuelle ? On serait alors tenté d’y voir autant de partitions de musique contemporaine, à interpréter librement mais rigoureusement – ainsi les signes de l’affiche dessinée pour Toru TAKEMITSU (Music Today, 1985) : la musique matérialisée par un flux porte les indications à interpréter. Des nouveaux kanji géométriques et colorés comme autant de notes ? Il n’est pas jusqu’aux aplats que l’on soit tenté d’attribuer un sens ou aux corps que l’on tâche de lire comme autant d’éléments constituant un kanji.

Ikko TANAKA, Dance Today, 1975

C’est une exposition d’œuvres intransitives, sans messages, sans fonction autre que purement visuelle mais non informative, que le spectateur parcourt. Mais n’est-ce pas aussi pour cela qu’elles sont ici exposées ? Non plus annonces ciblées mais signes contemplés : est-il nécessaire de les comprendre pour les apprécier ? De ce point de vue, alors, cette exposition est du japonisme – y compris pour les japonais. Ce n’est plus la perte d’un modèle qu’il faut déplorer, mais renouveler nos capacités de contemplation de l’œuvre : regarder une affiche comme un paravent, comme une calligraphie, comme une partition.

Ikko TANAKA, Toru Takemitsu, Music today, 1985

Les affiches de Ikko TANAKA sont comme la meishi (carte de visite) que vous tendra respectueusement tout nouvel interlocuteur. On croirait devoir y visualiser un nom, c’est une image qu’il faut lire. Et le gaïjin de conserver la carte à défaut d’en avoir copié les informations, quand le japonais conserve, de son interlocuteur, la façon dont son nom s’écrit — la prononciation d’un nom n’informe pas de l’écriture de son kanji. L’un garde une écriture générique, l’autre un dessin spécifique. Mais il n’y a plus ici d’interlocuteur dont il faudrait lire le nom. L’affiche n’informe de rien : la libération du signe de tout empire.

Ikko TANAKA, Nihon Buyo, 1981

« The Posters of Ikko Tanaka », The National Museum of Art, Osaka, jusqu’au 19 juin 2016.