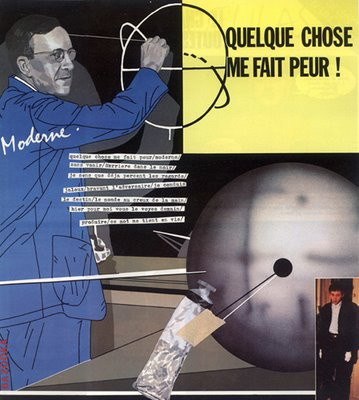

Bazooka, Moderne, quelque chose me fait peur

Dans le Art press d’Avril, Thibaut De Ruyter revient dans un très intéressant article sur cette actualité des formes modernes dans les langages artistiques, et il aurait pu parler aussi bien de graphisme. Ce que j’ai appelé sans doute imprudemment un « retour à l’ordre ». C’est-à -dire un retour à l’ordonnancement apparemment mesuré et économe du vocabulaire de la modernité, en contraste des dégueulis punks, des saturations complexes new wave, des maximalismes impurs post-modernes… Ce que la Documenta 2007 désignait en posant la question « Où en sommes nous avec la modernité ? ». Ce que la Documenta 12 évoquait en s’interrogeant sur une définition possible de la modernité en tant que notre éventuelle antiquité, soit l’horizon indépassable de l’art de la Renaissance jusqu’à , justement, la rupture moderne…

Précisément, avec une rigueur dont je n’ai sans doute pas assez fait preuve, Thibaut de Ruyter rappelle que le vocable moderne fait preuve d’une singulière polysémie. J’avais tenté de dessiner, avec légèreté totalisante et réductrice, mais aussi avec une volonté simplement synthétique, en guise de repères, deux moments de la modernité des images.

Une première, nourrie de la volonté d’en découdre avec le canon latin ancien tout fait de narrations et de mythologies antiques. À la recherche d’un autre langage plus conscient de lui-même. À la recherche d’autres filiations pré ou an-historiques, c’est à dire exogènes à l’histoire officielle de l’Occident : les primitifs, les civilisations africaines, océaniennes, ibères… On pourrait peut être d’ailleurs établir un parallèle entre cette volonté de rupture et celle de la Renaissance qui, pour sortir des « barbaries gothiques », s’en remet à la période précédent le moyen âge. À savoir un antiquité plus ou moins rêvée. Celle romaine qu’on a plus ou moins sous la main. Celle grecque plus prestigieuse car plus ancienne et qu’on doit plus ou moins réinventer.

Une deuxième modernité que j’ai pu qualifier de modernité tardive, m’apparaissait ensuite dans les années 50, et notamment dans nos disciplines appliquées. Comme un effort d’institutionnalisation des formes tumultueuses du programme initial de destruction de la tradition artistique. Un retour du moderne à sa famille étymologique modeste ou modérée. Un travail de formalisation qui constituerait, dans la dynamique de reconstruction de l’Europe et dans sa suite d’une partie de la planète, comme une réponse aux déflagrations, réelles celles-là , de la seconde guerre mondiale. Une période d’établissement d’un langage utile à vocation industrieuse et internationale. Non pas seulement un retour à l’ordre de l’ancien régime comme ce fut le cas chez certains plasticiens à l’issue de la première guerre mondiale. Mais plutôt un ordonnancement sclérosant des formes de la nouveauté.

Mais cette description sommaire manquait de finesse, voire simplement de documentation et d’objectivité. Comme le souligne de Ruyter, il faut écrire modernité au pluriel. Cette modernité qui relève autant de catégories mentales et épistémologiques, que de genres du langage, ou de régions de l’histoire différentes voire concurrentes. Les historiens, de l’art ou pas, ont désigné par cette étiquette la période succédant au Moyen-Âge, à partir de dates variées succédant plus ou moins au milieu du XVe siècle. D’autres ont ainsi qualifié l’époque commençant par le coup de force des Demoiselles d’Avignon en 1907. Certains ont fait finir la période aux années 1920 quand d’autres y ont vu l’affirmation du mouvement en arts et en architecture. D’aucuns, lettrés, en ont appelé à ce titre à la figure de Baudelaire. D’autres ont défendu que, comme le classicisme, le modernisme est aussi une catégorie du système de la mode. Voire même que ces deux notions peuvent fusionner dans une nouvelle acception de l’indémodable.

Ce qui signifie aussi que la modernité, comme le dit de Ruyter, « a pris des rides » et qu’il faut l’affubler aujourd’hui d’un isme qui montre combien son emploi s’inscrit aujourd’hui dans un jeu de référence plus ou moins savant. Un logos pluriel qui peut, comme le souligne Sabine Bretwieser, commissaire de l’exposition Modernologies, Contemporary Artists Reserching Modernity and Modernism conduire à un formalisme comme le système de la mode en raffole, un genre de néo-modernisme en forme de post-post-modernité, aussi bien qu’un genre de rétro-avant garde : l’idée que, dans notre époque ou toute idée de progrès et de futur apparaît presque comme une grossièreté, le passé moderne puisse être encore le lieu de nouvelles tendances, et des gisements de fond attenant, voire de possibles renouveaux, en tous cas d’un ressourcement.

Il faut en tous cas convenir que nombre de productions récentes se sont apparemment modernisées dans des citations explicites, plus ou moins distantes, plus ou moins critiques ou béates, plus ou moins détachées de leurs modèles, plus ou moins inventives. Des étagères Mondrian d’un Mathieu Mercier aux affiches très néo-avant-gardistes d’un Ludovic Balland et à tout ce climat de dénuement, de blancheur et de composition très typographiques, férues de grotesque bas de casse… on en a après la rigueur, le dénuement contrasté, les tumultes retenus de la vieille dame qui fut indigne et finit confondue dans les affectations momifiantes de l’esprit de sérieux…

Si cette modernité n’est pas tout à fait une antiquité, il se pourrait bien qu’elle apparaisse un peu à la manière dont l’antiquité semblait ressentie aux temps « modernes » de la Renaissance, de la Réforme et des Lumières : soit un genre d’horizon à l’aune duquel toute proposition se conçoit, et y compris dans ses perspectives de nouveauté et de progrès. La modernité qui se posait non seulement comme une table rase mais aussi comme une sorte d’achèvement de l’histoire a pu paradoxalement réussir son coup. Tout se qui se conçoit depuis semble ne pas pouvoir échapper à son impulsion. La Renaissance ne s’appelle pas le post-moyen âge ou la néo-antiquité…

La modernité qui n’est pas simplement une affaire de formes et de langages mais aussi d’idéologie. L’état d’esprit pluriel de la modernité s’inscrit malgré toute sa complexité dans cette vieille idée 17e de la querelle des anciens et des modernes… L’idée que l’on peut se tourner vers un devenir. Que l’on à autorité ou légitimité à s’inscrire dans un discours de la rupture définissant un après et un avant. C’est bien cette mythologie de la modernité, fut-elle un des discours intéressés de la mode, qui me paraît justifier la vogue actuelle des récits de la modernité. Un désir sans doute nostalgique mais aussi tourné « positivement » vers la possibilité d’un devenir, quand l’histoire semble inlassablement bégayer. Quand l’actualité pesante se définit sans ailleurs… Les jeunes gens seront toujours modernes, même si, depuis les années 60, on peut les dire contemporains…

Peut être que cette nouvelle fascination des moments utopiques de la modernité, j’entends les avant-gardes autour des années 20 et le genre de bouquet final des années 60, renvoie à un impossible dépassement et à un fétichisme nostalgique impuissant. Peut-être aussi que ce désir, cette indéniable tension accouchera de véritables lendemains qui peuvent chanter. À suivre donc…

Illustration : Bazooka