« Un rite de divination dogon invite à marquer sur le sol, avant la nuit, un périmètre d’écriture ouvert au passage des renards où les traces de pas seront au matin interprétées comme des messages divins. À partir de n’importe quelle surface, découper un rectangle c’est créer une fenêtre, dégager une ouverture permettant de voir au-delà de ce qu’autorise le vue ordinaire. Ainsi pourrait-on raconter la naissance de la page, lieu privilégié d’échange avec l’invisible qui emprunte au temple sa qualité d’espace séparé, rigoureusement orienté, dont l’organisation géo-métrique assigne une limite infranchissable au chaos. La page est cet espace apollinien sous le signe de l’ordre et de la mesure où l’homme apprivoise le monde, la parole, les énigmes. Elle tire de la réduction de format que la constitue une énergie abréviative dont la contrainte oblige la pensée à prendre forme. La page est bien, selon l’heureuse formulation de Raymond Gid, un rectangle pensant. »

L’aventure des écritures : la page, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1998.

III tableaux,

III situations,

du micro (signe) au macro (support).

Le trait de pensée est considéré dans le « texte-tige » ci-après comme une surface (déterminée par le volume du corps ou de l’objet observé) où s’éprouverait la pensée. Par pensée, j’entends quelque chose qui serait en mouvement, vivant, activé par un individu pensant. L’intellect actif construit des outils de projection pour permettre à sa pensée d’ex sistere existere, en latin archaïque, soit ex + sistere. Qui signifie « être hors de soi », sortir de soi-même., de prendre forme ; le tiret, la page et la table servent d’écritoires à l’esprit. Les associations réalisées autour de ces notions convoquent des images qui constituent indépendamment leurs propres histoires. Ces photographies accompagnent l’expérience de ma pensée.

I. LE TIRET

Forme

Le tiret ponctue et introduit une forme d’expression, il nous donne la parole (pensées intérieures) ou la distribue (paroles extéÂrieures). Sa silhouette élastique s’étend sur la page ; positionné à l’horizontale il s’étire, puis se contracte. Sa délicate ligne noire suit les courbes de la parole comme l’ouverture charbonnée de la bouche. La lèvre supérieure et inférieure — dernières claires-voies aux sons — accompagnent leurs transcriptions. « Les inuits disaient des membres des Premières Nations qu’ils pouvaient parler sans bouger les lèvres. » inuitcontact.ca (contact et colonisation des inuits) Cette structure au repos est comme un tiret muet ; une forme qui nécessite qu’on l’entoure.

Le tiret comme la parenthèse, le crochet, l’accolade et le guilleÂmet sont des marques séquentielles utilisées afin de structurer et découper un texte. Le tiret s’offre en trois styles — cadratin, demi-cadratin et quart de cadratin — afin de s’ajuster au propos. Le premier, silhouette complète, introduit les dialogues, accompagne les noms des personnages mis en scène et joue un rôle de quasi-parenthèse. Le demi-cadratin sert davantage à énumérer des mots, des pensées, qu’à réunir un mot composé. Le quart de cadratin est utilisé comme trait d’union entre deux termes, chiffres et comme césure en fin de ligne. Les signes de ponctuation scandent et organisent le texte comme une partition de musique. Ces éléments permettent de guider le lecteur dans sa lecture et sa compréhension. À l’origine la ponctuÂation avait pour rôle de distribuer le sens et de découper des chemins de lecture afin d’aider à la diction. Car l’écriture fonctionnait avant tout comme base d’oralisation. L’arrivée de la lecture pour soi (silencieuse) développa l’utilisation de signes typographiques.

La page correspond à un espace délimité par une hauteur et une largeur qui dans certains cas peut se multiplier en fonction de son ouverture et de son format. La page seule ou double met en scène un contenu (mis en page) comme s’il s’agissait d’une pièce de théâtre dont les mots seraient orchestrés par des signes, les éléments placés sur les pages d’après se révéleront peu à peu au lecteur.

Lorsqu’on plisse les yeux devant un texte les lignes se transforment en épais rectangles horizontaux permettant de ce fait d’observer le gris typographique — combinaison noire/blanche entre l’interlignage et le corps du texte. Cette vision striée et bicolore n’est qu’éphémère, lorsque l’œil retrouve sa position habituelle, le lecteur réintègre la phrase là où il l’avait abandonnée. En position typographique l’œil se courbe en croissant de lune éclipsant la pupille et l’iris.

Pour se protéger de l’intense réflexion du soleil sur la neige, les esquimaux portaient des lunettes en bois et en os, de forme rectangulaire ou circulaire. Deux ouvertures horizontales (fixes) d’une hauteur d’× variable allongeaient l’horizon de manière pérenne. La paroi intérieure était noircie afin d’atténuer l’éblouissement. La partie blanche (recto) face à la lumière et la partie noire (verso) tournée vers le visage comme pour rappeler la nuit et le jour arctiques. Au-delà d’une perception horizontale, le tiret permet de lister, d’énumérer des éléments analogues ou divergents nés d’une pensée. Brice Domingues Dans un article intitulé Enotikotn disponible sur t-o-m-b-o-l-o.eu/ Site initié par office abc (Catherine Guiral & Brice Domingues) et Thierry Chancogne. écrit que le tiret en allemand se note gedankenstrich et qu’il se traduirait en français par « trait de l’esprit ». Car en effet gedannken signifie esprit et strich : coup. Le tiret — – – seul ou accompagné serait donc comme un coup de l’esprit. L’ambivalence d’un terme comme vision — à la fois « ce qui s’offre à la vue » Définition donnée par le tlfi. et « ce qui s’offre à l’esprit » Ibidem. — me semble dire quelque chose de l’importance de la ponctuation dans la traduction de la pensée vers un système d’écriture, qui permettra ensuite sa lecture.

Les carottes glacières réalisées par les scientifiques dans les océans, lacs, glaciers, etc. restituent les différentes strates de vies qu’a pu connaître le lieu. Ces traits horizontaux s’ajoutent les uns aux autres comme successions de strates, l’histoire — en forme de tiret — rendue visible grâce à l’extraction. Cet horizon sédimentaire révélé est comme la quintessence de la pensée passée.

Contre-forme

Le travail de David Antin — artiste performeur, poète et critique d’art américain des années soixante-dix — repose sur l’utilisation d’une espace latente. En 1984, Antin publie Accorder, un recueil de poèmes dont la version originale anglaise s’intitule Tuning qui signifie en français mise au point, accorder. Il réunit huit textes, titrés : « la monnaie du pays », « biens immobiliers », « combien de temps dure le présent », « j’ai appelé cette pièce accorder », « parier », « la valeur de la chose réelle », « dialogue » et « qui est à l’écoute là -bas ? ». Ces poèmes parlés ont été réalisés entre 1977 et 1987 dans des musées, des galeries d’art, dans le cadre d’expositions, dans un contexte universitaire ou bien à la radio. Ces poèmes sont improvisés en public, David Antin ne connait que le thème général de son discours ; il est invité à se laisser penser. Lors de ses performances Antin n’utilise qu’un magnétophone : I put my tape recorder on the table. Sur le pupitre ou la table il n’y a ni feuille ni stylo. Le déclenchement de l’enregistreur définit le cadre, l’espace où va se déployer la voix du performeur. Cet objet lui permet à la fois de garder une trace de son activité de penser — fonction intrinsèque de l’objet — et d’autre part de se laisser penser — fonction extrinsèque. David Antin n’est plus qu’un « animal qui parle » Je suis un animal qui parle et qui a des choses dans la tête, « combien de temps dure le présent », Accorder, page 105, David Antin, 2012, éd. Héros Limite. à voix haute sur une scène « des choses [qu’il a] dans la tête », en somme il est une « parole vivante ». Antin voit ses discours comme une matière à sculpter, manière de faire des va-et-vient entre lecture, pensée et écriture. Les choix typographiques et de mise en page tiennent une place importante dans son travail de traduction : passage d’une forme à une autre, transposer un texte oral dans une forme écrite. Définition donnée par le tlfi. (de l’oral à l’écrit). L’écriture de ses enregistrements se fait en suivant quatre règles : supprimer les justifications, la ponctuation, les majuscules et l’utilisation d’espaces blancs plus ou moins étendus ; ils marquent les pauses, les souffles et les respirations. La parole accordée à la pensée, l’écriture accordée à la parole, ce qui ne signifie en aucun cas dénaturer et rendre imperceptible chacun de ces termes mais plutôt parvenir à retrouver chacun d’eux dans l’autre. Les espaces blancs confèrent un certain poids aux segments de la parole isolés, les paragraphes deviennent à leur tour des saynètes. Ces fragments de pensées listés les uns derrières les autres sont donnés à lire tandis que les espaces blancs latents représentent le temps de la pensée en train de se faire. Présence typographique et absence de signe se succédant traduisent l’état cérébral de David Antin au moment de ses performanÂces. L’espace blanc plus ou moins étiré sur la page, contre-forme de la pensée prend finalement la silhouette d’un tiret, d’un gedankenstrich.

II. LA PAGE

Le mot page est un dérivé du latin pagina signifiant « une coloÂnne d’écriture » ou primitivement une « rangée de vignes formant un rectangle [format A, B ou C] : format de papier, norme internationale ». À l’origine, la page se déployait puis s’enroulait autour d’elle-même comme un interminable tapis d’écriture — cette large colonne pouvant faire jusqu’à huit mètres de long. Ces feuilles de papyrus collées les unes aux autres s’offraient aux orateurs comme deux rouleaux éternels. Le volumen s’allonge de part et d’autre de l’horizon tandis que le rotulus, comme une roue à l’arrêt, s’étire vers le bas. Le rouleau contrairement au codex — forme contemporaine — fait office de mémoire immuable rythmant une lecture orale et publique. L’individu devient à la fois pupitre et lecteur. En effet, l’aire nécessaire à son déploiement nécessite une attitude corporelle inclusive qui accompagne l’ouverture de la page. Le corps se trouve à l’épicentre du cycle de lecture, comme le chef d’orchestre d’une parole toujours en train de se donner. Mais depuis l’arrivée du codex, la page devient un espace délimité qui tend irrémédiablement vers la fin. La lecture fait constamment face à un angle, le déroulé fluide se transforme au fil des siècles en effeuillage laborieux.

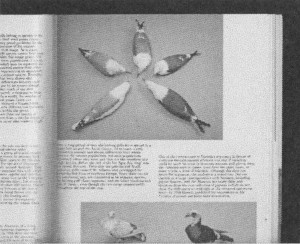

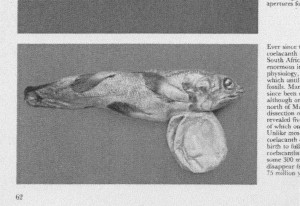

Les deux photographies présentées ci-après sont extraites d’un ouvrage publié par le British Museum et intitulé Natural History. L’édition publiée en mai 1981 a été réalisée en duo par un écrivain, Peter Whitehead et un photographe Colin Keates, réputé pour son travail photographique autour des fossiles, dinosaures, animaux, etc. Le catalogue a pour objectif de faire découvrir aux curieux l’histoire du musée et ses collections grâce à une combinaison de textes et d’images. Les photographies en couleurs (non à l’échelle) tiennent une place imÂportante dans l’ouvrage, les textes placés aux abords viennent introduire l’intention du photographe. Un système de traduÂction à été trouvé entre le propos (P.W.) et sa représentation (C.K.). « L’image précède {donc} le texte ; elle l’introduit faute de le traduire… C’est l’autre raison, sémiologique et non plus plastique, de son emplacement préférentiel en haut de la page : Code de lois mésopotamien, stèle du code d’Hammourabi, roi de Babylone, Suse (Iran), vers 1760 avant J.-C. Cette stèle haute de deux mètres était dressée dans chaque ville du royaume afin de rendre visible les sentences et décisions de justice prisent par son souverain. La page divisée en deux parties : image et texte, permettait aux habitants illettrés — la plupart l’était — de traduire l’importance du message pérenne. L’espace défini par le format de la roche était avant tout un espace du visible puis du lisible. toutes les cultures lisent du haut vers le bas. » « La relation texte-image », page 169, L’aventure des écritures : la page, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1998. Les mises en scènes fabriquées par le photographe tentent de sous-titrer le texte, à la manière d’une légende. « Le texte exprime ce que l’image ne peut signifier, à savoir, les modalités temporelles, la négation, l’interrogation, etc. » L’image seule, ne parle pas mais sous-entend quelque chose, au lecteur de faire sa propre interprétation.

Page 63, chapitre Évolution, deux photographies sur fond bleu clair présentent des oiseaux.

Sur la page de gauche, fausse page, trois photographies sur fond rouge mettent en scène des coquillages et un poisson. Soit mer (rouge) à gauche et ciel (bleu) à droite — la logique aurait voulu mer (bleu) et ciel (bleu). Cette double-page réunit ciel et mer, plaçant l’horizon (sans soleil couchant) dans le pli du cahier. À droite, les deux photographies jouent d’une scénographie antinomique ; les cinq herring gulls sont disposées en ronde, les becs rassemblés au centre pour figurer un échange tandis que sur l’image suivante les goélands se tournent le dos, la discussion est close. Entre ces deux actions, les deux petits paragraphes positionnés de façon asymétrique introduisent la péripétie : le goéland argenté situé autour de l’océan Arctique traverse l’AtlanÂtique et rencontre le goéland brun de l’Europe du Nord. Peter Whitehead utilise le terme ring soit anneau en français pour évoquer le fait que ces deux espèces distinctes appartiennent pour autant au même cercle. Cette observation scientifique expliquerait d’une certaine manière le choix du photographe pour cette composition. Mais, ce pas de côté opéré par Colin Keates dans sa pratique tend à dire quelque chose sur sa perÂméabilité. Car en effet, seule cette page 63 prend ce chemin poétique. Il y a là un basculement langagier. Ce procédé de transposition, de traduction d’une langue à une autre — ici, du scientifique au poétique — pour en extraire un détail permet à l’opérateur d’effectuer une seconde lecture-appropriation et éventuellement une production singulière.

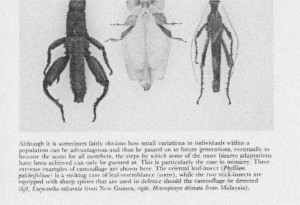

Au-delà de la double page, la page est aussi recto puis verso, son double. Cette page ailée précède une autre qui le sera davantage, au recto ciel (blanc) cinq phasmes — qui ici, ne fond et non pas « font » comme il serait convenu de le dire. pas pattes blanches. Par un simple battement d’aile, la vue retrouve les codes de la photographie animalière. Ces va-et-vient imposés par le codex incitent le lecteur à mémoriser les faits passés afin de mieux saisir le présent (dans le cas où la lecture se ferait de façon linéaire). La narration proposée par le support s’active en même temps que la manipulation : le recto (droit) se considère seul ou avec son verso, avec son coéquipier lorsqu’ils sont en double-page. Les pages successives sont à observer indépendamment ou ensemble en regard à celle(s) de départ.

Avec In Order of Pages, Veronika Spierenburg explore les comÂbiÂnaisons possibles induites par le déploiement d’une feuille. Cette édition rassemble quatre cent cinquante pages de livres scannées et extraiÂtes de la librairie de Sitterwerk située en dehors de la ville de Saint Gall en Suisse. Son système de classement unique repose sur une simple étiquette d’identification par radiofréquence ; les livres sont placés de manière aléatoire et/ou intentionnelle les uns à cotés des autres par les lecteurs. Depuis 2010 V. Spierenburg travaille sur son propre inventaire, elle a accumulé plus de trois mille scans liés à ses propres champs d’investigations. Ces documents ont ensuite été disposés de façon successive, afin de constituer un ouvrage qui grâce à la pagiÂnation — repère pérenne — permettait d’élaguer les possibilités. Chaque page placée l’une derrière l’autre et encore l’autre n’appartiennent pas aux mêmes ouvrages et pourtant nous cherchons les similiÂtudes, les raisons de leurs rapprochements ; un peu à la manière du Jeu des erreurs.

III. LA TABLE

23.X.70

II

LE MUR, LA TABLE

L’homme d’abord a écrit, ou peint sur le mur vertical (ou le plafond (des dolmens)) sur les parois verticales (stèles funéraires), socles des statues ; fronton des temples. L’homme penché sur son écritoire (moi, généralement je l’élève quasi verticalement à mes yeux) a pourtant l’impression qu’il dresse quelque chose pour barrer, limiter son horizon. Chaque ligne comme une barrière ou une rangée de pierres ou de parpaings ou de briques dont la succession (horizontales sur horizontales) — constituera le mur, la page écrite… Mais que dis-je : « dresse »? Le bizarre est que la page s’étage/ se bâtit de haut en bas, au contraire du mur. Le scripteur travaille, opère au sens contraire du maçon. Peut-être (mais cela je dois le dire, me semble à priori mince, maigre, mièvre) pourrait-on en inférer que le mur, la page nue, blanche et que l’écrit est fait pour nier, annuler (de haut en bas), rayer, détruire le mur, transformer le mur en ouverture (en porte ouverte). Contraire aussi d’une fenêtre : store vénitien, volet à lamelles, jalousies). En ce sens le contraire de ce que dit Blanchot. »La table, 23. x. 70 II, Francis Ponge, première parution en 1991, nouvelle édition revue et augmentée par Jean Thibaudeau, 2002, éd. Gallimard.

La page, désigne une aire — une surface plane ou en trois dimenÂsions —, un format contrairement à l’image qui est une unité graphique tout comme le bloc d’un texte. L’objet seul (page) ou à plusieurs (volumen, rotulus, codex) se déploie dans un espace défini par son format. Dans un principe de poupées russes, le tiret (poncÂtuation) utilisé dans un texte est placé dans la page (image et texte), elle-même (autonome ou non) appartenant à un ensemble visible et palpable : largeur × hauteur × épaisseur. La table, comme la page, désigne une surface dont les limites sont clairement définies et l’usage déterminé. Le mot table vient du latin tabula qui signifie « planche, planchette » ; elle correspond donc généralement à un élément plat, rigide et de taille variable (suffixe -ette). Le support d’écriture est choisi en fonction de sa destination et de son usage. Par exemple, la pierre utilisée pour les commémorations ou proclamations connote à l’éterÂnité tandis que les matières précieuse telles que l’or et l’ivoire sont utilisées pour rendre hommage aux dieux, aux rois ou pour afficher sa puissance. Quant à elles, les tablettes en bois sont utilisées pour les comptes, les notes, les annonces quotidiennes car facilement exploiÂtables. Le support « conditionne, par sa consistance, la forme des graphies, la nature des postures, des gestes [et] des outils. » L’aventure des écritures : matières et formes, page 21, sous la direction de Simone Breton-Gravereau et de Danièle Thibault, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1998.

La planchette de récitation « Le bois, très léger, a été enduit de laque jaune avant de recevoir l’inscription. », présentée ci-dessus s’employait à la verticale, le manche placé en bas de page offrait au lecteur une plus grande aisance dans sa lecture. Son petit format rectangulaire (105 × 250 mm) placé en bout de bras, allongeait la silhouette de son détenteur. Grâce à son lacet de cuir, le support de lecture suspendu tête en bas sur le mur avait l’air d’un signe muet. Au crépuscule, le visage masqué par la page, l’homme entreprend de déchiffrer les caractères. La bouche dissimulée derrière cette légère planche de bois active le texte ; le verso, page blanche donnée aux auditeurs, se transforme en écran de projection. La planchette renversée d’un quart de tour, passe du vertical à l’horizontal.

La table est servie, attribuée à Nicéphore Niépce (peut-être en collaboration avec Louis Daguerre) est une des premières photoÂgraphies réalisées grâce au procédé du physautotype. « La substance photosensible est obtenue en chauffant un peu d’essence de lavande. Après évaporation partielle est obtenu un résidu brun. Ce goudron est dissous dans de l’alcool pour obtenir une solution jaune pâle, qui est versée sur une plaque d’argent ou de verre, qu’on laisse sécher en station verticale dans la pénombre. » Définition donnée par l’encyclopédie libre wikipédia. Il s’agit là de la première nature morte en prise de vue. La table servie pour l’occasion photographique met en scène les attributs classiques d’un repas : une nappe, un bol et sa soucoupe, un couteau et sa cuillère, un verre à pied, un morceau de pain, à droite une théière et à gauche une bouteille en verre opaque, une cruche à bouquet placée en bout de table. Préparer, mettre, être et rester sont des verbes transitifs qui accompagnent le mot table ; ils établissent les différentes étapes du céréÂmoniel. Les objets disposés ainsi dans l’espace blanc « ne deviennent significatif que lorsqu’ils sont placés physiquement ou théoriquement, contre d’autres objets ».

Passer d’une table à l’autre, et arriver dans la demeure de Pierre-Olivier Arnaud et Stéphane Le Mercier. Le projet tables d’Hôtes initié par ses deux artistes repose sur un dispositif : manière dont sont disposées, en vue d’un but précis, les pièces d’un appareil, les parties d’une machine.  Définition donnée par le tlfi. mobile et minimal : une table et ses deux bancs. La surface (émergée) plane sert à la fois d’espace de réception et de consultation, les artistes invités à échanger et produire empruntent des formes liées à la documentation, l’archive et l’édition. D’un point de vue extérieur cet espace sur pilotis s’organise autour de deux plans : le premier immergé (supports aux membres inférieurs) et le second visible (support aux coudes). De face, ces trois lignes horizontales et tridimensionnelles rappellent la silhouette du trait. Le corps en mouvement, la vision se transforme, les rectangles s’étirent, gagnent en profondeur. Cette table en bois (recto) permet aux individus placés sur ses côtés d’énoncer leurs pensées, de les confronter. Elle soutient le corps comme elle accompagne l’esprit, l’aire déterminée par ses dimensions fait office de lieu de pensée. La table se déroule, s’allonge (rallonges) pour s’offrir à la vision comme un tapis d’écriture. De son côté Francis Ponge compare la table à « un sol pour la plume » dans son recueil de poèmes « Table horizontale de bois ciré ou verni faite d’une ou plusieurs planches bien rabotées et lisses, d’au moins deux centimètres d’épaisseur. C’est un sol pour la plume. » Les Vergers nuit du 17 au 18 octobre 1978, La table, Francis Ponge, éd. Gallimard. portant précisément le même titre que le meuble. Ce sol rigide — naturellement sans plis mais pas sans veines : marbre, planche de bois, etc. « Aucune raison que la pierre n’ait pas de peau : du marbre, on dit bien qu’il a des veines… {…} Penone avait pris au mot, faisant soigneusement creuser des plaques de marbre de Carrare disposées au sol, de façon à faire légèrement saillir ces ‹ veines ›. » Minéralogie végétales, Penone à Venise, page 21, Didier Semin, éd. L’échoppe — s’amollit avec le temps, laissant percevoir les empreintes des actions passées ; la matière fait mémoire.

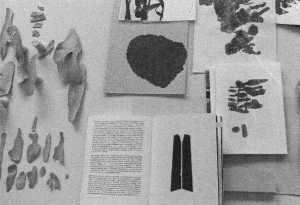

Les prises-de-vues réalisées par Catherine Zask designer graphique, typographe et artiste française née en 1961 à Paris. de ses propres tables rendent visibles les étapes antérieures de ses travaux. L’œil placé au dessus du bassin se laisse glisser le long de la pente. La compoÂsition millimétrée des documents et objets témoigne d’une volonté d’orchestrer la pensée. Ces photographies de tables fragmentées, sont utilisées par l’artiste comme un système d’arrêt sur pensée, d’une pensée en train de s’établir. Ce principe radioÂgraphique — examen minutieux — permet d’observer les fonctionnements et dysfonctionnements de ces rapprochements.

Texte écrit dans le cadre de mon Diplôme National d’Art à l’Énsba, Lyon, 2018.

Pour leur soutien et leur générosité, je remercie : Alexandru Balgiu, Ana Brena, Benjamin Chaudesaigues, Camille Pageard et Pascal Poulain.