Une particularité de la musique réside dans son existence sous différents états ou instants, écrits ou performés… Sur ces aspects, Nelson Goodman distingue deux grands types d’art dans son approche à la théorie des symboles: Langages de l’art.1 Les arts allographiques sont des arts «justifiables d’une notation» ; proposant une consigne, une partition. La musique en est l’exemple le plus parfait: c’est par la reproduction ( par le concert par exemple ) que l’œuvre se manifeste à chaque fois de manière originale. À l’inverse, la peinture est un art autographique. Dans ce cas, la reproduction engendre une copie, une contrefaçon. Selon Goodman, «une différence remarquable entre la peinture et la musique est que le travail du compositeur est achevé lorsqu’il a écrit la partition, même si ce sont les exécutions qui constituent les produits finis, tandis que le peintre doit finir lui-même le tableau. Peu importe le nombre des études ou des révisions dans l’un ou l’autre cas, la peinture, en ce sens, est un art à une phase, la musique un art à deux phases.» Maintenant, la pratique musicale propose une «nouvelle allographie». Elle met en jeu bien plus de deux phases lorsque l’on considère les étapes d’enregistrement, de sample, et les objets interactifs qui permettent la composition, l’écriture et le jeu en un seul et même temps.

Désormais, certains objets ne relèvent plus (seulement) de la musique. Celle-ci entretient aujourd’hui une relation très forte à l’enregistrement qui élargit sa diffusion et peut bien sûr être admis sous différentes formes. C’est d’une part l’instant, l’acte d’enregistrer mais aussi la trace sonore qui en résulte. Il est également possible de considérer les traces écrites d’une pièce comme une forme acceptable d’enregistrement. Il en existe un type particulier qui combine ces trois définitions possibles: c’est le langage MIDI.

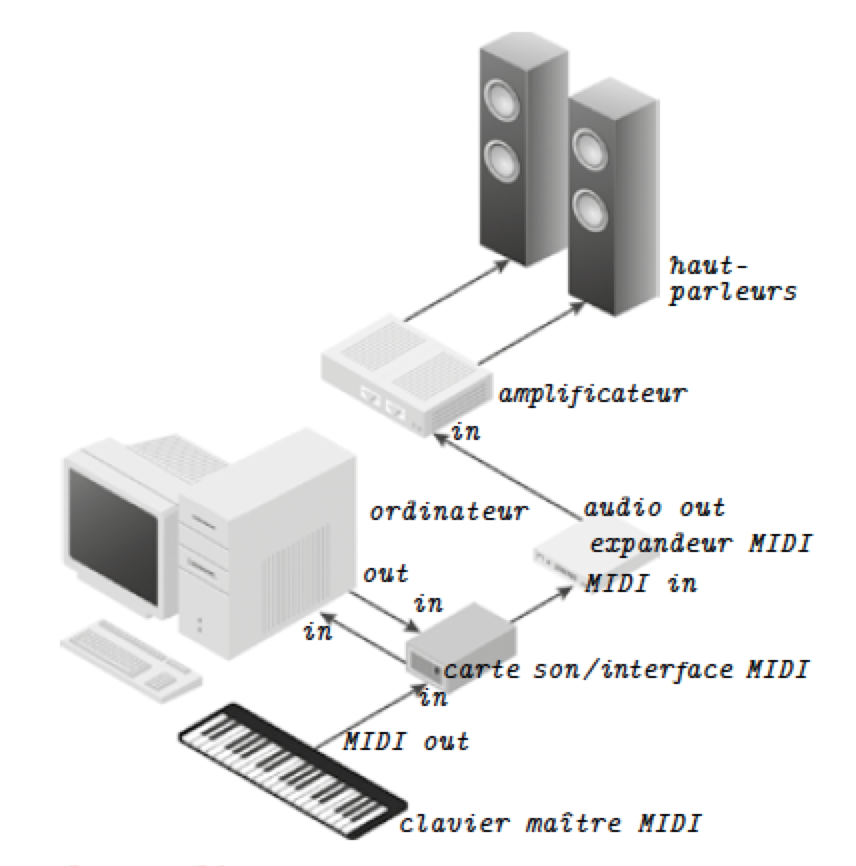

Le MIDI, Musical Instrument Digital Interface est un protocole de communication et de commande mis au point en 1983 permettant l’échange de données entre instruments de musique électronique, un ou plusieurs de ces «instruments» pouvant être des ordinateurs. Sous ce terme sont regroupées plusieurs normes, relatives au protocole logique, à l’interface physique, au format de fichier et à l’attribution des sons. De façon pratique, une simple mélodie écrite en jouant du clavier de façon bancale peut être par la suite lue parfaitement dans les temps avec un son de trompette à un tempo plus soutenu, transposée à la tierce à un volume plus faible et le tout en canon. Ainsi, comme le souligne la MIDI Manufacturers Association2 , tout est permis. Ce langage permet de répondre à tous les aspects de l’enregistrement. D’une part une piste MIDI est une trace sonore qu’il est possible d’écouter, comme toute piste audio. Mais cette piste est en réalité l’interprétation d’un fichier de l’enregistrement d’une mélodie interprétée par l’ordinateur. Une sorte de code qui, déchiffré, laisse entendre du son. Enfin, ce code offre une représentation visuelle permettant de lire la musique, au travers d’une interface graphique. Le fichier MIDI ne contient pas de son numérique, il contient simplement des commandes destinées à piloter les instruments MIDI. Le fichier MIDI contient, entre autres, des données sur chacune des notes à jouer ( durée, volume, clé, numéro de canal, vélocité, etc. ). Ainsi, au lieu d’écrire des notes sur des partitions, il est possible de composer de la musique en programmant les fichiers MIDI ou en la jouant directement, en se passant de l’étape d’écriture, car c’est l’instrument qui s’en charge de façon numérique.

Le fonctionnement technique de la musique MIDI est finalement assez proche du traitement classique du son.

Le MIDI n’est pas exclusivement réservé au domaine informatique. Il est parfaitement possible de transmettre des informations d’origine analogique avec le protocole MIDI. Aujourd’hui n’importe quel instrument acoustique peut, à l’aide d’un capteur, se transformer en instrument MIDI: jouer de la guitare classique avec un son de cor de chasse avec une effet de distorsion et de réverberation est désormais envisageable.

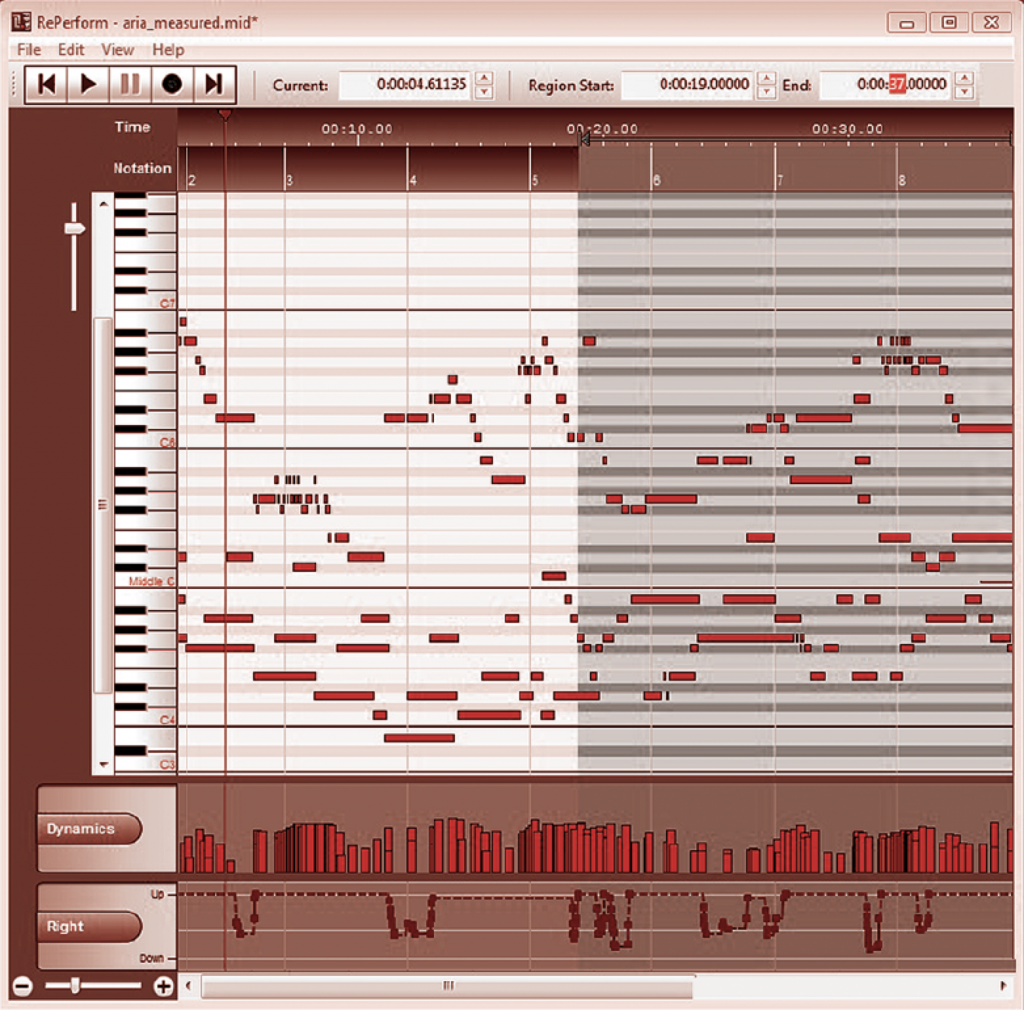

L’intérêt du MIDI réside donc dans les possibilités qu’il offre de transcender la pratique de la musique, et propose d’autres expériences que le jeu physique sur instrument acoustique. Il s’est naturellement combiné à la technique du séquençage et est utilisé aussi bien de manière autonome que combiné à d’autres techniques. Il admet une représentation graphique de la musique mais s’en affranchit dans son usage: jouer c’est enregistrer, et enregistrer devient jouer et écrire.

Visualisation possible d’une séquence MIDI dans un éditeur musical : les notes sont présentées sur le même axe que les touches du clavier à gauche.

Le système MIDI remet en question la légitimité de l’écriture. La musique enregistrée, performée et performable peut potentiellement se passer d’une forme écrite. Celle-ci demeure malgré tout pour une bonne raison. Aussi puissant soit-il, le MIDI reste un code obscur qui, sans visualisation lisible, à savoir par son interface graphique sous forme de tablature, reste impraticable, inexploitable dans le cadre de l’enregistrement. D’ailleurs, il est intéressant de voir se développer des logiciels de tablatures qui permettent de les lire une fois écrites en MIDI: le fichier acquière alors l’avantage d’être lisible par le musicien et l’ordinateur. Il est modifiable et performable à loisir. De plus, nombreuses sont les applications qui se servent de fichiers MIDI, des téléphones portables, aux consoles de jeux vidéo.

La musique offre désormais toutes les possibilités d’interactions entre l’écoute, l’écriture, la lecture et son jeu. Il n’a pas fallu longtemps avant que le domaine du multimédia s’en empare pour inventer des activités entre musique, divertissement et lecture. C’est le cas de tout un pan des jeux vidéo musicaux. Après de nombreuses mutations depuis les premiers jeux de rythme ou de danse, ceux-ci ont maintenant la particularité de donner l’illusion de jouer de la musique, au moyen d’objets reprenant la morphologie de certains instruments ( batterie, guitare, basse… ).

Guitar Hero en est l’exemple le plus représentatif. À l’écran s’affichent cinq colonnes figurant les notes ou accords de notes qu’il faudra reproduire à l’aide de l’instrument qui repose entre les mains du joueur: une réplique en plastique d’une guitare Gibson comprenant cinq boutons de couleur sur le manche et un levier en guise de cordes sur le corps. La règle du jeu est simple: la partition, ou plutôt ce qui ressemble plus à une tablature, défile en même temps que la chanson. Quand un point coloré arrive sur la barre de lecture, alors il faut jouer la note qui correspond sur la guitare, sinon, c’est la fausse note.

Dans Guitar hero, les points de couleurs défi lent de haut en bas et doivent être enclenchés sur la « guitare » lorsqu’ils atteignent le bas de l’écran afin de faire entendre les notes correspondantes.

À cet instant, le cadre de lecture a une grande importance. Si l’illusion de jouer de la musique fonctionne à merveille, c’est grâce à un mimétisme que mettent en œuvre trois paramètres. En premier lieu, le jeu se présente comme un simple simulateur d’instrument, au même titre que les simulateurs de course dans les bornes d’arcade. C’est grâce à un contrôleur figurant un instrument qu’il est possible de croire à l’action de jouer. En réalité seule la posture physique est commune à l’instrument original, la guitare, c’est-à-dire une main sur le manche, et l’autre en bas sur ce qui correspond à la table d’harmonie. Cela ne va pas plus loin mais c’est suffisant pour imaginer que l’objet en plastique doté de boutons n’est pas une manette ou un joystick. Ainsi, des éléments de gameplay renforcent cette immersion en proposant au joueur de pousser le mimétisme plus loin, en effectuant des gestes similaires aux guitaristes: lever le manche, secouer l’instrument… Ce qui relève du son est encore plus ingénieux. Si le joueur exécute le morceau, la musique se déroule normalement. Mais s’il se trompe, il y a une fausse note. Là encore, l’illusion est totale car la bande son est bien évidemment enregistrée auparavant, puis décomposée, de sorte à remplacer les sons MIDI de la piste. Ce n’est pas le joueur qui peut générer le son de telle guitare, choisir tel effet. Ainsi, le fait de jouer ne permet en réalité que de lire correctement cette bande son. Seules les fautes de jeu vont l’altérer par des «canards» ou des silences. Cela provoque le même effet que si le morceau était vraiment performé, à la différence prêt que la chanson doit déjà être contenue dans le programme.

Dernier point essentiel, et le plus intéressant, il faut considérer l’action à l’écran. En effet c’est précisément le support du jeu vidéo. Là ou d’ordinaire, des personnages virtuels s’animent, ou encore des cubes se combinent en lignes, Guitar Hero propose la lecture d’un document de type tablature. L’astuce tient ici dans le fait d’en convoquer les codes, et de les appliquer à une sorte de karaoké pour contrôleur. Il présente autant de lignes que de boutons, des barres de musique, et défile. Il s’agit en réalité de la visualisation adaptée du fichier MIDI du morceau qu’il faut reproduire. Il ne s’agit pas d’un système de notation à proprement parler. En effet, les durées ne sont pas écrites car elles défilent dans le temps. De même, aucun système de chiffrage n’encode visuellement les notes. C’est une simple consigne écrite à exécuter, mais au travers d’une interface graphique soignée et surtout motivante. Cela convoque l’importante dimension synesthésique de la musique. La vue et le toucher s’accordent à l’écoute du morceau joué. Ce sont précisément ces sens qui permettent de croire que les sons, pourtant déjà tous préparés dans le logiciel, sont générés par le joueur. L’exemple du jeu vidéo souligne donc l’importance de l’ergonomie d’une interface de lecture et de jeu. La notation écrite, avant même de transmettre des informations, parle avant tout de musique.

D’autres objets hybrides déplacent le statut de la notation performée. Une condition d’existence de la notation réside dans son caractère systémique3 qui autorise les différentes possibilités d’exploitation. En effet, il n’est pas obligatoire d’écrire pour jouer, ou de lire pour noter. Il est tout à fait possible de ne se servir que d’un seul des aspects de la notation. Même complète, elle permet à celui qui n’a pas besoin des informations rythmiques de lire uniquement la mélodie ou au contraire, à celui qui connaît la chanson, de suivre les accords d’accompagnement. Dans cette optique de sélection et de spécialisation de l’écriture, des formes voient le jour en s’inspirant largement des domaines adjacents.

Intéressons-nous aux exemples des schémas, diagrammes de studio et leur réactivation par la MAO. La notation n’a pas pour unique but sa performance: de la même façon qu’elle est née, l’écriture de la musique peut être motivée par autre chose que l’interprétation. Lorsqu’il s’agit de transcrire sur papier la construction, la structure d’une pièce, la partition peut très bien remplir son rôle. Elle pose toutefois un problème de taille pour celui qui n’a pas besoin de toutes les informations données par celle-ci, et qui ne serait pas en mesure de la lire, au travers, entre autre, du travail spécialisé de studio.

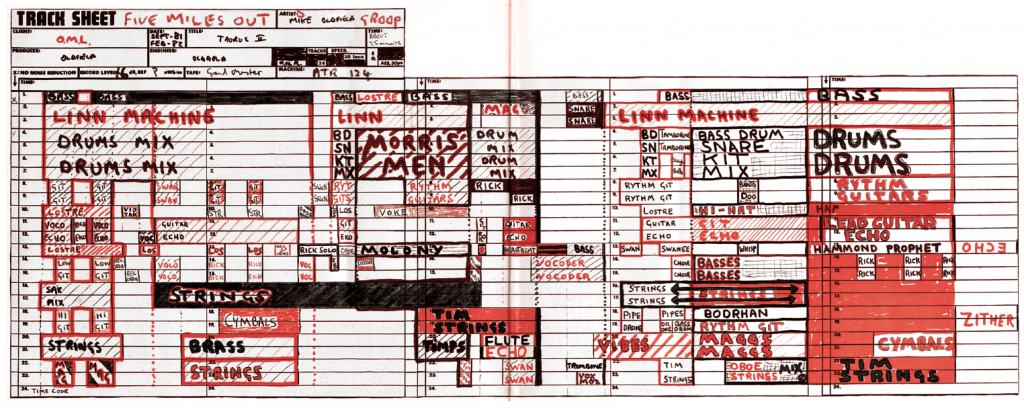

Un objet occupe une place prépondérante dans cette activité musicale. C’est la track sheet, un véritable tableau de concert. Avec la pratique de l’enregistrement en studio couplée aux avancées techniques et technologiques apparaît la possibilité de combiner par montage différentes pistes entre elles. Les consoles de mixage apparaissent peu après les premières années de la radio au début des années 1930. Elles multiplient les possibilités de production musicale avec la pratique du mixage audio. Cette opération technique par laquelle un certain nombre de sources sonores différentes sont mélangées et agencées permet de les amener à une continuité sonore unifiée, en intervenant sur le niveau, le timbre, la dynamique ou la spatialisation des signaux audios. Là où la question ne se posait pas, car tous les instruments étaient autrefois enregistrés de concert en une prise, l’étape du studio amène une problématique nouvelle avec la gestion des différentes pistes d’un même morceau (qui s’effacera avec l’arrivée à la fin du siècle des nouveaux outils numériques). L’enregistrement peut être entrecoupé, repris, s’étaler en plusieurs sessions… Pour s’y retrouver, l’ingénieur du son doit imaginer une façon d’écrire le morceau afin de savoir ce qui doit être fait, ce qui est fait, ce qu’il faut noter pour être repris, par exemple des effets de traitement. Il faut garder en tête qu’avant le «tout numérique», l’enregistrement de la musique s’effectue de manière analogique sur des bandes magnétiques. Les sons ne sont absolument pas visualisables, si ce n’est par une étiquette sur la table de mixage et l’affichage des niveaux sonores au vumètre.

Exemple d’une table de mixage ( détail du bas ) avec ses tranches, potentiomètres et surtout, sa bande de rouleau adhésif sur laquelle sont inscrits les noms des musiciens auxquels se rattachent les pistes sonores et leurs paramètres respectifs.

L’idée de pouvoir écrire la construction d’un morceau et non pas la musique elle-même est assez abstraite mais essentielle. Dans son travail, l’ingénieur du son n’est pas très intéressé par tout l’aspect solfégique de la musique, mais bien plus par sa structure. Le langage à inventer doit surtout donner à lire l’agencement, les interactions entre les instruments, leur traitement, mais aussi garder la trace, constituer une archive du projet pour suivre ou s’échapper de sa composition initiale. La track sheet est née. L’idée de ce document est de mettre en lumière les moments de rupture ou de liaison, et les changements, que ce soit de traitement du son ou de direction du mixage pour entendre, et de de comprendre tout ce qui se passe dans un enregistrement. Elle assure donc deux rôles primordiaux. Il s’agit d’abord d’une sorte de guide, une partition graphique à suivre afin d’enregistrer les différentes parties d’un morceau à superposer pour obtenir le résultat final. Elle hiérarchise les différentes parties, chronologiquement, quantitativement et qualitativement. Chacune constitue un élément visible qui sert de référence au support physique qui comporte le son en question. Il faut reconstituer le puzzle sonore selon cette carte. D’ailleurs, il est très intéressant de l’exploiter de la sorte car les «sorties de route», par l’improvisation ou encore les nouvelles idées font parties intégrantes de l’étape du studio. La track sheet permet alors de «mettre à jour» la direction du morceau et de la visualiser. Bien loin d’être une prison de l’enregistrement, il s’agit d’en poser les balises pour les déplacer si nécessaire.

La deuxième fonction de la track sheet tient dans la trace, dans l’archive qu’elle induit et ce de façon toujours visuelle. Comme expliqué précédemment, elle permet de lire les changements apportés au grès du temps qui passe sur le projet, mais surtout, elle référence les détails des parties. Plus précisément, elle tient le journal technique des décisions appliquées au matériau sonore du morceau. Elle incarne le rôle de l’ancêtre du préset, réglage dont les caractéristiques sont paramétrables. Cette fonction de mémoire est très utile pour, entres autres, les session d’overdub (réenregistrement) par exemple. Cette pratique assez courante dans le jazz, ou encore dans la chanson, consiste à rajouter à l’enregistrement d’un premier ensemble d’instruments, de nouvelles pistes enregistrées après coup (comme une voix). Ainsi, il est primordial de savoir ce qui a pu être fait parfois des jours voire des années auparavant, afin de prolonger le projet de façon cohérente.

Des moyens graphiques réduits mais forts entrent en jeu. Il ne s’agit plus tant d’écrire la musique que de s’y retrouver dans un dédale de pistes qui se croisent. Tout est bon pour se repérer.

La Track sheet du morceau TaurusII de Mike Oldfield ( 1982 ) exploite au mieux les possibilités graphiques permises par l’usage du feutre pour rendre lisibles et visibles sa structure et ses changements.

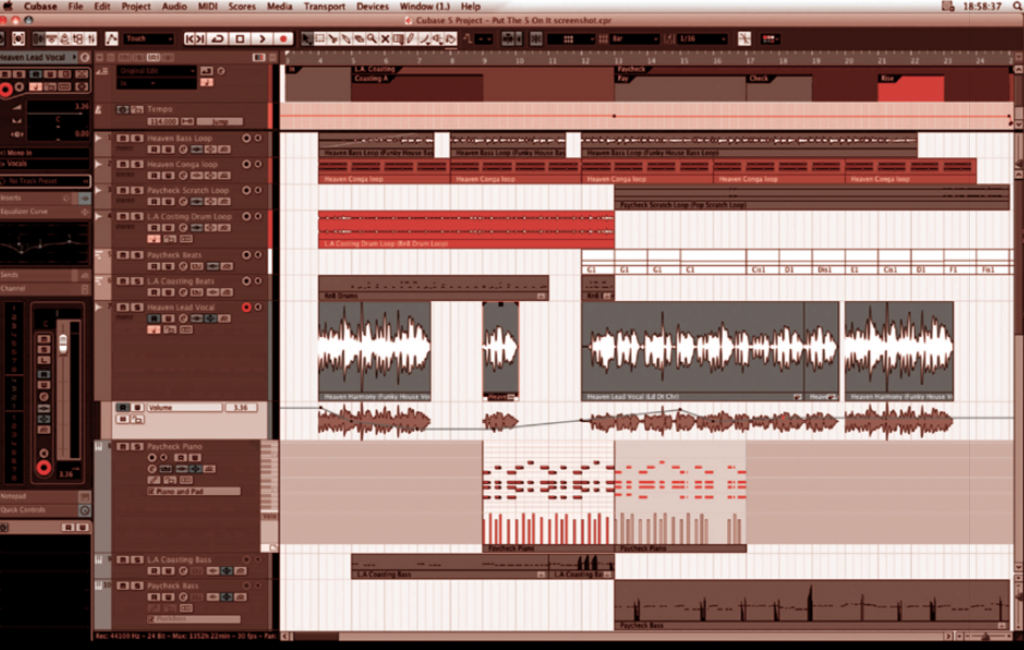

Cubase, de Steinberg, (2012) présente de gauche à droite, les commandes de la piste sélectionnée, puis les effets de toutes les pistes et enfin, tous les fragments audio qui se superposent.

Ainsi, si la track sheet n’est qu’une simple feuille de papier présentant un tableau accompagné de quelques informations, elle se charge le plus souvent de nombreuses annotations. Encore une fois les lignes représentent la durée qui s’écoule, et les colonnes, la présence des instruments enregistrés, soit la structure récurrente de la plupart des notations, à la différence qu’elle sera d’autant plus efficace que celui qui la constituera sera imaginatif. C’est bien la nature du morceau et l’imagination de celui qui l’établit qui va transformer cette écriture ( et sa lecture ) en cartographie musicale. De simples mots établissent parfaitement les tubes les plus sages. Les biffures côtoient les feutres fluo pour les morceaux de musique progressive. À l’opposé de la partition, le but n’est clairement pas d’obéir à une norme, mais bien de concevoir un outil de travail didactique et pratique. Il n’y pas d’éléments systémiques. Parfois, la graduation n’est pas présente. Les parties peuvent s’étendre de façon non proportionnelle à ce qu’elles indiquent. Il y est écrit tout ce qui est relatif à la musique mais rien d’elle-même, seulement ses effets, durées, validation prise, association, commentaires. Il s’agit surtout d’effectuer un tri des informations et de donner à lire cette synthèse de manière immédiate. La gestion de la dimension spatiale des éléments, l’emploi des couleurs, des tailles de textes, des outils d’écriture reflètent la nécessité de l’établissement de cette écriture alternative au mixage. Comme il n’existe aucune visualisation directe du son du morceau, sa structure met en œuvre tous les moyens possibles pour se l’imaginer. La multiplication d’éléments visuels compense l’absence de repères musicaux.

La MAO (musique assistée par ordinateur) va par la suite s’emparer du modèle de la track sheet jusqu’à en devenir un revival augmenté. L’analogique laisse progressivement place au «tout numérique» à partir des années 1990. Désormais, l’ordinateur centralise toutes les taches. La musique se manipule de manière informatique: l’enregistrement passe par des tables de mixage numériques, elle est ensuite stockée numériquement et le mixage est orchestré sur les logiciels de M AO à l ’image de Cubase ou Protools pour ne citer qu’eux. C’est donc à ce dernier endroit que tout devient visible. C’est tout naturellement que la track sheet va servir de modèle à la création de l’interface graphique de ces applications. Et tout y est présent. Le principe des blocs est conservé, les couleurs sont utilisables à loisir. De plus, la fonction mémorielle est décuplée: à chaque élément sont rattachées des informations propres ( présets, effets ). Il suffit de cliquer et modifier, écrire n’est plus qu’un lointain souvenir. Et comme deux révolutions valent mieux qu’une, la MAO permet en même temps d’associer l’exploitation du MIDI, dans lequel on retrouve le principe de tablature hybride. Là encore, rien de nouveau, mais tout devient lisible sur le même plan. Produire la musique pour celui qui ne sait pas lire une partition n’a jamais été plus simple qu’aujourd’hui.

Le statut de la musique peut aussi résider dans un état intermédiaire entre écrit et oralité. L’étape de notation n’est pas absolu quand il s’agit de transmettre la musique. En effet, la tradition orale de l’enseignement musical est toujours d’actualité. Aujourd’hui, en dehors des cours face au professeur, des méthodes alternatives permettent de se saisir d’un morceau par l’écoute et l’analyse. Elles engendrent des traces propres aux procédés qui synthétisent les échangent musicaux. Des pratiques comme le repiquage sont maintenant assistées par ordinateur et proposent une analyse automatisée. Une première méthode à priori totalement dissociée de l’écriture est le repiquage «traditionnel». Cette technique consiste à prendre en relevé à l’oreille un passage et le rejouer directement. Le répertoire des musiques actuelles s’y prête d’autant plus qu’il s’est très généralement constitué de manière totalement orale. Du blues au métal, rares sont les compositeurs ou les musiciens qui composent sur papier. C’est même le mode de transmission le plus utilisé dans le jazz, où la moindre attaque ou intention est complexe, et seule l’écoute peut déceler ces subtilités rythmiques. Ce travail de l’oreille permet d’entamer le chemin vers l’autonomie du musicien.4

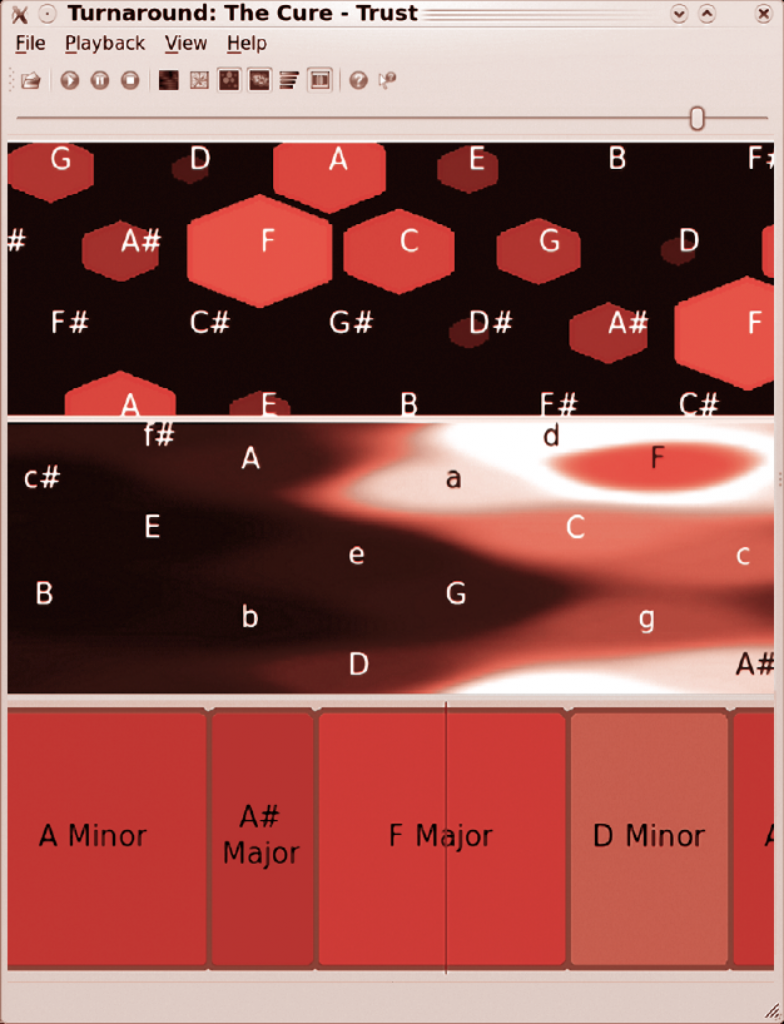

Il faut hélas avoir un minimum d’aisance pour s’atteler au repiquage d’un morceau. C’est là où le multimédia peut faciliter ce travail parfois fastidieux. L’idée reste la même : écouter, trouver les notes pour jouer. Mais l’ordinateur aide le musicien en analysant et en lui indiquant les notes, le tout de manière visuelle. Il complète aujourd’hui par écrit cette méthode purement orale. Des applications, ou encore des sites nourris par de nombreux amateurs, vont générer des outils graphiques pour guider le musicien dans l’apprentissage du morceau. Pour se repérer mélodiquement dans la tonalité du morceau, des logiciels à l’image de Chordata ou encore Capo se basent sur la matière sonore première du morceau.

Chordata de Clam project présente en son centre une analyse graphique du spectre harmonique. Les rassemblements de notes et leur point central sont affichés à la manière de lunettes thermiques, dont le point chaud constitue la fondamentale de l’accord.

En haut, les notes sont groupées sur une grille afin de faire ressortir la structure de l’accord. En bas, le nom de l’accord détecté est affiché sur la tête de lecture.

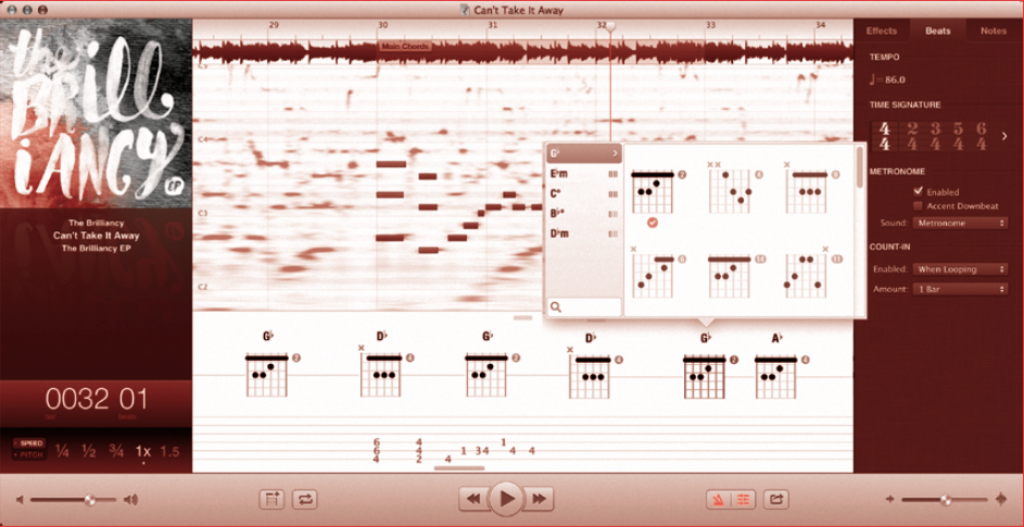

Capo3 présente successivement, et de haut en bas, les courbes de volumes du morceau, puis son acousmographie ( spectre fl ou ) sur lequel des blocs redessinent clairement les hauteurs des notes. Les diagrammes sont proposés au dessus de la tablature possible du morceau. Tout en bas se situent les commandes du programme.

Le processus tient en la lecture d’un fichier son dont l’analyse du spectre va permettre d’établir ses constituants harmoniques. Il est assez intéressant de remarquer que ces programmes dont le musicien, au final, ne pourrait attendre que le résultat de la suite d’accord à jouer, explicitent tout le processus d’analyse et de décomposition de la matière musicale. Plutôt que de se tenir à la livraison d’une simple liste de notes, ils proposent la lecture graphique analytique de la musique, à la manière d’une radiographie. La lecture du morceau aboutit à un spectrogramme flou dont le redessin va révéler les composantes harmoniques explicites. Celles-ci sont d’ailleurs restituées à la manière de la lecture MIDI. Le résultat tient donc non seulement en ce qu’il faut jouer, mais aussi en la possibilité de lire graphiquement les liens entre les éléments constitutifs des accords que le programme a pu détecter. Cela permet d’enrichir et guider le jeu en dehors de la pure répétition.

Pour se repérer spatialement sur son instrument, des propositions de jeu sont générées depuis les résultats de l’analyse harmonique. Les programmes précédemment cités incluent souvent cette fonction. Ils ne se limitent pourtant pas à écrire ce qu’ils décryptent. Ils énoncent en réalité plein de possibilités de jeu. Le musicien doit être actif dans cette recherche car il doit décider des meilleures positions à adopter pour exécuter le morceau, sans quoi certaines combinaisons seraient purement théoriques, et parfaitement injouables. Et cela n’est bien évidemment pas calculable par un ordinateur.

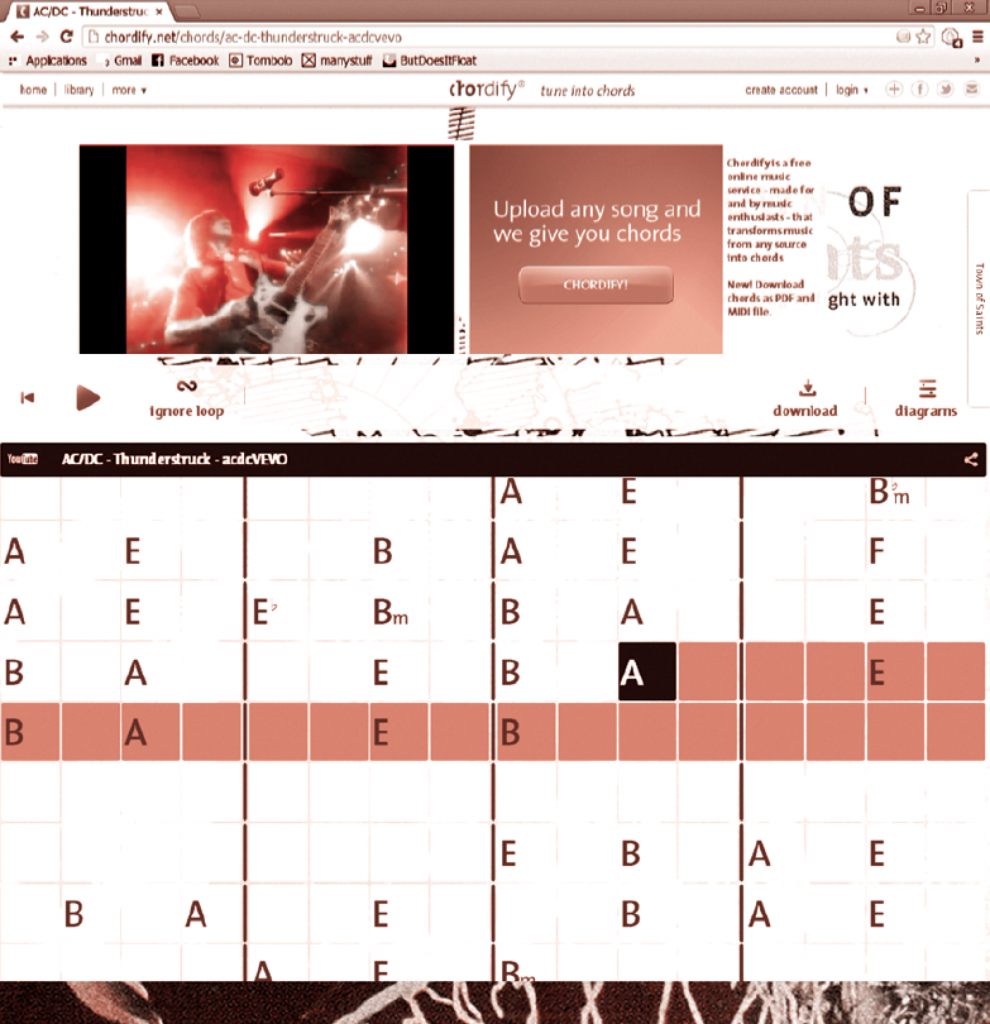

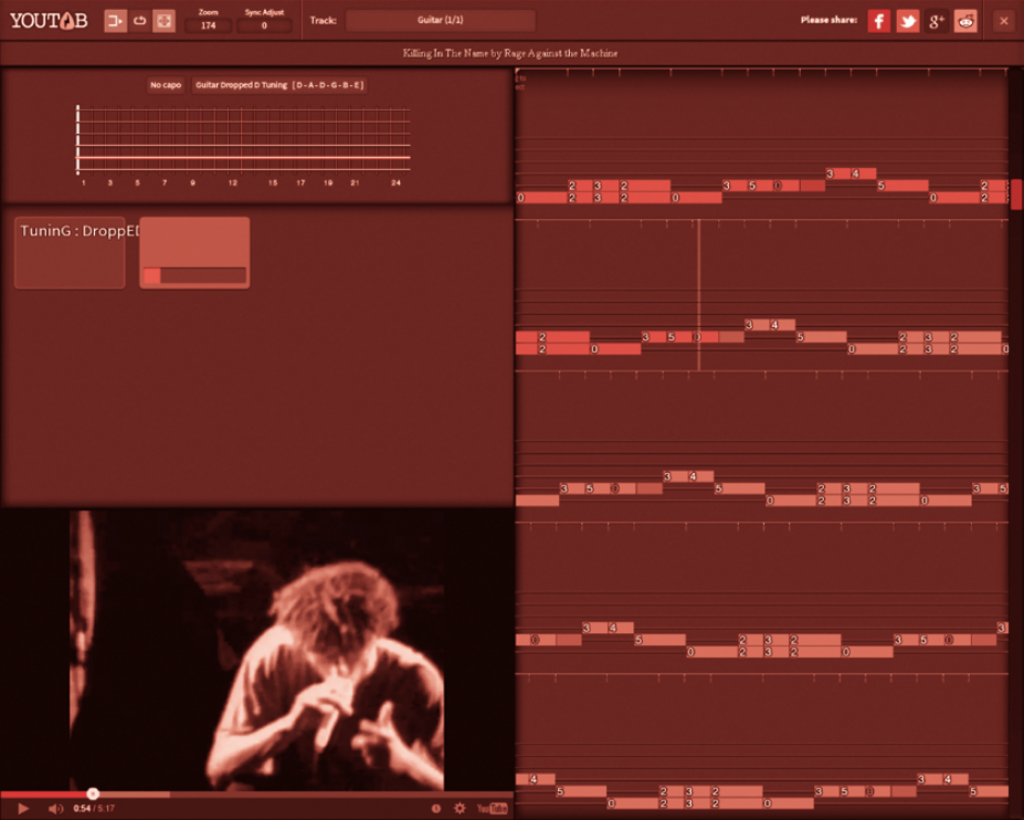

Vidéos, tutoriels et autres renouvellent maintenant la tradition orale. Si la méthode du repiquage assistée par ordinateur peut sembler assez froide et mécanique, la vidéo propose un outil puissant de transmission musicale, plus généreux. Celle-ci peut tout d’abord s’inscrire dans un système global. Pour se repérer temporellement dans le morceau au moment du jeu, une architecture générale de la composition peut être rendue lisible et navigable. De récents sites web à l’image de Chordify ou encore l’astucieux Youtab proposent une autre approche du repiquage.

Une page type de Chordify, comprend : en haut à gauche le lecteur Youtube diff usant le clip du morceau ; en milieu de page le navigateur et les commandes de lecture ; et en bas , la grille interactive des accords.

Une page type de Youtab, comprend: en bas à gauche le lecteur Youtube diff usant le clip du morceau ; en haut à gauche, la visualisation de la corde jouée ; en milieu gauche, les options relatives au morceau ( progression temporelle) et l’instrument ( accordage) et à droite, le défilement de la tablature interactive.

Ici, l’aspect ne se focalise pas tant sur l’analyse que sur la pratique instantanée du morceau joué. Sur une seule page, tous les éléments nécessaires à l’interprétation sont disponibles et générés de manière automatique. Le site reconnait les accords des chansons ( mp3, vidéoclip, concert… ) qui lui sont soumises via une adresse internet et les synchronise avec la musique sur un simple lecteur multimédia. Les accords ou la tablature générés sont mis en évidence à la lecture du morceau retranscrit dans le player et la sélection se déplace en cours de chanson. Cliquer sur n’importe quel accord emmène directement à cette partie de la chanson et pour faciliter l’apprentissage d’un passage, il est possible de créer une boucle, de ralentir… Ces outils multimédia interactifs convoquent une interface complète digne des logiciels de montage vidéo mais offrent surtout un contrôle presque total sur le déroulement de l’apprentissage du morceau.

Mais l’outil vidéo peut aussi servir de substitut au cours traditionnel de musique, en dehors de tout cet environnement technologique. Au travers de gros plans sur les doigts, écrans séparés sur les mains, la vidéo peut certes rejouer la décortication du morceau, expliquer comment jouer, mais ce n’est pas le plus intéressant. De nos jours, Internet permet à tout le monde d’exposer sa propre version d’un morceau. Et c’est la multitude de ces interprétations qui mettent en lumière toutes les possibilités de jouer. Youtube et les autres plateformes vidéos regorgent de fans qui se filment en train de jouer. Ce sont les covers, ou encore reprises.

Sur Youtube, l’archétype d’une cover avec son cadrage sur les mains accompagné de commentaires sur la même page.

Souvent ces vidéos sont le point de départ de longs échanges écrits sous formes de commentaires, ou chacun va apporter ses remarques, idées… Et tout ceci constitue bel et bien une forme d’écriture, d’annotation de la musique, au travers d’indications divergentes, détails soulevés de manière textuelle.

En parallèle de la partition graphique qui présente le paradoxe d’être un outil parfois trop libre à interpréter, la musique contemporaine s’est aussi essayée et s’essaye encore à une forme lisible par le plus grand nombre. Cette écriture essentiellement typographique s’illustre, là encore, au travers du texte. L’instruction, la consigne, le schéma, le statement sont autant d’appellations pour un même procédé de présentation d’une pièce par l’usage des mots. L’art contemporain s’empare dès le XXe siècle de la forme écrite pour proposer un état de l’œuvre qui reste à performer ( mode d’emploi, énoncé… ) ou au contraire, comme étant une forme finie (inscription textuelle, formulation d’un concept qui est l’objet de l’œuvre). Des artistes conceptuels à Fluxus, ce mode d’écriture met avant tout la formulation textuelle en avant. De nombreux artistes appliquent le principe d’indétermination dans leur composition. L’écrit des partitions aléatoires use de symboles autres que ceux issus de la notation traditionnelle, laissant libre cours à une interprétation radicale de la part du musicien. La performance en elle-même devient ainsi un acte social, son but n’est plus la simple reproduction mais bien une interprétation libérée de tous ses codes traditionnels. Toutefois, les objets produits orientent les enjeux de l’utilisation du texte de différentes manières.

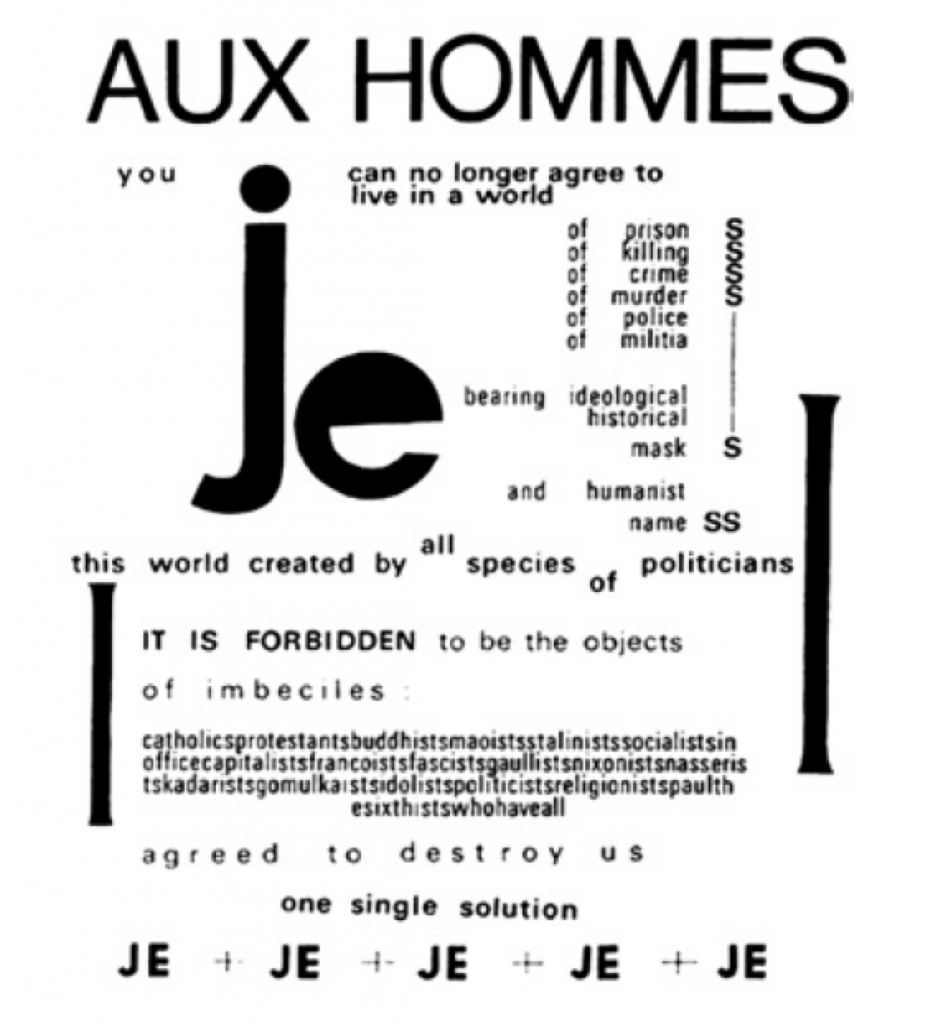

L’écriture textuelle de la musique souligne sa dimension orale. Les poèmes-partitions issus de la poésie sonore en sont un bel exemple. Kurt Schwitters, Henri Chopin ou encore Bernard Heidsieck n’hésitent pas à s’émanciper de tous les formalismes, à traiter la langue comme une matière qui s’étire, se dissémine, se multiplie, à en dégager toutes les dimensions plastiques révélées par un travail de spatialisation du texte dans les partitions musicales (dimension affirmée dès les débuts par le terme de Poèmes-Partitions) et, également physiques car impliquant les notions d’action, de performance. L’enjeu est y est donc autant graphique, fonctionnel que poétique.

Dans son poème Aux hommes de 1969,

Henri Chopin joue des contrastes

d’échelle et de noirs typographiques.

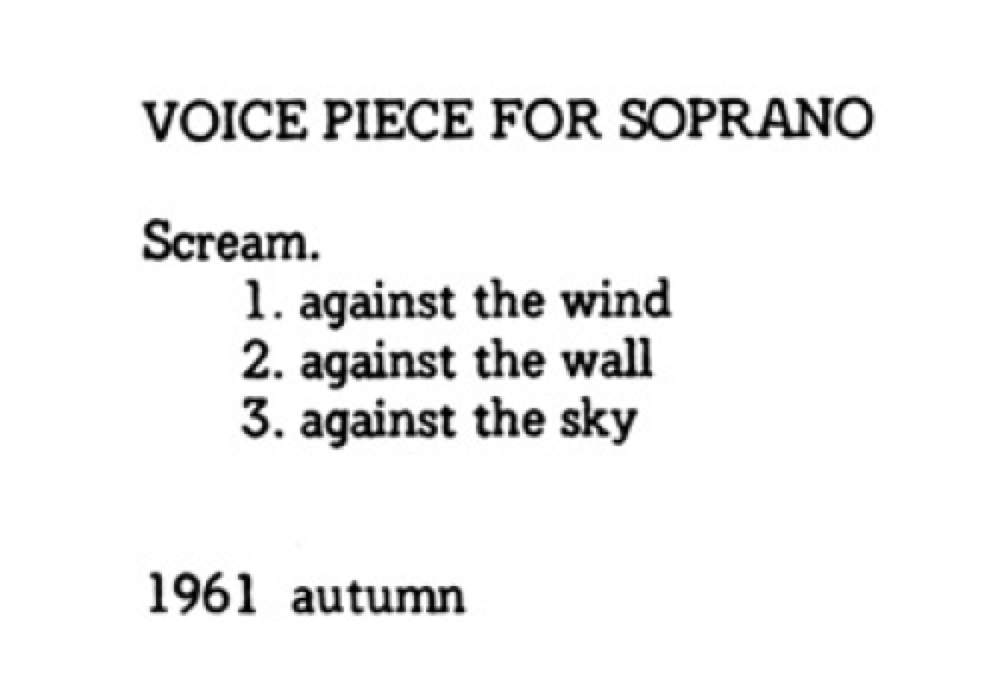

Le texte permet aussi de communiquer une instruction, une consigne musicale très claire mais pour le moins ouverte: C’est l’interprétation qui transforme l’écrit en performance. Les pièces-instructions de Yoko Ono ou encore les Partitions d’events de George Brecht ( 1926-2008 ) offrent autant de réponses que d’interprètes.

Yoko Ono présente sa Voice Piece for Soprano de 1961 comme une consigne et ses variantes, à l’aide d’un seul caractère.

Le public peut s’en emparer et s’approprier l’interprétation. Nul besoin de savoir lire la musique. Celle-ci se révèle et se ressent grâce aux outils que chacun porte en soi: imagination, sensibilité. Le texte n’est ici employé que pour donner au plus grand nombre les moyens de se saisir de l’œuvre: créer la situation, révéler ou relever la subtilité.

Il est amusant de noter que la dimension solfégique n’est pas systématiquement écartée lorsqu’une écriture alternative est employée. Son usage est renversé est aquière une nouvelle compatibilité. Au contraire, elle revient parfois annoter la consigne, comme un éclaircissement nécessaire à la compréhension de l’œuvre. Le renversement des niveaux de lecture apparaît ici. La partition classique convoque parfois des éléments textuels afin d’expliciter des passages. Le compositeur peut inscrire ici et là des indications de nuances, un rappel de jeu, et ce, grâce à une phrase ou quelques mots. Cela met en lumière le caractère plus universel des mots, puisque seuls ces derniers parviennent à expliquer ce que la notation de la musique ne dit pas.5

Dans le cas de la consigne, de l’instruction, ce sont les mots qui constituent le corps de l’écriture. C’est dans un second temps qu’interviennent les annotations, parfois sous forme de bribes de partition. Cette fois-ci, ce n’est pas dans le but d’éclaircir le propos, car il ne peut être plus clair. Il s’agit plutôt d’énoncer un élément important. La phrase musicale écrite de façon classique se justifie par deux points. D’une part, elle restreint la compréhension de l’élément annoté, pour être plus clair et éviter toute ambiguïté. D’autre part, seul un interprète accompli peut se mesurer à une consigne, une instruction de musique contemporaine. Il y a fort à parier qu’il considère le langage classique de la musique comme acquis par l’interprète, et peut être plus facile que les phrases textuelles, libres, de l’œuvre à performer.

L’objet typographique est donc à l’honneur et s’il est bien un atout que possède la forme écrite de l’œuvre, c’est l’emploi possible de la typographie et les conséquences qu’elle engendre, à savoir la possibilité de produire des multiples et d’assurer une diffusion au travers de leurs éditions. Souvent, bien que la longueur de ces documents soit courte, un soin particulier est accordé à leur composition. De nombreux poèmes-partitions à l’origine des performances Fluxus les plus radicales sont traitées dès 1960 de manière extrêmement graphique. L’expérimentation menée sur le support imprimé est proportionnelle à l’intensité de la performance.

D’ailleurs, les travaux typographiques reflètent bien cet esprit. La composition, éclatée, présente une profusion de caractères. Le document ainsi produit rend sa lecture propice à la performance explosive: tout concorde pour placer le lecteur, non pas dans la position habituelle du récepteur mais bien dans celle de l’acteur – interprète du texte. D’autre objets sont produits, de façon plus sage, mais toujours avec le même soin typographique. Water Yam en propose un bel exemple au travers de ses partitions de George Brecht. Il développe à partir des années 1960, ses Events score, forme courte et prescriptive d’actions qu’il écrit sur des petites cartes. Évolution de la partition musicale, ces dernières consistent en une suite de mots décrivant à l’interprète un certain nombre d’instructions à exécuter. La Water yam est éditée en 1966 sous la forme d’un recueil d’une centaine de ces partitions d’events. Chacune dévoile une composition typographique soignée.

George Bretch édite les partitions de Water Yam sous forme d’une série de cartes typographiées réunies dans une petite boîte.

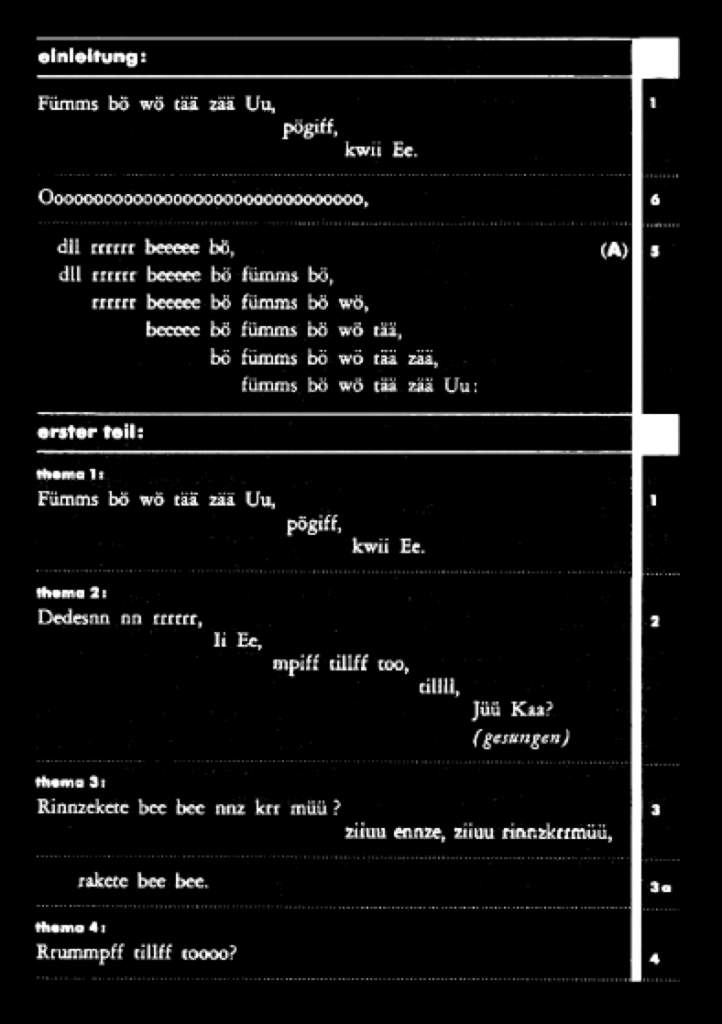

La typographie laisse donc transparaître la musicalité de l’œuvre sans artifice. Le plus bel exemple reste à ce jour celui de Jan Tschichold, pour la mise en page de l’Ursonate de Kurt Schwitters (1887-1948). Son travail a servi de base à de nombreuses œuvres d’autres artistes, car il met en pratique ce que les travaux du Bauhaus bâtissent autour de la fonctionnalité de la lecture. Dans ce cas, l’enjeu mis en lumière par l’emploi du texte, réside dans la gestion fonctionnelle de la mise en page. Tschichold propose une solution à la fois technique, sensible et innovante. Lui-même explique le système : «Dans un rythme libre, les paragraphes et la ponctuation sont utilisées comme dans la langue, pour un rythme rigoureux, les barres de mesure ou les indications de mesure apparaissent par la division proportionnée en sections spatiales égales de l’espace typographique, mais pas de ponctuation. Donc, [les signes] , . ; ! ? : ne sont lus que pour la tonalité.

Naturellement, l’utilisation courante des lettres de l’ancien alphabet romain ne peut donner qu’une indication très incomplète de la Sonate parlée. Comme pour toute partition, de nombreuses interprétations en sont possibles6 .» Cherchant à créer une partition claire et fonctionnelle, il s’inspire des travaux du Bauhaus, l’utilisation systématique des tirets et filets ainsi que de la police Futura l’attestent. Au niveau des filets, Tschichold se sert d’un contraste entre filets fins et épais, le filet épais isolant les indications relatives à la mesure des temps et se répétant à chaque page, et des filets fins, moins violents, servant à indiquer le passage d’un mouvement à un autre. Un troisième type de filet, encore plus léger, est constitué de successions de petits points, indiquant les changements de temps. Mais surtout, il se sert d’une opposition entre deux types de caractères ( à empattements contre linéales ), le premier destiné au texte à déclamer, et le second, en l’occurrence la police Futura7 , représentant une police épurée et fonctionnelle, servant pour toutes les sortes d’indications. Il met ainsi en place toute une mécanique sensible de la lecture.

Cet extrait de l’Ursonate de Kurt Schwitters mise en page par Jan Tschichold tient sa force dans sa rigueur de composition typographique.

L’adaptation est certainement la caractéristique la plus importante des écritures alternatives de la musique. Appropriées aux instruments, aux techniques, ou aux musiciens etc., elles permettent la popularisation de la pratique dans un dialogue nécessaire où la notation nourrit la musique et inversement. Si écrire la musique n’a pas toujours été une nécessité, le phénomène d’externalisation de la mémoire, que l’Homme connaît depuis longtemps8 , a rendu indispensable le développement de la notation sous la forme de la partition. Ce système présente cependant des limites et ce sont précisément ses lacunes qui ont provoqué, par compensation, la naissance de nouveaux types de notations. Bien au-delà de la simple exécution musicale, les gestes d’appropriation des acteurs de la musique questionnent les temps de son écriture et engendrent de nouvelles expériences. De la composition à la lecture, du jeu à l’enregistrement, du sample au remix, chaque étape propose désormais de multiples approches de lecture possibles. Ces approches élargissant le champ traditionnel de la partition, elles en deviennent l’alternative nécessaire.

- Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis/Cambridge, Hackett Publishing CO, 1976, pp.192-194. [↩]

- The MIDI Manufacturers Association, An Introduction to MIDI, 2009, <midi.org> [↩]

- Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis/Cambridge, Hackett Publishing CO, 1976, pp.130-134. [↩]

- Manon Lemesle, La méthode orale comme première approche d’apprentissage musicale, Caen, CEFEDEM de Normandie, p.24. [↩]

- De nombreux exemples montrent que les mots ne sont pas forcément capables d’exprimer une intention musicale, et peuvent rester très abstraits en cherchant à être concrets. Par exemple, les annotations de partitions de compositeurs comme Claude Debussy ( 1862–1918 ) ou Maurice Ravel ( 1875–1937 ) ou encore Erik Satie (1866-1925) ont le double statut d’indication de jeu et de narration et peuvent se révéler complexes et malheureusement inciter aussi bien à la créativité qu’au mimétisme. Comment se fait-il qu’une annotation comme «De manière à obtenir un creux» se retrouve être jouée par plein de personnes de la même façon? Les mots peuvent peut-être aussi bien profiter comme nuire à la liberté créatrice d’interprétation, en tout cas dans la musique. [↩]

- Merz, Écrits / Kurt Schwitters par Marc Dachy. Paris, éditions Gérard Lebovici ( Champ libre ), 1990, pp.194-223. [↩]

- Le Futura est une police de caractères linéale géométrique puriste conçue par Paul Renner ( 1878-1956 ) entre 1924 et 1927, soit la période contemporaine du Bauhaus, pour la fonderie Bauer ( Bauersche Gießerei ) [↩]

- André Leroi-Gourhan a pu montrer que l’histoire de l’écriture et de l’outillage est intimement liée à celle de la mémoire et de ses pratiques, l’outil ayant pour fonction essentielle d’externaliser la mémoire individuelle et ainsi de la socialiser. André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, « La mémoire et les rythmes », Paris, Albin Michel, 1965, p. 9. [↩]