extrait de Week-end de Jean-Luc Godard (1967)

extrait de Week-end de Jean-Luc Godard (1967)

Dans Le Petit Soldat, tournÃĐ en 1960, on pouvait entendre cette fameuse phrase: ÂŦla photographie câest la vÃĐritÃĐ et le cinÃĐma câest vingt-quatre fois la vÃĐritÃĐ par secondeÂŧ. Sept ans de rÃĐflexion plus tard et un des cartons du film Week-end (ÃĐgarÃĐ dans le cosmos de 1967) affirme la dimension mensongÃĻre de la photographie par un jeu de signes sur la syllabe pho et le mot faux.

Week-end, tragÃĐdie aggressive moquant les valeurs dâune petite bourgeoisie française, observe à travers une suite dÃĐmontÃĐe de scÃĻnes, la chute inexorable du couple Jean Yanne-Mireille Darc en route pour la verte banlieue.

Comme en ÃĐcho à ce montage en faux-raccords, jâaimerais rendre compte dâune copieuse gÃĐnÃĐalogie dâappareils dâobservation qui ont, entre le milieu du XVIIIe et la fin du XIXe siÃĻcles, mis lâillusion au centre de leur fonctionnement. Leur description croisera celles de quelques objets sans rapports si ce nâest leur forme ÃĐvocatrice ou leur usage de lâimage comme signe. Car ces appareils, dans leur ensemble, sont avant tout des moyens de regarder de nouveaux types dâimages: vues peintes et optiques ou photographies qui prendront, selon les contextes de leur apparition, une dimension dâillusion distrayante ou de reprÃĐsentation subjective. Lâune et lâautre, signes de lâimage comme divertissement et du divertissement comme paradigme dâun ÂŦmensongeÂŧ qui se fabrique avec les outils dâune culture oÃđ voir câest (vouloir) croire.1

BOXWOOD DRUM PANORAMAS

———————————————–

Proto pellicule de cinÃĐma ou projection immobile et portative, les drum panoramas anglais du dÃĐbut du XIXe siÃĻcle sont des scÃĻnes enroulÃĐes et contenues dans des tubes en bois ainsi dÃĐcrits par  lâhistorienne Giuliana Bruno:

Un cas intÃĐressant de vue (en) mouvement se prÃĐsente sous la forme de scÃĐnettes dÃĐsignÃĐes pour Être enfermÃĐes dans de petits cylindres ÃĐquipÃĐs dâun mÃĐcanisme permettant grÃĒce à une fente dâenrouler et de dÃĐrouler [le rouleau sur lequel elles ÃĐtaient dessinÃĐes]2

AppelÃĐs boxwood drums, ces dispositifs-à -visionnage mettaient principalement en avant des vues panoramiques de villes et de ports, anticipations dâautres ÂŦvue panoramique LumiÃĻreÂŧ et de futurs travelling (moraux ou non) à venir. La plupart en aquatinte recolorisÃĐe, ces panoramas semblent jouer le dÃĐroulÃĐ de deux maniÃĻres bien distinctes.

Tirant parti dâun hors-champ propice aux surprises et apportÃĐ par la petite colonne en bois ne dÃĐpassant pas les 12 centimÃĻtres dans laquelle se dissimule le reste du rouleau, les panoramas deviennent des thÃĐÃĒtres pour spectateur-lecteur.

Thomas Rowlandson (graveur), George Moutard Woodward (dessinateur), Pigmy Revels in A Panorama, 10 x 203 cm, Londres, c.1819 (merci à David Brass Rare Books)

(dÃĐtail) Thomas Rowlandson (graveur), George Moutard Woodward (dessinateur), Pigmy Revels in A Panorama, 10 x 203 cm, Londres, c.1819 (merci à David Brass Rare Books)

(dÃĐtail) Thomas Rowlandson (graveur), George Moutard Woodward (dessinateur), Pigmy Revels in A Panorama, 10 x 203 cm, c.1819 (merci à David Brass Rare Books)

Câest le cas pour Pigmy Revels in A Panorama dessinÃĐ par George Woodwar et gravÃĐ par Thomas Rowlandson vers 1819. Page de titre ÂŦgÃĐnÃĐriqueÂŧ en tÊte, un dÃĐfilÃĐ de caricatures sociales se rÃĐvÃĻle sur une bande de 10 x 203 cm, longue suite de critiques visuelles ÂŦcalculÃĐe pour apporter la joie aux adolescents, le rire aux indolents, lâamusement aux faibles, lâambroisie aux sÃĐrieux, et la gaietÃĐ aux mÃĐlancoliquesÂŧ [notre traduction].

On retrouve ce sens de la bande dessinÃĐe toute en longueur dans les aventures de Mister OâSquat ÃĐditÃĐe par William Sams en 1823. Mister OâSquat and the Widow Shanks Take A Flyer raconte les aventures de la veuve Shanks rÃĐcemment mariÃĐe à monsieur OâSquat et tous deux partis de leur campagne pour un voyage de noces turbulent vers Londres.

Anon., A Trip to Town (Mister OâSquat and the Widown Shanks Take a Flyer) , 13 x 330 cm, publiÃĐ par W.Samd Bookseller pour son Altesse Royale le Duc dâYork, Londres, 1823 (merci à David Brass Rare Books)

(dÃĐtail) Anon., A Trip to Town, 13 x 330 cm, publiÃĐ par W.Samd Bookseller pour son Altesse Royale le Duc dâYork, Londres, 1823 (merci à David Brass Rare Books)

(dÃĐtail) Anon., A Trip to Town, 13 x 330 cm, publiÃĐ par W.Samd Bookseller pour son Altesse Royale le Duc dâYork, Londres, 1823 (merci à David Brass Rare Books)

Anticipant un cinÃĐma muet qui se segmentait par cartons annonçant les scÃĻnes à venir ou les dialogues mimÃĐs par les acteurs, le panorama des aventures des Shanks-OâSquat est littÃĐralement sÃĐquencÃĐ par des ÂŦrideaux poÃĐtiquesÂŧ narrant la morale souvent ridicule de lâhistoire.

Mais les boxwood drums sont aussi exploitÃĐs comme autant de paysages en glissement: façon dâoffrir une vision à degrÃĐs des activitÃĐs sociales dâun quotidien qui sâÃĐtalent, comme en mouvement, et mesurent les souvenirs dans une bobine en faux technicolor.

(dÃĐtail) Anon., Brighton, 11 x 458 cm, Londres, Ackerman & Co, 1833 (merci à David Brass Rare Books)

(dÃĐtail) Anon., Brighton, 11 x 458 cm, Londres, Ackerman & Co, 1833 (merci à David Brass Rare Books)

Anon., Brighton, 11 x 458 cm (rouleau), Londres, Ackerman & Co, 1833 (merci à David Brass Rare Books)

Tel ce rouleau de 1833 qui relate lâhistoire de la ville de Brighton et y additionne les traces tangibles du futur passÃĐ de la ville. LâarrivÃĐe du chemin de fer en 1841 va effectivement entraÃŪner une modernisation de la ville qui sâembellit et sâorganise pour accueillir les citadins rejoignant rapidement la cÃīte pour de nouveaux loisirs balnÃĐaires. Les anciennes façades architecturales gravÃĐes sur le rouleau tÃĐmoignent dâune mutation annoncÃĐe: dÃĐcors prÃĐcis mais dÃĐjà en ruines.

Ãvoquant sans le savoir le fameux travelling de Week-End3, Sporting Cruikshank dâIsaac Robert est un autre panorama de 1819 mesurant 6,2 x 398 cm. Quarante-deux scÃĻnes numÃĐrotÃĐes dÃĐcrivent la colonne des carosses et autres cavaliers en route pour le spectacle des combats de boxe de Moulsey Hurst. Elles se suivent avec une prÃĐcision dâÃĐxÃĐcution oÃđ les dÃĐtails donnent un riche point de vue sur les codes vestimentaires de lâÃĐpoque et oÃđ la longueur du panorama produit la curieuse impression tautologique dâune distance doublÃĐe sur papier.

Isaac Robert, Panorama Sporting Cruikshank, Going to a Fight. The Sporting World in All Its Variety of Style and Costume along the Road from Hyde Park Corner to Mousley Hurst, 6,2 x 400 cm, 1819

TRANSPARENT DE CARMONTELLE

***********************************************

Tubes-paysages, rouleaux-mÃĐmoire, les panoramas font dÃĐfiler les petites histoires ÃĐdifiantes tout autant que les vues rÃĐelles ou imaginaires de paysages. Si les boxwood drums sont largements diffusÃĐs comme objets-souvenirs dans les lieux de promenades anglais dÃĻs le milieu du XIXe, un autre dispositif avait vu le jour quelques annÃĐes auparavant en France. Exploitant tout autant le goÃŧt des vues panoramiques et offrant des voyages immobiles, sorte de pÃĐrÃĐgrination à domicile, lâappareil inventÃĐ par Louis Carrogis de Carmontelle vers 1783, et parfois nommÃĐ le transparent, est une jolie alternative à la lanterne magique.

Louis de Garrogis, dit Carmontelle (1717-1806), Transparents: promenade dans un parc, aquarelle gouachÃĐe, plume et encre noire sur 17 feuilles de papier Whatmann â 1300 cm. Boite avec le mÃĐcanisme permettant de lire le transparent (image Galerie de Bayser, Paris)

RÃĐplique moderne dâune boite de Carmontelle (figurant p.168 du livre de G.Bruno, An Atlas of Emotion mais mal lÃĐgendÃĐe: voir Erkki Huhtamo, Illusions in Motion, MIT, Cambridge, 2013, p.57)

Carrogis de Carmontelle (1717-1806) ÃĐtait architecte, peintre, dÃĐcorateur et ÂŦdivertisseurÂŧ. Les passe-temps quâil rÃĐalise pour son protecteur le duc dâOrlÃĐans font partie de ces spectacles à la mode qui associaient transparence et lumiÃĻre et sâÃĐtaient dÃĐveloppÃĐs au long du XVIIIe siÃĻcle. Carmontelle expliquait dans un manuscrit datÃĐ de 17944:

Ces tableaux sont peints sur une bande de papier de Chine ou de papier vÃĐlin de la hauteur dâenviron 15 pouces et de la longueur de 80 à 180 pieds selon la quantitÃĐ dâobjets successifs quâon veut reprÃĐsenter, et cette bande de papier est bordÃĐe par le haut et par le bas dâun galon noir qui lâempÊche de se dÃĐchirer.[âĶ] Pour que les objets peints sur cette bande de papier passent successivement, elle est montÃĐe sur deux rouleaux de bois renfermÃĐs dans une boÃŪte noircie et placÃĐs à ses extrÃĐmitÃĐs. Cette boÃŪte a deux ouvertures dâenviron 26 pouces oÃđ sont deux portes qui se relÃĻvent pour laisser passer la lumiÃĻre du jour au travers du papier peint. A lâaxe de ces rouleaux on adapte une manivelle qui fait tourner un des rouleaux sur lequel se replie toute la bande de papier qui enveloppe lâautre rouleau qui, tournant aussi, fait passer successivement tous les objets peints sur ce papier [âĶ]

vue dâun transparent de Carmontelle, XVIIIe siÃĻcle (image musÃĐe Paul Getty). On remarque lâamorce en tissu noir et quelques traces du galon noir qui bordait le support papier.

Vue dâun transparent de Carmontelle exposÃĐ au Domaine de Sceaux, 2008 (image GHAMU, merci!)

Traduisant des paysages, souvent sublimÃĐs à lâaquarelle et à la gouache mÃĐlangÃĐe à un liant permettant des couleurs brillantes et transparentes5 , saisis sur papier fin anglais, les rouleaux de Carmontelle sont des ÂŦdÃĐcors transparents animÃĐsÂŧ:

[Rouleaux dessinÃĐs] de prÃĻs de cinquante centimÃĻtres de haut et pouvant aller jusquâà quarante-deux mÃĻtres de long [âĶ] lâoriginalitÃĐ de lâoeuvre de Carmontelle est dâavoir ÃĐtÃĐ conçue pour Être regardÃĐ en transparence. Le dessin ÃĐtait dÃĐroulÃĐ, image par image, dans une boÃŪte possÃĐdant deux ouvertures, placÃĐe devant une fenÊtre ou une chandelle. Lâauteur agrÃĐmentait son spectacle, donnÃĐ Ã une assistance restreinte, de commentaires ou de musique.6

Vue dâun transparent de Carmontelle exposÃĐ au Domaine de Sceaux, 2008 (image GHAMU, merci!)

ROULEAUX DE SADE

ET DE KEROUAC

———————————

Le Marquis de Sade (1740-1814), contemporain de Carmontelle, est lui aussi adepte, si on ose dire, du rouleau. EmbastillÃĐ en 1784, Monsieur le 6 comme il se nomme parfois7 entreprend en effet dÃĻs 1785 la mise au net des brouillons de ses Cent Vingt JournÃĐes de Sodome.

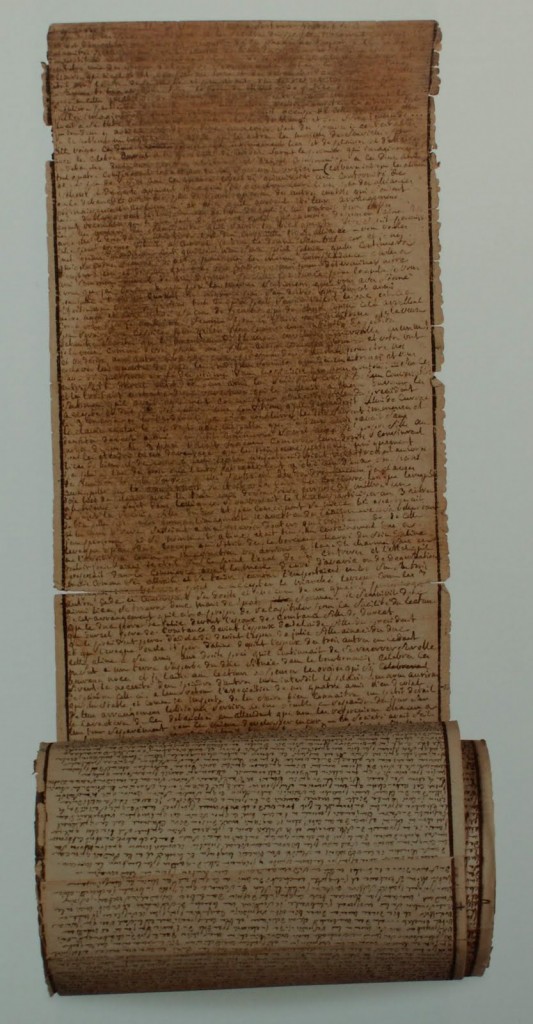

Marquis de Sade, rouleau manuscrit des Cent Vingt JournÃĐes de Sodome, c.1785 (BibliothÃĻque GÃĐrard Nordmann)

Marquis de Sade, rouleau manuscrit des Cent Vingt JournÃĐes de Sodome, c.1785 (BibliothÃĻque GÃĐrard Nordmann, merci au Bibliomane Moderne)

Pour ÃĐviter tout risque de confiscation, Sade, dâune ÃĐcriture fine et menue, recopie patiemment et entiÃĻrement le texte sur des feuillets de 12 cm de large, collÃĐs bout à bout. Le long rouleau ainsi obtenu fait une longueur de plus de 12 m:

[ÃgarÃĐ lors de lâincendie de la Bastille en 1789] Sade croit l’avoir irrÃĐmÃĐdiablement perdu (il ne le reverra, en effet, jamais), il en pleura ÂŦdes larmes de sangÂŧ. Or, Il est rÃĐcupÃĐrÃĐ durant la mise à sac de la Bastille, par un certain Arnoux de Saint-Maximim qui le vend au grand-pÃĻre du marquis de Villeneuve-Trans. Il va rester dans cette famille durant trois gÃĐnÃĐrations.

Le manuscrit est ensuite vendu par ses descendants en 1900 au psychiatre allemand Iwan Bloch. Il est ÃĐditÃĐ par ce dernier pour la premiÃĻre fois en 1904, sous le pseudonyme d’EugÃĻne DÞhren. Cette ÃĐdition accumule plusieurs milliers d’erreurs.

En 1929, Maurice Heine, mandatÃĐ par le vicomte Charles de Noailles, gÃĐnÃĐreux et courageux mÃĐcÃĻne, le rachÃĻte et le publie, de 1931 Ã 1935. Câest une ÃĐdition limitÃĐe aux âbibliophiles souscripteursâ pour ÃĐviter la censure. En raison de sa qualitÃĐ, elle est considÃĐrÃĐe comme la vÃĐritable originale.

En 1985, le manuscrit est vendu par une descendante du vicomte, à GenÃĻve, au collectionneur de livres ÃĐrotiques rares, GÃĐrard Nordmann (1930-1992). Il est exposÃĐ pour la premiÃĻre fois en 2004, à la Fondation Martin Bodmer, prÃĻs de GenÃĻve.

Le rouleau manuscrit de douze mÃĻtres dix de long, et de douze centimÃĻtres de large est composÃĐ de multiples morceaux de papier, ayant un centimÃĻtre de large. Chaque morceau est ÃĐcrit des deux cÃītÃĐs; l’ÃĐcriture est tellement fine qu’elle ne peut-Être lue qu’avec l’aide d’une loupe.8

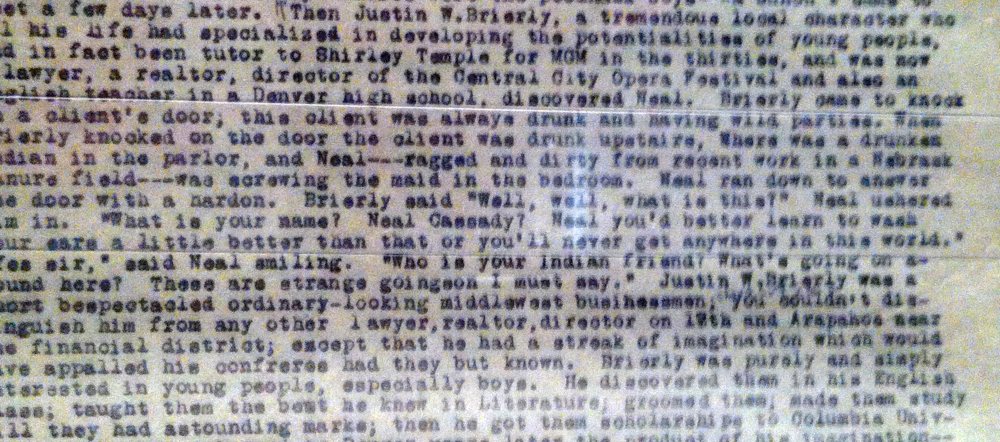

Vision splendide dâun rÃĐcit se dÃĐployant sur de longues langues de papier, cette alter pellicule manuscrite semble rÃĐpondre à une autre version, cette fois dactylographiÃĐe, rÃĐminiscence innocente rejouÃĐe en 1951 par Jack Kerouac pour le tapuscrit de son roman Sur la route:

Entre le 2 et 22 avril 1951, Jack Kerouac ÃĐcrit un roman de 125 000 mots sur un support papier de 36,50 mÃĻtres de long. Il a 29 ans.

En grande partie autobiographique, une soudaine fiÃĻvre scripturale lâentraÃŪne à ÃĐcrire un livre en prose spontanÃĐe, empruntÃĐe aux techniques du SurrÃĐalisme inspirÃĐe par son compagnon de voyage Neal Cassady.

ÂŦ Je lâai fait passer dans la machine à ÃĐcrire et donc pas de paragraphesâĶ lâai dÃĐroulÃĐ sur le plancher et il ressemble à la route. Âŧ ÃĐcrit Jack Kerouac en mai 1951. Le rouleau imprimÃĐ et ÃĐditÃĐ (en 2007) comporte un seul paragraphe de 370 pages, sans marge et sans chapitres.

ÂŦ Je vais me trouver un rouleau de papier pour couvrir les ÃĐtagÃĻres, je vais le glisser dans la machine, et je vais taper à toute vitesse, à toute berzingue, au diable les structures bidons, aprÃĻs on verra ÂŧâĶ ÂŦ jâai ÃĐcris ce livre sous lâemprise du cafÃĐâĶ 6 000 mots par jour, 12 000 le premier jour et 15 000 le dernierâĶ Âŧ.

Il prÃĐparait sa route depuis 1947, au moyen de dizaines de carnets et de notes manuscrites. De jeune romancier, Jack Kerouac va devenir lâÃĐcrivain le plus expÃĐrimentÃĐ, le plus douÃĐ de sa gÃĐnÃĐration, qui le propulsera au sommet de la littÃĐrature amÃĐricaine, avec la ÂŦ littÃĐrature de lâinstant Âŧ.9

Jack Kerouac, Sur la Route, 1951 (image via Didier Jacob, merci)

(dÃĐtail), Jack Kerouac, Sur la route, 1951

RÃĐpÃĐtition et diffÃĐrence entre le rouleau sadien et celui du ÂŦKing of the BeatsÂŧ sâinscrivent visiblement dans cette prose spontanÃĐe. Elle est celle de lâinstant chez Kerouac, lâinstant dâun prÃĐcipitÃĐ sublime oÃđ se solidifie ÂŦlâos de Sur la route, sa version crue et la plus aboutie. Route de papier qui symbolise celle quâon prend: texte dâun jet, parchemin biblique de lâadolescence et du voyage dans lâAmÃĐrique de Truman [âĶ]Âŧ10. Chez Sade il sâagirait plutÃīt dâune rumination patiente, celle dâannÃĐes de prison qui, comme le pensait Simone de Beauvoir, ont transformÃĐ lâhomme en ÃĐcrivain; une ÃĐcriture muant soudain en celle de la sauvegarde, avide de prÃĐserver les perversions en griffonnages ÃĐconomes et sur-attentifs à lâespace et aux limites de la page.

Dans les deux cas sâest manifestÃĐe en bande et en signes, rythme sauvage et pÃĐnÃĐtrÃĐ, une transe chimique qui a crÃĐe deux doubles, rouleaux-commandements sensoriels de libertÃĐs à vivre.11

MUTOSCOPE, KINÃTOSCOPE, KINORA ET AUTRES MODES DâOBSERVATION

***************************************

Des plaisirs solitaires et ÃĐlectriques se sont aussi manifestÃĐs au travers de dispositifs populaires publics ou privÃĐs.

BrevetÃĐ en 1894 par Herman Casler (1867-1939), le mutoscope est une de ces ÂŦpenny-in-the-slot machinesÂŧ thÃĐÃĒtre de rÊves en papier, images en mouvement aux titres aguicheurs et ÃĐvocateurs mais oÃđ la rÃĐalitÃĐ de lâÃĐvocation finissait souvent par dÃĐcevoir le solitaire spectateur.

image tirÃĐe dâun catalogue Munve et prÃĐsentant le mutoscope modÃĻle Deluxe Console Light Up (au centre). Sur la gauche le Rapkins Era de 1926. Ã droite le modÃĻle Clamshell Mutoscope exploitÃĐ de 1890 Ã 1909. (merci PinRepair)

Anon., trois mutoscopes, n.d. (la vue est prise soir à New York soit en Suisse (via Christopher Fowler)

dÃĐtail dâune amorce de bobine de mutoscope. LâInternational Mutoscope Reel Company a ÃĐtÃĐ fondÃĐe en 1925 par William Rabkin.

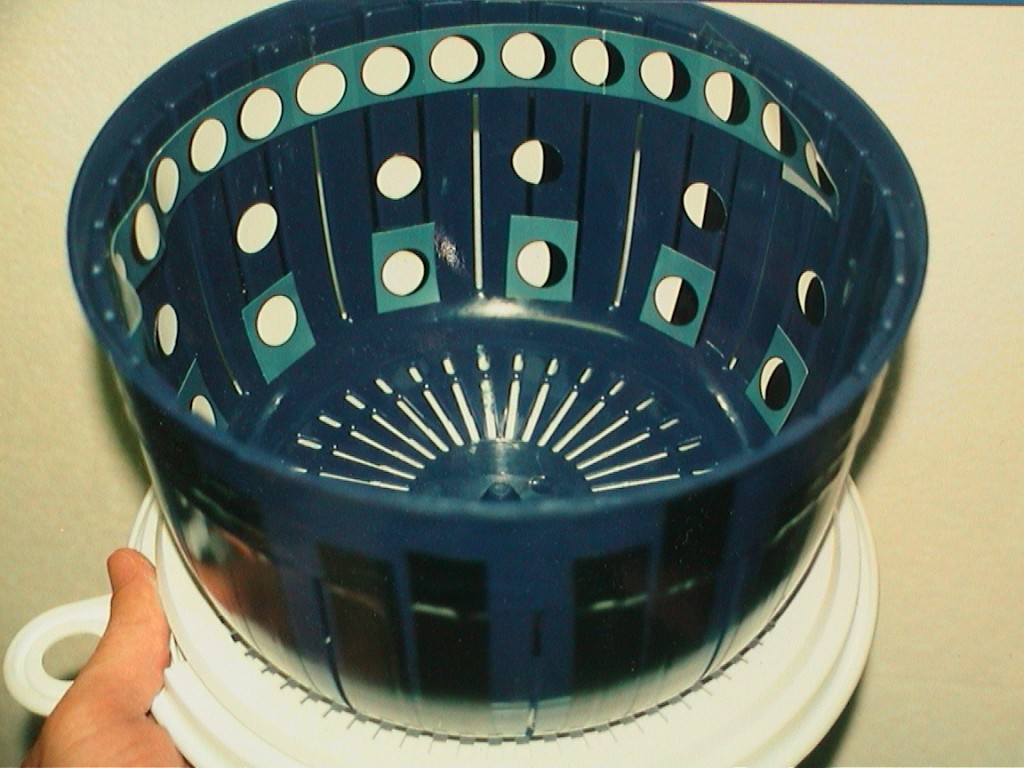

Fonctionnant sur le principe des flipbooks, le mutoscope avait la particularitÃĐ dâutiliser des ÂŦbobines dâimagesÂŧ. Le terme doit Être entendu littÃĐralement: chaque vue ÃĐtait fixÃĐe horizontalement sur un cylindre pouvant contenir un ensemble de 850 à 900 cartes photographiques. Ces bobines hÃĐrissÃĐes de pÃĐtales visuels reprÃĐsentaient environ une minute de divertissement souvent osÃĐ, effeuillage soft porn de lâÃĐpoque, attirant le chaland et faisant le bonheur des exploitants.

bobine de mutoscope, n.d. (via artthrob, merci)

dÃĐtail dâune des cartes de la bobine dâun mutoscope, n.d. (via artthrob, merci)

FabriquÃĐes de 1895 à 1909 par lâAmerican Mutoscope and Biograph Company â fondÃĐe par lâÃĐcossais William Kennedy Dickson (1860-1935), un des assistants de Thomas Edison, bientÃīt rejoint par Casler et lâhomme dâaffaire Elias Koopman (1860-1929) â les machines à usage individuel porteront rapidement le surnom de ÂŦWhat the butler sawÂŧ (ce que le maÃŪtre dâhÃītel a vu).

Vince Gonzales, photographie pour Tech Art 2, 2013 (merci Vince)

Attraction des citÃĐs balnÃĐaires, aux Ãtats-Unis et en Grande-Bretagne principalement, le mutoscope donnait en effet lâimpression de transformer son utilisateur en voyeur se penchant avidement pour dÃĐcouvrir ce qui se passait de lâautre cÃītÃĐ du masque Åilleton.

Tout comme le mutoscope, le kinÃĐstoscope inventÃĐ par Thomas Edison en 1888 est largement inspirÃĐ du thÃĐÃĒtre optique et du praxinoscope dâÃmile Reynaud (1844-1918). Ce dernier invente ce ÂŦjouetÂŧ en 1877 en amÃĐliorant les principes du zootrope de William Horner (1786-1837) crÃĐe en 1834. Lâun et lâautre de ces appareils cylindriques sont basÃĐs sur le principe de persistance rÃĐtinienne. Mais si le ÂŦdaedelumÂŧ dâHorner, communÃĐment appelÃĐ la roue du diable, est une virtuositÃĐ physiologique donnant lâillusion du mouvement, le praxinoscope amÃĐliore le procÃĐdÃĐ en ÃĐvitant lâusage sur le cylindre ÂŦabat-jourÂŧ de fentes au travers desquelles se saisissait une suite de dessins mue selon un mouvement cyclique.

PublicitÃĐ pour le zootrope qui a dâabord portÃĐ le nom de Daedalum (marque dÃĐposÃĐe au nom dâHorner en 1834)

Chuck Bueter, Comment faire un zootrope avec un sÃĻche-salade, 1997

Praxinoscope de la Wileman Collection (North Carolina School of Science and Mathematics), Durham.

Praxinoscope de la Wileman Collection (North Carolina School of Science and Mathematics), Durham.

Reynaud et son thÃĐÃĒtre optique mis au point aprÃĻs lâinvention de son praxinoscope (image via LabSpace)

Reynaud met en effet au point une ÂŦcage de glacesÂŧ, petit cylindre fait de facettes rÃĐflÃĐchissantes. Ce dernier permet une meilleure perception des dessins reproduits sur une bande de papier quâon venait disposer dans un tambour creux. PlacÃĐe au centre de cette roue horizontale, la cage de miroirs reproduit la magie du mouvement par un autre mouvement cette fois rÃĐel et centrifuge.

Une filiation de lâexploitation des images rÃĐmanentes lie aussi lâinvention du kinÃĐtoscope à celle du zoopraxiscope par Eadweard Muybridge en 1879. Cet appareil permettait de visualiser des disques prÃĐparÃĐs sur lesquels se lisait la traduction photographique dâune boucle de mouvement. Il dÃĐmontrait ÃĐgalement les principes de dÃĐcomposition photographique mise en ÃĐvidence par le physiologiste Ãtienne-Jules Marey dont les expÃĐriences sur la chronophotographie permettront de saisir directement le mouvement des Êtres et de la nature.

La marche est largement en route qui fait se succÃĐder les diffÃĐrents –scopes tout au long dâune fin de XIXe rythmÃĐe par des expositions et salons rengorgeant dâune science au pouvoir toujours aussi fascinant et ÃĐclaireur. Ainsi de cette collaboration entre George DemenÃŋ (1850-1917) et lâInstitut français des sourds-muets autour dâun appareil capable de ÂŦmontrerÂŧ la parole. DemenÃŋ qui travaillait avec Marey à la Station Physiologique du Parc des Princes à Paris fait breveter le phonoscope en 1892. Plusieurs prises de vue sont agencÃĐes sur un disque de verre (de 42 cm de Ãļ) lui-mÊme adaptÃĐ Ã une lanterne Molteni12. Sur le disque le plus connu, une vingtaine de chronophotographies montre un homme en train de prononcer, ou plutÃīt dâÃĐpeler, les mots ÂŦje vous aimeÂŧ.

Muybridge, Zoopraxiscope, 1879 (rÃĐplique du National Media Museum, Londres)

Muybridge, Zoopraxiscope, 1879 (via Ravefutures, merci)

Le phonoscope de DemenÃŋ prÊt à la projection, c.1895

Georges DemenÃŋ, chronophotographies pour phonoscope, c.1895

Phonoscope je vous aime (merci Olivier Tremolet)

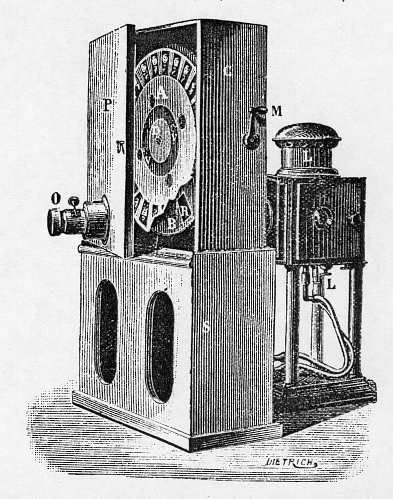

Nourri de ces proches ÂŦascendancesÂŧ, le kinÃĐtoscope se veut ÃĐgalement et littÃĐralement une machine à observer le mouvement. à lâorigine un tambour photographique servait de support à une feuille de papier qui en faisait le tour et ÃĐtait enduite dâune solution sensible à la lumiÃĻre. Thomas Edison (1847-1931) et son assistant William Dickson ÂŦse servent dâun systÃĻme optique analogue à celui dâun stroboscope pour enregistrer une succession de photographies disposÃĐes autour du cylindre à la maniÃĻre de la progression dâune vis dâArchimÃĻde. AprÃĻs dÃĐveloppement, le papier est dÃĐcoupÃĐ en ruban, de façon à aligner les photographie (sic) les unes derriÃĻre les autres dans leur ordre chronologiqueÂŧ13. BientÃīt remplacÃĐes par des feuilles de celluloid, les boucles de film (le nom que Dickson donna aux bandes de pellicule souple), faites de lâassemblage de ces diffÃĐrentes bandes et perforÃĐes sur un seul cÃītÃĐ, ÃĐtaient ensuite installÃĐes dans le kinÃĐtoscope qui servait de cabine de projection à spectateur unique. Se penchant comme au dessus dâun puit, celui-ci pouvait observer à travers un Åilleton-loupe (ou peephole) le dÃĐfilement des rectangles dâimages sur bandes photographiques de 35mm dÃĐsormais percÃĐes des deux cÃītÃĐs pour Être saisies par des pignons muÃĐs ÃĐlectriquement.

Anon., Le kinetoscope dâEdison, n.d. (image via minalkumaron, merci)

Thomas Edison, kinetoscope, c.1889 (via ravefutures, merci)

RÃĐalisant des scÃĐnettes dans les studios Black Maria qui seraient ensuite projetÃĐes avec le kinÃĐtoscope, Edison et ses ÃĐquipes mirent au point une vÃĐritable entreprise du divertissement. Les bandes ÃĐtaient ensuite exploitÃĐes dans des salons kinÃĐtoscopiques. En fait des salles oÃđ se tenait une dizaine de kinÃĐtoscopes, chacun enclenchable pour la somme de 25 cents.14

Anon., Kinestoscope parlor in San Francisco, c.1895 (via Lake County History, merci)

bobine pour le kinÃĐtoscope (via phsc, merci)

Cet appareil dâusage individuel mais public nâavait plus rien à voir avec les jouets et autres appareils de distraction ÂŦà domicileÂŧ. Pourtant en Angleterre fut exploitÃĐ, de 1895 à 1912 environ, un appareil mis au point par les frÃĻres LumiÃĻre. Ces derniers brevetÃĻrent le kinora en 1896. FabriquÃĐ et commercialisÃĐ par Gaumont dÃĻs 190015, câest la sociÃĐtÃĐ Kinora Limited, basÃĐe à Londres, qui fabrique les modÃĻles vendus en Grande-Bretagne:

Le ÂŦKinoraÂŧ (Brevets Cassler-LumiÃĻre)

La photographie animÃĐe a ÃĐtÃĐ rendue possible dans les salons par la crÃĐation du Kinora, merveilleux appareil quâil suffit de placer devant une fenÊtre dans le jour et devant une lampe le soir, pour voir se dÃĐrouler dans lâintÃĐrieur un rouleau comprenant plus de 600 images photographiques, prises cinÃĐmatographiquement.

Ce rouleau est actionnÃĐ automatiquement par un mouvement dâhorlogerie et chaque image est accrochÃĐe et retenue un instant par un doigt mÃĐtallique. Elle se trouve alors juste en face de lâoculaire, protÃĐgÃĐe par un abat-jour.16

Bobine pour KinoraÂŪ, Train Going Past, n.d. (via les collections de lâuniversitÃĐ dâExeter, merci)

Paul Beighton Auctioneers, Edwardian Kinora viewer on folding oak stand, n.d

Le kinora eut un succÃĻs considÃĐrable comme appareil domestique dans lâupper et middle class anglo-saxonne. La firme Kinora Ltd. exploite cette invention en produisant des appareils de projection dâune maniabilitÃĐ parfaite. Les bobines, rÃĐalisÃĐes par des photographes professionnels, pouvaient Être achetÃĐes mais ÃĐgalement louÃĐes. Les propriÃĐtaires de kinora pouvaient ÃĐgalement commander des portraits kinoriens dâeux-mÊmes, souvenirs à actionner en famille dans le confort de son salon17.

Kinora Casler-LumiÃĻre, c.1900 (via Antiq-Photo: Rare Kinora Casler-LumiÃĻre construit par LÃĐon Gaumont. Appareil basÃĐ sur le principe du folioscope, brevetÃĐ en France le 10 septembre 1896 sous licence de la Compagnie Française du Mutoscope et Biographe. Il permet la vision directe des ÃĐpreuves chronophotographiques. Lâexamen sâeffectue par une visiÃĻre et à travers une optique grossissante. Les vues sur papier (au format 5 x 2 cm) dÃĐfilent circulairement et successivement autour dâun axe dont la rotation est animÃĐe par un bouton extÃĐrieur. TrÃĻs belle construction en acajou verni. Appareil portant le n°80. AccompagnÃĐ dâun rouleau de vues montÃĐes.

Kinora Casler-LumiÃĻre, c.1900 (via Antiq-Photo, merci)

Kinora Casler-LumiÃĻre, c.1900 (via Antiq-Photo, merci)

Kinora Casler-LumiÃĻre, c.1900 (via Antiq-Photo, merci)

Kinora Casler-LumiÃĻre, c.1900 (via Antiq-Photo, merci)

BOULES DE MOULINS

ET JOURNAUX-LETTRES

———————————

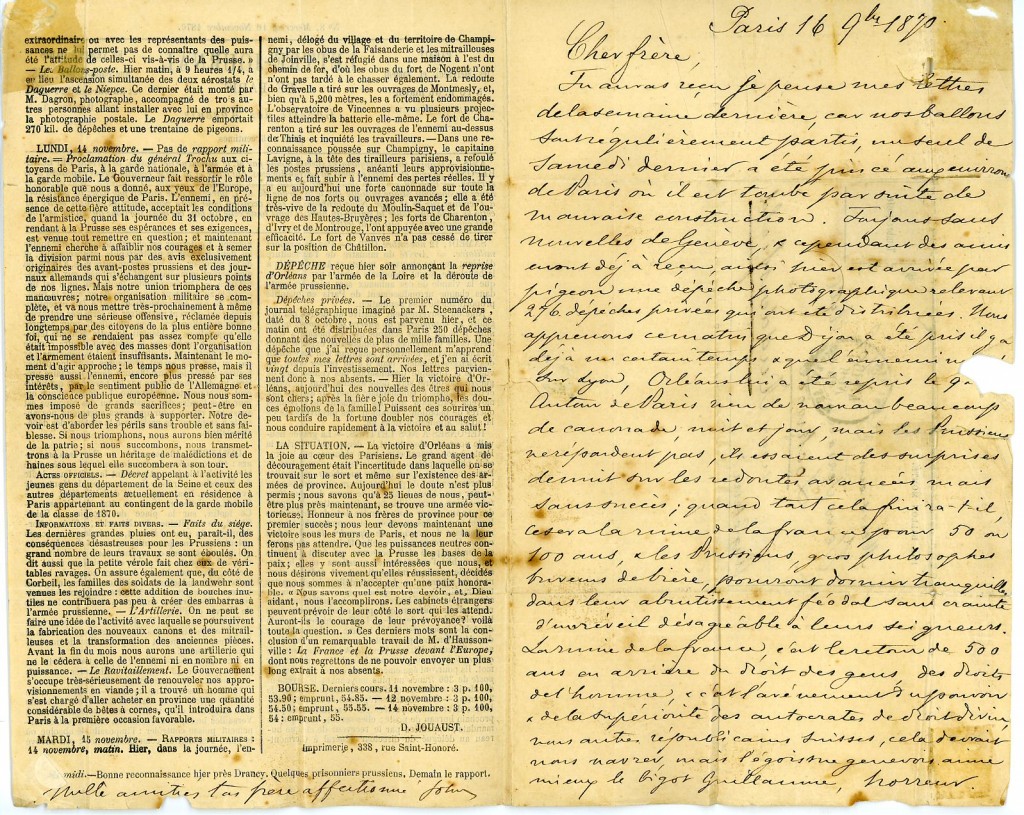

Auguste LumiÃĻre (1862-1954) et son frÃĻre Louis (1864-1948) nÃĐs tous deux à Besançon se rÃĐfugient tÃīt à Lyon pour fuir avec leurs parents la menace prusienne18. La guerre qui va opposer le Second Empire français et le royaume de Prusse est perdue en septembre 1870. à Paris assiÃĐgÃĐe par les troupes prusiennes, on proclame bientÃīt la TroisiÃĻme RÃĐpublique tandis que LÃĐon Gambetta qui a jouÃĐ un rÃīle essentiel dans cette proclamation est bientÃīt rÃĐclamÃĐ Ã Tours oÃđ le nouveau gouvernement tente de se former. Gambetta quitte Paris en ballon montÃĐ. Ces sortes de montgolfiÃĻres à gaz servaient principalement à lâacheminement du courrier de la ville encerclÃĐe vers les provinces. Le chemin inverse ÃĐtait quant à lui le lieu de biens curieuses inventions:

Paris est assiÃĐgÃĐ par les Prussiens. Parmi les problÃĻmes soulevÃĐs, celui du courrier [se rÃĐvÃĻle] majeur. Avec les ballons on parvient à en faire parvenir en province. Mais il est impossible de le faire revenir. De vaillants pigeons voyageurs assurent une liaison prÃĐcaire et limitÃĐe au retour. Toutes les solutions sont envisagÃĐes jusqu’au moment oÃđ l’on songe à la Seine.

Le 21 novembre 1870, un certain Monsieur Delort, avec Messieurs Vonoven et Robert, avait dÃĐposÃĐ un brevet pour la construction dâune boÃŪte cylindrique en zinc, munie dâailettes et dont les extrÃĐmitÃĐs ÃĐtaient coiffÃĐes par une section de sphÃĻre creuse. LâidÃĐe sâimposa alors: il suffisait de remplir les boÃŪtes de lettres, de les lester et de les sceller puis de les laisser flotter entre deux eaux. Normalement, toujours dâaprÃĻs les concepteurs, les boules rouleraient par la force du courant en suivant le lit du fleuve, et pourraient Être rÃĐcupÃĐrÃĐes dans un filet de chanvre [âĶ]

carte postale des boules de Moulins (siÃĻge de paris 1870-1871) (via Delcampe)

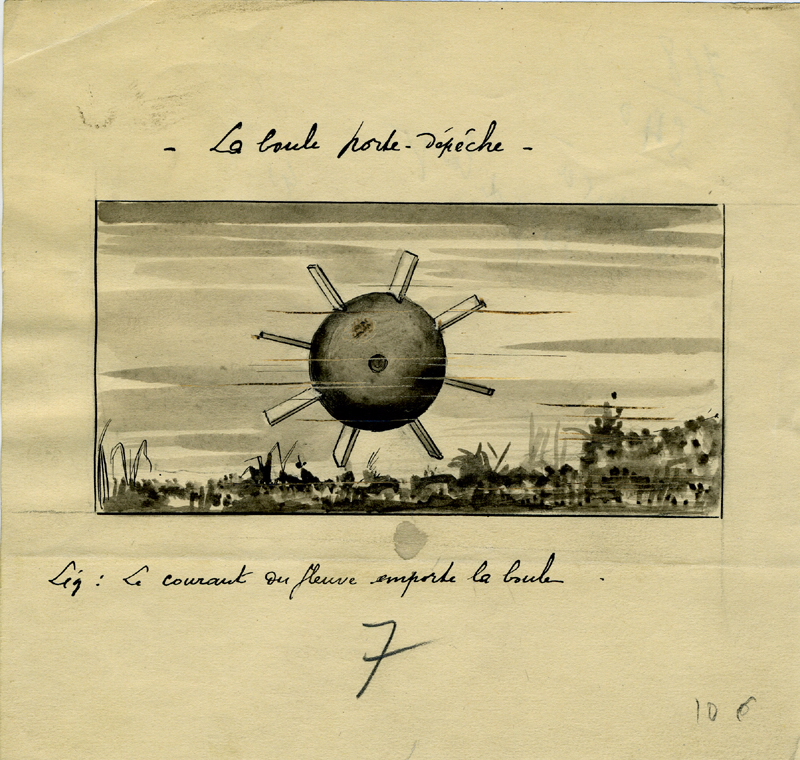

Anon., La Boule porte-dÃĐpÃĻche, 20e siÃĻcle (premiÃĻre moitiÃĐ), MusÃĐe de la Poste

Un avis est affichÃĐ, qui invite le public dÃĐsireux dâutiliser le systÃĻme de transport du courrier par voie fluviale de mentionner sur leurs lettres ÂŦParis, par MoulinsÂŧ (Allier), d’oÃđ le nom de ces fameuses boules. Les lettres affluent alors de toute la France. Le papier utilisÃĐ pour les lettres est un papier pelure trÃĻs fin pour que le pli ne pÃĻse pas plus de 4 g. En outre, le tarif est ÃĐlevÃĐ puisque contrairement au courrier ordinaire qui est affranchi à 20 centimes, celui-là est taxÃĐ de 80 centimes à un franc. Chaque boule peut contenir jusqu’à 700 plis.

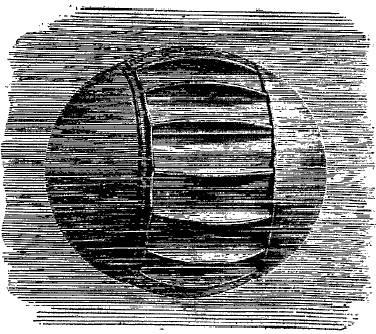

Anon., gravure dâune boule de Moulins, n.d.

Boule de Moulins, MusÃĐe de la Poste

De Moulins, les boules ÃĐtaient remontÃĐes jusqu’à la limite des lignes allemandes, vers Melun, Thomery, Bray-sur-Seine, Sannois, Fontainebleau et jetÃĐes dans la Seine. De là , elles devaient arriver à Paris. Les premiÃĻres sont envoyÃĐes en septembre 1870. L’hiver, tout s’arrÊte: la Seine est gelÃĐe. Pas une boule ne sera rÃĐcupÃĐrÃĐe. L’aventure sâachÃĻve donc fin janvier 1871 [âĶ]19

Boule de Moulins, MusÃĐe de la Poste

Le siÃĻge de Paris entraÃŪne ÃĐgalement la production et la diffusion de lettres-journaux20 imprimÃĐs sur papier pelure pour diminuer leur poids, avec une partie rÃĐservÃĐe à la correspondance et une autre qui compile une suite de depÊches. Parmi la vingtaine de titres qui se crÃĐent certains ont une durÃĐe ÃĐphÃĐmÃĻre comme La Cloche (deux numÃĐros de novembre 1870 reproduit par procÃĐdÃĐ photolithographique pour la province), LâAmi de France (un seul numÃĐro de dÃĐcembre 1870 ÃĐgalement en photolitographie), LâÃlecteur Libre (un seul numÃĐro du 29 novembre 1870) et dâautres.

Le Ballon Poste, numÃĐro 9, 1er dÃĐcembre 1870 (merci PhilatÃĐlie.net)

Plus pÃĐrenne avec ses 22 numÃĐros, Le Ballon-Poste (grand format parfois imprimÃĐ sur papier rose) ÃĐtait publiÃĐ par Gabriel Richard et mÃĐnageait un espace dans les marges pour la correspondance. Le journal se pliait comme une lettre et pouvait sâexpÃĐdier en ballon-montÃĐ vers les provinces. Celles-ci ÃĐtaient alors informÃĐes de la situation des assiÃĐgÃĐs de maniÃĻre gÃĐnÃĐrale et particuliÃĻre.

La Gazette des Absents, numÃĐro 6, 9 novembre 1870 (via Gallica BNF)

Le plus important de ces lettres-journaux demeure La Gazette des Absents qui dâoctobre 1870 à fÃĐvrier 1871 diffusera 40 numÃĐros dont 33 numÃĐros pendant le SiÃĻge de Paris. Ce journal-lettre crÃĐe par M. Jouaust, feuille recto-verso de quatre grammes à la tonalitÃĐ trop rassurante, ÃĐtait aussi imprimÃĐ sur papier pelure.

à partir du No 34 (1er fÃĐvrier 1871), elle fut imprimÃĐe sur papier blanc plus fort et sur 4 pages sans indication dâadresse. Les prÃĐliminaires de paix signÃĐs le 28 janvier avaient rÃĐtabli les communications postales par voies ordinaires. Et lâÃĐditeur n’ÃĐtait plus resserrÃĐ dans la limite de poids de 4 grammes. à la demande gÃĐnÃĐrale, elle avait continuÃĐ de paraÃŪtre jusqu’au 22 fÃĐvrier.

Et pour que cette feuille fÃŧt lâhistoire complÃĻte du siÃĻge de Paris, M. Jouaust fit paraÃŪtre des numÃĐros complÃĐmentaires imprimÃĐs de I Ã VIII, en caractÃĻres romains. En rÃĐalitÃĐ la collection complÃĻte se compose donc de 48 numÃĐros.

Du 3 au 14 dÃĐcembre, il y eut, en outre, un supplÃĐment publiÃĐ les jeudi et lundi à 0 fr. 05 piÃĻce. Il contenait des rapports militaires devenus plus importants en raison des graves ÃĐvÃĐnements du moment.

Un ÃĐpisode du bombardement (Maison de la rue Soufflot atteinte par un obus)

La gazette des Absents No 29 du 19 janvier 1871

Du 3 janvier au 28 janvier, la Lettre-Journal parut 3 fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi. Et le numÃĐro du jeudi contenait en plus une gravure d’actualitÃĐ, imprimÃĐe sur papier pelure, pour Être insÃĐrÃĐe dans la lettre afin dâassocier davantage les absents aux ÃĐvÃĐnements dont ils ne pouvaient Être tÃĐmoins. Il y eut ainsi: Lâattaque du Bourget, par nos marins; Lâabattage de l’un des ÃĐlÃĐphants du Jardin des Plantes, livrÃĐ Ã l’alimentation. Un ÃĐpisode du bombardement (rue Soufflot et MusÃĐe de Cluny) [âĶ] Ces gravures ÃĐtaient empruntÃĐes à lâIllustration.21

La Gazette des Absents, numÃĐro 8, 16 novembre 1870 (via Berman Postal History)

BIBLES ET BILLETS HIÃROGLYPHIQUES

**************************

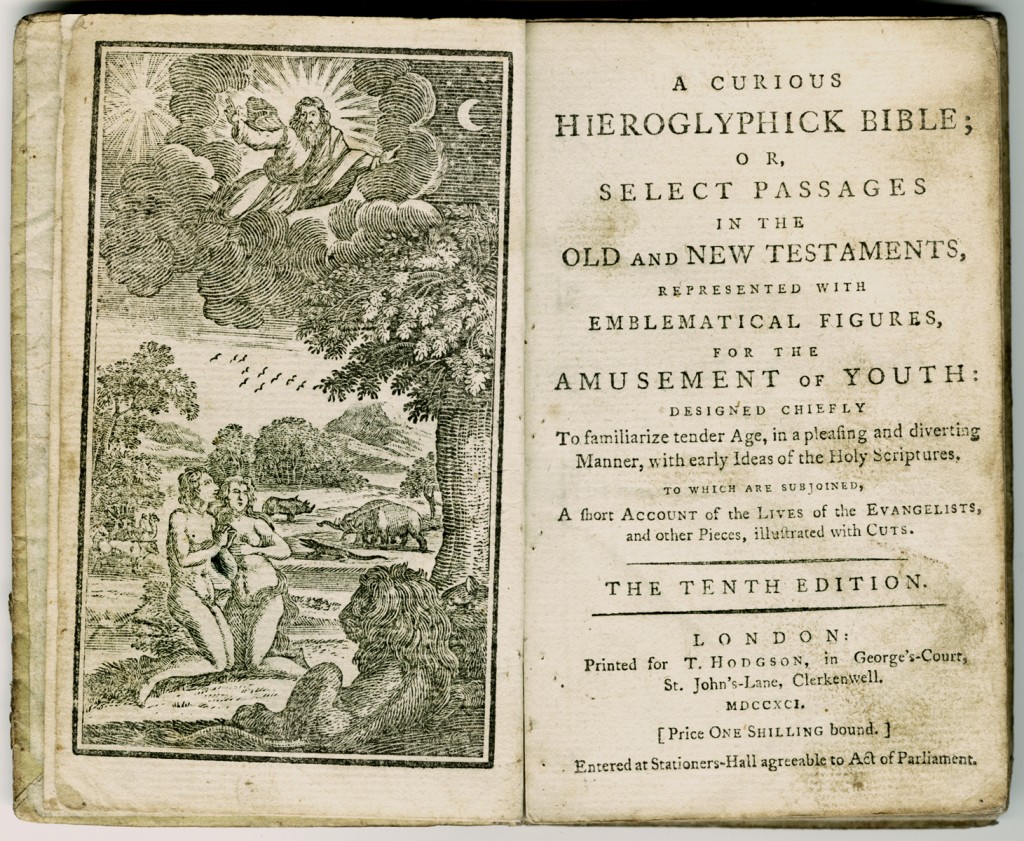

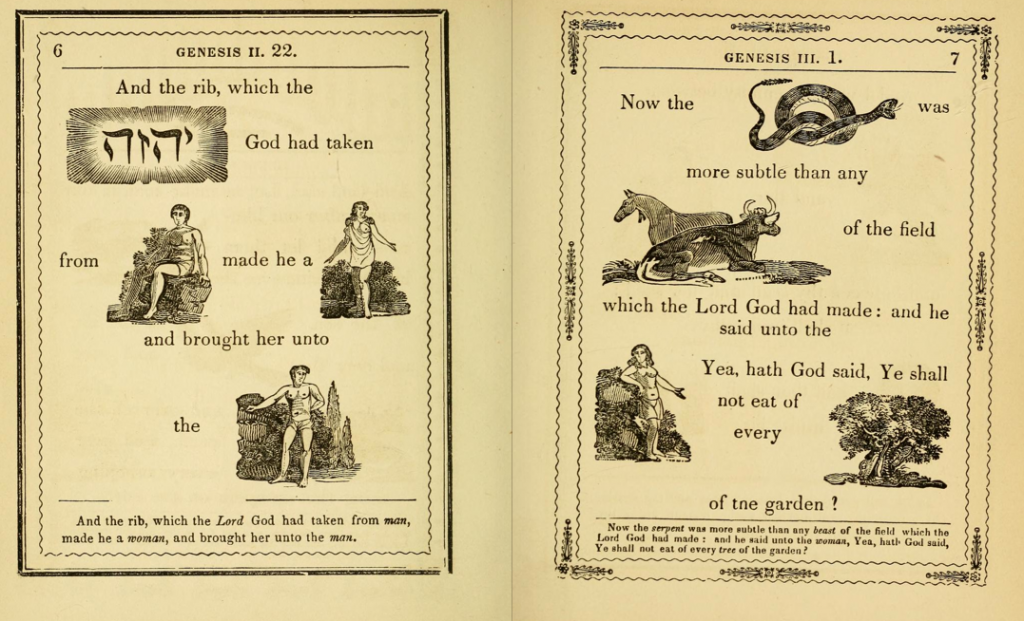

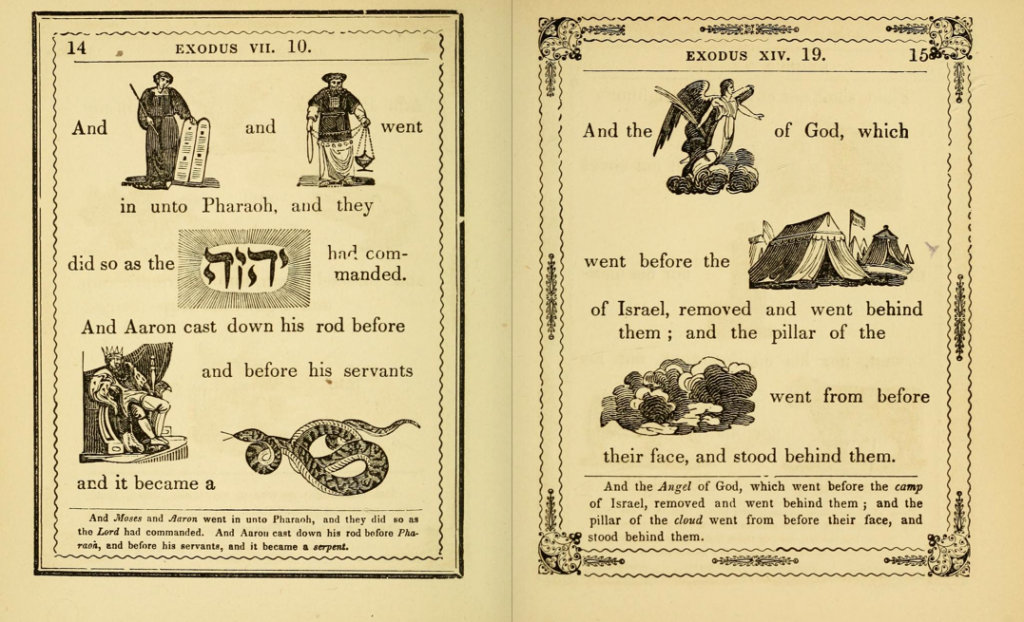

CuriositÃĐ anglo-saxonne et paradoxale mÃĐthode anti-cryptique dâapprentissage, les bibles hiÃĐroglyphiques, trÃĻs populaires vers la fin du XVIIIe siÃĻcle et inspirÃĐes des premiÃĻres bibles hyÃĐroglyphiques allemandes22 , permettaient un enseignement accessible des Ãcritures aux enfants des classes ouvriÃĻres et dÃĐfavorisÃĐes.

Bible hiÃĐroglyphique editÃĐe par Melchior Mattsperger (1627-1698) et publiÃĐe pour la premiÃĻre fois à Augsburg en 1684

ÂŦFaisant leur apparition à lâaube de la rÃĐvolution industrielle en Angleterre, elles accompagnent les changements apportÃĐs à lâÃĐducation et le besoin dâamÃĐliorer la qualitÃĐ de vie parmi les enfants des ouvriers des usines et des fermesÂŧ [notre traduction]23. à la mÊme ÃĐpoque apparait le mouvement des ÂŦsunday schoolsÂŧ mis en place par des pÃĐdagogues protestants notamment par lâÃĐditeur Robert Raikes (1736-1811) à Gloucester. Conscient du fait que le dimanche ÃĐtait le seul jour oÃđ les enfants employÃĐs dans les usines ne travaillaient pas, Raike a ouvert un premier cours pour garçons en juillet 1780. DÃĻs 1783 des filles suivaient aussi les cours de lâÃĐcole du dimanche. CritiquÃĐ par quelques ecclÃĐsiastiques trouvant que Kaires et son mouvement ÃĐtaient une menace pour leur propre catÃĐchisme, lâÃĐditeur sera cÃĐlÃĐbrÃĐ cependant par Nathaniel Hawthorne dans un essai  ÃĐlogieux de 1844: A Good Manâs Miracle24.

A Curious Hieroglyphick Bible: or, Select Passages in the Old and New Testaments, Represented with Emblematical Figures, for the Amusement of Youth, London, Printed for T.Hodgson, 1791 (tenth edition)

La premiÃĻre bible hiÃĐroglyphique imprimÃĐe en Angleterre lâest en 1780 par Thomas Hodgson. Elle sera rÃĐ-imprimÃĐe au moins une dizaine de fois et dessine les traits caractÃĐristiques de ce nouvel outil pÃĐdagogique qui fera florÃĻs à lâÃĐpoque. Chaque page est faite de (courts) passages sÃĐlectionnÃĐs dans les Ãcritures oÃđ certains mots sont remplacÃĐs par leur rÃĐpresentation imagÃĐe. Petite prouesse typographique rendant la lecture à la fois visible et lisible, les textes-images des bibles hiÃĐroglyphiques sont des rÃĐbus simples à dÃĐchiffrer. Si le contenu religieux reste omniprÃĐsent, la mÃĐthode dâapprentissage de la lecture semble nÃĐanmoins prendre le pas. Les textes, rendus trÃĻs synthÃĐtiques et quasiment poÃĐtiques par leur caviardage, sont augmentÃĐs de dessins qui peuvent parfois prendre un curieux double-sens si tant est que lâinterprÃĐtation reste chose ouverte.

The Hieroglyphic Bible, published by James Miller, no date given

The Hieroglyphic Bible, published by James Miller, no date given

The Hieroglyphic Bible, published by James Miller, no date given

The Hieroglyphic Bible, published by James Miller, no date given (on remarquera que la solution à ces rÃĐbus est toujours donnÃĐe en pied de page)

BasÃĐ sans doute sur les premiÃĻres intuitions concernant les hiÃĐroglyphes ÃĐgyptiens qui ne seront dÃĐchiffrÃĐs que vers 1821 par Champollion, le principe simple des bibles hiÃĐroglyphiques se construit sur un sens symbolique du figuratif et semble prÃĐfigurer une version allÃĐgÃĐe du systÃĻme de lâÃĐcriture ÃĐgyptienne:

âĒ Les idÃĐogrammes peuvent Être des reprÃĐsentations directes ou indirectes, grÃĒce à divers procÃĐdÃĐs logiques,

âĒ la reprÃĐsentation directe de lâobjet que lâon veut noter ;

âĒ la reprÃĐsentation par synecdoque ou mÃĐtonymie, câest-à -dire en notant la partie pour le tout, lâeffet pour la cause, ou inversement: ainsi, la tÊte de bÅuf reprÃĐsente cet animal ; deux yeux humains, lâaction de voir;

âĒ la reprÃĐsentation par mÃĐtaphore: on note, par exemple, la ÂŦsublimitÃĐÂŧ par un ÃĐpervier, car son vol est ÃĐlevÃĐ; la ÂŦcontemplationÂŧ ou la ÂŦvisionÂŧ, par lâÅil de lâÃĐpervier, parce quâon attribuait à cet oiseau la facultÃĐ de fixer ses regards sur le disque du Soleil;

âĒ reprÃĐsentation par ÂŦÃĐnigmeÂŧ â le terme est de Champollion â ; on emploie, pour exprimer une idÃĐe, lâimage dâun objet physique nâayant quâun rapport lointain avec lâobjet mÊme de lâidÃĐe à noter: ainsi, une plume dâautruche signifie la ÂŦjusticeÂŧ, parce que, disait-on, toutes les plumes des ailes de cet oiseau sont parfaitement ÃĐgales [âĶ]25

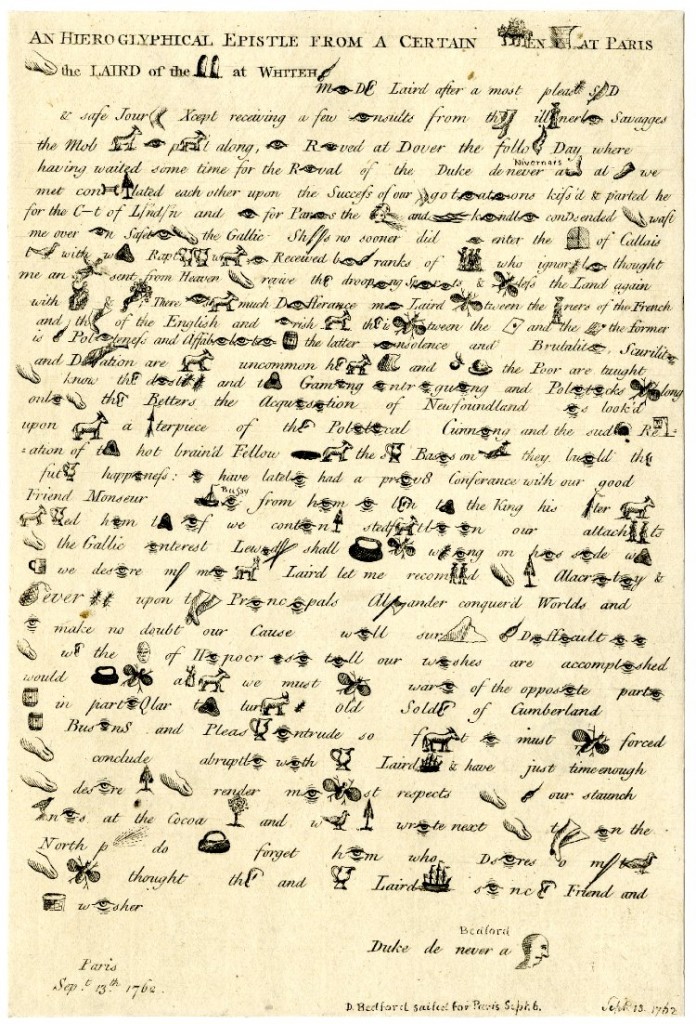

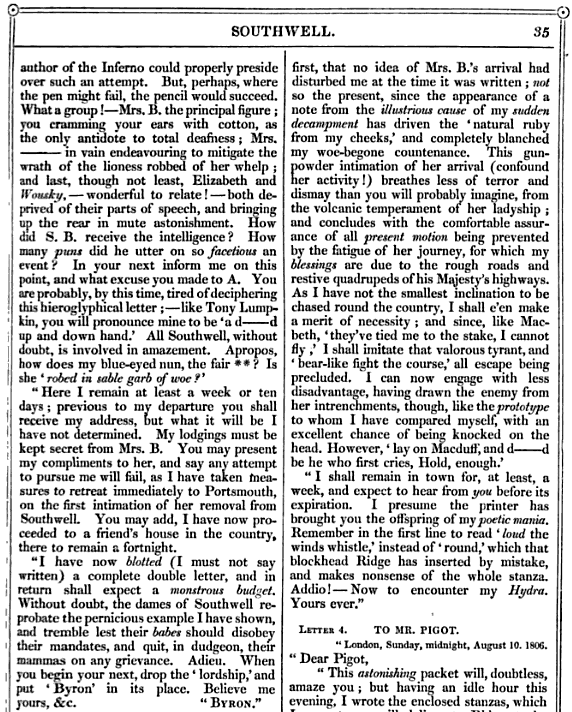

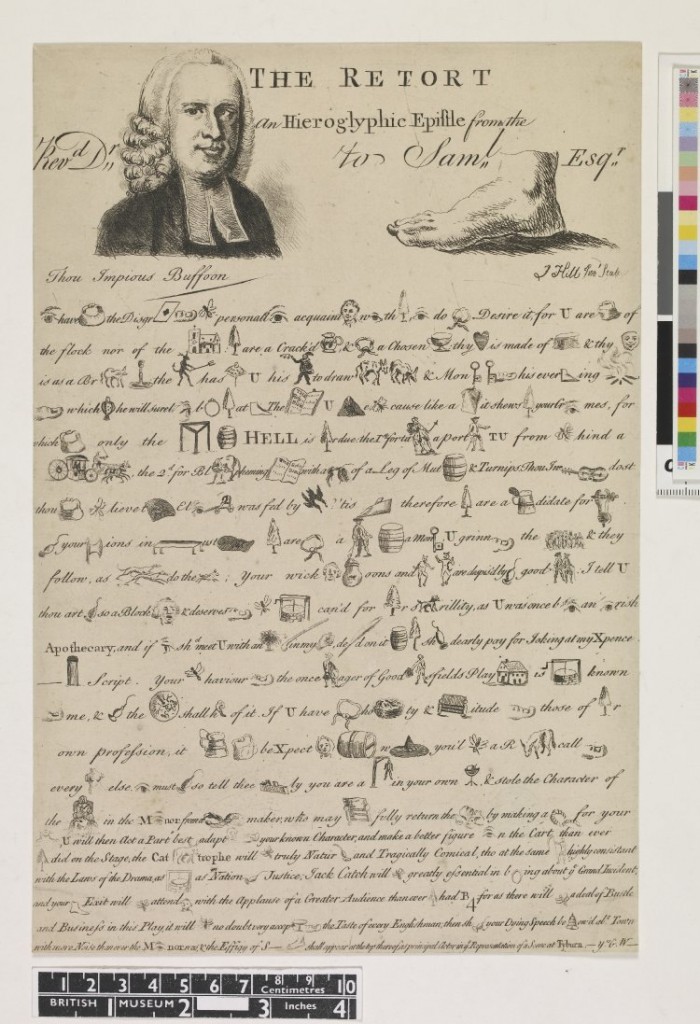

DÃĻs la seconde moitiÃĐ du XVIIIe en Angleterre commençaient aussi à apparaÃŪtre des billets hiÃĐroglyphiques (ÂŦhiÃĐroglyphic[al] epistlesÂŧ) dont on sait peu de choses si ce nâest quâils devancent de quelques annÃĐes le principe des bibles du mÊme nom. à la diffÃĐrence prÃĻs que le jeu de cryptage visuel permet ici de chiffrer la missive tout en rÃĐvÃĐlant paradoxalement la pensÃĐe de son auteur. Les billets sont souvent des critiques anonymes en rÃĐaction à des hausses de taxes ou à des dÃĐcisions sociales et politiques. On trouve aussi quelques lettres satiriques usant de cette mode du rÃĐbus, parfois si sophistiquÃĐ, que lâadjectif hiÃĐroglyphique devient naturellement un synomyme de cryptique.

An Hieroglyphic Epistle from a Certain [rebus for âWoodâ]en [rebus for âPierâ] at Paris [rebus for âtoeâ] the Laird of the [rebus for âPostsâ] at Whiteh[rebus for âawlâ], gravure, recto, 13 septembre 1762 (British Museum)

Lettre de Lord Byron à son ami monsieur Pigot. à noter la mention du terme hieroglyphical letter sur la colonne de gauche (You are probably, by this time, tired of deciphering this hieroglyphical letter)

Une nuance de sens que lâon retrouvera, par exemple, dans une lettre que Lord Byron envoie en 1806 Ã son ami John Pigot auprÃĻs duquel il sâexcuse pour la complexitÃĐ Ã dÃĐchiffrer sa ÂŦlettre hiÃĐroglyphiqueÂŧ.26

Prenons cette missive cabalistico-piquante de 1760 quâadresse apparement le pasteur mÃĐthodiste George Whitefield au dramaturge et satiriste Samuel Foote. Elle semble Être une rÃĐponse du berger à la bergÃĻre puisque que la mÊme annÃĐe la piÃĻce de Foote, The Minor, avait mis en scÃĻne une caricature de Whitefield provoquant alors un formidable tapage du public.

The retort â an hieroglyphic epistle from Redvd. Dr. [Whitefield] to Sam. [Foote] Esqr. / J Hill, invt. seul., England, 1760 (British Museum)

NÃĐanmoins quand on sait que Whitefield avait ÃĐmigrÃĐ aux colonies vers 1738, sâinstallant à Savannah en GÃĐorgie, on comprend que ce type de lettre ÃĐtait rarement de la main de lâauteur citÃĐ. Les billets hiÃĐroglyphiques appartiennent plutÃīt à ces publications satiriques, imprimÃĐes et vendues à la volÃĐe pour le plus grand plaisir des lecteurs, qui pouvaient, lettrÃĐs ou non, dÃĐchiffrer le sens cachÃĐ de ces mots-images. Il est aussi, dans ce cas prÃĐcis, savoureux de se rappeler que George Whitefield, affublÃĐ dâun strabisme de naissance, avait fait une partie de ses ÃĐtudes à la Crypt School de Gloucester et que Robert Raikes est lui-mÊme enterrÃĐ dans la chapelle sud de lâÃĐglise attenante de St Mary de CryptâĶ

Anon., Portrait of George Whitefield, c.1730s-1740s (Collection des portraits de lâuniversitÃĐ dâHarvard)

STÃRÃOSCOPE

———————–

De strabisme et dâÃĐducation il est ÃĐgalement question avec un appareil dont on a oubliÃĐ, selon Jonathan Crary, ÂŦcombien la prÃĐsence ÃĐtait envahissante au XIXe siÃĻcle et qui a pendant des dÃĐcennies dÃĐfini une maniÃĻre essentielle dâexpÃĐrimenter les images produites photographiquementÂŧ27.

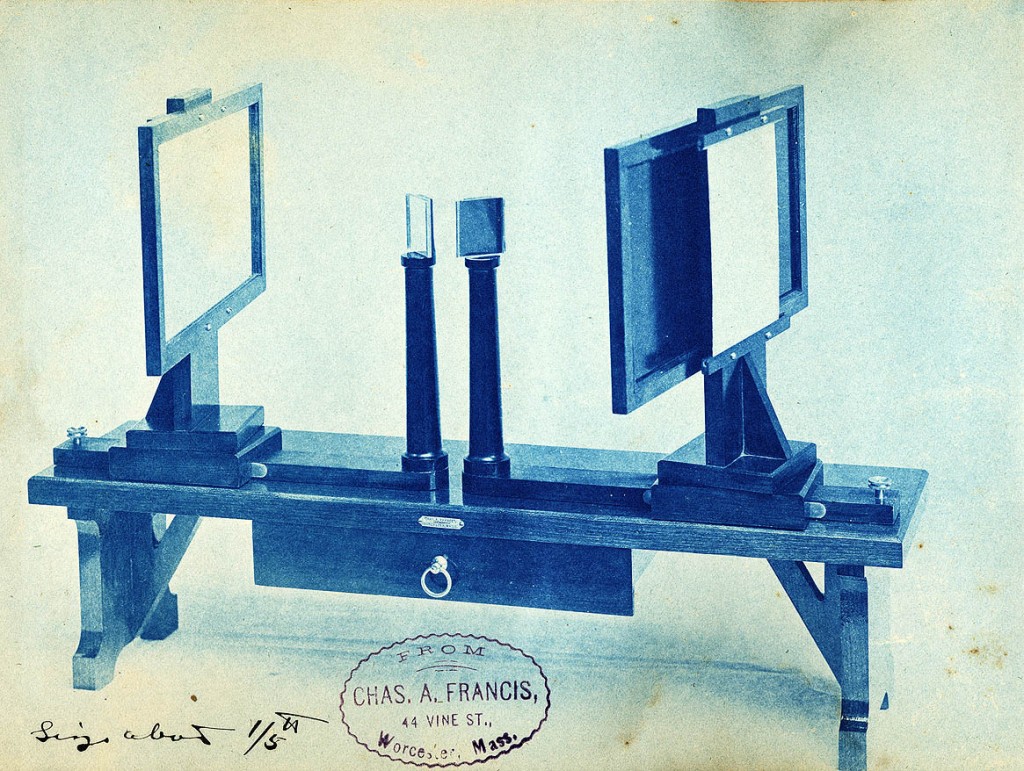

Edward Titchener, Sanfordâs model of Wheatstoneâs stereoscope, 1895 (tirÃĐ du Photographic Album on Psychological Instruments)

Le stÃĐrÃĐoscope, ÂŦenfant du siÃĻcleÂŧ et des recherches sur la perception visuelle et la perception de lâespace, est affaire de divergence au sens propre et figurÃĐ. Lâinventif physicien anglais Charles Wheatstone (1802-1875), dÃĐfinit en 1838 le principe dâune vision en relief en sâappuyant notamment sur les avancÃĐes physiologiques de lâÃĐpoque qui ont permis de comprendre certains mÃĐcanismes du cerveau et des neurones binoculaires. Le cerveau interprÃĻte en effet les images venant des deux yeux:

Lors dâune vision à lâinfini, les deux images sont trÃĻs semblables. Lors de la vision dâun objet plus rapprochÃĐ, les images obtenues par lâÅil gauche et lâÅil droit sont lÃĐgÃĻrement diffÃĐrentes car le point dâobservation est diffÃĐrents. Le cerveau interprÃĻte ces deux images et permet une perception tridimensionnelle de lâobjet28

Cette comprÃĐhension du fonctionnement de la vision, notamment dans sa maniÃĻre de saisir la tridimensionnalitÃĐ des choses29, rÃĐclamait dâavoir un outil capable de reproduire cet effet naturel. Wheatstone ÃĐtudie alors les moyens de voir des dessins en relief. Il crÃĐe un appareil qui ressemble davantage à un dispositif dâexpÃĐrimentation scientifique quâaux futurs prototypes que mettront bientÃīt au point David Brewster puis Oliver Holmes.

Anon., Doctor with Stereoscopic Machine, 1914 (le principe dâune vision en relief sera ÃĐgalement adaptÃĐ Ã la radiographie)

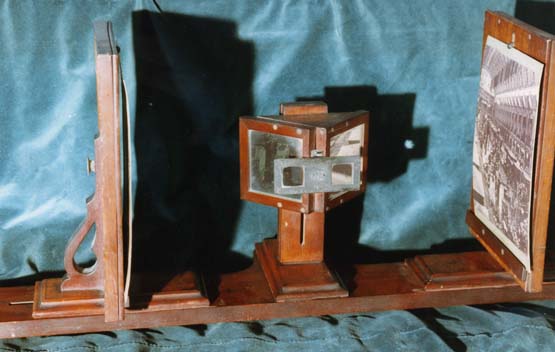

Le stÃĐrÃĐoscope de Wheatsone (1838), prÃĐsent dans la collection de Kingâs College

Antoine Claudet, carte stÃĐrÃĐoscopique de Charles Wheatstone et de sa famille, c.1851-1852 (Kingâs College collection)

Le stÃĐrÃĐoscope de Wheatstone, datant de 1838-40 et dâusage assez spartiate, utilisait un axe coulissant sur lequel ÃĐtaient posÃĐs deux petits miroirs orientÃĐs à 90š qui renvoyaient latÃĐralement à deux sorte de chevalets sur lequels on fixait verticalement des dessins spÃĐcialement prÃĐparÃĐs. Pour que lâexpÃĐrience du relief puisse fonctionner il fallait que lâutilisateur-observateur ait le regard ÂŦcollÃĐÂŧ aux miroirs qui reflÃĐtaient chacun un dessin lÃĐgÃĻrement diffÃĐrent de lâautre. Cette proximitÃĐ et ces diffÃĐrences soulignent, comme lâindique Crary, le rÃīle de la vision binoculaire comme opÃĐration dâharmonisation:

La proximitÃĐ physique [des objets] amÃĻne à considÃĐrer la vision binoculaire comme une opÃĐration de rÃĐconciliation dâune disparitÃĐ, un moyen de faire apparaitre deux vues distinctes comme une seule. Câest ce qui relie le stÃĐrÃĐoscope avec dâautres appareils des annÃĐes 1830 comme le phÃĐnakistiscope. Son ârÃĐalismeâ prÃĐsuppose que lâexpÃĐrience de la perception soit essentiellement celle de lâapprÃĐhension de diffÃĐrences. La relation de lâobservateur avec lâobjet nâest pas celle dâune identification mais plutÃīt une expÃĐrience liÃĐe à des images disjointes ou divergentes [âĶ]30

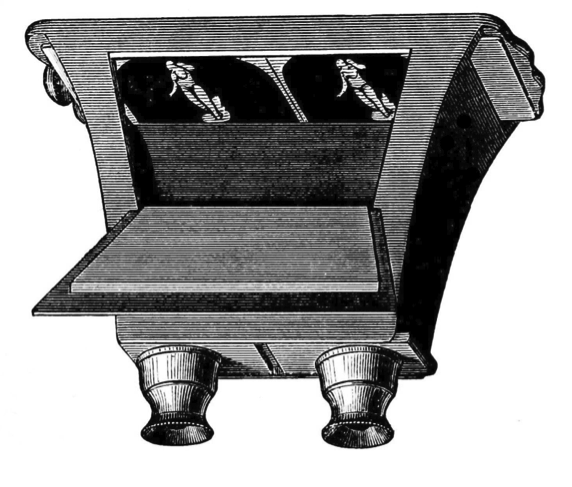

David Brewster (1781-1868), pour qui il nâexiste pas de vÃĐritable image stÃĐrÃĐoscopique mais bien au contraire une espÃĻce de magie rendant lâobjet perçu tangible31 â amÃĐliore le dispositif de Wheatstone en 1849 et lui ajoute un jeu de lentilles prismatiques qui viennent remplacer les miroirs. à observer les deux appareils construit par Wheatstone et Brewster, on rÃĐalise que celui de Brewster, plus ÃĐlaborÃĐ en terme de design, et bÃĐnÃĐficiant surtout de lâapparition des daguerrÃĐotypes, ouvre la voie aux stÃĐrÃĐoscopes qui seront commercialisÃĐs à la Belle Ãpoque, ÃĐvoquant les lorgnettes que lâon utilisait au thÃĐÃĒtre et trouvant, un siÃĻcle plus tard, une descendance divertissante sous la forme des visionneuses View-MasterÂŪ.

Anon., Brewster style Stereoscope (English), c.1860s (le couvercle, dont on aperçoit le petit bouton, pouvait sâouvrir pour laisser pÃĐnÃĐtrer toute source de lumiÃĻre extÃĐrieure. Merci LL)

Anon., Brewster Stereoscope (English), c.1860s (observons le raffinement du modÃĻle serti de billes en pierres de jade bleu turquoise qui font avant tout de cet appareil un objet de dÃĐcoration pour salon victorien)

Anon., The Brewster lenticular stereoscope, 1849

publicitÃĐ ViewmasterÂŪ, c.1970s

Disques dâimages pour ViewmasterÂŪ

un des modÃĻles Holmes du stÃĐrÃĐoscope (vers 1860)

Le stÃĐrÃĐoscope de Holmes, principalement diffusÃĐ aux Ãtats-Unis, sâaccomode aussi de sa version en laiton, plus lÃĐgÃĻre et maniable.

Le stÃĐrÃĐoscope de lâamÃĐricain Oliver Wendell Holmes (1809-1894), construit en 1859, se veut une amÃĐlioration tout amÃĐricaine par rapport aux modÃĻles prÃĐcÃĐdents. Comme il le dÃĐcrit aux lecteurs de lâÃĐdition de juin 1859 du journal The Atlantic32:

Un stÃĐrÃĐoscope est un instrument qui rend les surfaces solides [tangibles]. Toute image, dans laquelle la perspective et la lumiÃĻre sont parfaitement rÃĐglÃĐes, a plus ou moins un effet solide; mais avec cet instrument [le stÃĐrÃĐoscope], cet effet est tellement augmentÃĐ quâil produit lâillusion de la rÃĐalitÃĐ et trompe les sens par sa fausse vÃĐracitÃĐ. [notre traduction]

à la suite de cette dÃĐfinition, Holmes explique le procÃĐdÃĐ pour obtenir des images stÃĐrÃĐoscopiques (ÂŦtwin pictures or stereographÂŧ) et la façon dont son appareil simplifie leur observation:

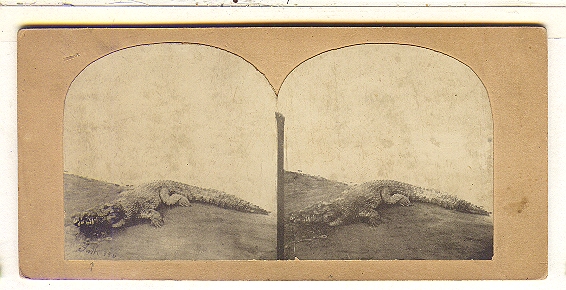

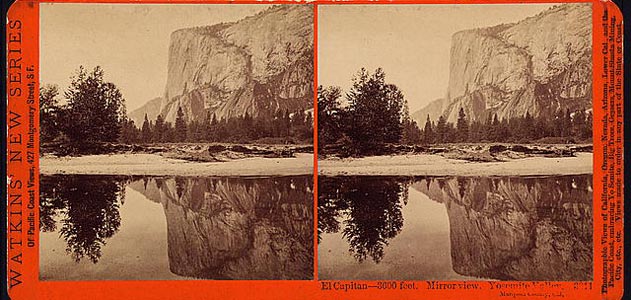

Le premier effet que lâon obtient lorsque lâon regarde une bonne photographie à travers le stÃĐrÃĐoscope est une vÃĐritable surprise que ne pourra jamais produire la peinture. Lâesprit est comme appelÃĐ par la vÃĐritable profondeur de lâimage [âĶ] Il y a un tel nombre de dÃĐtails que nous ressentons la mÊme complexitÃĐ infinie produite par la Nature. Un peintre nous montre des masses: lâimage stÃĐrÃĐoscopique ne nous ÃĐpargne rien â tout doit y Être, chaque bÃĒton, chaque brin de paille, aussi fidÃĻlement que le dÃīme de Saint-Pierre ou le sommet du Mont Blanc ou encore lâimperturbable mouvement du Niagara. Le soleil ne pourrait pas mieux respecter choses et gens. [âĶ] Oh, quel nombre infini de volumes de poÃĐsie je chÃĐris dans cette petite bibliothÃĻque de verre et de bois! Je trace les fantastiques dÃĐtails de la face de RamsÃĻs sur son temple en pierres de Nubie; je mesure la montagne de cristal quâon appelle aussi la pyramide de KhÃĐops. Jâarpente les trois pierres titanesques du mur de Baalbec [âĶ] je regarde dans les yeux du tigre en cage et observe le train sÃĐnatorial du crocodile ÃĐtendu sur le sable dâune riviÃĻre qui reflÃĻte des dynasties centenaires. Je dÃĐambule dans les vignobles du Rhin, je mâasseois sous des arches Romains, je marche dans les rues de villes à lâancienne activitÃĐ, je regarde dans les gorges des glaciers alpins et leur cascades aux courants tempÃĐtueux. Je passe, en un instant, des bords du fleuve Charles au guÃĐ du Jourdain, et abandonne mon cadre externe sur lâaccoudoir de mon fauteuil tandis que mon esprit rÊve de JÃĐrsulem et du Mont des Oliviers. [notre traduction]

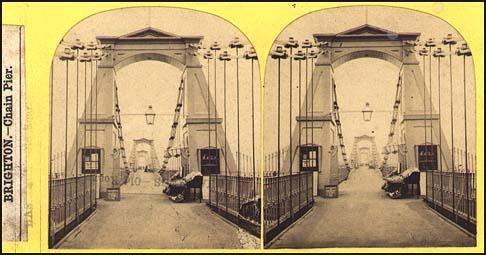

Cette description incroyable33 de vues aussi ÃĐtrangÃĻres les unes aux autres montre la richesse et la variÃĐtÃĐ Â des sujets des cartes stÃĐrÃĐoscopiques34 qui ÃĐtaient proposÃĐes au public.

Collection amÃĐricaine dâenviron 1500 cartes stÃĐrÃĐoscopiques datant de la fin du XIXe et du dÃĐbut du XXe, et classÃĐes par catÃĐgories: France (x51), Germany (x38), Italy (x33), Japan (x32), Russo-Japanese War (x74), Palestine/Jerusalem (x46), Panama Canal (x14), Religious (x129), Boer War in South Africa (x13), Presidential cards with McKinley, Roosevelt & wedding of Grover Cleveland (x12), Sears Roebuck Set of 50 with great interior views of various departments, numbered Keystone cards with better views of harbors/ships and Philippines, Cuba, Ceylon, Burma, Hong Kong, Gibraltar, Russia, Amsterdam, etc. Better military cards (x54) of warships, soldiers, Manila 1898 (Spanish-American War) battle scenes, Zeppelin flying over German town, etc. Expositions include 1893 Columbian (x11) & 1904 St. Louis World’s Fair (x11). The USA well represented with New York (x53), Niagara Falls (x62), Yellowstone (x30) & Hawaii (x9). Additionally there are countless other better cards including: Blacks (x8), Children (x64), Animals (x18), Canada (x31), Alaska, Indians, Eskimos, Trolleys, Street Scenes, Flood/Disaster, Trains, Matador, Yale vs. Brown football game of 1924, Delaware Water Gap (x3), Hunting (x34), interior view of Akron Ohio, Automobile Tire in Rubber Plant (x3), etc.

Charlie Chaplin aurait eu lâidÃĐe de tourner La RuÃĐe vers lâor lors dâune visite à Beverly Hills, à la villa Pickfair de Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Tout en regardant leur collection de cartes stÃĐrÃĐoscopiques il tomba sur la vue de la passe Chilkoot que les chercheurs dâor devant traverser pour atteindre les mines du Klondike [notre traduction] (Cf. Criterion.com)

The Chain Pier, Brighton, c.1870s

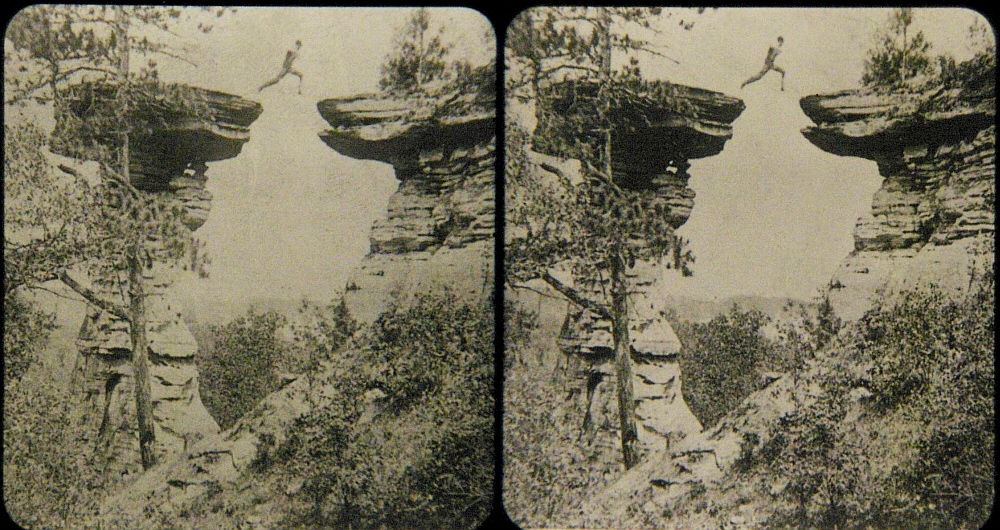

Henry Hamilton Bennett, S45 Jumper at Stand Rock, Delles of the St. Croix, Wisc., 1895 (le site www.lhup.edu à une collection trÃĻs bien documentÃĐe de cartes stÃĐrÃĐoscopiques du XIXe et XXe siÃĻcles)

Francis Frith, Views in Egypt and Nubia, n.d. (sans doute c.1860s. Merci à WoStV)

Carleton Watkins, El Capitan in Yosemite, c.1875s (merci au Smithsonian Mag)

Anon., Wet-Plate Photographer in the Field, c.1870 (souvent deux appareils mathÃĐmatiquement placÃĐs permettaient de prendre une double vue et de dâassembler les deux clichÃĐs sur une carte stÃĐrÃĐoscopique)

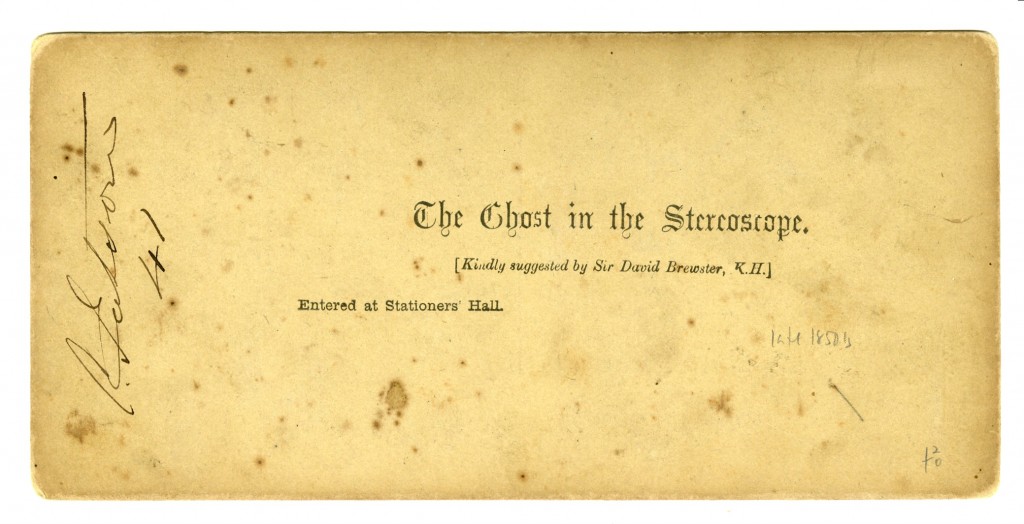

Anon., The Ghost is in the Stereoscope, London, c.1856

Anon., The Ghost is in the Stereoscope, London, c.1856

Anon., The Ghost is in the Stereoscope, London, c.1856

Une sorte dâÃĐducation en relief du voyageur immobile se fait jour, qui tend principalement à lâimagerie documentaire mais aussi dâamusement ou à celle de reconstitutions plus ou moins honnÊtes.35.

Des documents existent, peintures et photographies, qui montrent des intÃĐrieurs bourgeois chargÃĐs, Victoriens ou Second Empire, oÃđ des membres de la bourgeoisie observent au stÃĐrÃĐoscope telle ou telle vue. Mais trÃĻs vite la dÃĐmocratisation de cet appareil entraÃŪne la crÃĐation de nouveaux sujets qui vont conduire à ce que Denis Pellerin appelle une ÂŦmauvaise rÃĐputationÂŧ36:

Bien quâayant eu pour marraine la reine d’Angleterre en personne, le stÃĐrÃĐoscope eut sans doute la malchance de descendre trop rapidement des salons de l’aristocratie pour se rÃĐpandre dans les classes de la bourgeoisie aisÃĐe puis de la petite bourgeoisie, oÃđ son coÃŧt peu ÃĐlevÃĐ le mit à portÃĐe d’un nombre important d’admirateurs, mais lui fit perdre ses lettres de noblesse et entraÃŪna le dÃĐsintÃĐrÊt des amateurs fortunÃĐs.

Les origines de ce dÃĐsintÃĐrÊt qui frappera aussi les autres classes de la sociÃĐtÃĐ est à chercher, selon Pellerin, dans les dÃĐbats techniques qui ont ÃĐpuisÃĐ la fabrication de nouveaux dispositifs censÃĐs amÃĐliorer la vision stÃĐrÃĐoscopique; mais aussi dans la mauvaise qualitÃĐ de nombreuses cartes stÃĐrÃĐoscopiques et la circulation importante dâimages pornographiques, ces derniÃĻres ayant lâavantage et lâinconvÃĐnient dâÊtre ÃĐvidemment attractives pour le rÊveur obsÃĐdÃĐ mais totalement rebutantes pour une sociÃĐtÃĐ nÃĐanmoins corsetÃĐe et vigilante à toute tentative de (prude) indÃĐcence.

Jacob Spoel, Company of Ladies Watching Stereoscopic Photographs, c.1850s-1860s

Anon., Couple with stereoscope, c.1860s

Le StÃĐrÃĐoscope comme ÃĐducateur â Underwood Patent Extension Cabinet in a home Library. Copyright 1902 by Underwood and Underwood.

Anon., Vue StÃĐrÃĐoscopique obscÃĻne,, France, 1870

Anon., Deux femmes en train dâobserver des vues stÃĐrÃĐoscopiques grÃĒce à un stÃĐrÃĐo-graphoscope, c.1896. Le stereo-graphoscope ÃĐtait commercialisÃĐ par H.C. White Co. exclusivement pour les magasins Sears aux Ãtats-Unis. (merci encore au site www.lhup.edu. Voir aussi lâarticle de Estelle Blaschke)

Comme lâÃĐcrivait Charles Baudelaire qualifiant une fois le stÃĐrÃĐoscope de joujou scientifique37 et qui avait pour la photographie la relation que lâon sait38:

ÂŦ[âĶ] Ainsi lâindustrie qui nous donnerait un rÃĐsultat identique à la nature serait lâart absolu.Âŧ Un Dieu vengeur a exaucÃĐ les vÅux de cette multitude. Daguerre fut son Messie. Et alors elle se dit: ÂŦPuisque la photographie nous donne toutes les garanties dÃĐsirables dâexactitude (ils croient cela, les insensÃĐs!), lâart, câest la photographie.Âŧ à partir de ce moment, la sociÃĐtÃĐ immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le mÃĐtal. Une folie, un fanatisme extraordinaire sâempara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. DâÃĐtranges abominations se produisirent. En associant et en groupant des drÃīles et des drÃīlesses, attifÃĐs comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval, en priant ces hÃĐros de vouloir bien continuer, pour le temps nÃĐcessaire à lâopÃĐration, leur grimace de circonstance, on se flatta de rendre les scÃĻnes, tragiques ou gracieuses, de lâhistoire ancienne. Quelque ÃĐcrivain dÃĐmocrate a dÃŧ voir là le moyen, à bon marchÃĐ, de rÃĐpandre dans le peuple le goÃŧt de lâhistoire et de la peinture, commettant ainsi un double sacrilÃĻge et insultant à la fois la divine peinture et lâart sublime du comÃĐdien. Peu de temps aprÃĻs, des milliers dâyeux avides se penchaient sur les trous du stÃĐrÃĐoscope comme sur les lucarnes de lâinfini. Lâamour de lâobscÃĐnitÃĐ, qui est aussi vivace dans le cÅur naturel de lâhomme que lâamour de soi-mÊme, ne laissa pas ÃĐchapper une si belle occasion de se satisfaire. Et quâon ne dise pas que les enfants qui reviennent de lâÃĐcole prenaient seuls plaisir à ces sottises; elles furent lâengouement du monde.39

CONCLUSION DANS UN LAGON

******************************************

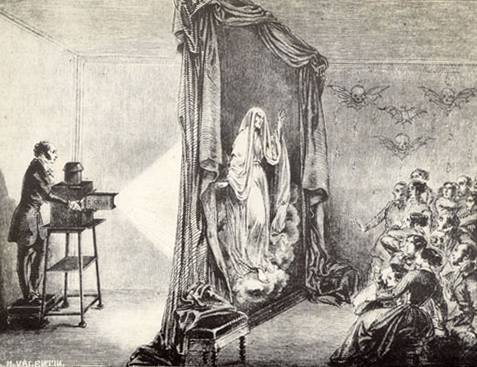

Un zograscope de lâÃĐpoque Georgienne (1714-1830) (merci à The Print Shop Window Archive)

autre modÃĻle de zograscope (merci à Kees Kaldenbach pour son article trÃĻs instructif)

Le phÃĐnakistiscope inventÃĐ par Joseph Plateau en 1833, sublimation de la persistance rÃĐtinienne!

Dernier nÃĐ des appareils de divertissements, enfant des avancÃĐes scientifiques et descendant des zograscopes et autres phÃĐnakistiscopes, lâappareil aux ÂŦlucarnes de lâinfiniÂŧ40 marque la gÃĐnÃĐalogie de ces dispositifs thaumatropiens ou naturellement magiques41. Ils racontent de la part des utilisateurs une fascination enfantine de voyeur mais aussi un dÃĐplacement du type de regard portÃĐ Ã des images particuliÃĻres. Ces derniÃĻres, souvent appelÃĐes des ÂŦvuesÂŧ au XVIIIe, deviennent des paysages à arpenter mentalement grÃĒce à la bÃĐquille fantasmagorique des boÃŪtes dâoptique qui envahissent progressivement les salons mais aussi les fÊtes populaires.

Pour Barbara Maria Stafford, ÂŦlâEurope (principalement la France, lâAllemagne, la Grande-Bretagne) au  milieu du XVIIIe est en proie à des changements douloureux qui la font passer dâune culture orale, visuelle et aristocratique, à une autre centrÃĐe sur le commerce, la dÃĐmocratie et le livreÂŧ.42 Cette culture orale et visuelle sâappuyait sur toute une armada de ÂŦtrucsÂŧ optiques convoquant le merveilleux et les illusions les plus ÃĐdifiantes. Les instruments qui sây rattachaient, à lâÃĐxÃĐcution souvent soignÃĐe oÃđ domine la marqueterie, dÃĐfinissent un goÃŧt pour la ÂŦscience artistiqueÂŧ. Celle qui use des gravures, des loupes, des lanternes, des vues translucides, des thÃĐÃĒtres dâombre, pour donner à voir lâinfatigable poussÃĐe des sciences masquÃĐe sous des atours auxquels Bruno Latour fera ÃĐcho en parlant de ÂŦboÃŪte noireÂŧ43.

Louis-LÃĐopold Bailly, LâOptique, 1794 (gravÃĐ par FrÃĐdÃĐric Cazenave)

Vue dâoptique de la maison de plaisance de Lodovisi, c.1760

Huquier, PremiÃĻre nouvelle vue dâoptique reprÃĐsentatn une partie de la ville de Londres prise du faubourg de Saint Octave sur la Tamise, c.1760

Golyshev, Raek, litographie, 1868 (collection de la NYPL)

Vue dâoptique de lâintÃĐrieur de lâÃglise de Notre Dame de Paris, v.1780

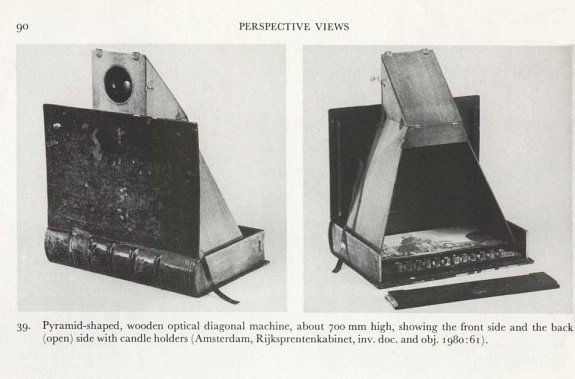

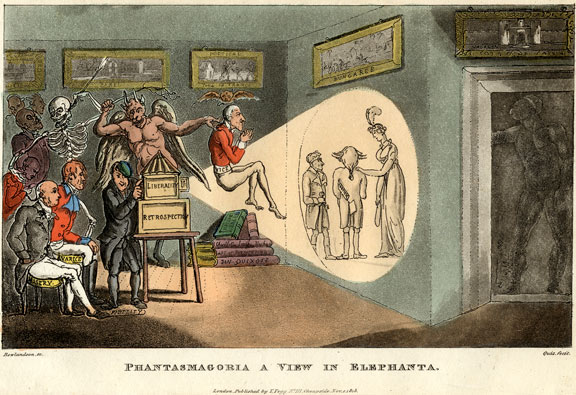

Thomas Rowlandson, ÂŦPhantasmagoria, a view in ElephantaÂŧ, The Grand Master or Adventures of Qui Hi in Hindostan, A Hudibrastic Poem in Eight Cantos by Quiz, publiÃĐ en 1816

Une sÃĐance de lanterne magique par Philidor, fin XVIIIe siÃĻcle (cinÃĐmathÃĻque de Toulouse)

Lâobservateur de ces merveilles reste le plus souvent passif, saisi dâune bÃĐatitude qui en retour teinte les appareils dâun pouvoir supÃĐrieur capable de sublimer la nature et ses nombreux effets. Tout reste lÃĐger dans ces divertissements qui instrumentalisent pourtant une partie de la science en rÃĐcrÃĐations mathÃĐmatiques censÃĐes ÃĐveiller lâesprit profane ou permettant dâinventer les moyens de visiter dâimaginaires contrÃĐes qui se dessinent en aquatintes colorÃĐes.

Cette ÂŦdynamique dâinstruction par le plaisirÂŧ et cette ÂŦscience mondanisÃĐeÂŧ comme les dÃĐcrivent Isabelle Mornat et FrÃĐdÃĐric Prot44 sont principalement faites pour intriguer et rendre accessible un savoir moderne qui tente par ailleurs de se dÃĐgager des anciens modÃĻles. Le risque de ces vulgarisations amusantes qui sâÃĐgayent dans les nouveaux lieux de pouvoir que sont les Salons est de parfois bÃĒtir une anti ÂŦmorale de bilboquetÂŧ; celle pour laquelle plaide Jean-Jacques Rousseau qui use de lâexpression pour valoriser lâamusement individuel du bilboquet et le silence contructif face à ce quâil considÃĻre comme des bavardages inutiles45.

Car les passe-temps sont souvent tapageurs, preuves sonores des surprises permanentes que procurent ces instruments dont les mÃĐcanismes rendus invisibles sont la marque de fabrique dâun siÃĻcle des LumiÃĻres mais aussi des artifices. Ces derniers demandent nÃĐanmoins une dextÃĐritÃĐ et une concentration, sources respectives dâapprentissage et dâÃĐvasion pour le public ÃĐbahi mis à distance par ce quâil observe et la façon dont sâopÃĻre la magie.

à lâexception du kinÃĐtoscope qui occulte son fonctionnement par une sorte de boite-puit en bois, les appareils dâillusion optique qui sont apparus au milieu du XIXe, dâusage souvent individuel et manipulÃĐs par une suite de gestes rÃĐglÃĐs dâavance, sont comme des boites blanches à la transparence explicite:

Une caractÃĐristique essentielle des appareils optiques des annÃĐes 1830-40 est la nature non travestie de leur structure opÃĐrationnelle et le type de sujÃĐtion quâils entraÃŪnent. Bien quâils permettent lâaccÃĻs au ÂŦrÃĐelÂŧ, ils ne masquent pas le fait que le rÃĐel nâest rien dâautre quâune production mÃĐcanique. Les expÃĐriences optiques quâils construisent sont clairement dÃĐtachÃĐes des images que ces appareils utilisent.46

Lâambition de scientifiques comme David Brewster ÃĐtait justement de rendre aussi clair que possible le fonctionnement de ces machines. Permettre au public de rÃĐaliser que ces expÃĐriences avaient une logique pratique, ÃĐvitait toute sorte de tromperies mystificatrices qui ne faisaient quâentretenir lâignorance dâune civilisation fascinÃĐe par lâÃĐtrange.

Mais lâÃĐpoque ÃĐtait aussi aux fantÃīmes rÃĐvÃĐlÃĐs par la photographie. Des spectres apparaissaient, on voulait le croire, comme par enchantement. La tangibilitÃĐ des appareils dâoptique ÃĐtait en permanence contre-balancer par les origines de cette tangibilitÃĐ. La prothÃĻse visuelle que reprÃĐsentait le stÃĐrÃĐoscope dÃĐmontrait à son dÃĐtriment que lâobservateur ÃĐtait soudain dotÃĐ dâune vue extra-lucide et perçante, seule capable dâopÃĐrer le fonctionnement de lâappareil. On se trompait soi-mÊme, heureux de forcer une ÃĐvidence scientifique, comme ces visites dans les cosmoramas des boulevards de Londres oÃđ de gigantesques vues peintes, rÃĐminiscence hors-ÃĐchelle des drum panoramas, dÃĐployaient des paysages neufs et exotiques.

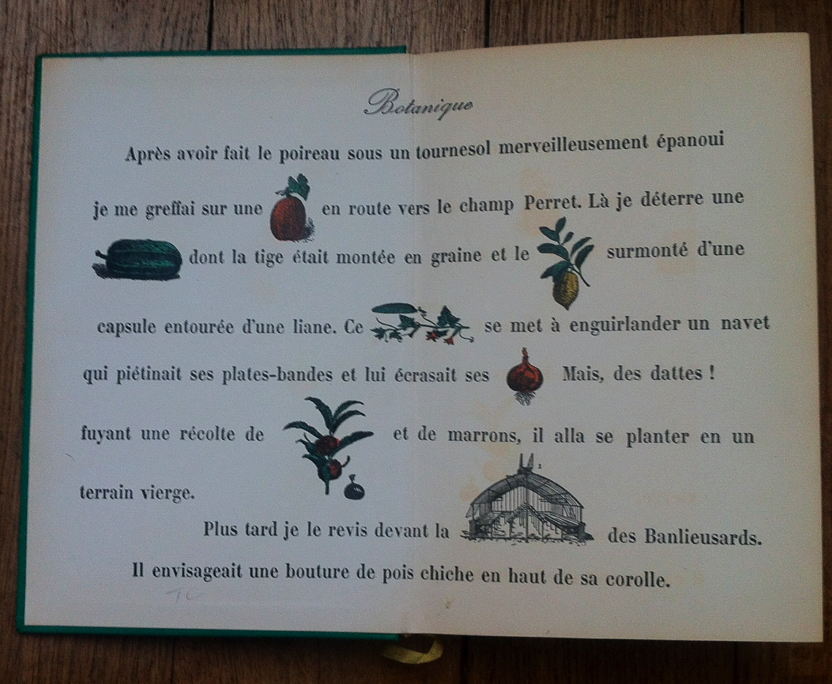

Pierre Faucheux, maquette pour les Exercices de Style de Raymond Queneau, Club des Libraires de France, 1956 (ici le style ÂŦbotaniqueÂŧ)

Ces paysages dÃĐroulaient tout comme le manuscrit prÃĐcieux de Sade, ou celui plus rÃĐcent et tapuscrit de Kerouac, un fantasme en images devenues aussi puissantes que les mots. Ceux-ci subissent dâailleurs des transformations à dimension ÃĐducative ou satirique. Des textes-rÃĐbus sollicitent le sens du dÃĐchiffrement et permettent paradoxalement lâapprentissage des bases de la lecture et de lâÃĐcriture. Le mot sâimage comme dans cette version ÂŦbotaniqueÂŧ des Exercices de Style de Raymon Queneau que Pierre Faucheux traduit en sâinspirant de ces bibles hiÃĐroglyphiques rÃĐsurgences aimables des billets du mÊme genre: A is for apple or Annoying.

Les auteurs des lettres hiÃĐroglyphiques malgrÃĐ une forme cryptique ÃĐvidente cherchent à ne rien dissimuler. Ces pamphlets gravÃĐs et constellÃĐs de dessins iconiques, sont largement intelligibles pour qui sait reconnaÃŪtre tel ou tel symbole plus ou moins bien dissimulÃĐ. Une double lecture se met nÃĐanmoins en place qui devient un moyen superficiel de chiffrer des messages souvent critiques mais nÃĐanmoins accessible du plus grand nombre.

La fausse opacitÃĐ de ces billets sâapparente à celle du stÃĐrÃĐoscope qui sera aussi sa dÃĐsillusion. Pour Jonathan Crary encore,

Une des raisons de lâobsolescence [des stÃĐrÃĐoscopes] ÃĐtaient quâils nâÃĐtaient pas suffisament ÂŦfantasmagoriquesÂŧ, un mot quâAdorno, Benjamin et dâautres ont utilisÃĐs pour dÃĐcrire les formes de reprÃĐsentation post 1850. La fantasmagorie ÃĐtait le nom donnÃĐ Ã un genre prÃĐcis de spectacle avec lanterne magique dans les annÃĐes 1790 et le dÃĐbut du XIXe qui sâappuyait sur une projection oÃđ le public, ignorant, tournait le dos à la lanterne47

FrappÃĐ par lâapparition dans lâobscuritÃĐ de ces figures lumineuses, le public reste saisi car rien ne vient dÃĐvoiler la supercherie. Lâillusion est totale donc parfaite. LâÅil sollicitÃĐ est celui de Saint Thomas qui proverbialement ne croit que ce quâil voit. Dans ce cas voir câest croire, un paradigme qui fera le bonheur des bonimenteurs de foires et de salons.

Pas assez menteur le stÃĐrÃĐoscope? Il est surtout une extension forcÃĐe, un corset du regard à la manipulation rÃĐpÃĐtitive qui comme les jouets finit ici par ennuyer son utilisateur par son obligation dâimmobilisme et de fixitÃĐ. Comment ne pas douter que cette pose de fakir qui semble vouloir hypnotiser deux images quasi-identiques ne soit finalement pas une assomante dÃĐmonstration physique?

PassÃĐ le plaisir du relief comme motif de curiositÃĐ ÃĐducatif, les vues sâamassent chez les classes moyennes, notamment amÃĐricaines48, oÃđ le stÃĐrÃĐoscope est entrÃĐ par lâeffraction dâune industrie culturelle, sÃĐductrice balbutiante mais dÃĐjà aliÃĐnante. Câest là un autre motif de son lent dÃĐsintÃĐrÊt, remplacÃĐ par la photographie et le cinÃĐma qui, en dÃĐpit dâeux-mÊmes, deviendront de puissantes industries produisant ces marchandises culturelles quâAdorno a si bien villipendÃĐ.

Ne nous leurrons pas, le stÃĐrÃĐoscope, malgrÃĐ la bienveillante volontÃĐ de ses inventeurs dâune ÃĐlÃĐvation par les sciences, est trÃĻs vite devenu un bien de consommation. Un loisir, parfois coupable, en rupture avec lâidÃĐe de parfait divertissement tel que le dÃĐfinissait le XVIIIe et dont on trouve un usage anecdotique certes, mais curieusement ÃĐclairant dans plusieurs scÃĻnes du film Le Lagon bleu sur lequel je concluerai ici.

Vues stÃĐrÃĐoscopiques, And they lived happily ever after, c.1865

Vues stÃĐrÃĐoscopiques, Prospected, visions of the future, c.1865

Vues stÃĐrÃĐoscopiques, Expected, married life as he pictured it (music without words), c.1865

Vues stÃĐrÃĐoscopiques, He rules the roost, c.1865

Vues stÃĐrÃĐoscopiques, Detected, iâve caught siter this time!, c.1865

photo-promotion pour The Blue Lagoon (Le Lagon Bleu), rÃĐal. Randal Kleiser, 1980

BasÃĐ sur le roman du mÊme nom de lâÃĐcrivain Henry de Vere Stacpoole publiÃĐ en France en 1929, le film rÃĐalisÃĐ par Randal Kleiser en 1980 raconte les aventures de deux enfants naufragÃĐs sur une ÃŪle du Pacifique avec le cuisinier du bateau sur lequel ils devaient rejoindre San Francisco avec leur oncle et pÃĻre.

On est pleinement assurÃĐ que lâhistoire se dÃĐroule à lâÃĐpoque victorienne quand le cuisinier Paddy Button, fouillant dans un coffre quâil a pu sauver du navire en flammes, dÃĐcouvre un stÃĐrÃĐoscope modÃĻle Holmes avec un ensemble de cartes stÃĐrÃĐoscopiques mettant en scÃĻne les tribulations dâun couple de bourgeois dans leur quotidien.

photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Objet sans doute inutile sur une ÃŪle (pas si) dÃĐserte oÃđ meurt Paddy, le stÃĐrÃĐoscope va pourtant devenir le fÃĐtiche ÃĐducateur des enfants qui grandissent, illusion du cinÃĐma oblige, en dÃĐveloppant dâimpossibles capacitÃĐs à construire des abris ressemblant à de trÃĻs sophistiquÃĐes cabanes imitant la disposition dâintÃĐrieurs bourgeois du XIXe (salon, chambre, patio, etc.).

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Emmeline et Richard Lestrange, adolescents cousins, sont ainsi capables de reproduire, de façon innÃĐe et avec une parfaite rigueur dÃĐcorative, un refuge insulaire idÃĐalisÃĐ. Cette insularisation, que Kleiser voyait comme le motif dâun rapport nature/culture donnant la part belle à une ÃĐvolution (biaisÃĐe cinÃĐmatographiquement) libre de toutes contraintes sociales; ce motif est mis à mal par lâusage du stÃĐrÃĐoscope qui pourtant nâexiste pas dans la version de Stacpoole.

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Photogramme, Le Lagon Bleu, 1980

Rappel de sociÃĐtÃĐs occidentales ÃĐduquÃĐes, lâappareil et ses cartes deviennent à la fois relique et jouet. Il est pour Emmeline et Richard le moyen dâapprendre par imitation. Si le film accumule les scÃĻnes ÃĐmoustillantes dâun ÃĐveil à la sexualitÃĐ vÃĐcu, par ÃĐcran interposÃĐ, comme une sorte de fantasme49, le stÃĐrÃĐoscope est le maÃŪtre de cÃĐrÃĐmonie dâun divertissement oÃđ lâimage stÃĐrÃĐoscopique fait foi. Elle rassure en se substituant à une autoritÃĐ inutile qui veillerait sur ce simulacre dâenfance sauvage pourtant trÃĻs conformiste.

Lâexotisme dÃĐjà soulignÃĐ par Holmes que proposait le stÃĐrÃĐoscope sâinverse ici. Les deux habitants involontaires dâune ÃŪle paradisiaque dÃĐcouvrent à la fois leur sexualitÃĐ et le dÃĐpaysement rassurant dâune vie bourgeoise en relief. Les voyages immobiles quâoffraient le XVIIIe se rejouent, illusion ironique, sur un ÃŪlot sublimÃĐ oÃđ deux Ãmiles50 arpentent visuellement lâÃĐcran dâune civilisation en images qui sont tout autant une fabrique que les fantasmagories les plus sÃĐduisantes.

- Voir par exemple le texte de Nicole Brenez, ÂŦt.w adorno, cinema in spite of itself â but cinema all the sameÂŧ, traduit par Olivier Delers et Rose Chambers, Cultural Studies Review, Vol.13, nš1, mars 2007 [disponible en ligne]. Ou encore Esther Leslie, ÂŦThe World as Thing and ImageÂŧ. Voir ÃĐgalement la Petite introduction à Walter Benjamin par Bruno Tackels (LâHarmattan, 2001, p.97): ÂŦ[âĶ] Câest bien le sens du geste de Benjamin face à lâhistoire de la modernitÃĐ. Son intention est trÃĻs simple: dÃĐtecter tous les faits dits âmodernesâ qui produisent de lâillusion, du mensonge ou du simulacre et qui exposent dâeux-mÊmes une image fausse et trompeuse, un âdÃĐcor et de thÃĐÃĒtreâ pour ensuite montrer que ces faits, quâil nomme fantasmagories, peuvent sâilluminer dâun ÃĐclat de vÃĐritÃĐ et faire lâobjet dâune lecture allÃĐgorique. Ce geste peut se dire, une fois de plus, dans la forme du paradoxe: ce qui produit le plus dâillusion, la fantasmagorie, en arrive nÃĐcessairement, à un moment prÃĐcis de son ÃĐvolution, à produire une vision dÃĐnuÃĐe de toute illusion, une vision allÃĐgorique qui expose la vÃĐritÃĐ de cette illusion â lâessence de cette ÃĐvolution et la genÃĻse de ce devenir-illusoire.Âŧ [↩]

- Giuliana Bruno, Atlas of Emotions: Journeys in Art, Architecture and Films, Verso, London, 2002, p.191 [notre traduction] [↩]

- Jean-Luc Godard, Week-end (1967). ÂŦGodard construit son film sur une structure picaresque, en alignant des saynÃĻtes relativement autonomes oÃđ il revient à la poÃĐtique de ses dÃĐbuts: une idÃĐe par plan. C’est souvent un plan-sÃĐquence extrÊmement virtuose et voyant. Godard qui n’a pas perdu le sens de la publicitÃĐ y construit âle travelling le plus long de l’histoire du cinÃĐmaâ: un travelling de trois cent mÃĻtres au bord d’une petite route dÃĐpartementale. Au montage, Godard choisit de couper en deux par des cartons son travelling de 300 mÃĻtres annulant ainsi l’aspect morceau de bravoure.Âŧ [Cf. CinÃĐ-Club de Caen] [↩]

- Voir lâarticle du GHAMU sur lâexposition Le voyage en images de Carmontelle aux Ãcuries du Domaine de Sceaux en avril 2008 [↩]

- Kathryn Shattuck, ÂŦLong Before Video Cameras, a French artist Brought Motion to His ImagesÂŧ, The New York Times, 27 dÃĐcembre 2007 [↩]

- notice pour Les Quatre Saisons de Carmontelle au Domaine de Sceaux [↩]

- lettre à Madame de Sade du 25 juin 1783 [↩]

- Voir le texte de Bertrand Hugonnard-Roche dâoctobre 2009 au Bibliomane Moderne [↩]

- Voir le texte de GÃĐrard LhÃĐritier, PrÃĐsident du MusÃĐe des lettres et manuscrits, à propos de lâexposition Sur la route de Jack Kerouac: LâÃĐpopÃĐe, de lâÃĐcrit à lâÃĐcran, 2012 [↩]

- Philippe Lançon, ÂŦKerouac au bout du rouleauÂŧ, LibÃĐration, 20 mai 2010 [↩]

- Voir chez Ãric Marty la notion de ÂŦsilhouette molÃĐculaire de SadeÂŧ esquissÃĐe par Deleuze. Ãric Marty, Pourquoi le XXe siÃĻcle a-t-il pris Sade au sÃĐrieux?, Le Seuil, Paris, 2011 [↩]

- Voir Victorian Cinema: Georges DemenÃŋ [↩]

- Voir notice KinÃĐtographe [↩]

- Le kinÃĐtoscope dâEdison nâeut cependant pas le succÃĻs escomptÃĐ. Comme le note Emmnuel Plasseraud: ÂŦOn explique souvent le succÃĻs de lâinvention des frÃĻres LumiÃĻre [le cinÃĐmatographe] par son mode de prÃĐsentation. Il se serait imposÃĐ face à son concurrent amÃĐricain, le KinÃĐtoscope, notamment car ses images ÃĐtaient projetÃĐes en public, tandis que lâinvention dâEdison ne les montrait quâà des individus isolÃĐs.Âŧ. Plasseraud cite ÃĐgalement un commentaire ÃĐclairant de FÃĐlix Mesguich, opÃĐrateur-globe-trotter de la firme LumiÃĻre; celui-ci explique le relatif insuccÃĻs du kinÃĐtoscope aux Ãtats-Unis: ÂŦCâest quâil nâexiste en ce pays que le KinÃĐtoscope Edison, destinÃĐ Ã la vision directe et individuelle. Avec ce procÃĐdÃĐ un peu primitif, il ne peut Être question de spectacle public. Ce nâest pas un spectacle en effet, mais un amusement [âĶ]Âŧ. Cf. Emmanuel Plasseraud, Lâart des foules: thÃĐories de la rÃĐception filmique comme phÃĐnomÃĻne collectif en France (1908-1930), Presses Universitaires du Septentrion, 2011, p.71-72 [↩]

- Voir lâexcellente notice du blog de Pascal FouchÃĐ qui possÃĻde dâailleurs un rare Kinora à main [↩]

- SupplÃĐment à La Nature, NoÃŦl 1901 [↩]

- Voir Kinora toy [↩]

- Cf. ÂŦune brÃĻve histoire LumiÃĻreÂŧ [↩]

- Voir lâarticle de M.Reytier ÂŦBoule de MoulinsÂŧ [↩]

- je suis redevable au site philatÃĐlistes.net pour la somme dâinformations rÃĐunies autour des lettres-journaux. Merci! [↩]

- LÃĐon Chamboisier, La Poste à Paris pendant le SiÃĻge et sous la Commune, citÃĐ par philatÃĐlistes.net [↩]

- Voir, The first hieroglyphic Bible for children [↩]

- Voir lâarticle disponible sur le blog des Collections SpÃĐciales de lâuniversitÃĐ de Saint Andrews [↩]

- Nathaniel Hawthorne, A Good Manâs Miracle, 1844 [↩]

- EncyclopÃĐdie Larousse [↩]

- Voir Ivan Pregnolato, ÂŦJohn Pigot: Byronâs holiday friendÂŧ, The Nottingham Byron Web Archive: Byron and the Pigots, ed. Matthew Green (University of Nottingham, 2008). Voir aussi, George Gordon Byron Byron, Thomas Moore, Byronâs Life, Letters, and Journals in One Volume, London, John Murray, Albermarle Street, 1839 [↩]

- Jonathan Crary, Techniques of the Observer, On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, An October Book, MIT Press, Cambridge, London, 1992, p.118 [notre traduction]. Pour une critique ÃĐclairante du livre de Crary voir aussi: Mathilde Girard, ÂŦLâart de lâobservateur, Vision et modernitÃĐ au XIXe siÃĻcle, de Jonathan Crary, Critique et propositions sur la distinction entre les notions dâappareil et de dispositifÂŧ in Jean-Louis DÃĐotte (ÃĐd.), Appareils et formes de la sensibilitÃĐ, LâHarmattan, 2005 [↩]

- http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/2yeux/visionbin.html [↩]

- le principe de la vision en trois dimensions remonte à Euclide qui ÃĐnonce: ÂŦVoir le relief câest recevoir au moyen de chaque Åil lâimpression simultanÃĐe de deux images dissemblables du mÊme sujetÂŧ citÃĐ par Pascal Martin in GÃĐrard Leblanc, Sylvie Thouard, NumÃĐrique et transesthÃĐtique, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p.63. Pour Pascal Martin: ÂŦPhysiologiquement, la distance entre nos deux yeux, ou ÃĐcart interpupillaire, crÃĐe deux points de vue lÃĐgÃĻrement diffÃĐrents du mÊme espace. Il suffit de cligner alternativement les yeux pour sâen convaincre. DÃĻs lors, les stimuli visuels de chacune des rÃĐtines suivent des chemins cÃĐrÃĐbraux particuliers, chiasma optique, corps genouillÃĐs latÃĐraux â droit et gauche â et arrivent enfin vers le cortex visuel oÃđ, grÃĒce à un mÃĐcanisme trÃĻs complexe, ce dernier va reconstituer la troisiÃĻme dimensionÂŧ [↩]

- Jonathan Crary, Op.cit., p.120 [↩]

- Ibid. p.122 [↩]

- Oliver Wendell Holmes, ÂŦThe Stereoscope and the StereographÂŧ, The Atlantic, 1er juin 1859 [↩]

- Il faut se souvenir quâOliver Holmes, avant dâÊtre connu pour sa conception dâune version portative (à lâesprit trÃĻs Shakers) du stÃĐrÃĐoscope, est avant tout un poÃĻte amÃĐricain membre du groupe des Fireside Poets. Ces derniers, parmi lesquels James Russell Lowell ou William Cullen Bryant, ÃĐtaient tous issus de la Nouvelle-Angleterre. Ils sont principalement connus pour leur poÃĐsie accessible, populaire et traditionnelle oÃđ se retrouvent les ÃĐlans romantiques proches du transcendantalisme. Holmes ÃĐtait dâailleurs attachÃĐ au milieu littÃĐraire Bostonien et ami de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) qui, avec son essai Nature (1836), avait ÅuvrÃĐ pour la reconnaissance de ce mouvement et fondÃĐ le Transcendental Club en 1836. [↩]

- Les cartes ÃĐtaient obtenues en photographiant respectivement, et avec un lÃĐger changement de point de vue, la vue de gauche puis la vue de droite dâun paysage ou dâun objet, etc. [↩]

- Voir HÃĐlÃĻne Hazera, ÂŦLe siÃĻcle dernier prend du relief: la photographie stÃĐrÃĐoscopique sous le Second EmpireÂŧ, LibÃĐration, 24 avril 1995. La London Stereoscopic Company prÃĐsente aussi un ensemble de ÂŦdiableriesÂŧ: des cartes stÃĐrÃĐoscopiques uniquement produites en France qui avaient la particularitÃĐ de pouvoir Être vues de face ou de dos, provoquant un effet de surprise ÂŦmacabreÂŧ! Voir ÃĐgalement SÃĐbastien Ikhennicheu, ÂŦLes alÃĐas de la culture populaire, du stÃĐrÃĐogramme à lâimage numÃĐrique 3DÂŧ, 16 avril 2012. Article trÃĻs complet qui met la commercialisation du stÃĐrÃĐoscope en perspective avec lâapparition des daguerrÃĐotypes et la lente vulgarisation de la stÃĐrÃĐoscopie. Ikhennicheu dÃĐcrit ÃĐgalement lâaventure du stÃĐrÃĐocinÃĐmatographe, cette ÂŦutopie à lâoptiqueÂŧ que rÃĐclamait le photographe Antoine Claudet (1797-1867), propriÃĐtaire à Londres du ÂŦTemple de la PhotographieÂŧ [↩]

- Denis Pellerin, ÂŦLes lucarnes de lâinfiniÂŧ, Ãtudes photographiques, mai 1998 [↩]

- Charles Baudelaire, ÂŦLa Morale du joujouÂŧ, publiÃĐ pour la premiÃĻre fois le 11 avril 1853 dans Le Monde LittÃĐraire. [↩]

- Marc-Emmanuel MÃĐlon, ÂŦBaudelaire, la photographie, la modernitÃĐ: discordances paradoxalesÂŧ in Alexander Streitberger (ÃĐd.), Photographie moderne / ModernitÃĐ photographique, (SIC), 2009 [↩]

- Charles Baudelaire, ÂŦLe public moderne et la photographieÂŧ, critique parue dans Le Salon de 1859 pour la Revue Française [↩]

- Voir Denis Pellerin, ÂŦLes lucarnes de lâinfiniÂŧ, Op.cit. [↩]

- Cf. Sir David Brewster, Letters on Natural Magic, New York, 1832 [↩]

- Barbara Marie Stafford, Artful Science: Enlightenment Entertainment and the Eclipse of Visual Education, MIT, 1999 [second printing] [↩]

- Bruno Latour, La Science en action, introduction à la sociologie des sciences, La DÃĐcouverte, 2005 [↩]

- Isabelle Mornat, FrÃĐdÃĐric Prot, Recreo y Ciencia: La vulgarisation scientifique en question (XVIIIe-XIXe siÃĻcles), disponible en ligne [↩]

- Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, de Vroom imprimeur, Bruxelles, 1827 [↩]

- Crary, Op.cit., p.132 [↩]

- Ibid. [↩]

- Brenton Malin, ÂŦLooking White and Middle-Class: Stereoscopic Imagery and Technology in the Early Twentieth-Century United StatesÂŧ, Quaterly Journal of Speech, v.93, 2007 [↩]

- la version adolescente de la petite fille est jouÃĐe par lâactrice Brooke Shield qui avait lâÃĒge du rÃīle et sâÃĐtait ÂŦimposÃĐeÂŧ, depuis Pretty Baby de Louis Malle (1978), comme le symbole dâune controverse sur la nuditÃĐ prÃĐ-adolescente au cinÃĐma. Dans les bonus du DVD du film ÃĐditÃĐ en 1999, Brooke Shields confirme avoir ÃĐtÃĐ doublÃĐe pour la plupart des scÃĻnes de nu. Dans les autres scÃĻnes du Lagon Bleu, Shields avait simplement scotchÃĐ ses mÃĻches de cheveux à ses seins. [↩]

- Jean-Jacques Rousseau, Ãmile ou de lâÃĐducation, 1762 [↩]