Laisser un commentaire

Herbert Bayer, Autoportrait, 1937

Dans ÂŦ Quand les mots font dÃĐfaut Âŧ, un des essais de son fameux recueil Le photographique1, Rosalind Krauss sâÃĐtonne. Câest quâun colloque justement nommÃĐ ÂŦ When words fail Âŧ et qui se consacrait, en 1982, à questionner lâascendant de lâimage photographique sur le texte chez une certaine avant-garde ÂŦ de la rÃĐpublique de Weimar Âŧ à la Goethe House de New York, sâest affichÃĐ avec un autoportrait dâHerbert Bayer de 1937 que Rosalind Krauss juge curieux, inadaptÃĐ, symptomatique.

Rosalind, Herbert et Lazar

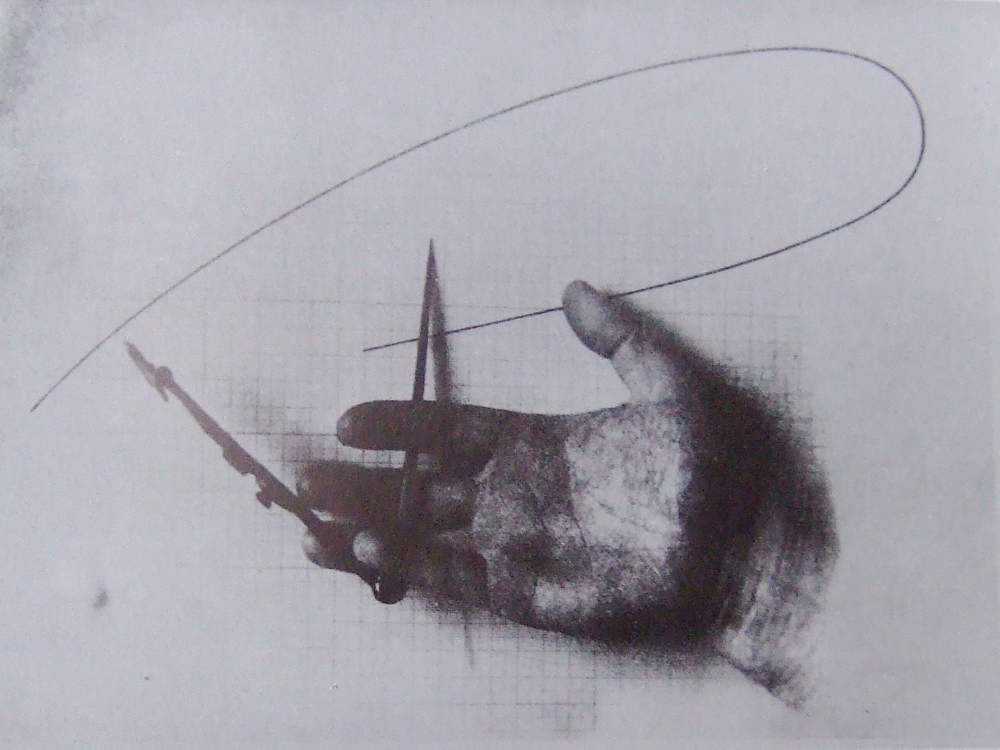

Il sâagit de la photographie lumineuse, noir et blanc, dâune main saisie en gros plan avec effet dâombre portÃĐe rÃĐifiante et dramatisante. Une main-objet qui prend la pose pour le bien nommÃĐ objectif de lâappareil photographique, et lâon sent un bras un peu trop tendu pour dÃĐgager le foyer de lâimage dâun corps tordu dans une position forcÃĐe. Une main dâhomme qui prend appui sur un support, peut-Être papier, armÃĐe dâune mine de plomb acÃĐrÃĐe, dans la pose que le graphologue et physiologue de lâÃĐcriture Henri Callewaert qualifie de rationnelle2. Une main rhÃĐtorique qui dÃĐfend, comme une sorte de logo-type mÃĐtonymique, le discours identitaire dâHerbert Bayer, ancien dessinateur de caractÃĻre et responsable de lâatelier dâimprimerie du regrettÃĐ Bauhaus, dont il fut le premier enseignant en graphisme publicitaire et typographie3. La main emblÃĻme du graphiste ingÃĐnierial plus ou moins architecte qui exposait le Deutscher Werkbund en 1930 au salon des artistes dÃĐcoratifs de Paris.

Joseph Hartwig, Kurt Schwerdtfeger et Ludwig Hirschfeld Mack, Reflektorisches Lichtspiel, 1922

LâÃĐtonnement de Rosalind Krauss repose sur lâopposition quâelle ressent entre cette main à crayon â qui ne peut Être, selon elle, que la main dâun ÃĐcrivain4 â et ces ÂŦ mots qui font dÃĐfaut Âŧ, soit le rejet dÃĐclarÃĐ des ÂŦ artistes, propagandistes, intellectuels de lâÃĐpoque en Allemagne Âŧ pour les textes, la lecture, en somme pour la civilisation de lâÃĐcriture et lâÃĻre Gutenberg, bien avant les prophÃĐties de Marshall McLuhan5. Et de paraphraser LÃĄszlÃģ Moholy-Nagy dans une forme assez radicale : ÂŦ LâillettrÃĐ du futur ne serait pas celui qui ne saurait pas lire mais celui qui ne saurait pas photographier Âŧ6 ou de citer les harangues de Johannes Molzahn.

ÂŦ lâimage photographique sera une des armes les plus efficaces contre lâintellectualisation, contre la mÃĐcanisation de lâesprit. Oublie la lecture ! Regarde ! Telle sera la devise de lâÃĐducation. Oublie la lecture ! Regarde ! Telle sera la ligne de conduite fondamentale de la presse. Âŧ

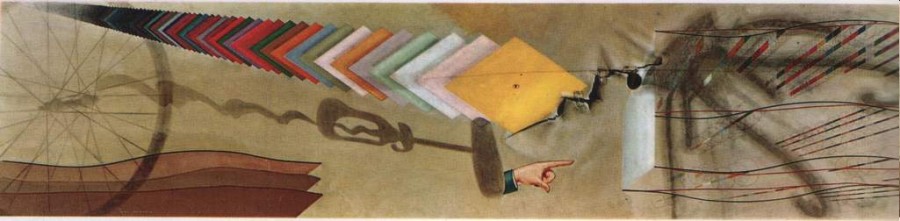

LÃĄszlÃģ Moholy-Nagy, Proposition de couverture pour le n°4 de la revue Broom, 1923

Rosalind Krauss sait bien que cette image dâune main au crayon presque brÃŧlÃĐe par un puissant flux lumineux relÃĻve de la ÂŦ photo-graphie Âŧ. Une ÂŦ ÃĐcriture de lumiÃĻre Âŧ dont Herbert Bayer, vraisemblablement sous lâinfluence de la thÃĐorie etymologiste de Moholy-Nagy, sâest fait le hÃĐraut lucide â dans le sillage des Reflektorisches Lichtspiel de Joseph Hartwig, Kurt Schwerdtfeger et Ludwig Hirschfeld Mack de 1922, ou des expÃĐrimentations de trucages filmiques dâHans Richter et Viking Eggeling dÃĻs 1920 â dans nombre de merveilleuses compositions typographiques saisies à distance par les supports photosensibles ou rÃĐalisÃĐes dans la contiguÃŊtÃĐ de leur contact direct.

Krauss compare lâautoportrait de Bayer à celui de Lazar ÂŦ El Âŧ Lissitzky, Le constructeur qui le prÃĐcÃĻde ÂŦ de plus dâune dÃĐcennie Âŧ (1924) et qui existe dans une version ÂŦ allÃĐgÃĐe Âŧ appelÃĐe composition ÃĐtonamment proche de cet autoportrait manuel elliptique aux instruments. Elle convoque toute une prÃĐsence photographique moderne de la main associÃĐe à des rÃĐseaux de lignes maÃŪtrisÃĐes et à des instruments, crayon, compas, appareil photographique, qui dessinent ÂŦ une relation triangulaire entre la main et lâappareil photographique dâune part, la main et lâÃĐcriture dâautre part Âŧ.

Herbert Bayer, couverture Bauhaus Zeitschrifte n°1, 1928

LÃĄszlÃģ Moholy-Nagy, bauhausbÞcher, Von material zu architektur, 1929

On serait tentÃĐ de voir dans le rapprochement de lâautoportrait de Bayer et du collage-montage assez lissÃĐ au titre ÃĐloquent de Lissitzky, la description visuelle du discours dâune ÃĐpoque. Soit la structure textuelle dâun art à la fois total et fragmentaire qui cÃĐlÃĐbrerait les nouvelles technologies industrielles tout en sâinstallant dans toute une longue histoire du portrait aux attributs. Une construction constructiviste dâinformation qui en voudrait autant à la figure du visionnaire frappÃĐ par les pouvoirs dâabstraction et de sidÃĐration de la lumiÃĻre, quâà celle de lâexpÃĐrimentateur technicien dâatelier. Le portrait elliptique de lâingÃĐnieur-faiseur, de lâarchitecte qui pourrait avoir quelque chose à voir avec les traditions dâinventeur dÃĐcloisonnÃĐ de la Renaissance aussi bien quâavec la figure de lâÃĐcrivain-auteur plus ou moins dÃĐmiurge. On retrouve du reste Herbert Bayer et sa mine de plomb mÃĐtaphorique parfaitement taillÃĐe dans une autre composition rÃĐthorique aux instruments graphiques ÃĐminemment architecturale et techniciste : la couverture du numÃĐro inaugural forcÃĐment programmatique de la revue Zeitschrifte ÂŦ ÃĐcriture du temps Âŧ du Bauhaus de 1928.

Mais Rosalind Krauss reste sur son opposition de principe. Alors que l’ÃĐcriture visuelle de lâÃĐpoque se promet dâune pure visualitÃĐ, ici, les mots ne font pas dÃĐfaut : le ÂŦ photographe nouveau Âŧ avance ÂŦ dÃĐguisÃĐ en scribe Âŧ. Le visuel demeure envahi par le texte.

ÂŦ La rÃĐalitÃĐ est pressÃĐe, façonnÃĐe, remplacÃĐe, supplantÃĐe par le mot. Âŧ

ÂŦ Le mouvement de la main, le mouvement de la trace, le mouvement qui enregistre est prÃĐsentÃĐ et re-prÃĐsentÃĐ par une variÃĐtÃĐ de stratÃĐgies comme quelque chose qui dÃĐplace et envahit la vision jusquâà la chasser. Âŧ

El Lissitzky, Composition, 1924

Rosalind, Charles et Marcel

On a envie de dÃĐfendre lâidÃĐe que la thÃĐorie du photographique de Rosalind Krauss ne souffrirait pas dâune approche plus sensible aux rÃĐflexions des catÃĐgories du design et du graphisme dont relÃĻve la grande majoritÃĐ des objets dâÃĐtude de son essai7. Krauss relÃĻve comme une sorte de symptÃīme un ÂŦ merveilleux paradoxe Âŧ qui sera celui de la condition du ÂŦ nouveau photographe Âŧ, du photographe de la modernitÃĐ.

Ce photographe capable de se rÃĐclamer de la vision pure tout en ÃĐtant incapable de se dÃĐtacher de la figuration manuelle, des linÃĐaments des outils graphiques et des reprÃĐsentations de lâÃĐcrivain pourrait parfaitement illustrer, non seulement lâÃĐtymologie littÃĐrale chÃĻre à Moholy Nagy, mais aussi toute une approche tout aussi ÃĐtymologique de la trace graphique, typique, glyphique. Câest-à -dire dâun signe gravÃĐ, griffÃĐ, typÃĐ parce que promis à lâinstitution dâune relative pÃĐrennitÃĐ prise prÃĐcisÃĐment entre les rÃĐgimes de lâimage et du texte. Dâune image ÃĐcrite, dâun texte comme image.

Je prÃĐfÃĻre pour ma part qualifier notre discipline liminaire de graphisme plutÃīt que de design graphique prÃĐcisÃĐment parce que cette derniÃĻre mention me parait moins marquÃĐe par cette ouverture au rÃĐgime de lâimage du graphique, mais sâagissant prÃĐcisÃĐment de design, il y aura à nouveau à dire de la thÃĐorie de Rosalind Krauss enracinant le signe photographique au rÃĐgime de lâindice.

Charles Sanders Peirce a dÃĐfini trois ÂŦ trichotomies Âŧ du signe dont lâindice qui est la catÃĐgorie de signes attachÃĐes, dans la relation triadique signe / interprÃĐtant / objet, Ã lâobjet du signe, au signe en tant quâobjet.

ÂŦ [le sinsigne dont dÃĐcoule lâindice] est une chose ou un ÃĐvÃĐnement existant rÃĐel qui est un signe.[âĶ] Un indice est un signe qui perdrait immÃĐdiatement le caractÃĻre qui en fait un signe si son objet ÃĐtait supprimÃĐ [âĶ] Un indice est un signe qui renvoie à lâobjet quâil dÃĐnote parce quâil est rÃĐellement affectÃĐ par cet objet [âĶ] quâil est rÃĐellement en connexion avec lui. Âŧ8

Et Peirce de parler de ÂŦ moulage avec un trou de balle dedans comme signe dâun coup de feu ; car sans le coup de feu il nây aurait pas eu de trou [âĶ] Âŧ, de ÂŦ symboles naturels Âŧ et de ÂŦ symptÃīmes physiques Âŧ comme le nuage dâorage ou le bouton de fiÃĻvre. Lâindice induit, mÊme si, comme le note Umberto Eco, il nâa pas lâintention de communiquer9. Il est liÃĐ logiquement à un phÃĐnomÃĻne expÃĐrimentable que la mÃĐmoire, lâexpÃĐrience, lâexpert â le mÃĐtÃĐorologue, le mÃĐdecin â peuvent interprÃĐter par un mÃĐcanisme de dÃĐduction.

Câest cette relation indicielle dâempreinte qui caractÃĐrise, selon Rosalind Krauss, le fait, lâacte photographique. Les photons qui ont ÃĐtÃĐ rÃĐflÃĐchis par certains corps physiques et qui ont ÃĐtÃĐ canalisÃĐs par certains dispositifs optiques viennent faire rÃĐagir un support photo sensible par contiguÃŊtÃĐ. La photographie a ÃĐtÃĐ en connexion physique avec les objets quâelle dÃĐcrit et dont elle est lâempreinte mÃĐcanisÃĐe. La photographie, comme ne cesse de le rappeler le nom de son dispositif optique, est objective. Comme lâindice elle se rÃĐalise du cÃītÃĐ de lâobjet. Câest dans un autre essai du Photographique, consacrÃĐ Ã Marcel Duchamp, que Rosalind Krauss rappelle cette proposition de Peirce montrant que, si les photographies sont si ressemblantes, ce qui les amÃĻnerait à priori du cÃītÃĐ de ces signes quâil appelle icÃīnes10, câest que ce sont en fait des indices.

ÂŦ [âĶ] cette ressemblance est due aux photographies qui ont ÃĐtÃĐ produites dans des circonstances telles [la photographie instantanÃĐe] quâelles ÃĐtaient physiquement forcÃĐes de correspondre point à point à la nature. De ce point de vue, elles appartiennent à la classe des signes [âĶ] par connexion physique. Âŧ11

Marcel Duchamp, Tu mâ, 1918

Manicules typographiques

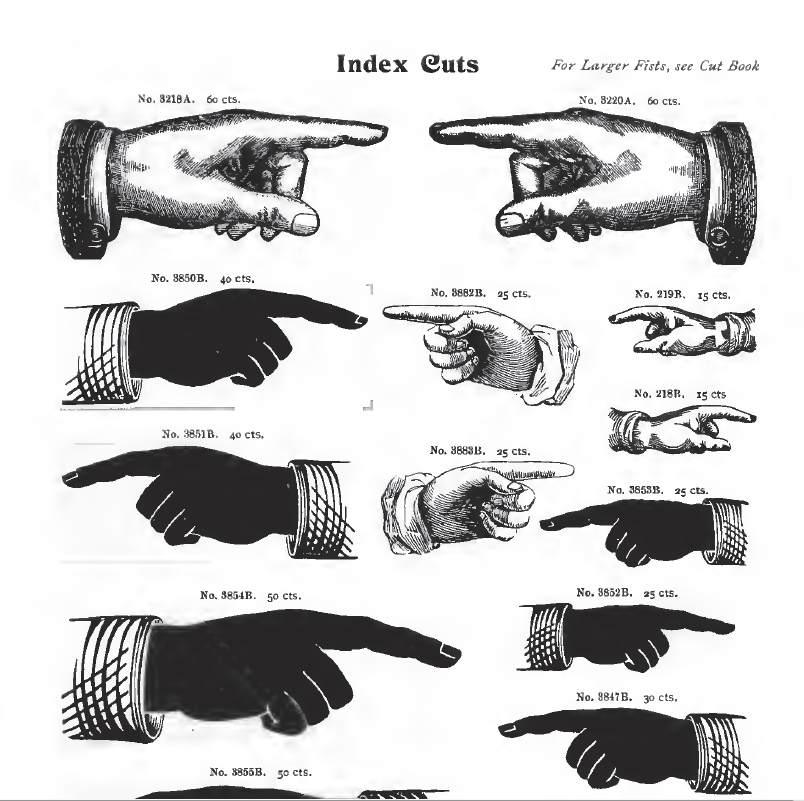

Est-ce ce rÃīle assez ÃĐcrasant de trace chaude des phÃĐnomÃĻnes que lâÃĐcriture viendrait, chez les modernes artistes-graphistes-designers-photographes, contester, concurrencer, trahir, ÃĐvacuer ? Chez Peirce lâÃĐcriture se situe plutÃīt en effet à priori du cÃītÃĐ des symboles, des ÂŦ lÃĐgisignes Âŧ construits, dâun numÃĐrique à froid de lâintellection du code et de la convention culturelle. On sait que Krauss construit, à partir de lâinfluence quâelle dÃĐcelle chez Duchamp, cette stratÃĐgie indicielle caractÃĐristique du photographique. Mais chez Duchamp, ce genre du signe a peut-Être une valeur nouvelle caractÃĐrisÃĐe par la figure â du reste exÃĐcutÃĐe par un peintre publicitaire, un graphiste â dans son tableau programmatique Tu mâ de 1918. Dans cet ÂŦ adieu à la peinture Âŧ12 un genre de catalogue des effets de la picturalitÃĐ ÂŦ rÃĐtinienne Âŧ, câest-à -dire, dâune certaine modalitÃĐ de lâadhÃĐsion aux apparences du visible, vient Être mise en cause par un index quâon connait bien dans le vocabulaire typographique sous le diminutif charmant de manicule. Et ce vocabulaire du pictural, sâil est effectivement contaminÃĐ par les traces indicielles des tentatives conceptuelles de Duchamp13, est aussi accusÃĐ par cet index de lâanathÃĻme du titre. Câest bien cette peinture rince-lâÅil que Marcel Duchamp met à lâindex et veut dÃĐpasser.

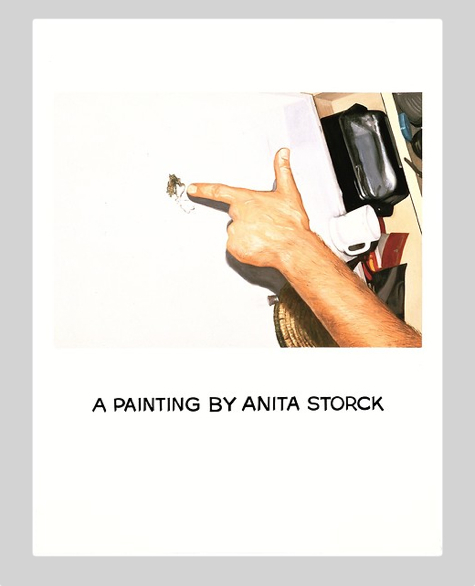

John Baldessari, Commissioned Painting: A Painting by Anita Storck, 1969

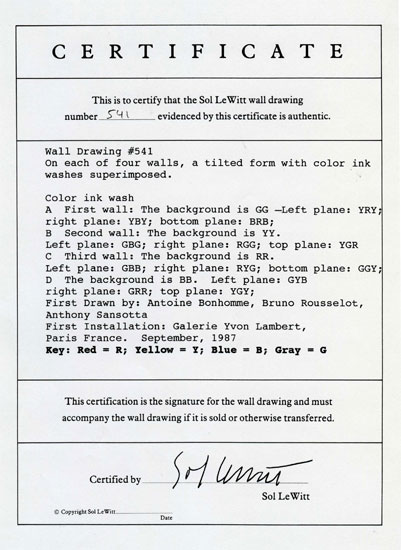

Sol Lewitt, Certificate n° 531, 1987

Mais lâindice est devenu index. Il nâinduit plus seulement, il indique aussi. Comme lâindice typographique qui est ce genre presque diacritique de la lettre, comme lâindex du livre, il devient signalisation dâune distinction proprement conceptuelle, proprement symbolique, proprement textuelle. Pour Jacques Aumont, le cadre de lâimage est cet ÂŦ index de vision Âŧ qui indique la partie du champ visuel à considÃĐrer en fonction de certaines valeurs14 : lâindex a donc à voir avec les donnÃĐes de lâÃĐnonciation du message, avec les cadres-indications permettant de piloter lâinterprÃĐtation des images. Umberto Eco semble vouloir faire une distinction entre deux valeurs de lâindice peircien qui sembleraient confirmer notre idÃĐe. Selon lui, une flÃĻche serait un indice tandis que la tÃĒche dâeau serait un indizio15. La tÃĒche serait liÃĐe par un rapport de causalitÃĐ Ã la goutte dâeau â comme la fumÃĐe au feu et la photographie aux rayons lumineux ÂŦ reflÃĐchis Âŧ par les objets photographiÃĐs. La flÃĻche serait ce ÂŦ doigt pointÃĐ Âŧ liÃĐ dans un rapport de contiguÃŊtÃĐ Ã lâobjet quâil dÃĐsigne et on se permettra de penser quâEco a peut-Être trop en tÊte le choc de rÃĐalitÃĐ de la merveilleuse incrÃĐdulitÃĐ de Saint Thomas du Caravage ou la thÃĐorie de Peirce qui dÃĐsigne lâindex comme ÂŦ le type de cette classe de signes Âŧ qui ÂŦ dÃĐnote sans dÃĐcrire Âŧ.

MichelAngelo Merisi da Caravaggio (Caravage), LâincrÃĐdulitÃĐ de Saint Thomas, 1603

On peut comprendre lâexemple de la girouette peircienne, indice de la direction du vent parce quâelle est en contact direct avec lui, mais la contiguÃŊtÃĐ dit dÃĐjà la fragilitÃĐ de ce contact causal qui se veut chez Peirce une adhÃĐsion sans conscience à lâobjet. Le pointeur â mÊme sâil se transforme, sur nos ÃĐcrans, en doigt pointÃĐ dans les situations de survol des objets â entretient toujours avec ses objets du dÃĐsir une certaine distance : il ne les rend tangibles, manifestes que par mÃĐtaphore. Du reste, Eco va rapidement dÃĐnoncer lâÃĐrotique de lâabsence de lâobjet dÃĐsignÃĐ.

ÂŦ la fumÃĐe nâa le statut dâun signe renvoyant au feu que lorsque ce feu est invisible (si on voit le feu, on a aucune raison dâen infÃĐrer lâexistence à partir de la fumÃĐe). Âŧ

Eco parle alors dâÂŦ indexs contextuels Âŧ, de ÂŦ vecteurs dâattention [âĶ qui] sont des signes mÃĐtalinguistiques, ÃĐtablissant lâusage [âĶ] des autres signes, [âĶjouant] un rÃīle fondamental dans lâacte de rÃĐfÃĐrence Âŧ, des identificateurs indicateurs au sens de Charles Moriss16.

La postÃĐritÃĐ fÃĐconde du geste duchampien que Krauss repÃĻre dans les pratiques de toute une gÃĐnÃĐration dâartistes plus ou moins conceptuels17 relÃĻve autant de la rÃĐflexion de lâindice photographique que des miroitements de la question optique, relationnelle et langagiÃĻre de lâindex. Et il est vrai quâon retrouve dans lâart rÃĐcent des formulations variÃĐes de lâindex aussi bien dans son apparition manifeste dans les commissioned paintings de John Baldessari â du reste prÃĐcisÃĐment articulÃĐes au procÃĻs photographique â, que dans les indications et autres consignes des pratiques variÃĐes de la partition, par exemple dans les dÃĐlÃĐgations des wall drawings de Sol Lewitt.

Herbert Bayer, Lonely, 1932

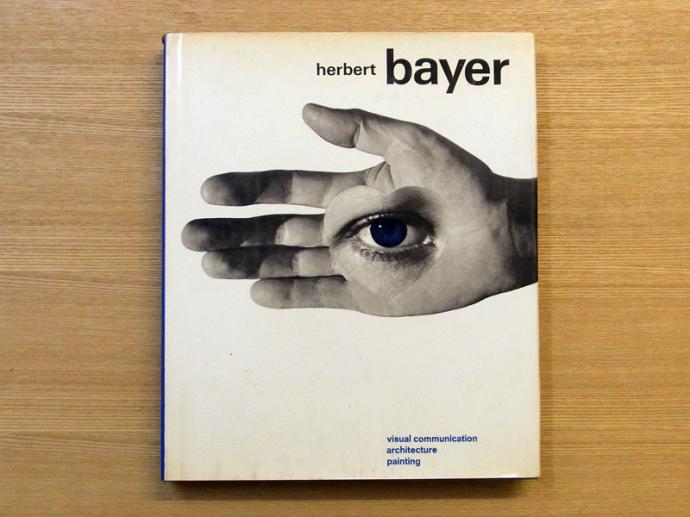

Herbert Bayer: Painter, Designer, Architect. Visual Communication, Architecture, Painting. Reinhold, New York, Studio Vista, London, 1967

Câest peut-Être alors que ressurgit la figure du designer graphiste et la question de la dÃĐsignation ou des indications qui agissent les scripts et les programmes de lâart comme de ses applications. Peirce sait bien que lâindice procÃĻde dâune ÂŦ connexion dynamique Âŧ qui tient ÃĐgalement du texte : ÂŦ les pronoms dÃĐmonstratifs et relatifs sont des indices presque purs Âŧ, ÂŦ les prÃĐpositions et les expressions prÃĐpositionnelles Âŧ sont des ÂŦ mots indiciaires Âŧ.

ÂŦ certains indices sont des prescriptions plus ou moins dÃĐtaillÃĐes de ce que lâauditeur a à faire pour se placer en liaison directe dâexpÃĐrience avec la chose indiquÃĐe. Âŧ

à lâheure oÃđ les nouvelles gÃĐnÃĐrations des graphistes critiques se rÃĐclament dâune politique de lâÃĐcriture qui agit leur travail fondamentalement visuel des images et des textes, oÃđ Xavier Antin et Will Holder peuvent convenir dâÂŦ assimiler la partition [comme forme dâinstruction] à du design Âŧ18 , on peut se demander si le nouveau photographe paradoxal de Rosalind Krauss nâÃĐtait pas simplement un graphiste, un designer graphique.

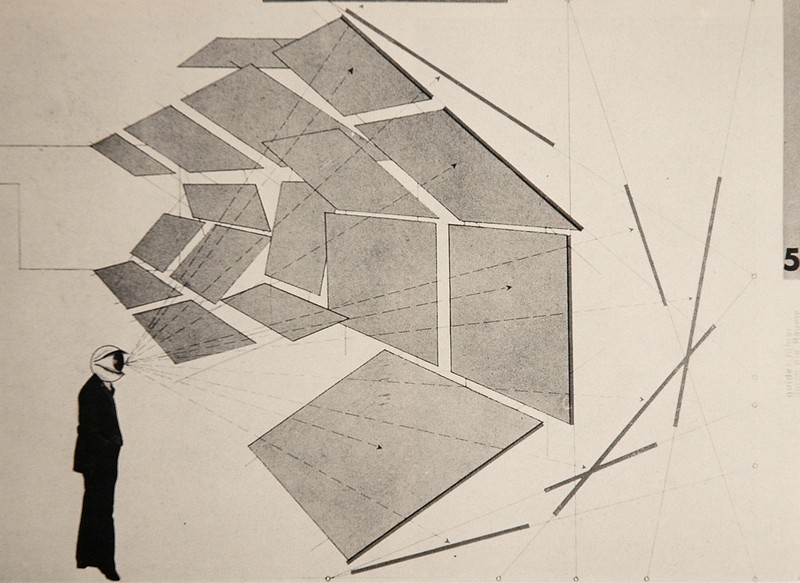

Herbert Bayer, lâauteur de cet autoportrait polÃĐmique ÂŦ trahi par les mots mais continuant à ÃĐcrire Âŧ, et qui rÃĐÃĐditera ce geste dans au moins deux mains-vision-acte-dÃĐsir-cerveaux19, est aussi ce graphiste expert du point de vue, de la dÃĐsignation, de la machine à voir des extended visions des expositions dâimages souvent photographiques et de textes du Werkbund des annÃĐes 1930.

Herbert Bayer, Zeichung den architekturFotoschau in Perspective und Schnitt, 1930.

- Rosalind Krauss, ÂŦ Quand les mots font dÃĐfaut Âŧ, Le photographique. Pour une thÃĐorie des ÃĐcarts, Macula, Paris, 1990, pp. 197â207 [↩]

- Henri Callewaert, Graphologie et physiologie de lâÃĐcriture, BÃĐatrice Nauwelaerts, Paris, Louvain, 1962 [↩]

- Il est peut-Être amusant que Krauss ne sâintÃĐresse pas à la date de cet auto-portrait du reste assez classique et un peu ÃĐloignÃĐ des canons du photographique bauhaussien jugÃĐ la mÊme annÃĐe dÃĐgÃĐnÃĐrÃĐ par lâexposition Entartete Kunst dans laquelle figure ÃĐvidemment Bayer. On nâinsistera pas trop mais on sait que Bayer tenta de servir le pouvoir nazi aprÃĻs la fermeture du Bauhaus en 1933 et quâil commit par exemple, dÃĻs 1934, lâaffiche de lâexposition nazie Deutsche Volk Deutsches Arbeit ou en 1936, les documents de propagande nationale socialiste de lâexposition Deutschland. Ce portrait de retour à lâordre est peut-Être aussi une trahison des idÃĐaux du Bauhaus avant le retour aux valeurs modernistes et le dÃĐpart de Bayer, en 1938, pour les Ãtats Unis et le Aspen Institute of Humanistic Studies mais nous ne sous intÃĐresserons pas ici à cet aspect de lâimage. [↩]

- qui ne peut ÂŦ sâapprÊter [âĶ] à dessiner Âŧ, visiblement encore moins à projeter dans ce sens un dessein, une construction. [↩]

- Marshall McLuhan, La Galaxie Gutenberg, la genÃĻse de lâhomme typographique, Mame, Paris, (1962) 1967 [↩]

- Dominique BaquÃĐ propose une version plus consensuelle de cette citation dans LÃĄszlÃģ Moholy-Nagy. Peinture, Photographie, Film et autres ÃĐcrits sur la photographie, Gallimard, Paris, 1993, p.43 ÂŦ Les analphabÃĻtes de demain seront ceux qui ne sauront utiliser ni lâappareil photographique, ni le stylo Âŧ. [↩]

- dâHerbert Bayer à Moholy Nagy en passant par Molzahn, Lissitzky, Gerrit Kiljian, Max Buchartz, à la limite Otto Umbehr, Willi Ruge qui collabora avec Jan Tschichold dans la fameuse affiche Film und Foto de 1929 ou Maurice Tabard proche dâAlexeÃŊ Brodovitch [↩]

- GÃĐrard Delledalle (dir.), Charles Sanders Peirce, Ãcrits sur le signe, ÃĐditions du Seuil, Paris, 1978, pp.138-161 [↩]

- Umberto Eco, Le signe, Labor, Bruxelles, (1980) 1988, pp. 57-63 [↩]

- les signes motivÃĐs dans leur relation à leur objet, par la ressemblance, par lâanalogie de certaines de leurs qualitÃĐs, par la mÃĐtaphore [↩]

- Rosalind Krauss, ÂŦ Marcel Duchamp Âŧ, Le photographique. Pour une thÃĐorie des ÃĐcarts, op. cit., p. 77 [↩]

- selon lâexpression de Pierre Daix, Pour une histoire culturelle de l’art moderne : Le XXe siÃĻcle, Odile Jacob, Paris, 2000, note p. 171 [↩]

- les relevÃĐs des stoppages ÃĐtalon et diffÃĐrentes ombres portÃĐes de ready made dont un tire-bouchon non rÃĐalisÃĐ, donc simplement projetÃĐ, et dont on se demande sâil ne vise pas à lÃĒcher la bonde pour ÃĐvacuer le tourbillon des reprÃĐsentations de pulsion stroboscopique. [↩]

- Jacques Aumont, Lâimage, Nathan, Paris, 1990, p. 110 [↩]

- Umberto Eco, Le signe, op. cit., p. 75 [↩]

- Charles Moriss, Signs, Language and Behavior, Prentice Hall, New York, 1946, p. 110 [↩]

- Rosalind Krauss, ÂŦ Notes sur lâindex Âŧ, Le Mythe de lâavant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993, p. 65-92 [↩]

- Xavier Antin, Prologue, Cahier 2/3, Notation, Le gÃĐnÃĐrateur, Gentilly, 2010, p.1 [↩]

- pour un photomontage de 1932, nommÃĐ plus ou moins autobiographiquement Lonely metropolitan, pour une monographie Herbert Bayer: Painter, Designer, Architect. Visual Communication, Architecture, Painting. Reinhold, New York, Studio Vista, London, 1967 [↩]

Lecture passionnante ! Merci Thierry.

Concernant Rosalind Krauss (entre autres) et la nature indicielle de la photographie, avec la thÃĐorie de la contiguÃŊtÃĐ physique entre le rÃĐel et l’image photo, voici ce que remarque AndrÃĐ Gunthert : « Pourtant, malgrÃĐ sa beautÃĐ, cette approche est incorrecte. Sa prÃĐtendue fondation technique ne rÃĐsiste pas à un examen dÃĐtaillÃĐ. Alors que Krauss mobilise la notion d’index pour dÃĐgager l’idÃĐe d’une ÂŦrelation physiqueÂŧ entre le signe et sa source, ce schÃĐma s’avÃĻre plus proche de la conception traditionnelle des simulacres par LucrÃĻce que du comportement rÃĐel du flux lumineux. En faisant comme si le rayon atteignait directement le support, elle oublie le rÃīle dÃĐcisif du dispositif optique. Comme l’indique Jean-Marc Levy-Leblond, ÂŦla transparence d’un milieu, ou son opacitÃĐ (…) rÃĐsultent d’un trÃĻs complexe mÃĐcanisme: les photons lumineux incidents sont absorbÃĐs par les charges ÃĐlectriques du milieu (âĶ) et les mettent en branle; ces charges rÃĐÃĐmettent alors de nouveaux photons, etc. C’est donc seulement le bilan de ces processus d’absorption et de rÃĐÃĐmission itÃĐrÃĐs qui permet d’ÃĐtablir si et comment le corps laisse passer la lumiÃĻre ou la bloque.Âŧ En d’autres termes: ÂŦLes photons qui entrent dans une plaque de verre ne sont pas ceux qui en sortent. (âĶ) Il y a bien eu un renouvellement complet de ces constituants de la lumiÃĻre au sein du matÃĐriau.Âŧ »

(cf. http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2007/10/03/506-l-empreinte-digitale)