Laisser un commentaire

Anette Lenz et Vincent Perrottet, Rwanda, affiche pour le ThûˋûÂtre dãAubervilliers, 2002

Lãemploi sans doute coupable de ce nûˋologisme û propos de graphisme, je le dois û une question que je posais û Vincent Perrottet en lui demandant dãun peu qualifier son penchant pour la matiû´re picturale, pour le geste corporel et ses traces rûˋsolument intentionnelles au sein de ses images : giclures, dûˋgoulinures et autres bavures (fig. 1 Rwanda 120*176, 2002). Il me rûˋpondit quãeffectivement, son travail relevait de quelque chose dãorganique. Il nãavait pas dit comme je mãy attendais naû₤vement ô¨ pictural ô£, ô¨ vivant ô£ ou ô¨ humain ô£. Il avait dit organiqueãÎ Cãest que ma question nãûˋtait pas si innocente et que Vincent Perrottet nãest pas nãimporte qui1 . Ma question concernait une certaine apprûˋhension du graphisme franûÏais sous influence ô¨ grapusienne ô£ en tant quãil serait caractûˋrisûˋ par une certaine revendication de la ô¨ matûˋrialitûˋ ô£ de lãimage. Comme un penchant un peu littûˋral pour la citation de la maniû´re picturale et la mûˋtaphore de la vitalitûˋ crûˋative. Une sorte de pictorialisme graphique doublûˋ de corporalitûˋ dans le sens dãune prûˋsence humaine manifeste. Une forme de matûˋrialisme dialectique de lãimage pour paraphraser, avec pas mal de spûˋculation blagueuse, la formule marxiste peut ûˆtre active chez un certain nombre de ces graphistes au vu de leur engagement du cûÇtûˋ de lãaction sociale et de la pensûˋe communiste. En dûˋployant un peu ce mot compliquûˋ dãorganicitûˋ qui mãavait surpris, en creusant ce goû£t de lãorganique, jãespû´re donc ici approcher certaines obsessions du graphisme franûÏais. Si tant est quãon puisse parler de nations en matiû´re de graphisme ou dãart et notamment en ce moment critique et pour tout dire sinistre oû¿ sãûˋpanouit dans notre beau pays un Ministû´re de lãIdentitûˋ Nationale ! Si tant est quãon puisse parler de caractû´re franûÏais dãune filiation visuelle faite de tant dãinfluences nationales et culturelles diverses. Quand, en 1925, Andrûˋ Warnod dûˋfinissait lãô¨ ûcole de Paris ô£ dont on reparlera bientûÇt, il dûˋsignait un ensemble dãartistes ûˋtrangers qui firent, au dûˋbut du XXe siû´cle, de Paris la grande capitale des arts et de la modernitûˋãÎ

Pierre Bonnard, affiche, La revue Blanche, 1894

Lãartisticitûˋ û la franûÏaise

Comme le note Tadeusz Andrzesj Lewandowski û propos de lãûˋcole polonaise de lãaffiche dãaprû´s guerre : ô¨ cãest plutûÇt la lointaine affiche franûÏaise, de lãûˋpoque de Chûˋret ou de Toulouse Lautrec qui a laissûˋ une trace dans la faûÏon de traiter la couleur ou la typographie. Mais par ailleurs, lãaffiche polonaise utilise des moyens dãexpression proches de lãart contemporain [de lãûˋpoque] (Rouault, Picasso, Chagall, Ernst) en construisant des images pleines de poûˋsie inspirûˋes plus par lãatmosphû´re dûˋgagûˋe par le film que par son contenu ô£.

Lorsque les futurs fondateurs de Grapus, Pierre Bernard et Gûˋrard Paris Clavel allû´rent en Pologne, respectivement en 1964 et 1967, suivre lãenseignement du trû´s saint Henryk Tomaszewski û lãAcadûˋmie dãart de Varsovie, ils n’allaient pas seulement trouver lãissue pour sortir du dogme fonctionnaliste international et fonder ce ô¨ certain axe franco-polonais ô£ dont parle parfois Renaud. Ils allaient surtout renouer, et pas forcûˋment si volontairement ni si consciemment, avec leur propre tradition de lãaffiche et de lãartisticitûˋ (nouveau mot compliquûˋ) û la franûÏaise. Ils allaient retisser le lien avec la grande tradition picturale des avant-gardes de la fin du XIXe et du dûˋbut du XXe siû´cle. Ils allaient jeter les bases du graphisme dãauteur dãutilitûˋ publique en lãinscrivant dans la filiation des grandes figures tutellaires de lãart franûÏais de la modernitûˋ. Ils allaient du coup revendiquer pour le graphisme ce cousinage plus ou moins lointain avec le grand art et ce que j’appelle cette artisticitûˋ, c’est-û -dire cette revendication du statut du grand art pour lãart appliquûˋ. Cette porositûˋ dans les hiûˋrarchies consenties des formes de la crûˋation visuelle.

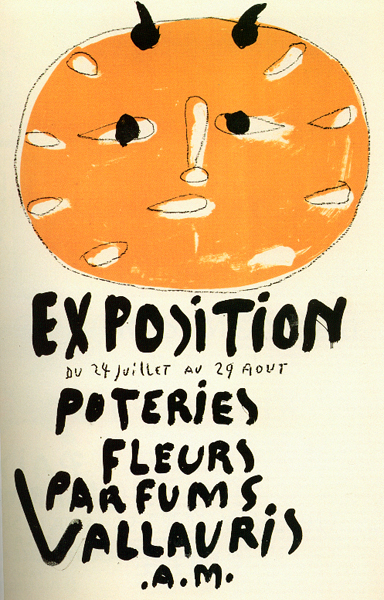

Pablo Picasso, Exposition Vallauris, affiche 60,5*40, 1948

Henryk Tomaszewski, Manekiny, affiche, 1985

Jean Tinguely, Montreux Jazz Festival, Affiche 100,5*70,5, 1982

En confrontant des affiches de Pierre Bonnard de 1894, la Revue Blanche, 62,5*80,5 (fig. 2), de Pablo Picasso de 1948, 60,5*40 (fig. 3), de Tomaszewski de 1985, Manekiny (fig. 4), de Grapus de 1982 (fig. 5) et enfin de Jean Tinguely de 1982, Montreux Jazz Festival, 100,5*70,5 (fig. 6), on peut ûˆtre frappûˋ par une certaine communautûˋ dãintûˋrûˆts, une certaine convergence de visûˋe et de moyens. ûvidemment les contextes sociaux, culturels, historiques, techniques, la nature des commandes diffû´rent et influent sur les pratiques et leurs tonalitûˋs, mais force est de constater quãaux affiches faites par des peintres dans un contexte pictural (Picasso) ou appliquûˋ (Bonnard puis Tinguely) rûˋpondent les affiches plus ou moins appliquûˋes faites par des graphistes dans un mûˆme ûˋlan pictural gestuel et marquûˋ par la prûˋsence du corps : corps du peintre, corps de lãaffiche.

Porositûˋs, transversalitûˋs, influences, jalousies hiûˋrarchiques de lãart autonome toujours plus ou moins grand et de son subalterne appliquûˋãÎ mais aussi volontûˋ pour le graphisme franûÏais de la fin des annûˋes 60 de se rûˋgûˋnûˋrer face û lãinfluence hûˋgûˋmonique du fonctionnalisme dãobûˋdience suisse et bauhaussienne. De se re-sourcer dans lãhûˋritage de lãûˋcole de Paris. ûvidemment, il y a au moins historiquement deux ûˋcoles de Paris : la premiû´re, internationale et moderne dãavant-guerre, la seconde, tachiste, informelle et lyrique dãaprû´s guerre qui voit dûˋjû s’ûˋchapper vers New York sa prûˋûˋminence. Mais lãûˋcole de Paris dont me semblent vouloir se rûˋclamer les grapusiens me paraûÛt plus se rapprocher de la dimension symbolique que lui accorde Lydia Harambourg. Cãest-û -dire de lãidûˋe (sans doute un peu nostalgique) dãun moment (sans doute perdu) oû¿ Paris fut le foyer de la rûˋvolution moderne de la crûˋation artistique. Et, dans ce sens extensif qui voit dans le Paris des avant-gardes une sorte de caution artistique û la franûÏaise, on peut peut ûˆtre rattacher û la fois lãimpulsion impressionniste, Paul Cûˋzanne et la crûˋation de Marcel Duchamp, fut-elle amûˋricaine et ô¨ anti-rûˋtinienne ô£, û ce terreau-lû .

Dans cet horizon de revendication dãun glorieux passûˋ de lãart franûÏais ou plutûÇt de lãart fait en France, il nãest peut ûˆtre pas indiffûˋrent de constater que le Festival International de Chaumont, co-dirigûˋ par Pierre Bernard, Alex Jordan et Vincent Perrottet, tous trois ex-grapusiens, est aujourdãhui encore û mon avis trû´s symboliquement celui de lãaffiche. Lãaffiche, plus que tout autre support graphique prûˆte û assumer la mûˋtaphore de la peinture : lãaffiche devenue en quelque sorte la garante et lãindex de lãartisticitûˋ û la franûÏaise.

Grapus, Expo, Affiche, 1982

Lãorgane

Revenons û nos affaires dãorganes avec une couverture de Le Corbusier du numûˋro spûˋcial qui lui ûˋtait consacrûˋ par la revue lãArchitecture dãaujourdãhui nô¯2, 23*30cm, de 1948, quãil conûÏut avec lãaide de Pierre Faucheux (fig. 7), û une ûˋpoque oû¿ le monde des arts ûˋtait encore focalisûˋ sur le vieux pays gaulois et sa capitale dãûle-de-France. En quoi cette proposition graphique est-elle si exemplaire, du moins peut-elle relever dãun goû£t de lãorganique ? Intûˋressons nous un peu aux mots et û leur constellation de sens.

Pour faire mon grec cette fois, lãorgane est un instrument, un ressort, un moyen. Il assume un travail, une tûÂche, une fonction. Lãorganique relû´ve donc dãabord dãune rûˋflexion sur les outils et les procûˋdûˋs, dãun regard systûˋmique (nouveau mot compliquûˋ) sur les procûˋdures crûˋatives. Il approche le corps en tant que structure ou systû´me organisûˋ en vue dãun certain fonctionnement. Dans le domaine qui nous intûˋresse, lãorganicitûˋ relû´verait donc dãune certaine rûˋflexivitûˋ analytique du travail graphique sur lui-mûˆme : dãun certain questionnement de ses mûˋthodologies, de ses moyens. Un graphisme organique questionnerait sa propre organisation formelle mais aussi lãorganisation de ses procûˋdures de mise en éuvre et de ses discours. Il interrogerait les outils, les media, la fonction et les fonctionnements du graphisme.

Le Corbusier vraisemblablement avec Pierre Faucheux, L'architecture dãAujourdãhui, nô¯ spûˋcial #2, premiû´re de couverture 23*30, 1948

Cette couverture (fig. 7), comme une grande part du graphisme des annûˋes 40-5O, sãinspire des leûÏons du cubisme et dãHenri Matisse (cãest û dire des grands maûÛtres picturaux emblûˋmatiques de lãûcole de Paris) ; de leur trouvaille du collage et de la procûˋdure de constitution analytique de lãimage par superposition qui amû´ne aussi une certaine compûˋtition des diffûˋrents arguments de la peinture (couleur, masse, hachures, trait, motif, aplatãÎ). En cela elle sãinscrit dans cette tradition de la modernitûˋ franûÏaise qui sãattache û la ô¨ vûˋritûˋ en peinture ô£ comme disait le maûÛtre aixois Paul Cûˋzanne, û la vûˋritûˋ objective de la peinture et de ses forments (nouveau mot compliquûˋ). Lãimpressionisme se construisait dûˋjû sur un questionnement auto-rûˋflexif du regard et de la perception visuelle. Maurice Denis se rappelait analytiquement ô¨ quãun tableau, avant dãûˆtre un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, ûˋtait essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblûˋes ô£. ô¨ Medium is message ô£ dirait un peu plus tard Marshall Mac Luhan.

Lãorganisme, lãorganique

Penser lãimage en tant quãorganisme, cãest dãautre part lui accorder une homogûˋnûˋitûˋ : une relative intûˋgritûˋ voire une certaine autonomie. Lãorganicitûˋ correspondrait cette fois, non plus û la vision pour ainsi dire interne dãun corps composûˋ dãorganes, mais û un tout organique : û un organisme. Paul Cûˋzanne inventait la modernitûˋ, nous dit Raymond Court en citant Joachim Gasquet, par ô¨ la soumission de tous les ûˋlûˋments du tableau au couple diastole-systole, expansion-unification qui, en un geste indivisible, porte la toile entiû´re dans son unitûˋ organique ô£.

Car lãorganique est aussi ce qui concerne en propre lãorganisation du vivant : un corps fonctionne au moins de sorte û vûˋhiculer et transmettre la vie. Cette modernitûˋ Cûˋzanienne est aussi celle dãune ô¨ image [qui] respire comme un ûˆtre vivant ô£. Parler dãorganicitûˋ û propos de graphisme cãest donc aussi revendiquer, au delû dãun certain biomorphisme, un graphisme vivant. Un graphisme inscrit dans la vie. Un graphisme qui agisse et existe û la faûÏon du vivant. En tous cas un graphisme concernûˋ par la dynamique vitale. Mon amour des mots me conduit û souligner la dimension toujours plus ou moins orgastique dãune organicitûˋ condamnûˋe û faire jouer les grandes orgues dãune faûÏon ou dãune autre !

Dans la couverture de lãArchitecture Aujourdãhui (fig. 7), la distinction analytique des composants visuels en diffûˋrentes strates superposûˋes garantit prûˋcisûˋment une certaine compûˋtition des stimuli dans la perception de lãimage. Concurrence qui est aussi garante dãune ouverture dans le sens dãun mouvement plastique, sensible et sûˋmantique : une certaine pulsion, une certaine vie. Et cette perception mouvante amû´ne en mûˆme temps une certaine rûˋûˋvaluation de la place du spectateur devenu acteur : co-auteur de lãimage. Cette ô¨ vie ô£, en tous cas ce cinûˋtisme de lãimage se poursuit dans les regards vivants de ses spectateurs. ô¨ Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ô£ dira Marcel Duchamp. Lãautonomie de cette image devenue corps vivant par rapport û son crûˋateur, par rapport û son spectateur, lui permet de rechercher dans des regards renouvelûˋs de nouveaux achû´vements, de nouvelles promesses, de nouvelles vies : de nãûˆtre jamais achevûˋe, dãûˋchapper toujours.

Le brutalisme

Parler dãorganicitûˋ, cãest encore simplement considûˋrer la brutalitûˋ de la matiû´re, matiû´re picturale, matûˋriaux du graphisme. Cette matiû´re dont Aristote nous dit quãelle est un potentiel et donc une sorte dãûˋnergie prûˆte û ûˆtre utilisûˋe, dirigûˋe. Un ô¨ en puissance ô£ qui peut ûˆtre actualisûˋ en une infinitûˋ de formes ô¨ en acte ô£.

Si la couverture qui nous intûˋresse laisse une place en creux au spectateur, cãest aussi par une volontûˋ manifeste de laisser sãexprimer la brutalitûˋ non policûˋe / lissûˋe / achevûˋe de la matiû´re et la vitalitûˋ de la mise en forme dans laquelle le corps est engagûˋ.

Car parler dãorganicitûˋ, cãest ûˋgalement envisager le geste de celui qui met en forme cette matiû´re, sa prûˋsence, son corps, et symûˋtriquement, la rûˋsistance de cette matiû´re. Le trait est ûˋtymologiquement ce matûˋriau ô¨ tractûˋ ô£ contre le support de lãimage (papier, toileãÎ). Le trait devenu ligne perûÏue, û fortiori si elle dûˋgouline et dûˋgueule devient ce signe manifeste dãune action humaine et dãune rûˋaction de la matiû´re. Lãimage est aussi ûˋnergûˋtique et vivante par lãûˋnergie quãon engage pour la rûˋaliser.

Dans ce sens, lãorganicitûˋ aura aussi û voir avec lãhumain, la prûˋsence humaine dãun corps agissant mais aussi la brutalitûˋ de la rûˋalitûˋ et de la matiû´re qui rûˋagit et qui rûˋsiste.

Peut ûˆtre pourrait-on mûˆme parler au sujet dãun graphisme organique de brutalisme (nouveau mot compliquûˋ). Cãest û dire dãun graphisme qui sera concernûˋ par une esthûˋtique de la brutalitûˋ. Par une esthûˋtique qui sãintûˋresse û lãô¨ inquiûˋtante ûˋtrangetûˋ ô£, pour reprendre la terminologie freudienne, de la puissance et de la rûˋsistance frontale de la matiû´re et de la rûˋalitûˋ. Rûˋsistance qui permet aussi ce non-achû´vement de lãimage, cette place laissûˋe û la participation / coopûˋration du spectateur. Et ûˋvidemment, le choix de la couverture (fig. 7) consacrûˋe au maûÛtre genevois du brutalisme architectural prend dans cette perspective un certain reliefãÎ

Organicitûˋ et anti-fonctionnalisme franûÏais

En matiû´re de graphisme, le goû£t franûÏais de lãorganique remonte plus loin que les paillardises libertaires des annûˋes post 68. On vient dãûˋvoquer les annûˋes 50 avec la collaboration Le Corbusier / Faucheux. On peut sans doute le rapprocher, avant-guerre, du mouvement de rejet hexagonal de la rûˋvolution typographique moderne dont parle Roger Chatelain. Rejet qui a pu se teinter longtemps du parfum nausûˋeux de la rivalitûˋ historique avec le cousin germainãÎ

Contre la rigueur typographique gûˋomûˋtrique dûˋpouillûˋe et rûˋvolutionnaire de la Neue Typographie, Francis Thibaudeau cultive lãornement fantaisiste et la luxuriance Art Nouveau û la franûÏaise justement organique. Il compose ainsi le manuel franûÏais de typographie moderne de 1924 en Auriol !

En 1930, Paul Iribe, que Maximilien Vox tient comme son maûÛtre peut soutenir que ô¨ lãarabesque [franûÏaise] est mouvante, le cube [allemand et europûˋen] est immobile. Lãarabesque est la libertûˋ, le cube est la prison. Lãarabesque cãest la gaietûˋ, le cube cãest la tristesse. Lãarabesque est fûˋconde, le cube est stûˋrile, car lãarabesque c’est une ligne vivante[ãÎ] ô£. Vox, que Fernand Baudin et Chatelain ont pu suspecter de sympathies maurrassiennes et pûˋtainistes pouvait lui aussi dûˋfendre en 1965 que ô¨ la typographie dite suisse, dans ses outrances, aura ûˋtûˋ le sursaut de la vieille hûˋrûˋsie gothique ô£ (!!).

Robert Massin, Dûˋlire û deux dãEugû´ne Ionesco, double pages intûˋrieures 18*21, Gallimard, 1966

En considûˋrant une couverture et une double-page intûˋrieure du Dûˋlire û deux dãEugû´ne Ionesco mis en forme par Massin, 18*21, en 1966 (fig. 8) et une affiche de promotion que rûˋalisa en 1952 le graphiste et typographe Roger Excoffon pour son caractû´re Mistral (fig. 9), on peut constater chez les peintres dessinateurs et autres affichistes dãaprû´s guerre (auxquels on aurait pu ajouter Marcel Jacno, Pierre Faucheux et Raymond Savignac) ce mûˆme amour pour le vivant, le jeu, la fantaisie, le lyrisme, le geste pictural et la figure de lãauteur. Ces graphistes û ma connaissance ûˋminemment moins suspects de nationalisme bûˆlant ou de germanophobie primaire que leurs aûÛnûˋs (et qui fondû´rent avec leurs homologues anglais, hollandais ou suisses lãAlliance Graphique Internationale en 1952) continuent pourtant û cultiver cette faûÏon dãexprimer un point de vue et un style en imprimant. Cette posture particuliû´re au sein de la modernitûˋ graphique.

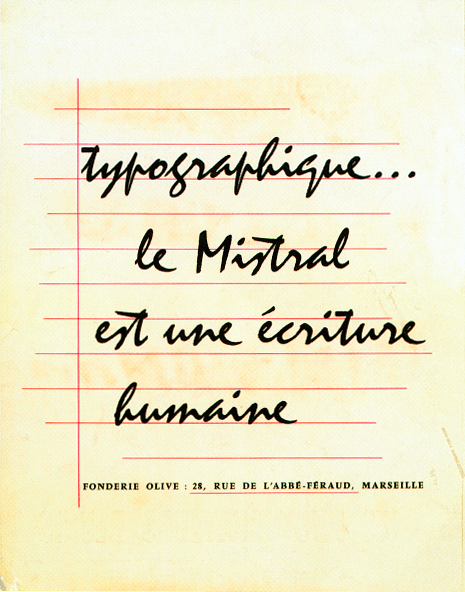

Roger Excoffon, publicitûˋ pour le caractû´re Mistral, Fonderie Olive, 1952

Dans cet essai auto-proclamûˋ de poûˋsie sonore de Massin (fig. 8), ce qui peut ûˆtre frappant, cãest le travail peut ûˆtre littûˋral mais en tous cas expressif de corporalitûˋ de la graphie. Par le redessin trû´s manuel des caractû´res personnifiant les personnages (characters en anglais) : le Garamond ital anamorphosûˋ pour la voix fûˋminine, le mûˋlange de Robur noir et de Cheltenham pour la voix masculine. Par les homothûˋties et les dûˋformations expressives et sensuelles du texte. Par la prûˋsence manifeste de la tache et du maculage organique du support.

Dans son annonce publicitaire pour le caractû´re Mistral (fig. 9), au delû du talent manifeste de Roger Excoffon pour maûÛtriser cet art dûˋlicat de la ô¨ calligraphie typographique ô£, au delû des influences manifestes de lãabstraction lyrique parisienne et de lãexpressionnisme abstrait dûˋjû new-yorkais, lãargument porte sur lãhumanitûˋ symbolique. Cãest bien encore ici la proximitûˋ dãun corps agissant qui justifie la chaleur vivante de la typographie et son potentiel fonctionnel.

Massin disait vouloir ô¨ insuffler la vie û cette chose morte quãest le livre ô£, il regrettait lãhomogûˋnûˋitûˋ jugûˋe acadûˋmique du style suisse et dûˋclarait mûˆme une ô¨ horreur du fonctionnalisme ô£ !

Marcel Duchamp, Paysage fautif, fluide sûˋminal, satin noir, 21 x 17, 1946

Cette question de lãorganicitûˋ sãinscrit donc dans un mouvement qui peut caractûˋriser un certain aspect du graphisme franûÏais en distinction du fonctionnalisme anglo-saxon. Une certaine permanence historique dans le goû£t de la lûˋgû´retûˋ (ou de la lourdeur), jusquãû la blague licencieuse et au burlesque, dans le goû£t de lãirrûˋvûˋrence et de la surcharge, et jusquãau dûˋcoratif et au maximalisme (nouveau mot compliquûˋ), dans lãattraction libidinale et conceptuelle, sensible et intellectuelle de la matiû´re organique, jusquãau Paysage fautif, 1946, fluide sûˋminal, satin noir, 21 x 17 cm de Duchamp (fig. 10) !

Et lãon peut se demander si lãorganicitûˋ ne tente pas de donner û la modernitûˋ une place pour la virulence incontrûÇlable des corps et de la matiû´re brute au sein de lãespace de la reprûˋsentation de lãimage. En pariant sur la pulsion scopique tout en proposant une alternative û lãabstraction musicale ûˋthûˋrûˋe du style international suisse, nûˋerlandais, anglais ou allemand.

Peut-ûˆtre pourrait-on voir dans cet ûˋcart culturel aussi un ûˋniû´me avatar du schisme protestant, iconoclaste, distant et rationnel des pays de la biû´re et du livre, contre un catholicisme magique latin sur fond dãimagerie et de mystû´re de lãincarnation. De verbe et de sens faits chair, capables de prendre corpsãÎ Mais cãest aussi û nuancer en considûˋrant toute cette sensibilitûˋ du monde protestant qui, de Matthias Grû¥newald, û Lovis Corinth, exposûˋ actuellement au musûˋe dãOrsay, en passant par Arnulf Rainer, Anselm Kieffer ou Georg Baselitz, mais aussi Francis Bacon, pour prendre un exemple outre-Manche, et pourquoi pas Cobra dans les pays du Nord, est aussi concernûˋe par cette question lancinante de la corporalitûˋ et de la chair de la peinture.

Lãhûˋritage de lãorganicitûˋ

On connaûÛt lãhistoire des liens et des influences qui nourrissent le microcosme trû´s parisien du graphisme franûÏais dãaujourdãhui. Peut ûˆtre pourrait-on dãailleurs, avec un peu de mauvais esprit, parler dãune nouvelle ûˋcole de Paris du graphisme, histoire de compliquer encore un peu ce vocable dûˋjû si ambigu !!

Henryk Tomaszewski fut le maûÛtre de Pierre Bernard et de Gûˋrard Paris-Clavel. Paris-Clavel fut le maûÛtre de Perrottet. Matthias Schweizer fut un des Graphistes Associûˋs fondûˋs par Perrottet, Jean-Marc Ballûˋe et Paris-Clavel. Fanette Mellier fit partie de lãAtelier Graphique de Pierre Bernard aprû´s avoir ûˋtûˋ lãûˋlû´ve et lãassistante de Pierre di Sciullo qui fonda le collectif Courage avec Perrottet en 1987 et passa briû´vement chez Grapus. Sans parler bien sû£r des fameux M/M qui mãapparaissent û bien des ûˋgards les hûˋritiers sur un mode conceptuel, retors et dandy (lui aussi issu de la tradition franûÏaise duchampienne) de lãartisticitûˋ virulente des Grapus.

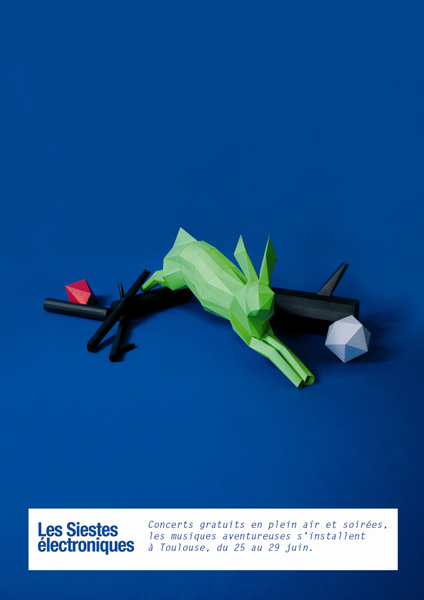

Mais au delû de cette dimension incontournable du rûˋseau corporatiste (positive aussi, en tous cas inûˋvitable), ce qui me paraûÛt rûˋunir la grande diversitûˋ de ces pratiques graphiques franûÏaises pourrait bien ûˆtre pour une part cette question organique. ûvidemment, un doute gûˋnûˋralisant mãûˋtreint et je ne voudrais pas, comme le dit Arthur Danto, que ô¨ dans cette vision panoramique, mûˆme les distinctions les plus grossiû´res [soient] trop fines pour que cela vaille la peine de les faire ô£. Mais il me semble que, mûˆme au sein des trû´s jeunes gûˋnûˋrations, cette approche peut ûˆtre en partie ûˋclairante. Ainsi, par exemple, la rûˋflexion autour de la reprûˋsentation informatique 3D devenue pratique graphique dãun Pierre Vanni peut-elle peut ûˆtre paradoxalement sãinscrire dans cette vieille lignûˋe de lãorganicitûˋ û la franûÏaise. Chez Vanni, pourtant, pas de dûˋgoulinures, pas de rûˋfûˋrences û la peinture moderne (plutûÇt dãailleurs û la peinture baroque). Et pourtant, ce qui semble lãintûˋresser peut rappeler cette ancienne auto-rûˋflexion du graphisme sur ses moyens, sa mûˋthode et son ô¨ corps ô£. Plus prûˋcisûˋment, ce quãil questionne semble ûˆtre la bipolaritûˋ disparition / restitution des corps dans la double acception de la notion digitale (û la fois symbole abstrait informationnel, ûˋquivalent arbitraire et prûˋsence sensible quãon peut capter physiquement du bout des doigts). Ses natures mortes recomposent en papier de maniû´re tangible les polygones de la reprûˋsentation virtuelle. Ils leur redonnent corpsãÎ

Pierre Vanni, Les siestes ûˋlectroniques, affiche, 2008

Pour donner un exemple en plus de celui du jeune Pierre Vanni et dãun rûˋcent flyer pour Les Siestes ûˋlectroniques (fig. 11), je choisirai deux figures ûˋminentes du graphisme dãauteur û la franûÏaise des annûˋes 90-2000 au travers dãune double page intûˋrieure de Reproduction gûˋnûˋrale, la monographie que Christophe Jacquet, dit Toffe, ûˋdita en 2003 (fig. 12) et de Witness screen / ûcran tûˋmoin, affiche 120*176, 2002, que Mathias Augustyniak et Michaû¨l Amzalag ou M/M Paris (justement) produisirent dans la sûˋrie No ghost, just a shell (fig. 13).

Christophe Jaquet di Toffe, Reproduction gûˋnûˋrale, double page intûˋrieure, 2003

Dãabord il me paraûÛt important de noter que ces deux images questionnent les limites consenties du graphisme et de lãart. Elles relû´vent de ce que jãai appelûˋ une artisticitûˋ du graphisme : son dûˋpassement ou son dûˋplacement. En cela û la fois elles sãinscrivent dans cette tradition du graphisme dãauteur û la franûÏaise et elles la dûˋpassent. Elles ne se rûˋclament plus seulement dãun hûˋritage valorisant. Elles se posent comme parties prenantes du monde de lãart et, pour les M/M notamment, du monde de la mode lui aussi si franûÏais et parisien.

La double de Reproduction Gûˋnûˋrale (fig. 12) constitue lãouverture sur la monographie presque autoproduite de Toffe et a ûˋvidemment quelque chose de programmatique. Elle met en scû´ne les rûˋcurrences du travail du graphiste Christophe Jacquet en revendiquant dans ce travail appliquûˋ ce quãil a dãautonome, sa dûˋmarche originale, ses matûˋriaux singuliers. Elle fait de diffûˋrents positionnements (dont du reste de nombreux projets refusûˋs ou prûˋparatoires) une sorte de posture.

Ensuite lãaffiche des M/M (fig. 13) sãinscrit dans un horizon de commande artistique et û bien des ûˋgards constitue une entreprise de contamination de cette sphû´re du monde de lãart. Elle propose en tous cas une collaboration sur le mûˆme niveau dãexigence et de considûˋration. On pourrait dire dãorganisation. Elle intervient presque au mûˆme titre que le film de de FranûÏois Curlet dont elle est sensûˋe assurer la promotion. Elle constitue au fond une piû´ce de plus dans lãûˋchiquier / dispositif complexe constituant lãun des ûˋpisodes de rûˋinscription / rûˋactivation du personnage de manga Ann Lee, dont Pierre Huygue et Philippe Parreno ont rachetûˋ les droits pour la soustraire û lãindustrie culturelle tûˋlûˋvisuelle. Pour lãoffrir û des potentialitûˋs de ô¨ temps retrouvûˋ ô£ dans la sphû´re artistique et sociale.

M/M Paris, Ann lee, ûcran tûˋmoin, affiche 120*176, 2002

En mûˆme temps, au delû de cette tentative de subversion des cadres ûˋtroits de la fonctionnalitûˋ centrifuge du graphisme, qui adopte dûˋjû les stigmates du conceptualisme anti-art duchampien (qui devient en quelque sorte ici un anti-graphisme ou du moins un anti-fonctionnalisme), la mise en forme de ces deux propositions renvoie aussi û tout un ûˋcheveau de rûˋfûˋrences û la peinture et û lãart modernes plutûÇt franûÏais.

Toffe (fig. 12) rejoue en les dûˋplaûÏant sur un mode provocant, forcûˋ, violent, presque obscû´ne et paradoxalement raffinûˋ, les obsessions de lãorganicitûˋ û la franûÏaise. De peinture ici strictement point ; mais de rûˋflexion sur le medium aujourdãhui largement informatique, sur le corps (û la rûˋalitûˋ augmentûˋe) et le procû´s singulier du graphisme et du graphiste ; de rûˋfûˋrences picturales et par exemple au systû´me de superposition des codes dãun Picabia ; de brutalitûˋ et de surenchû´re vitaliste beaucoup. La viande mortuaire devenue chair presque dûˋcorative propose un point de vue auto-rûˋflexif inûˋdit et outrancier sur lãimage, le graphisme et la figure de leur auteur.

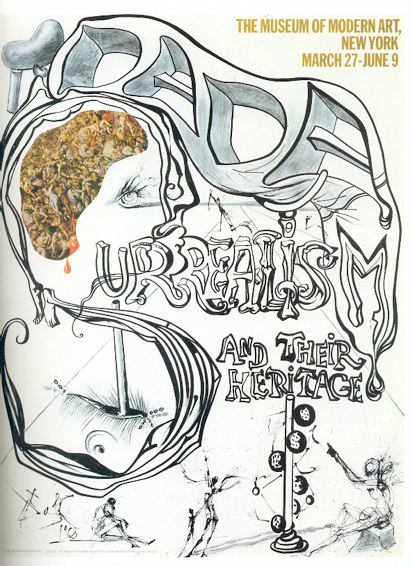

Au delû de la rûˋfûˋrence au manga via Hokusaû₤ voulue par Curlet, dans lãaffiche ûcran tûˋmoin (fig. 13), le travail manuel maniûˋrûˋ et virtuose de la typographie cheveux qui fit tant ûˋcole il y a peu, renvoie lui aussi, au delû de lãunivers de la mode (lãicûÇne coiffure) et de la rûˋfûˋrence organique manifeste, û tout un pan du modernisme plus ou moins parisien comme le montre le rapprochement dãune affiche de Salvador Dali pour une exposition dadaû₤ste et surrûˋaliste au Museum of Modern Art de New York de 1968, 81,5*62 (fig. 14)ãÎ

Salvador Dali, Exposition dadaû₤ste surrûˋaliste, Moma, affiche, 1968

Organicitûˋ et rûˋvolution conceptuelle

Parler aujourdãhui de cette question de lãorganicitûˋ dans un espace dûˋdiûˋ û lãactualitûˋ graphique peut paraûÛtre un peu anachronique ou dûˋplacûˋ.

Pierre Bernard vient dãûˆtre rûˋcemment reconnu û Amsterdam par le prestigieux prix Erasmus (2006), curieusement seul. Je dis curieusement seul parce que, malgrûˋ lãintûˋrûˆt ûˋvident du travail graphique, pûˋdagogique, mûˋdiatique et thûˋorique de Pierre Bernard, cette reconnaissance consacre en quelque sorte la place et lãinfluence dûˋcisive du collectif Grapus dans lãhistoire du graphisme europûˋen. Mais, comme toute consûˋcration, cette distinction relû´ve aussi dãune sorte dãaboutissement qui sonne comme un tocsin, en tous cas un changement dãûˋpoque.

On peut retrouver dans notre approche de lãorganicitûˋ les ûˋchos modernistes de lãesthûˋtique participative dãun Thûˋodor Adorno, dãun Umberto Eco ou lãinfluence des grands principes de lãanalyse que fait Clûˋment Greenberg de la peinture moderne : ô¨ objectivitûˋ matûˋrielle, spûˋcificitûˋ du mûˋdium, primat du visuel et autonomie ô£. Et ce qui peut ûˆtre aussi compris comme une fûˋtichisation poûˋtico-transcendentale de la matiû´re peut avoir quelque chose dãun peu obsolû´te, aujourdãhui, û lãheure ou la vogue pour le graphisme conceptuel remet sur le devant de la scû´ne lãentreprise de dûˋmatûˋrialisation que fut pour beaucoup lãart conceptuel et minimal.

En effet, au delû du dessin / dessein de Lûˋonard de Vinci et de sa peinture en tant que ô¨ cosa mentale ô£, pour Lucy Lippard ou Peter Osborne, lãapproche conceptuelle de lãimage et de lãart a eu, autour des annûˋes 1960, quelque chose dãune volontûˋ de refus de la rûˋfûˋrence matûˋrialiste û la planûˋitûˋ et au au mûˋdium chû´re û la doxa moderniste de Greenberg. Pour Jack Burnham ô¨ le mûˋdium idûˋal de lãart conceptuel est la tûˋlûˋpathie ô£ ! Et mûˆme si lãon peut voir dans tout un pan de lãart de ces mûˆmes annûˋes 60, 70, une entreprise de rûˋûˋvaluation artistique de la place du corps (le body art, lãactionisme viennois, Gina Pane et ses scarifications, Chris Burden et son auto-flingageãÎ), il sãagissait dãune corporalitûˋ dûˋrangeante traitûˋe sur le mode intellectuel et anti-pictural de la performance, du dûˋpassement de la reprûˋsentation dans la substance de lãaction, bref du performatif conceptuel.

Stefan Sagmeister, affiche exposition Fait main, Chaumont, 2005

Peut ûˆtre que cette vieille organicitûˋ peut paraûÛtre aujourdãhui un tantinet rûˋactionnaire et lãon peut voir dans lãaffiche que fit Stefan Sagmeister pour son exposition monographique Fait main (fig. 15), en 2005, û Chaumont, pas mal de sarcasme distanciûˋ, amusûˋ et distinguûˋ. En paraphrasant un peu Danto, on pourrait dire que lãûˆtre de lãart et du graphisme consiste pour beaucoup en un questionnement de son ûˆtre fonctionnant souvent par un systû´me de refus et dãopposition, par un meurtre des pû´res. Et il semble quãeffectivement le balancier souffle le froid et le chaud en passant rûˋguliû´rement (et parfois mûˆme en mûˆme temps), depuis quelque temps, de lãordre symbolique dont parle Jacques Lacan, froid, arbitraire, intellectuel, virtuel et culturel û lãordre analogique, confusionnel, primaire et corporel du signal, de lãindice et de lãicûÇne2 .

Ainsi les vagues graphiques numûˋriques, manuelles, conceptuelles, formalistes (que de mots compliquûˋs !) se sont-elles relayûˋes depuis les annûˋes 70. Mais elles se sont aussi superposûˋes, au moins en partie agrûˋgûˋes et ont sûˋdimentûˋ. Ainsi le retour û la dûˋmatûˋrialisation abstraite dãun fonctionnalisme formaliste anglo-saxon rûˋactualisûˋ en appelle-t-il û la figure de lãauteur, û une distance parfois amusûˋe ou burlesque et emprunte-t-il aux procûˋdures et aux stratûˋgies du monde de lãart contemporain. Ainsi cette ancienne-nouvelle vague rappelle-t-elle au moins par effet de miroir que le graphisme fonctionnaliste historique, û dûˋfaut de sãimmerger dans la violence premiû´re et impudique de la substance, fut ûˋgalement une affaire dãauteurs, mais ce sera lãoccasion, peut ûˆtre, dãun prochain focus3ãÎ

- Collaborateur de Grapus, le fameux collectif graphique tonitruant et engagûˋ politiquement qui rûˋveilla le graphisme franûÏais dans les annûˋes 70, il crûˋa avec lãun de ses co-fondateurs, lãaujourdãhui trop sous-estimûˋ Gûˋrard Paris Clavel, Les Graphistes Associûˋs. Aujourdãhui co-directeur du Festival International de lãAffiche de Chaumont avec lãautre fondateur de Grapus, Pierre Bernard, il poursuit des coopûˋrations graphiques ponctuelles avec de jeunes graphistes comme Matthias Schweizer, ancien Graphistes aujourdãhui dissociûˋs et une collaboration suivie avec Anette Lenz, elle aussi ancienne de Grapus. Bref, il est devenu une sorte de figure centrale et emblûˋmatique du graphisme franûÏais ô¨ dãauteur ô£ et ô¨ dãutilitûˋ publique ô£ pour reprendre le discours de Pierre Bernard. [↩]

- Le signal est un genre de signe exploitant le processus comportemental stimulus-rûˋponse. Cãest un genre de rûˋflexe conditionnûˋ comme le rouge du feu qui nous indique instantanûˋment et presque sans dûˋcodage û freiner.

Dans lãindice, la relation du signe û lãobjet est une relation de consubstantialitûˋ, de contiguû₤tûˋ, de cause û effet ou de synecdoque (la partie pour le tout). Le ciel dãorage est un indice du danger û venir. Un bouton sur le nez est pour le mûˋdecin lãindice dãune maladie.

Avec les signaux et les indices, on est dans une sorte dãenfance du signe selon le terme de Daniel Bougnoux. Ces signes signifient de faûÏon presque directe, prûˋconceptuelle, quasiment sans code. Le signe ne reprûˋsente pas lãobjet, il le prûˋsente, le manifeste. Signe et objet font corps. Ils fusionnent dans cet espace transitionnel qui qualifie, selon le psychanalyste Donald Winnicot, la premiû´re relation de la mû´re et de son enfant. Ils se confondent dans lãordre primaire qui dûˋfinit, selon Freud, le monde indistinct, inarticulûˋ, du rûˆve et de lãinconscient.

LãicûÇne dûˋfinit une nouvelle catûˋgorie de signe qui entretient avec son objet une relation dãanalogie, de ressemblance au sens large. LãicûÇne concerne massivement une image dãabord pensûˋe û lãimage de quelque chose.

Les symboles sont des signes qui nãentretiennent plus aucune liaison causale ou analogique avec les objets quãils dûˋcrivent, comme les signes linguistiques, numûˋriques, digitaux. Le principe de rûˋalitûˋ adulte fonde lãordre symbolique, lãordre de la rûˋalitûˋ, organisûˋe selon des rû´gles et des lois. [↩] - Cet article est originellement apparu dans la catûˋgorie Focus du blog pûˋdagogique 2 ou 3 choses que je sais dãelleãÎ la typographie [↩]

Bonjour,

je salue cette filiation « d’organicistes » et autres « soi-mûˆme-intervensionistes », mais tout de mûˆme, l’organe Henryk Tomaszewski du se retourner dans sa tombe car vous avez omis Michel Quarez, son plus pur fils spirituel!

Voilû la chose rûˋparûˋe!

Boris.

Hypertexte nô¯2 s’intûˋresse aux « principes de plaisir, principes de rûˋalitûˋ » = je voudrai publier ce texte (je n’ajoute pas d’adjectifs pour faire simple, mais je pourrais vous en donner plusieurs par tûˋlûˋphone).

CûÇtûˋ dûˋlai, ûÏa brû£le, vous ûˆtes joignables ces jours-ci ?