En minorant les notions d’harmonie et de rythme, relatives Ă sa conception classique, la musique1 se dĂ©finit aujourd’hui comme l’art de combiner les sons et les silences au cours du temps. Cette « pratique cachĂ©e de l’arithmĂ©tique »2 , peut aussi ĂŞtre d’un point de vue thĂ©orique assimilable Ă une science, bien que ce soit prĂ©cisĂ©ment l’acoustique ou encore la musicologie qui en assurent l’étude. Enfin, elle partage avec le langage des traits humains innĂ©s et universels3. Presque toutes les cultures produisent de la musique et y sont sensibles. Mais surtout, comme une langue, elle dispose de systèmes d’écriture qui prĂ©sentent des combinaisons de signes Ă caractère duratif au travers de supports visuels et spatiaux.

Les présupposés premiers signes d’ordre prescriptif font que l’écriture de la musique occidentale n’a jamais cessé d’évoluer depuis près de trois millénaires. Afin de mieux comprendre les pratiques actuelles de notation, il est important de connaître ses origines et les grandes étapes de son histoire. Entre autres, l’ouvrage de Jean Yves Bosseur ; Du son au signe4, synthétise parfaitement les mutations successives qui ont permis d’aboutir à la partition.

Un rapide historique de la musique écrite laisse entrevoir des bases très anciennes. La première trace de notation musicale connue apparaît vers 900 av. J.-C. sur une tablette babylonienne. Née de l’écriture même, elle lui emprunte pour la désignation des notes les lettres alphabétiques et accents grammaticaux5. Plus tard en Grèce en 600 av. J.-C., l’usage de l’ordre alphabétique intervient pour désigner la succession des notes selon leur hauteur. L’Occident chrétien reprend ce procédé au IXe siècle, mais seules les sept premières lettres de l’alphabet sont utilisées, répétées ensuite dans une graphie qui diffère selon l’octave.

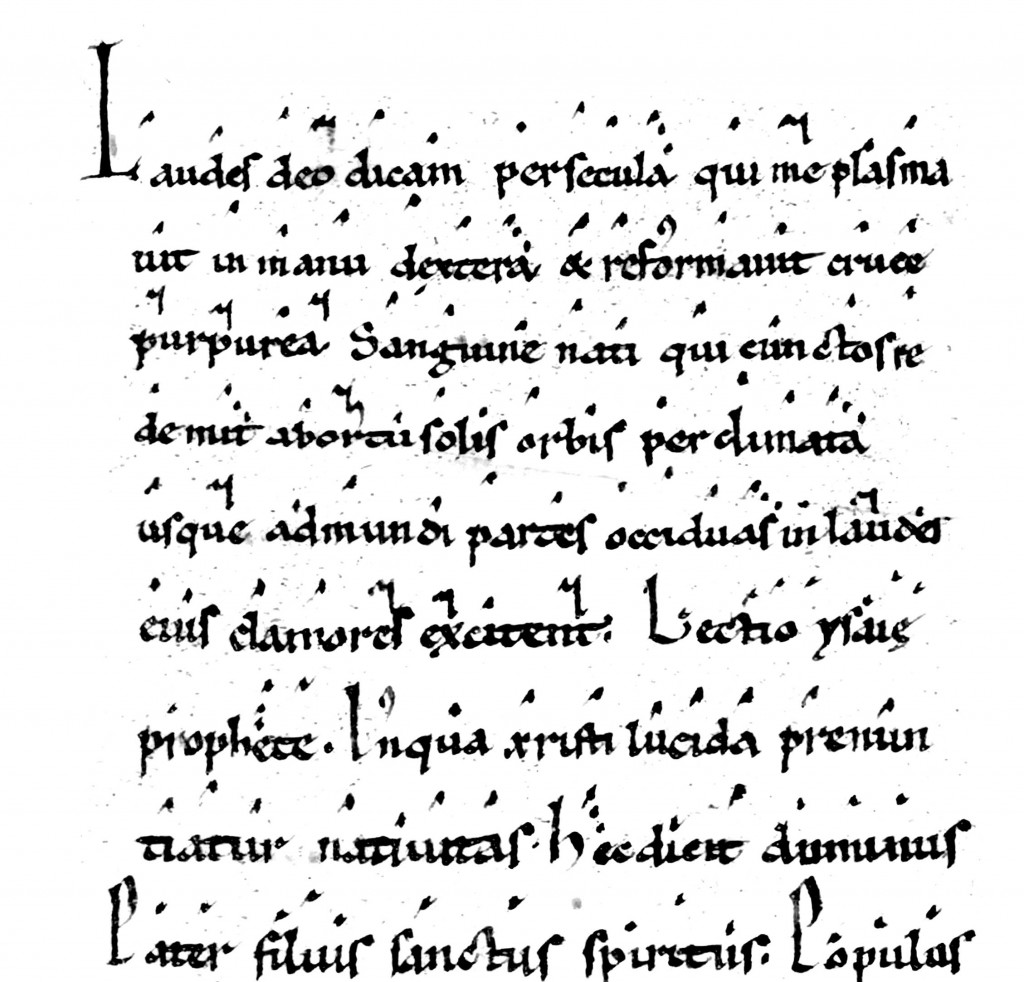

L’homme occidental ressent tardivement la nécessité de noter la musique qui sert d’abord à la pratique du culte. La notation de la voix chantée sous forme de neumes (du grec neuma: signe, geste) qu’il invente au IXe siècle présente des traits écrits d’un mouvement de plume qui suit le mouvement de la voix et l’oriente.

Virga: Le mouvement de plume oriente la hauteur de la voix dans la notation neumatique ici franco-messine sans lignes du XIIe siècle.

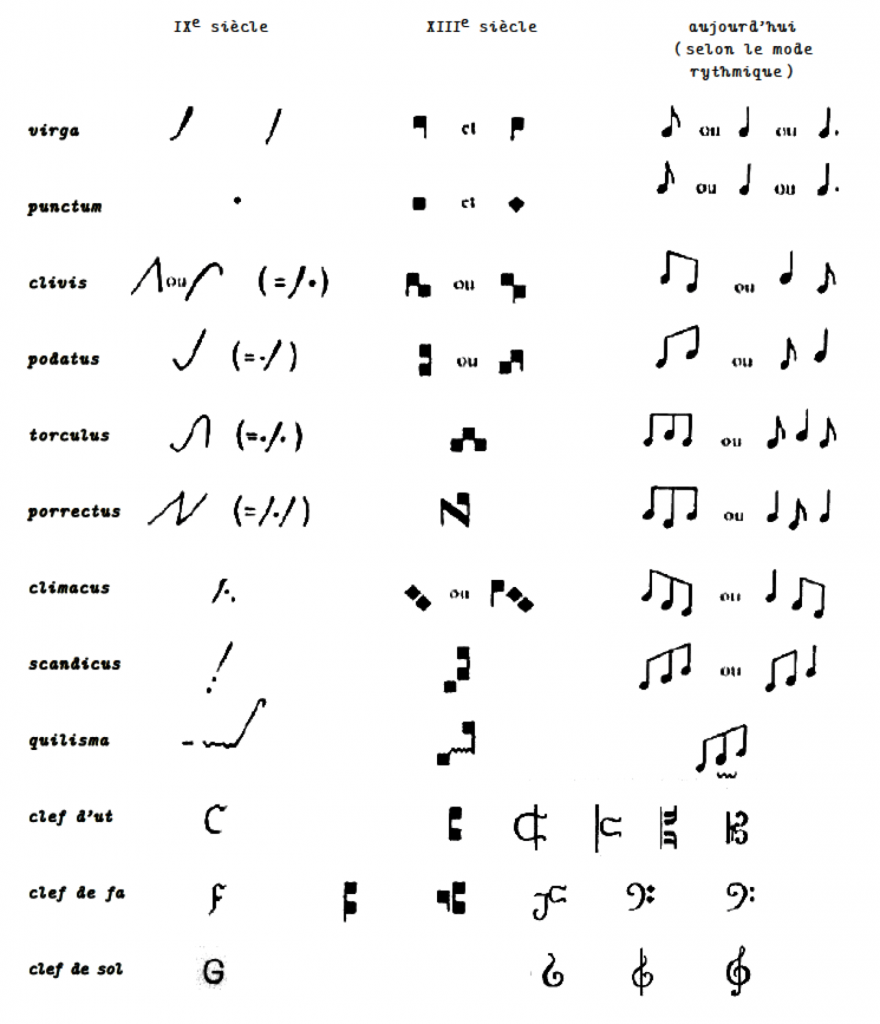

Là encore, la notation s’élabore en miroir de l’écriture. Les deux signes fondamentaux de la notation neumatique sont la virga: un son plus aigu que le précédent et le punctum: un son plus grave que le précédent. Groupés par deux ou trois, ces signes servent à former tous les autres. Le Moyen Âge se préoccupe peu de noter la musique instrumentale sous une forme particulière: il connaît le concert instrumental, mais les instruments jouent ce qui est avant tout une fidèle transcription de la musique vocale. L’écriture neumatique, de son côté, ne cesse d’évoluer. Une révolution intervient avec l’invention de la portée, système de lignes où les notes prennent place, de façon à figurer leur hauteur.

Le rapport du point à la ligne de la portée définit clairement la hauteur des notes dans cet extrait du Manuscrit de Saint-Martial de Limoges du XIIe siècle

C’est sous l’impulsion de Guido d’Arezzo (992 – 1050), bĂ©nĂ©dictin et thĂ©oricien musical italien du XIe siècle que l’on va tracer quatre lignes, de sorte que chaque ligne et chaque interligne dĂ©finisse un son prĂ©cis. Les lettres placĂ©es en dĂ©but de ligne donnent la tonalitĂ© de celle-ci, et c’est la dĂ©formation de ces lettres en symboles qui donnera naissance aux clĂ©s. Les syllabes de la solmisation solfĂ©gique ut, rĂ©, mi, fa, sol, et la sont aussi mises en place6.

L’évolution du dessin des signes musicaux révèle des modifications importantes depuis les glyphes originaux, notamment pour les clefs d’Ut, Fa et Sol, déscendantes des lettres de l’alphabet C, F et G.

Dès la fin du XIe siècle, la technique d’écriture va de plus en plus guider les changements dans l’histoire de la notation musicale. La calligraphie, la gravure, l’imprimerie jusqu’à la typographie vont avoir un impact décisif sur ses dernières évolutions. Au XIIe siècle, l’usage de la plume d’oie, qui remplace le roseau taillé, transforme le punctum des neumes en un carré noir. Cette notation carrée, avec la portée munie de ses clefs, se retrouve dans ses principes jusqu’à aujourd’hui. L’accent verbal et la forme mélodique imposent l’allongement ou l’accentuation de certaines notes. Les barres de mesure servent à mettre les phrases en valeur et les accents toniques suivent les accents rythmiques du texte, analogues aux «pieds» de la métrique classique latine.

Dès le XIIIe siècle, on distingue la nouvelle « musica mensurabilis », qui alterne des temps longs et des temps brefs de la musica plana. Afin de préciser les longueurs, on attribue aux différentes ligatures des valeurs rythmiques longues ou brèves.

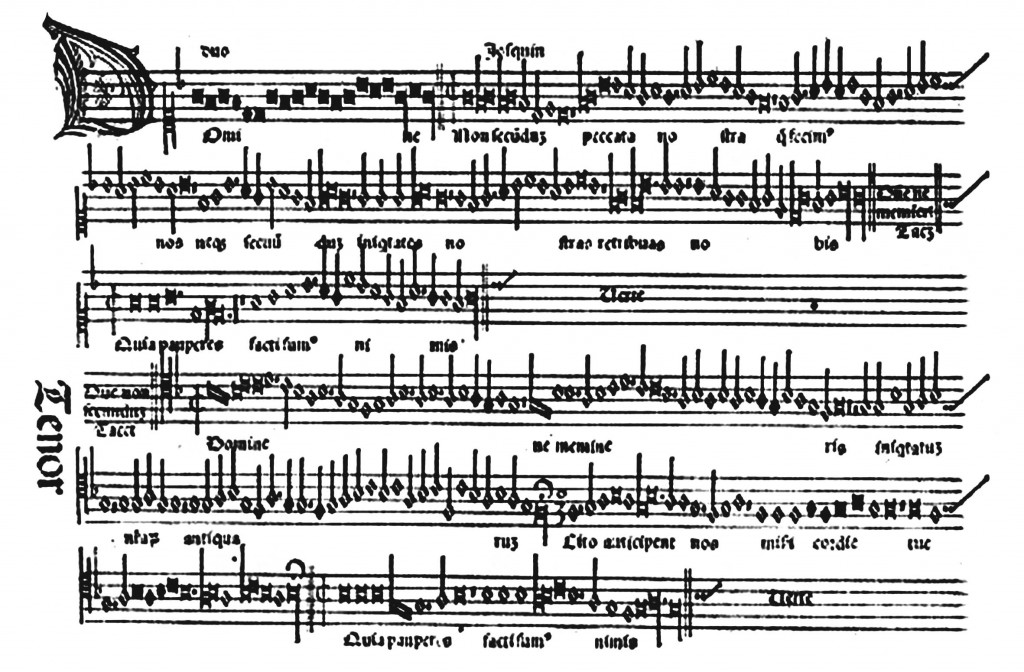

Les premières notes imprimées de la notation carrée dite « romaine » ( car employée pour le chant grégorien, liturgie officielle de l’Église catholique de rite romain ) de la fin du XVe siècle encrent beaucoup le papier.

Au XVe siècle le papier remplace le parchemin. Les notes noires et compactes, dont l’encre traverse trop facilement la feuille, sont simplifiées par les imprimeurs pour devenir les losanges blancs. La première impression typographique complète de partition sans ajout manuscrit a lieu en 1501. Le typographe Ottaviano Petrucci (1466-1539) se sert de caractères mobiles en bois (dont il sculpte lui-même les signes) pour imprimer son Harmonice musices odhecaton: il imprime d’abord les lignes de portée puis le texte et les clefs et enfin les notes. Le parchemin est alors pressé contre les caractères encrés, à l’aide d’une presse.

Ottaviano Pretucci imprime

à Venise, et dès le début du XVIe siècle, ses partitions en trois passages successifs : d’abord les lignes, puis le texte et enfin les notes et les clefs

Le XVIe siècle enfin, sous l’influence des graveurs, confrontés à des problèmes de superposition de losanges pour l’écriture des accords, donne naissance à la notation ronde encore d’actualité. Les progrès en matière de poinçon en métal permettent une finesse que la typographie de l’époque ne permet pas.

La plus ancienne gravure sur metal, est un recueil de Canzonetti appelé Diletto Spirituale et est édité à Rome par Simone Verovio en 1586. Elle reproduit la calligraphie manuscrite de l’auteur sur une plaque de cuivre, comme s’il s’agissait encore d’un dessin travaillé au burin

En 1673, la syllabe ut, est jugée peu euphonique, peu harmonieuse, par l’Italien Giovanni Bononcini (1670-1747), et elle se voit remplacée par la syllabe do, en référence au nom du compositeur italien Giovanni Battista Doni (1593-1647). C’est un siècle plus tard que les deux lettres acrostiches du dernier vers de l’hymne de Paul Diacre, Sancte Iohannes, définissent la syllabe de la septième note de la gamme: si, grâce au moine français Anselme de Flandres.

La technique façonne l’écriture de la musique jusqu’au XVIIe siècle, mais des nombreuses étapes de son évolution technique, aucune ne laisse transparaître la raison de son apparition. C’est en réalité à des origines autoritaires et divines que les premières notes doivent leur naissance. Au travers de son article «L’histoire paradoxale de la notation musicale7», Olivier Culin ne situe pas les motivations de l’écriture de la musique dans l’archive ou l’interprétation d’une mémoire, comme il serait légitime de le penser. L’objet se rapprochant le plus de la partition contemporaine trouve ses origines au Moyen Âge. Le manuscrit musical constitue à cette époque une étape ultérieure à la pratique qu’il renferme précieusement. Aucun manuscrit n’est noté pour être ensuite lu et interprété. Le parchemin est rare et cher dans une société médiévale de tradition orale. La notation n’y est pas la condition de l’apprentissage ni de la pratique d’un répertoire et n’est pas antérieure au fait musical lui-même. À cette époque, la musique, sacrée ou profane, se pratique en contexte rituel. Christelle Chaillou et Olivier Cullin analysent les relations de « la mémoire et la musique au Moyen Âge8 »:

L’apprentissage oral et par cœur (viva voce) assure la transmission orale et la pérennité de la tradition des répertoires: la pratique quotidienne du chant au choeur et l’exercice hebdomadaire de la mémorisation des textes (recordatio) se tiennent au monastère. Dans un contexte de tradition orale, l’apprentissage de la musique commence par savoir lire le texte sacré et le prononcer sans fautes. La première des musiques, la musique «naturelle», est celle du texte, de sa structure et de ses accents et cela établit une constante du savoir musical, sans cesse rappelée tout au long du Moyen Âge.

À la lecture (lectio), s’ajoute le chant des psaumes et des hymnes (modulatio davitica). Il revient alors au chantre (cantor) d’enseigner aux élèves la façon de poser la voix sans les faire entrer dans les contours complexes de la théorie musicale; le maître indiquant plusieurs fois la mélodie que les enfants se répètent ensuite. Une des premières graphies musicales, les neumes, place des signes au-dessus des paroles des compositions sacrées dans les manuscrits carolingiens, dès la fin du VIIIe siècle. À chaque neume est associée une syllabe du texte sacré. Il donnait une indication sur la façon de chanter cette syllabe (intensité ou hauteur de la note par rapport à la précédente). Cette notation est cependant localisée: chaque région avait ses propres modes d’écriture. Au total, une bonne quinzaine de codes aux multiples variations locales coexistaient. Il est alors évident que la fonction première de l’écriture neumatique n’est donc pas de diffuser le répertoire liturgique chanté: les codes étaient très nombreux, variés et limités à des aires géographiques spécifiques.

Les signes de l’écriture neumatique possédaient leurs propres variantes géographiques allant de la contraction à la rotation des glyphes.

La raison est plus simple: comme la parole de Dieu est fixée dans l’écriture et le Livre, qui lui confèrent son autorité aux yeux des hommes, alors la musique de Dieu se doit d’être fixée par l’écriture, pour inscrire son autorité9.

Si l’écriture de la musique semble maintenant évidente, pourquoi la lire? Les neumes ne se comprennent que par rapport à la parole proférée en contexte rituel: en figurant la parole sacrée, on la médite plus encore. Le chant est justement ce moment dans la liturgie où la parole sacrée prend toute son importance par la profération. C’est dans ce contexte que la figuration par l’écrit du texte sacré comporte une fonction «  magique  », car elle donne précisément à voir l’autorité divine. À l’image de l’exercice de lecture des textes sacrés (lectio divina), l’écriture en neumes des mélodies revêt le caractère d’une méditation au sens où la lecture est intimement liée à l’écoute selon l’historien Dominique Leclercq:

La meditatio consiste à s’appliquer avec attention à cet exercice de mémoire totale; elle est donc inséparable de la lectio. C’est elle qui, pour ainsi dire, inscrit le texte sacré dans le corps et l’esprit. Au Moyen Âge, comme dans l’Antiquité, on lit, normalement non comme aujourd’hui, principalement avec ses yeux, mais avec ses lèvres, en prononçant ce qu’on voit, en le parlant, et avec ses oreilles, en écoutant les paroles qu’on prononce. On se livre à une véritable lecture acoustique: legere ( lire ) signifie en même temps au-dire (entendre)10.

Écrire la musique est donc une possibilité d’offrir une lecture méditée de la parole de Dieu où le neume, et plus tard la note, rappelle une vox, un son, comme la lettre. Cette origine rituelle de l’écriture musicale amène progressivement l’idée qu’une partition peut représenter vraiment la musique, qu’une image peut fixer en des traits conventionnels une mélodie jouée. C’est là que réside la spécificité de la notation musicale. Le code d’écriture analyse un son et le code devient général, uniforme et normatif. En liant le signe d’écriture à une valeur rythmique abstraite sur une durée quantifiée, le Moyen Âge achève les bases de la notation qui constitue la genèse médiévale de notre notation actuelle: des figures de notes dans des durées et des hauteurs qui leur sont attribuées puis disposées dans un agencement à lire d’abord, à entendre ensuite. Ce processus, assez complexe, moins intuitif que la lecture classique, possède un nom assez révélateur de ce que qu’est la pratique de la lecture musicale: c’est le déchiffrage.

Les fonctions de l’écriture vont elles aussi subir des mutations progressives. C’est au XIXe siècle que la notation évolue dans sa fonction même: parallèlement à la transformation du statut social du compositeur, qui voit l’émergence et la reconnaissance de la propriété artistique, l’écriture devient le moyen de communiquer une composition personnelle qui doit être reproduite sans altération.11

Le nombre des signes destinés à l’interprète augmente: la partition devient un objet fini, plus qu’une trace ou un aide-mémoire, elle est un moyen de reproduction fidèle à son auteur. Un changement d’attitude intervient au milieu du XXe siècle. L’usure du système traditionnel, l’extension considérable du matériau sonore, mais surtout, les bouleversements dus à l’électronique changent les rapports de l’homme à l’écrit musical. La musique peut être engendrée, produite et reproduite sans le support écrit. Désormais, le compositeur crée des signes qui s’apparentent à un langage personnel et augmente ou remplace la partition traditionnelle au profit de notations graphiques où il sollicite toutes les ressources créatives de l’interprète.

Fait assez étonnant, l’évolution de la pratique en musique parvient à changer la signification première d’un mot, jusqu’à l’acceptation de son contraire. L’Académie française rappelle que, le terme de partition, au XIIe siècle, particion, du latin du latin partitio, est utilisé au sens de participation12. Le XIVe siècle lui admet la division, séparation, par exemple, le fractionnement d’un territoire. Au XVIIe siècle, les premiers écrits musicaux se formalisent. Avec l’influence de l’italien partizione, le terme «partition» acquière un nouveau sens. Il désigne la réunion, en un cahier ou un recueil, des différentes parties vocales ou instrumentales d’une composition musicale, notées sur des portées séparées et placées les unes au-dessus des autres. Un fort rapport à l’objet, qui entre en résonnance avec sa forme et qui découle indirectement de la pratique de la reliure.

De sa forme la plus classique jusqu’à son écriture graphique contemporaine, la partition présente pourtant des limites qui engendrent un paradoxe inattendu. Une première limite technique, tient dans ce qu’elle n’assure pas totalement: l’interprétation, essence même de la musique. Le système sur lequel nous vivons encore pour l’essentiel, figé entre 1650 et 1750, est suffisamment précis pour noter la polyphonie vocale ou instrumentale, mais il se soucie peu de fournir des indications sur les nuances, le tempo, la dynamique ou le phrasé. Face à des partitions vieilles de plusieurs siècles, le lecteur contemporain est alors confronté à une liberté dont il ne sait parfois trop que faire. Les signes de nuances, les indications de tempo qui, parce qu’ils relèvent de l’appréciation et du goût, ne sont absolument pas réductibles ou quantifiables d’une interprétation à l’autre. Par exemple, comment est-il possible de formuler d’une manière objective ce que signifie précisément allegro ma non troppo (vite mais pas trop)? Comment retranscrire sur le papier de façon objective le groove d’un basse-batterie? Cela se révèle bien sûr impossible.

Un autre inconvénient de cette écriture provient de son caractère universel et codifié. De par sa graphie objective, elle met en place des codes forts et immuables. Mais surtout, il faut avoir des bases de solfège pour l’appréhender. Ainsi, elle se trouve être bien plus pratique à employer pour certains instruments classiques, et pour certains objets communs13 .

Il est en enfin difficile, ou impossible, d’écrire les musiques électroacoustiques, ou même certaines musiques actuelles14, avec le système d’écriture conventionnel. Une grande partie du répertoire de la musique contemporaine est ainsi constituée de pièces dont la démarche concrète de va-et-vient entre faire et entendre est désormais centrale au cours du processus de leur création. Il n’est pas toujours possible de noter certains aspects théorisés des phénomènes, mais il est possible de se tourner vers des moyens matériels et humains de produire les phénomènes. Autrement dit, l’option est celle de l’écriture de partitions graphiques ou de tablatures qui indiquent les manières de générer des sons et la musique. Les conséquences lacunaires du système partition font donc naître un paradoxe évident. L’écriture de la musique s’est progressivement affranchie de la mémoire du mouvement musical, au profit d’un outil prescriptif et normatif puissant. Mais la notation musicale ne parvient toujours pas à traduire en signes écrits, et même avec le secours de nuances diverses, ce qui fait la particularité de la musique: l’interprétation.

Les subtilités de l’interprétation vivante ne peuvent pas s’écrire car on ne peut traduire dans la matière et la durée, figer dans les limites de l’écriture ce qui est, par définition, immatériel et fugitif. C’est là tout le paradoxe15 de l’histoire de la notation musicale: la partition prétend encoder tout événement musical, mais manque l’essentiel de ce qui fait la musique.

Si la partition se veut objective et complète, elle n’en demeure pas moins complexe et lacunaire. Il n’est pas étonnant de voir émerger au cours de l’histoire des modes d’écritures qui s’en émancipent.

- Ces exemples de composantes classiques ne sont plus prĂ©pondĂ©rants aujourd’hui, notamment dans la musique contemporaine ou le jazz, motivĂ©s par des prĂ©occupations diffĂ©rentes, comme le travail de la dissonance, la sortie du système tonal ou encore de l’arythmie, pour ne citer que les plus Ă©videntes. De la musique, l’acadĂ©mie française donne tout d’abord une première dĂ©finition qui dĂ©signe, au XIIe siècle, par l’intermĂ©diaire du latin musica, du grec mousikĂŞ (tekhnĂŞ), tous les arts auxquels prĂ©sidaient les Muses, puis, plus spĂ©cialement, la musique. De l’art de composer une mĂ©lodie selon une harmonie et un rythme, mais demeurant Ă©galement l’ensemble de la production de cet art comme une succession de sons mesurĂ©s et rythmĂ©s selon certaines règles. HĂ©lène Carrère d’Encausse, Maurice Druon, secrĂ©taires de l’AcadĂ©mie française, Dictionnaire, Neuvième Ă©dition, Imprimerie nationale/Fayard, 1992, atilf.fr/academie9.html [↩]

-  «La musique est une pratique cachĂ©e de l’arithmĂ©tique, l’esprit n’ayant pas conscience qu’il compte. », Ă©crit le philosophe et mathĂ©maticien Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) dans Epistolae ad diversos, Leipzig,1734. [↩]

- Au-delĂ du constat que l’organisation et la combinaison des notes reflĂ©teraient des traits dits naturels, respectant les lois de l’acoustique et de la physiologie du système auditif humain, Barbara Tillmann explique dans son article La musique, un langage universel in Pour la Science,n° 373, novembre 2008, p.124 -131) qu’il n’y a pas de gamme universelle. Il existe en rĂ©alitĂ© des invariants musicaux, des structures musicales communes Ă presque toutes les cultures, comme les accords ou les mĂ©lodies. Quelle que soit leur tonalitĂ©, ils se construisent selon l’association ou succession de composants rĂ©currents de diffĂ©rentes natures: des notes plus ou moins hautes, qui se rĂ©fĂ©rent les unes aux autres, selon un rythme, un peu comme la façon d’agencer dans une phrase des Ă©lĂ©ments selon une grammaire, une conjugaison, une syntaxe, dont les règles du solfège serait un Ă©quivalent possible. [↩]

- Jean-Yves Bosseur, Du son au signe, Ă©ditions alternatives, collection Ă©critures, Paris, 2005, pp.14-66. [↩]

- Jusqu’au dĂ©but du XXe siècle, il Ă©tait admis que les Grecs Ă©taient les inventeurs de la notation musicale. Cependant, en 1915, le palĂ©ographe Allemand Ebeling (1886 – 1955) se penche sur des signes cunĂ©iformes d’une tablette babylonienne rĂ©sistant Ă toute tentative d’explication. Il en dĂ©duit qu’ils forment en rĂ©alitĂ© des prescriptions d’ordre musical. Il en va de mĂŞme dans le cas d’un alphabet aramĂ©en primitif oĂą un ensemble de lettres pourraient ĂŞtre en relation avec les cordes d’une harpe utilisĂ©e Ă cette Ă©poque en Egypte et en Asie. [↩]

- Elles correspondent aux dĂ©buts d’hĂ©mistiche des trois premiers vers d’un hymne Ă saint Jean-Baptiste Ă©crite au XIe siècle par Paul Diacre (720-799) et remplacent les sept premières lettres de l’alphabet jusque-lĂ employĂ©es pour dĂ©nommer les notes: UT queant laxis | REsonare fibris | MIra gestorum | FAmuli tuorum | SOLve polluti | LAbii reatum | Sancte Iohannes. Une traduction possible pourrait ĂŞtre: «Pour que puissent rĂ©sonner sur les cordes dĂ©tendues de nos lèvres les merveilles de tes actions, enlève le pĂ©chĂ© de ton impur serviteur, Ă´ Saint Jean» [↩]

- Olivier Cullin, « L’histoire paradoxale de la notation musicale », Sciences humaines, Entre image et Ă©criture: La dĂ©couverte des systèmes graphiques, Grands Dossiers N°11 aoĂ»t, 2008.  [↩]

- Olivier Cullin, Christelle Chaillou, La mĂ©moire et la musique au Moyen Ă‚ge, in: Cahiers de civilisation mĂ©diĂ©vale. 49e annĂ©e (n°194), avril-juin 2006. La mĂ©diĂ©vistique au XXe siècle. [Bilan et perspectives.] pp. 142-161. [↩]

- Il faut souligner ici qu’à cette Ă©poque, JĂ©sus-Christ est toujours reprĂ©sentĂ© avec le Livre dans sa main gauche. [↩]

- Dominique Leclercq, L’Amour des lettres et le dĂ©sir de Dieu: initiation aux auteurs monastique du Moyen Ă‚ge, Paris, Éditions Cerf, 1990, pp.44-46. [↩]

-  Annie Berthier et Anne Zali, L’Aventure des Ă©critures. Naissances, Paris, BnF, 1997 [↩]

- HĂ©lène Carrère d’Encausse et Maurice Druon, secrĂ©taires de l’AcadĂ©mie française, Dictionnaire, Neuvième Ă©dition, Paris, Imprimerie nationale / Fayard, 1992, atilf.fr/academie9.html [↩]

- Par exemple, une mĂ©lodie pour un instrument monophonique est on ne peut plus aisĂ©e, ou encore les deux mains d’un morceau classique pour le piano, tandis que l’écriture d’accords pour la guitare n’est vraiment pas la mĂ©thode de lecture la plus commode Ă lire rapidement. [↩]

-  Tout un pan de la musique actuelle, de la pop au hip hop, pour ne citer qu’eux, s’affranchissent des instruments traditionnels et ne peuvent s’écrire au travers d’une partition car leur exĂ©cution ne s’y prĂŞte pas, comme pour la technique du scratching par exemple. [↩]

-  Paradoxe mais aussi la richesse puisque chacun peut «interprĂ©ter» une pièce sonore. La froideur de ton de tel chef d’orchestre s’oppose Ă la force chaleureuse d’un autre. Ainsi une pièce, dans son mode d’interprĂ©tation, devient variable quand bien mĂŞme sa façon d’être rĂ©digĂ©e reste identique. [↩]