Une famille û Noû¨l, banque dãimages Rex, 2009.

En 2010, comme chaque annûˋe depuis 1994, le 21e festival international de lãaffiche et du graphisme de Chaumont organisait un concours dãaffiches ouvert aux ûˋtudiants, visant û rûˋcompenser la rûˋponse la plus pertinente û une problûˋmatique particuliû´re1 . Cette 21e ûˋdition ûˋtait cependant marquûˋe par des circonstances exceptionnelles, la direction artistique du festival, assurûˋe depuis de nombreuses annûˋes par les anciens membres de Grapus cûˋdant la place au directeur de la revue ûtapes, ûtienne Hervy. On devinait alors derriû´re ce changement de tûˆte(s) la progressive ouverture û des formes contemporaines de graphisme, dãun festival ayant historiquement envisagûˋ lãaffiche comme support de prûˋdilection. Le projet du Centre international du graphisme, chargûˋ de missions trû´s diverses ã conservation et prûˋsentation des collections, aide û la crûˋation, formationãÎ ã commenûÏait par ailleurs û prendre forme. Et de la mûˆme maniû´re, les sujets du concours ûˋtudiant ûˋtaient appelûˋs û ûˋvoluer vers des questions sensûˋes rafraûÛchir les habituelles problûˋmatiques trû´s ô¨ grapusiennes ô£, de plus en plus critiquûˋes pour un angûˋlisme encourageant des rûˋponses un peu convenues2 . Prenant acte de lãûˋpuisement de cette longue sûˋrie de sujets, et certainement dûˋsireuse de faire connaûÛtre ses nouvelles orientations artistiques, la direction du festival propose alors en 2010 la question suivante : ô¨ Le graphisme quãest-ce que cãest ? ô£. Le texte soumis aux candidats, appelant de ses véux, selon les mots de Michel Wlassikoff, ô¨ lãextension du domaine du graphisme ô£, invitait ûˋgalement û ouvrir et û faire comprendre au ô¨ public profane ô£, une discipline mûˋconnue dont la survisibilitûˋ des productions reste û la mesure de lãinvisibilitûˋ des producteurs. Ce sujet nãa cependant pas marquûˋ lãhistoire du festival par sa nouveautûˋ, mais plutûÇt par la rûˋaction du jury3 , dûˋcidant de ne distinguer aucune rûˋponse, sous prûˋtexte que ô¨ Dans leur majoritûˋ, les affiches reûÏues ne reflû´tent pas la qualitûˋ de la rûˋflexion et de la crûˋation produites dans les ûˋcoles. ô£4 Il fû£t alors dûˋcidûˋ dãexposer lãintûˋgralitûˋ des 1200 affiches envoyûˋes par les ûˋtudiants, en les classant selon des thûˋmatiques formelles : yeux, mains, couleurs, processus, etc.

Formulaire de participation au concours ô¨ ûtudiants, tous û Chaumont ! ô£, 2010,

Superscript2

La virulence des rûˋactions fû£t û la hauteur de la violence didactique dãun procûˋdûˋ visantouvertement û faire lãexposûˋ critique dãune communautûˋ de rûˋflexes ã plus que de rûˋflexion ã dans la production ûˋtudiante. ô¨ Avons-nous ûˋtûˋ bien compris ? ô£ sãinterrogeait ûtienne Hervy dans sa lettre envoyûˋe aux participants.5

La communautûˋ des graphistes, enseignants et ûˋtudiants, bloggers et critiques sãest beaucoup interrogûˋe sur ces rebondissements, sans pour autant trouver de rûˋelle explication û cette incomprûˋhension manifeste. Mais si les rûˋponses û ô¨ Le graphisme, quãest-ce que cãest ? ô£ nãont pas ûˋtûˋ convaincantes, on peut aussi bien se dire que la question nãest tout simplement pas la bonne. On pourra se pencher sur une discipline voisine pour se convaincre des difficultûˋs engendrûˋes par ce type de question : lãesthûˋtique, tout aussi mal û lãaise avec lãhûˋtûˋrogûˋnûˋitûˋ de ses objets, sãest bien rendue compte au sujet de lãéuvre dãart, quãaucune ô¨ propriûˋtûˋ stable ô£ ne permettait plus de la caractûˋriser comme telle, quãil sãagisse de matûˋriaux, de la technique utilisûˋs, de la nature de ses mûˋdiums, des caractûˋristiques formelles, fonctionnelles, etc. Cãest bien ce quãa pu dûˋmontrer la critique du formalisme, illustrûˋe par Arthur Danto, George Dickie, et en premier lieu Nelson Goodman, en conditionnant le statut ontologique de lãéuvre non plus û la dûˋfinition de ses propriûˋtûˋs substantielles, mais plutûÇt û ses modes de signification, au contexte, û la convention ou encore aux usages. Dans un article trû´s mûˋdiatisûˋ, Goodman proposait ainsi de substituer û ô¨ Quãest ce que lãart ? ô£ la question suivante : ô¨ Quand y a-t-il art ? ô£ (When is Art?)6 . Au regard dãun tel changement de paradigme, on est bien ûˋvidemment tentûˋ de se demander si la question quãauraient pu poser les organisateur du concours ne serait pas plutûÇt ô¨ Quand y a-t-il design graphique ? ô£ãÎ car comme le prûˋcise Goodman lui-mûˆme, ô¨ La question suivante, cherchant û dûˋfinir une propriûˋtûˋ stable en termes de fonction ûˋphûˋmû´re ã le ãce queã en termes de ãquandã ã, ne se limite pas aux arts, elle est tout û fait gûˋnûˋrale, et cãest la mûˆme quand on cherche û dûˋfinir ce quãest une chaise ou ce que sont les objets dãart. Le registre des rûˋponses trop rapides et inadûˋquates est aussi pour une grande part identique : quãun objet soit de lãart ã ou une chaise ã dûˋpend de lãintention ou du savoir quãil fonctionne, parfois ou habituellement, toujours ou exclusivement, comme tel. ô£7 . Sãil y a une chose quãa fait apparaûÛtre la typologie des affiches ainsi exposûˋes û Chaumont, cãest bien lãimpossibilitûˋ de circonscrire la nature mûˆme du design graphique, dãextraire une propriûˋtûˋ commune û ses objets pour en donner une dûˋfinition normative.

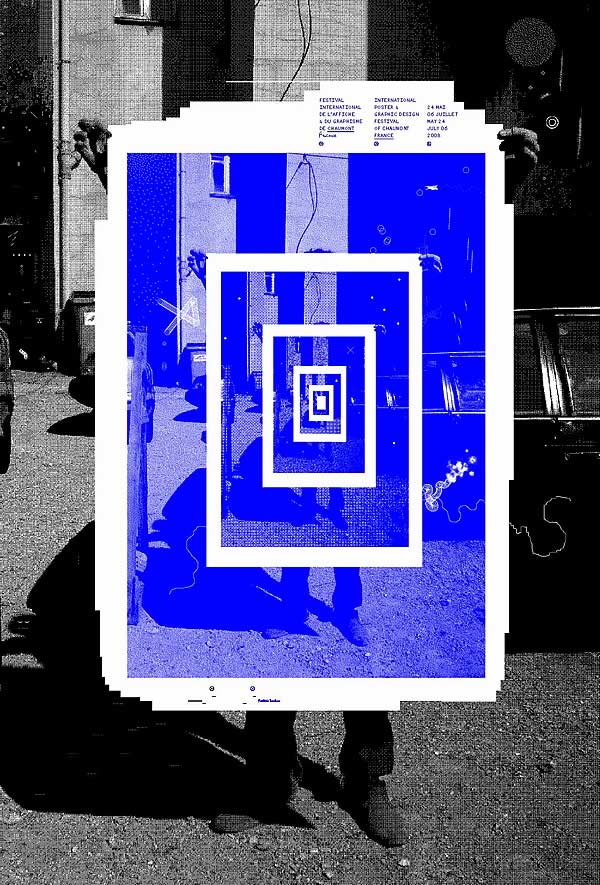

Frûˋdûˋric Teschner, 2008.

En dûˋsavouant les rûˋponses, le jury ne dûˋsavouait-il pas la question ? PlutûÇt que de chercher le graphisme dans la substance de ses objets, la voie indiquûˋe par Goodman invite au contraire û le rapporter û ses contextes de fonctionnement, û la maniû´re du mot que lãon replace au sein de sa phrase. Goodman le rappelle lui-mûˆme, ô¨ Jãai fait valoir un trait saillant de la symbolisation : quãelle peut aller et venir. Un objet peut symboliser diffûˋrentes choses û diffûˋrents moments, et rien û dãautres. ô£8 Mais si le design graphique nãest pas dans la quadrichromie, ni dans les outils, dans lãéil qui lãobserve ou la main qui le trace, et encore moins dans les supports ou les fonctions quãon lui attribueãÎ oû¿ est-il, oû¿ plutûÇt, quand advient-il ? Et si la question de Goodman fonctionne au sujet de lãart et mûˆme du design, est-elle toujours applicable û des objets ô¨ graphiques ô£ qui sont bien souvent au sujet deãÎ ? Le site web est au sujet de telle association, le livre est au sujet de ce quãexprime son auteur, le logotype est au sujet de lãinstitution, de la marque, de lãentreprise, et lãaffiche du 21e concours ûˋtudiant est au sujet de ce qui est au sujet deãÎ Une ûˋtrange mise en abûÛme quãavait dûˋjû invoquûˋ Frûˋdûˋric Teschner en 2008 pour la 19e ûˋdition du festival, en mettant en scû´ne un personnage tenant une affiche le reprûˋsentant en train de tenir cette mûˆme afficheãÎ ad infinitum.

Pour rûˋellement comprendre ce qui rend ce glissement possible, encore faut-il considûˋrer au prûˋalable cette idûˋe : le graphisme ne relû´ve pas seulement du domaine du signe ã comme nous le suggûˋrait û juste titre la publication ûˋponyme ã mais plus prûˋcisûˋment dãun cas particulier du signe : le symbole. Si lãhistoire a chargûˋ ce terme de connotations variûˋes et contradictoires, on se rappellera cependant, avec Charles Peirce, que le symbole dûˋpend ô¨ dãune convention, dãune habitude ou dãune disposition naturelle de son interprûˋtant ou du champ de son interprûˋtant [ãÎ]. ô£9 . Il ne sãagit pas ici du symbole pris dans son acception ûˋsotûˋrique mais bien sûˋmiotique, dans le sens que lui a donnûˋ la philosophie pragmatique amûˋricaine. Le symbole relû´ve de lãarbitraire : sa forme nãest pas dûˋterminûˋe a priori par ce quãil exprime : ainsi la sonoritûˋ du mot stop, de mûˆme que son expression graphique par la couleur rouge, ne doit rien û lãidûˋe de marquer un arrûˆt. Relevant de la loi, du code ou de lãhabitude, le symbole oblitû´re une relationãÎ celle quãinstaure lãidentitûˋ visuelle dãune institution par exemple, en traûÏant des correspondances entre des formes et des concepts. Le symbole est ce qui permet de considûˋrer que ce qui fait design graphique dans les objets dûˋpend bel et bien de ô¨ lãintention ou du savoir quãils fonctionnent comme tel ô£. Et cette idûˋe nous exonû´re alors des prûˋsupposûˋs visuels et plastiques pour faire subsister une relation, seule rescapûˋe dãune telle tentative de dûˋfinition. Et cãest aussi ce que fait apparaûÛtre la mûˋtaphore linguistique appliquûˋe au design graphique : pourquoi le comparons-nous si souvent û un

langage ? Certainement moins pour ses propriûˋtûˋs structurelles (vocabulaire de formes, syntaxe visuelle, rhûˋtorique de lãimage), que pour son caractû´re conventionnel, relationnel, et par dessus tout, symbolique. Ce que nous dit lãexpression ô¨ langage graphique ô£, cãest que le design graphique est une activitûˋ de construction symbolique. Il faut entendre cela dans le sens dãune certaine tradition philosophique, qui, û la suite de Cassirer dans les annûˋes 1930, a commencûˋ û considûˋrer que notre rapport au monde nãest pas un rapport immûˋdiat, mais quãil passe par les ô¨ formes symboliques ô£ que sont lãart, la science, la religion, le langage ã et, serait-on tentûˋ dãajouter, le design. Pour Cassirer, cette mûˋdiation est nûˋcessaire : le monde nãest pas perûÏu autrement que par ces diffûˋrents prismes, qui nous permettent de pourvoir en sens ce qui nous environne. Et ces diffûˋrents prismes, conditionnant le sens objectif du monde û lãaccord entre les subjectivitûˋs par lesquelles il est apprûˋhendûˋ, restent attachûˋs û des contextes sociaux dûˋterminûˋs, sãapparentant ainsi û ce qui est couramment dûˋsignûˋ par le terme ô¨ culture ô£. Selon Cassirer, ô¨ La rûˋalitûˋ matûˋrielle semble reculer û mesure que lãactivitûˋ symbolique de lãhomme progresse. Loin dãavoir rapport aux choses mûˆmes, lãhomme, dãune certaine maniû´re, sãentretient constamment avec lui mûˆme. Il sãest tellement entourûˋ de formes linguistiques, dãimages artistiques, de symboles mythiques, de rites religieux, quãil ne peut rien voir ni connaûÛtre sans interposer cet ûˋlûˋment mûˋdiateur artificiel. ô£10

Ainsi, si le monde nãest jamais vu, compris et connu autrement que par les ô¨ lunettes ô£ que sont les formes symboliques de lãart, de la science, et du design, alors le designer est un opticien : toutes les montures quãil propose sont diffûˋrentes mais elles prûˋtendent toutes nous faire voir le monde ô¨ tel quãil est ô£. Or, tous les regards sont ûˋgalement diffûˋrents. Le design graphique tire parti de ce double biais qui dissuade de chercher une quelconque rûˋalitûˋ premiû´re, mais incline au contraire û trouver les conditions de vûˋritûˋ des discours sur le monde dans les contextes de leur ûˋnonciation. Et cãest cette idûˋe qui permet de passer du graphisme au design graphique, cãest-û -dire du dessin au dessein. Si lãon ne compte plus les occurrences de cette figure imposûˋe qui consiste û rappeler ûˋternellement lãûˋtymologie du terme design, il semble que ces dûˋfinitions manquent un point essentiel. Le design rûˋside non pas dans le dessin, mais dans ce qui le tient û distance du dessin : la convention, comme forme symbolique de ses conditions sociales dãapprûˋciation. ûcart symbolique, la distance entre le dessin et le dessein est aussi celle qui sûˋpare lãobjet de ce que nous en savons. Car au-delû du dessin, cãest bien la rûˋalitûˋ elle-mûˆme que le design graphique tient û distance. Ainsi lãindividu reprûˋsentûˋ par la couleur politique, le lieu reprûˋsentûˋ par la carte, lãûˋvûˋnement reprûˋsentûˋ par lãaffiche ou le tractãÎ ces trois choses sont du design graphique en tant quãelles tiennent les faits û distance, chacune par un procûˋdûˋ de prise en charge symbolique du rûˋel : objectivitûˋ didactique de la couleur, schûˋmatisation scientifique de la carte, affect du slogan. Ce que reprûˋsentaient les affiches des candidats au concours de Chaumont nãûˋtait prûˋcisûˋment pas cette distance, mais les moyens de la parcourir. Si elles ont pu û ce point dûˋcevoir, cãest quãelles ne pouvaient pas reprûˋsenter lãûˋcart symbolique qui seul dûˋfinit en propre le design graphique, autrement quãen exposant avec candeur les procûˋdûˋs par lesquels il apparaûÛt possible de le combler.

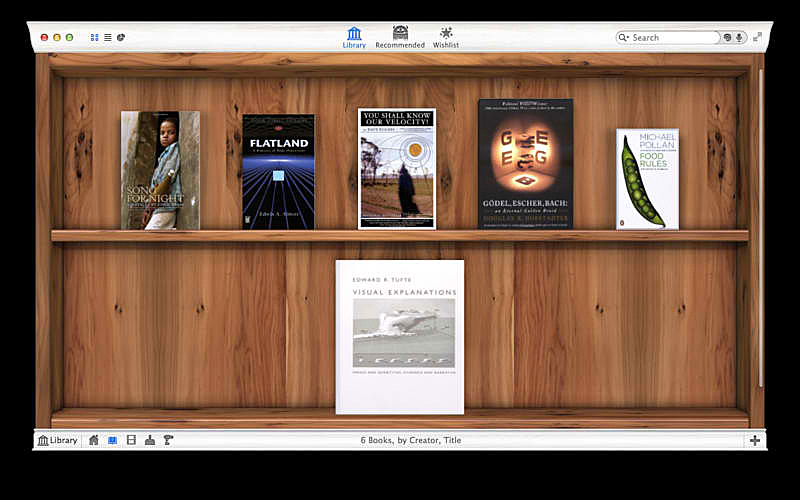

Interface de lãapplication Delicious Library.

Mais ce qui donne û cet ûˋcart symbolique tout son relief et son intûˋrûˆt, cãest bien ce quãil nous dit du rapport que nous entretenons û notre environnement culturel et social. Le skeuomorphisme par exemple, qui sãest particuliû´rement dûˋveloppûˋ dans le design dãinterfaces, nãest-il pas lãaveu dãune impuissance û symboliser, donc dãun rapport littûˋral et craintif û la technique ? Bien ûˋvidemment, ses dûˋfenseurs ont pu faire valoir son rûÇle dans lãajustement des modes de signification, lors du passage dãun seuil technique û un autre, û la maniû´re des premiers wagons de train dont la forme avait ûˋtûˋ directement empruntûˋe aux diligences dans le but dãinduire une pratique nouvelle en lui donnant des apparences familiû´res11 . Mais cette hypothû´se nãest pas complû´tement satisfaisante. Designer une application dãorganisation du temps en la faisant apparaûÛtre sous les traits de lãagenda, avec ses coutures et son papier dûˋchirûˋ, signifier lãenvoi dãun mail avec un son aûˋrien panoramique, ou bien plus communûˋment reprûˋsenter lãespace de travail informatique par un bureau, avec sa corbeille et ses outilsãÎ toutes ces choses, par la distance quãelles visent û rûˋduire dãavec les apparences dãobjets ô¨ rûˋels ô£, attestent dãune mûˆme difficultûˋ û construire une relation symbolique. On sait bien que cette difficultûˋ nãest pas de nature technique ni plastique (il est tout û fait possible de symboliser comme le retour actuel û des formes plus ô¨ flat ô£), mais sociale et psychologique. Pourtant, le symbole nãest pas tout û fait ûˋvacuûˋ par le skeuomorphisme. Ce qui est ûˋvacuûˋ, cãest un rapport de dûˋnotation qui consiste û accepter quãune page que lãon tourne sur une liseuse numûˋrique puisse ûˆtre reprûˋsentûˋe autrement que par un coin de feuille qui se dûˋplace en projetant une ombre. Le skeuomorphisme envisage la vûˋritûˋ de la feuille û lãaune de lãombre quãelle projette, il mesure la fonctionnalitûˋ de la bibliothû´que û la texture du bois de ses rayonnages, ou conditionne la soliditûˋ de la colonne au rûˋalisme de ses marbrures. Ces diffûˋrents objets semblent

dûˋlaisser la symbolisation au profit dãune forme illusionniste, rûˋaliste ou figurative assez difficile û qualifier. Mais de quelle rûˋalitûˋ parle-t-on ? Et que faut-il voir dans ces reprûˋsentations ? Ce qui dûˋfinit en propre le design graphique rûˋside bel et bien dans sa capacitûˋ de mise û distance, mais û distance de quoi ?

Bliss, fond dãûˋcran par dûˋfaut de Windows XP. Photo prise en Californie par Charles OãRear en 1996.

On peut tenter de rûˋpondre û cela en observant ce que nous avons tous les jours sous les yeux. Si le fond dãûˋcran de Windows a pendant si longtemps reprûˋsentûˋ le mûˆme paysage vallonnûˋ, inquiûˋtant de perfection, cãest bien pour signifier une fenûˆtre, qui, tout en ouvrant sur une forme de rûˋalitûˋ commune et archûˋtypique, laisse cependant entrevoir un vide, qui sãapparente û ce que

Morpheus dans une scû´ne de Matrix appelle le dûˋsert du rûˋel. Dans cette scû´ne didactique, Nûˋo comprend que la rûˋalitûˋ dont nous faisons lãexpûˋrience au quotidien nãest en vûˋritûˋ quãune construction vûˋcue collectivement, entiû´rement dûˋconnectûˋe dãun rûˋel sans substance. Si une telle proposition a pu sûˋduire un grand nombre dãauteurs depuis la sortie du film, mis û part Baudrillard,

pour qui ô¨ Matrix, cãest un peu le film sur la Matrice quãaurait pu fabriquer la Matrice ô£12, cãest peut ûˆtre parce quãelle nous dit que ce que nous percevons du rûˋel est bel et bien une construction, et que toute recherche dãune rûˋalitûˋ ô¨ objective ô£ ou premiû´re nãest pas seulement dûˋcevante (cãest lãhypothû´se du film) mais bien impossible. Dû´s lors, lãimage ô¨ libre de droits ô£, cette image trop parfaite dãune famille blanche souriante attablûˋe devant une dinde de Noû¨l nous renseignerait moins sur ce quãest une famille que sur notre rapport û lãinstitution familiale dans le contexte de sa reprûˋsentation mûˋdiatique. Et le paysage de Windows, nãexprime quant û lui pas autre chose que le zû´le que nous employons û croire û ce type de reprûˋsentation.

Matrix, Andy et Larry Wachowski, 1999.

En adoptant une position constructiviste un peu plus dure, on peut alors considûˋrer, que cãest en fait, non pas le rûˋel qui dûˋtermine ce que le design graphique en exprime, mais bien lãinverse : le design fabrique du rûˋel. Il faut pour cela retrouver Goodman pour renverser le rapport hiûˋrarchique de la rûˋalitûˋ û sa description, et considûˋrer quãil nãexiste pas un monde unique mais plusieurs, tous produits par nos maniû´res mûˆmes de les dûˋcrire. La rûˋalitûˋ est bien une construction dûˋpendante de nos activitûˋs symboliques : ûˋcrire un article scientifique, tenir un discours sur quelque chose, peindre un tableauãÎ ces pratiques relevant de la science, de la philosophie, du droit, et bien sû£r, de lãart, produisent des versions toutes diffûˋrentes irrûˋductibles les unes aux autres. ô¨ Comment allez-vous rûˋduire la vision du monde de Constable ou de James Joyce û la physique ? ô£13 sãinterroge Goodman. Il faut dû´s lors abandonner lãidûˋe de chercher un monde original rûˋel dont nous nãaurions que des versions, mais plutûÇt considûˋrer que chacune des versions, nous apprend quelque chose au sujet du monde. ô¨ Quand nous enlevons une û une les diffûˋrentes maniû´res de le dûˋcrire comme autant de couches de convention, quãest-ce-qui reste ? Lãoignon est pelûˋ jusquãû son céur vide. ô£8 Que reste-il de lãhistoire du bus de Queneau si nous lui soustrayons toutes les

versions dont elle fait lãobjet ? Et que reste-il dãun caractû´re typographique indûˋpendamment du style qui lui est propre ?

Les diffûˋrentes lunettes du design graphique nous font voir une mûˆme chose de plusieurs maniû´res. Il y a design graphique lorsque le paradigme ã ou la correction optique, pour filer la mûˋtaphore des lunettes ã est suffisamment juste pour nous faire entrevoir une chose par le discours dont elle fait lãobjet, tout en faisant mûˋconnaûÛtre les conditions de fûˋlicitûˋ de ce discours. Il y a design graphique lorsquãil y a croyance. Car tout en tenant les choses û distance, le design graphique fait mûˋconnaûÛtre cette distance : un des effets du symbole, cãest la naturalisation de la relation quãil ûˋtablit. Il suffit par exemple de considûˋrer lãimportance de la polarisation rose bleu dans les reprûˋsentations de lãopposition masculin fûˋminin pour comprendre les effets dãassignation symbolique de la couleur, qui, faisant mûˋconnaûÛtre lãarbitraire des catûˋgories quãelle exprime, les fonde plus efficacement en lûˋgitimitûˋ. Les reprûˋsentations du territoire, de lãûˋvûˋnement, de lãindividu, ûˋvoquûˋes plus haut, sont ainsi ô¨ orientûˋes ô£ ã dirait on en langage courant ã par le design, nous ûˋloignant alors dãune vûˋritûˋ premiû´re dont il faudrait faire le deuil mais qui cependant nous est constamment prûˋsentûˋe comme telle. Sãil y a un paradoxe du graphisme, cãest bien û cet endroit quãil est û chercher. Pour lire une carte, il faut lãinvestir de lãautoritûˋ quãelle prûˋsente, ne pas douter de son objectivitûˋ scientifique. Pour pleinement croire û la reprûˋsentation, il faut mûˋconnaûÛtre lãarbitraire des choix quãa pu opûˋrer le design, sãinvestir dans le jeu de langage quãelle instaure, souscrire û lãillusio, û ce que dûˋcrit Bourdieu comme un principe dãadhûˋsion aux rû´gles tacites du jeu social, et pourrait-on dire, aux codes visuels du jeu graphique.

Il nãest pas certain que lãon puisse concevoir une affiche qui puisse dûˋfinir en propre ce quãô¨ est ô£ le design graphique, mais ce quãil est possible de faire en revanche, cãest bien plutûÇt de dûˋcrire les relations symboliques dont le design graphique est lãobjet, pour mieux comprendre la maniû´re dont il transforme les rapports de force en rapports de sens.

- Ce concours intitulûˋ ô¨ ûtudiants, tous û Chaumont ! ô£, nãest thûˋmatique que depuis 2002. [↩]

- On peut citer û ce titre les sujets suivants : ô¨ Drogue ô£ (2003), ô¨ Discrimination ô£ (2004), ô¨ Derriû´re la rûˋvolte des banlieues ô£ (2006), ô¨ Le rûˋchauffement de la planû´te ô£ (2007). [↩]

- Composûˋ de Renaud Huberlant, Coline Sunier, Jean-Marie Courant, Maria Arnold, Anne Gallet, et Julian Legendre. [↩]

- ûtienne Hervy, dans une lettre envoyûˋe aux participants, juin 2010. [↩]

- Finalement, le jury dûˋcida de distinguer trois affiches, suscitant û nouveau, autant par la rapiditûˋ de ce revirement de

position que par la nature des projets sûˋlectionnûˋs, lãindignation gûˋnûˋrale. [↩] - Nelson Goodman,ô¨ Quand y a-t-il art ? ô£, Maniû´res de faire des mondes, op. cit, p.87-105. Cet article est initialement paru sous le titre ô¨ When is art? ô£ dans The Arts and Cognition, The Johns Hopkins University Press, 1977. [↩]

- Id. p.104. [↩]

- Ibid. [↩] [↩]

- Charles S. Peirce, Collected Papers, op.cit. 8.335. [↩]

- Ernst Cassirer, Essai sur lãhomme, Les ûditions de Minuit, Paris, 1975, pp.43-44. [↩]

- Effet dûˋcrit par Jacques Perriault. [↩]

- ô¨ Baudrillard dûˋcode Matrix ô£, Le Nouvel Observateur, 19 juin 2003. [↩]

- Nelson Goodman, Maniû´res de faire des mondes, Gallimard, Paris, 2006. p.164. [↩]